鄧九雲、曾乙文的「演員與道具的重構:單人表演《女二》與推測物件的前期對話」計畫(以下簡稱「重構」計畫)將「表演」(鄧主責)與「推測設計」(曾主責)置放於同一平面,以兩造無主副、無先後的平等關係,探索敘事的能動性。這是方法面。形式面,「重構」計畫前半期即定下以「獨角戲」呈現虛構與真實之間的張力。這當中,「真實」即演員本人的真實狀態,包含他/她的性格、性別、體格、體質、年齡、家庭組成與社會經驗等等。這些真實性也是計畫發展過程中,推測設計工作可以取用做設計的內容。除此之外,「重構」計畫的基底,或說鄧九雲試圖藉此計畫echo的文本,是她2023年年初出版的小說《女二》。身兼作家與演員身分的鄧九雲,以她在劇場、影視界的經驗與觀察,撰寫主角黃澄從學生時期到婚育階段的演員生涯。

此次,距我前次撰寫「重構」計畫期中觀察報告時的7月1,已經過四個月;本篇與前篇,剛好是計畫執行50%與100%的階段。前次書寫時,計畫以法國女演員阿黛兒.艾奈爾(Adèle HAENEL)2023年5月的公開信為靈感,請表演者取消或退出其人生特定條件,以此作為虛構的起點,並將這個巨變以「宣言」的形式或意義呈現。表演者有三位,依序為吳定謙、賴舒勤與鄧九雲。期中之後,幾個呈現要件更為明確:「退出宣言」以演員第一人稱書寫,由演員親自朗讀。透過朗讀,演員向觀者/聽者宣示,讀畢後他/她將自哪些現實中退出。

今年9月的開放工作室時,「重構」計畫展出幾個部分:退出宣言朗讀錄影與退出宣言文字共11位,另有已參與退出宣言的演員吳定謙、賴舒勤兩人獨角戲時所互動的推測設計之物。「重構」計畫的講述者人數至此為原定近四倍,量的變化程度影響了質,此待下一小節描述這個轉折。

「我參與了這項取消的計畫。我知道這在處理創作中虛構與真實的弔詭之處。會關於認同,關於親身的進入與剝除。會進入情節,更勝於某種編製好的劇情。我是講述者,設計品唯一的使用者。作為自由獨立的一個人,我有權宣戰、締合、結盟,和所謂正常人一樣採取一切行動。」

最後,每一則宣言都以這段話作結:

「我,(某某某),2023年(某)月,在臺北,簽屬這份宣言。」

簡言之,在開放工作室時,我們看見許多具宣示、誓言意義,近似「證物」之物。

如果說退出宣言、獨角戲是「重構」計畫在發展前半期定下的基本範式,計畫後半期由鄧九雲展開的諸多創作、展示,我也視為是「重構」計畫展開的對話,只是對話從「單人表演《女二》與推測物件」之間,往外推向眾人之間。在此簡述關聯性最高的兩個活動。

《女二》「如果,我退出__。」書寫工作坊

《女二》「如果,我退出__。」書寫工作坊

一是鄧九雲在空總帶領的「如果,我退出__。」書寫工作坊2,請參與者依「重構」計畫概念寫下退出宣言。工作坊結束後,鄧九雲邀請自願者朗讀宣言並錄製下來,連同原先邀請的演員吳定謙、賴舒勤共十一位宣言錄製影片,一起在開放工作室時呈現。因而,「重構」計畫從三位演員的獨角戲設定,朝向更為日常、素人的方向展開。對我而言,這個工作坊是將退出宣言此一逆轉現實的文學性質方法,在很短的時間內交由不一定具備演員專業的自願者演練。這一方面削減這個計畫「編導」表演的主導性,讓真實性、自願感再出來一些,也讓本計畫發起者鄧九雲、曾乙文有機會以相對陌生的視角,感受「重構」計畫以宣言暨獨角戲呈現方法的可適性。

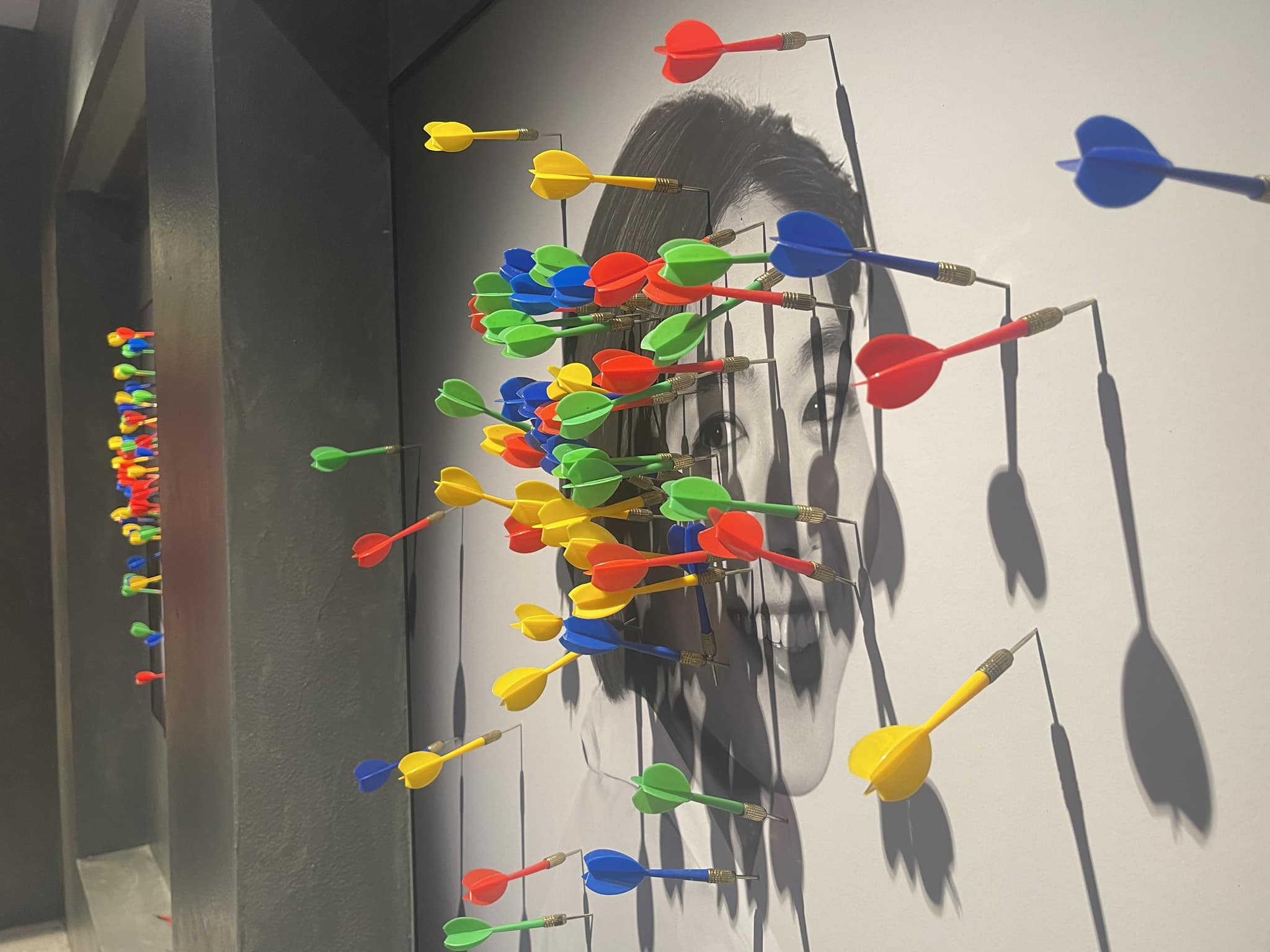

第二個是當代藝術展覽,由鄧九雲與攝影師、藝術家汪正翔策劃的「女伶的歡樂時光」3,於臺北市的藝術空間「Wee…are (good) kids」展出。展覽內容以表演圈、攝影圈的權力機制作標的,展出肖像攝影、擺拍、角色扮演等作品。特別的是,兩位創作者針對每一件作品設計不同的觀看方法,呈現「表演」到「成為影像」過程中運作的權力。「女伶」展覽雖然異於「重構」計畫的研發性質,屬於藝術家創作展示,但論述的角色更加雜多⸺從「重構」計畫中作為宣示者的「我」,輻射至「女伶」展覽揭露形構我的「諸位他者」,再到身處展場、凝視我與他者搏鬥、逞勇的「每一位觀者」。除了披露他者與凝望者,「女伶」展覽作品的另一層設計是對權力機制進行諧擬(parody),其中諧擬指數最高的作品,不外乎是邀請觀眾對大幅鄧九雲的攝影肖像射飛鏢。展覽開幕沒多久,鄧九雲的臉上便「栽種」滿五顏六色的飛鏢,以至於在短短一個月的展期中,入口處大幅的鄧九雲肖像總是面目模糊。這件作品雖然直觀,但若從作品創作到觀眾參與的設計設想,其實隱含著協調與取消,這點恰恰是策展人之一的汪正翔於所撰的短文中述明清楚的:

「照片射(飛)鏢這個作品很容易被理解為暗喻女演員的處境,譬如女演員的容貌常常會被指指點點。又或者是引申到影像與權力的關係⸺射飛鏢的人就如同拿著巨砲的攝影師一樣,把所有對象都當成了客體。我原本也是這樣想的,但是實際上這個作品的完成仰賴共識,這個共識存在於攝影師與被拍的人,乃至於創作者與觀眾之間,大家是知道可以這樣射飛鏢所以才這樣射飛鏢。因此那個挑釁的意味其實非常的淡薄,至多只能說這是一個有默契的遊戲。」4

有意思的是,這邀請觀者親身力行、將凝視的軌跡鑿刻在作品上的遊戲,有機而且具象地呈現「重構」計畫同時也在處理關於取消/退出的可能性。正如汪正翔所言,進入展場,在展示機制的設計之下,拿起飛鏢往別人肖像照片射是「有默契的遊戲」,對我而言,「重構」計畫也有這部分,那就是宣言最後知情合意的自述。「我,(某某某),2023年(某)月,在臺北,簽屬這份宣言。」可視為講述者對朗讀宣言一事知情合意,並且這樣的理解、同意與宣言本身同等重要,否則不見得要出現。

毫無疑義,講述者加入「重構」計畫、錄製宣言等等的共同創作必須合意,但是宣言在此的真實性也必然只對講述者一方有效。對觀者而言,無可避免地,退出宣言仍是在「作品」的前提中被理解。那麼,觀者該如何判斷這以真實為根據的宣言是真,以利證成那段文字是宣言呢?若抽掉開放工作室時空總場地的展示機制,純粹觀看這些退出宣言,我仍有不明白,而這正近似於計畫初期對阿黛兒.艾奈爾公開信的好奇與困惑,都指向「如果將來發生不如宣言所述,該怎麼理解」,這種宣言理應「永久生效」的假設性問題。

「女伶的歡樂時光」展覽,邀請觀眾對大幅鄧九雲的攝影肖像射飛鏢。圖/汪正翔攝影

「女伶的歡樂時光」展覽,邀請觀眾對大幅鄧九雲的攝影肖像射飛鏢。圖/汪正翔攝影

開放工作室除了展示階段性的宣言錄製成果,還有鄧九雲的「【如果,我取消__】階段讀劇發表」。5那一次,我首次見到《女二》的主角黃澄⸺她不在舞台上,在舞台上投影的影片裡。片中的黃澄也對著鏡頭朗讀退出宣言,宣示她將退出性別。她這麼說:

「……當女性身分以緩慢、長期、不定時的狀態侵蝕、篡奪能動力,意圖把我置於專制的二元對立之下時,我將行使我的權利、義務,選擇去推翻它。」

「它讓我混淆主動的價值,儘管我懂得自發性精進自己,不論是對外在還是內在。但我依然把別人給我的關注、機會,視為比自己主動爭取的更具價值。它讓我過度美化被動,保持矜持,降低能動性。被需要、被渴望,成了一種最大公約數的討人喜歡,將會為我帶來社交方便,甚至,能換取某種實質的經濟價值。我不能大於,只能小於。……」

這場階段讀劇發表,由台上的鄧九雲以近似「講述表演」(lecture performance)的方式整合全場依序出現的投影影片、圖片,包含前述黃澄的影片、鄧九雲2022年在牯嶺街小劇場的獨角戲《虛構想像與真實》錄影(劇情與《女二》呼應),以及幾位國外文學家、思想家關於女性、政治、虛構與真實等議題的引言。

這場讀劇發表裡頭,黃澄作為講述表演的材料之一,也是創作者研發創作過程的其中一個切片。

「重構」計畫來到尾聲,第三位退出宣言者鄧九雲以編導兼演出者的身分,於「如果,我退出__。」6中演出,同場表演者還有主責推測設計的曾乙文,以及因本次演出加入的小提琴家Miao Miao Flow。曾乙文以黃澄依照他人喜好而自我調整的性格為核心,隨著鄧九雲講述的同時,在舞台側邊設計一款機器學習設備,將她的性格特質智能化。手繪的設計稿即時顯示在側邊螢幕上。Miao Miao Flow則是一段段地拆解她準備的音樂的結構,演示從完整到一一取消的聆聽經驗。整場演出結構約略如此,此處僅細談再次出現的黃澄。

黃澄此次不是對著鏡頭朗讀宣言的宣示者,而是與鄧九雲對話。比較精確地說,是鄧九雲闡述,黃澄聆聽。最後鄧九雲告訴黃澄,若機器演算能夠窮盡所有真實的排列組合,黃澄這個虛構角色將不會存在。巧妙的是,黃澄的五官和聲音與鄧九雲神似,在五分鐘的影像節奏裡,我不禁聯想黃澄是深偽(deepfake)版本的鄧九雲⸺儘管這樣的投射在《女二》的閱讀中應該是要脫鉤的。

不像吳定謙退出吳念真兒子的身分,不像賴舒勤退出憂鬱症的病灶,鄧九雲沒有退出宣言,而是以表演者的身分帶出她與黃澄的對話。在這個階段,黃澄不再只是研發創作中的材料之一;她的現身等同《女二》的現身,計畫前期隱而未顯的小說《女二》在這個階段來到「被改編的文本」位置。那是一個像是「前傳」的主導性位置。

確實,前述關於退出宣言真實性的問題在此不會發生。既已沒有關於鄧九雲是否真的退出哪些真實人生的問題,此處的問題是鄧九雲在小說中虛構的黃澄,何以代為演示「退出」?影像中,她們在構圖上的對位與近似的神韻,還有幾乎一樣的體格,都不免暗示黃澄是由鄧九雲喬裝⸺這個對位關係可以簡便地對接到虛構與真實。若真如是,「重構」計畫在末期已然是對退出宣言採取全然虛構的方法進行重構。在普適性上,這樣的轉向解除「退出宣言可能只對講述者有效」的問題。然而,在「黃澄—鄧九雲」這一案例上,小說《女二》主導了我們對黃澄的認識,也甚至因為《女二》對黃澄人生、性格全知式的描述更詳盡於我們對鄧九雲的認識,導致與她對話的鄧九雲其角色也架構在《女二》這個文本之上⸺《女二》的作者⸺而更勝於鄧九雲的真實人生。

最後我想簡短作結的,是「重構」計畫從取消到深偽的轉向具有文學性的隱喻(並非小說作者與小說主角的文學意義),它演示了將虛構與真實的對照關係鬆綁之後,反而打開更豐富的想像空間,供閱聽者個人對真實的理解(必然是殊異的)進行對話。此外,深偽更接近我現實中所看見的,那些在取消作用之後不可逆的「第二人生」。想到這裡,深偽又是極為寫實的,然而,這也是不可能被演示的,這是我認為的文學性之處。