污痕,作為髒污的痕跡,往往是要被洗去或被清除的對象。我們該如何面對歷史遺留下來的「污痕」?又能賦予「污痕」怎樣可見的形構?「2019 CREATORS創作/研發支持計畫」中李立鈞、吳耀庭、謝杰廷的「污痕結構學:城市記憶空間的建築文化學實驗」將進行為期三個月的書寫計畫,書寫的內容為每次讀書會後沉澱共筆的文字。這項書寫計畫關注的是:能怎樣去面對、去處理、去賦予過去的「歷史」、「污痕」一個可見的形式。他們關心的,並不是「過去發生了甚麼事」,而是「在城市裡展示自身歷史、標記自身污痕的時候,會面對那些『形式』和『材料』上的問題」。

此計畫透過關於「記憶」、「身體」理論的閱讀,以及對柏林和臺北案例的觀察,想探討建築師或藝術家在處理這些污痕時,面對的絕不只是「到底發生了甚麼事」的問題,他們面對的,更會是「形式」和「材料」本身非常複雜且曖昧的涵義、聯想與附著於其上的不同意識形態,還有不同文化中對於「記憶」、「保存」的不同概念。透過系列文章,希望可以引發對於此問題意識更深入的思考,開展更多的提問與討論。

人需要多少歷史?德國哲學家尼采(Friedrich Nietzsche)會說,不能太少,也不能太多。他認為,若是不去從「過去」擷選出「歷史」的話,人將無法成為「人」。然而,太多的「歷史」也會讓人卻步不前。因此在我們「記憶」的同時,也要能適度地去「遺忘」。只有藉著「記憶」與「遺忘」的持續辯證,一個人才能建構出他的「認同」。

然而,若是人所構成的「集體」呢?它會需要多少歷史?它要如何去「記憶」或是「遺忘」?就像是德國文化學者阿斯曼(Aleida Assmann)提醒我們的,所謂的「集體」,譬如國家、民族、社會,並不真的「擁有」記憶。這並不是說沒有「集體記憶」的存在,而是指「集體記憶」必須藉著符號和象徵,透過文字、圖像、儀式、場所等媒介才能被建構。例如在城市裡的「紀念(建築)物」就是人們建構出「集體記憶」的重要媒介。然而,城市裡的紀念物是如何連結著城市的歷史、建築、還有人們的生活?記憶如何延續?「集體記憶」又如何成為「共同記憶」?它是否關於「認同」,而「認同」又是否總是關於遺忘?

以廣場城市的建築類型所設計的墓園。阿多.羅西,「聖卡塔多墓園」(San Cataldo Cemetery),1971。圖/吳耀庭攝影

以廣場城市的建築類型所設計的墓園。阿多.羅西,「聖卡塔多墓園」(San Cataldo Cemetery),1971。圖/吳耀庭攝影

以神殿集中式的建築類型所設計的宅邸。安德烈亞.帕拉底歐,「圓廳別墅」(Villa Capra “La Rotonda”),1571。圖/吳耀庭攝影

以神殿集中式的建築類型所設計的宅邸。安德烈亞.帕拉底歐,「圓廳別墅」(Villa Capra “La Rotonda”),1571。圖/吳耀庭攝影

義大利建築師羅西(Aldo Rossi)曾經以「類型學」來討論城市與歷史、建築與記憶的連結。雖然當時的建築界已在反省現代主義建築對歷史與文化過於旁觀的態度,並透過符號與形式為當代建築重新找回文化與歷史的連結,羅西卻認為以符號與樣式連結起的文化與歷史,最後將只是膚淺的懷舊。對羅西而言,在符號與形式外,更重要的是建築自身更深層不變的基礎,也就是在歷史上不斷出現的「類型」(typology)。羅西所說的「類型」不同於「原型」(archetype),「原型」指的是一個不變的、不斷被複製的型態,而「類型」指的卻是能隨著歷史的發展而衍生出不斷變化的型態。「類型」不只是關於建築的功能與建築的技術,更離不開文化、歷史與人們的生活型態。因此,只有透過類型學的觀點去研究建築,人們才能更深入地了解建築的歷史。在羅西的研究裡,例如廣場、合院與拱廊,都是文化所產生的建築「類型」,它們並不是一種封閉的「原型」,限制了另一種新的生活型態出現的可能,而是隨著歷史的發展不斷變化,容納了新的生活型態。

「類型」因而總是開放的,又因為「類型」總是開放的,它能在不同功能與尺度的建築間轉換,例如文藝復興的建築師帕拉底歐(Andrea Palladio),就曾經以神殿建築的集中式類型建造宅邸(Villa Capra “La Rotonda”),賦予住宅某種宗教性;羅西自身也曾經以廣場城市的類型設計聖卡塔多墓地(San Cataldo Cemetery),讓墓園就像是一個亡者所「生活」的城市。因而,是透過「類型」在建築間的不斷轉換,「過去」才得以被延續;是在建築的「類型」裡,歷史才得以被閱讀。

「只要一個物……的形式仍與當初的功能有所連結……歷史就會持續存在,當形式與功能的連結斷裂……歷史就會轉化成記憶,歷史的結束是記憶的開始。」羅西以義大利帕多瓦(Padova)的理性宮(Palazzo della Ragione)為例,討論不變的形式如何能在不同的時代有不同的生活功能,從而解釋它不只是屬於過去某一個時代的「歷史建築」,更是不斷地隨著城市的變化而變化的「建築歷史」。因而,建築,還有城市,並不只是歷史與記憶的載體,它們自身就是歷史,是在它們的形式與功能的連結斷裂時,歷史才轉為集體記憶。在這一個意義下,羅西提出了「城市作為歷史」的觀點,他要人們不只是去閱讀城市的歷史,而更要能從城市去閱讀出建築的歷史。

波隆那的城市拱廊。圖/吳耀庭攝影

波隆那的城市拱廊。圖/吳耀庭攝影

以義大利都市拱廊的建築類型,將它發展成公寓的公共空間,來融合都市與建築的尺度。阿多.羅西,「 加拉拉特西公寓」(Gallaratese Quarter),1974。圖/吳耀庭攝影

以義大利都市拱廊的建築類型,將它發展成公寓的公共空間,來融合都市與建築的尺度。阿多.羅西,「 加拉拉特西公寓」(Gallaratese Quarter),1974。圖/吳耀庭攝影

要從城市閱讀出建築的歷史,就必須閱讀人們的生活。然而,是否不只是人們生活在建築裡,建築也「生活」在人們的生活裡?建築如何「生活」?或許建築的「生活」就是它的呼喚,它總是在呼喚人們的生活,是當人們以生活回應了建築的呼喚,建築才成為羅西所說的「場所」,從而有了能被閱讀出的「類型」。例如拱廊(arcade)的類型,是在城市與建築、公與私、內與外交接的空間,它呼喚的就是一種人們的生活,一種能讓人們散步、遊走、閒談的生活。然而,這一個類型並不因而就被確定,而是隨著歷史發展而不斷變化。建築「生活」在人們的生活裡,隨著人們生活的變化而變化,直到它轉為人們的「集體記憶」。建築對人們生活的呼喚,就是建築的「生活」,而「建築的生活」就是「建築的歷史」。是透過建築的「生活」,當然還有它所喚起的人們的生活,才有了城市。因而,城市的歷史從不只是城市裡的歷史建築,而是建築「生活」的歷史。

彼得.艾森曼,「歐洲被害猶太人紀念碑」(Denkmal für die ermordeten Juden Europas),2005。圖/吳耀庭攝影

彼得.艾森曼,「歐洲被害猶太人紀念碑」(Denkmal für die ermordeten Juden Europas),2005。圖/吳耀庭攝影

在討論「城市的歷史作為建築生活的歷史」的意義後,或許現在能重新探問城市裡的紀念物是如何連結著城市歷史?城市裡的紀念物能如何「生活」?它能如何呼喚出人們的生活?它呼喚出的又是如何的生活?它要人們如何與它所要記憶的歷史共同生活?特別是當這一個紀念物所要記憶的歷史是難以碰觸的傷痛――例如戰爭或是德國納粹屠殺的歷史記憶?它要人們在畏懼裡又或是在靜默裡和它所要記憶的歷史共同生活?這是否連結著紀念物的建築類型?而紀念物的建築類型又是否連結著建築與城市的歷史或是記憶?在這是否有類型的變換?紀念物如何生活在人們的生活裡?是否只有在生活裡,被記憶的歷史才不只是記憶,而是仍生活在「建築的生活」裡的歷史?就像是文化研究者楊(James E. Young)所說的,紀念物――特別是傳統的紀念物――雖然是為了要記憶歷史而被建造,卻總是讓歷史在記憶裡不斷變化。這或許是因為建築從不只是關於空間自身,而更是關於建築自身的「生活」。因此,比起紀念物所要記憶的歷史,更重要的或許是去探問建築如何「生活」,去閱讀建築自身的歷史。只有在閱讀建築自身的歷史時,人們才能更了解人們如何記憶歷史,歷史記憶又如何在人們的詮釋下不斷變化。

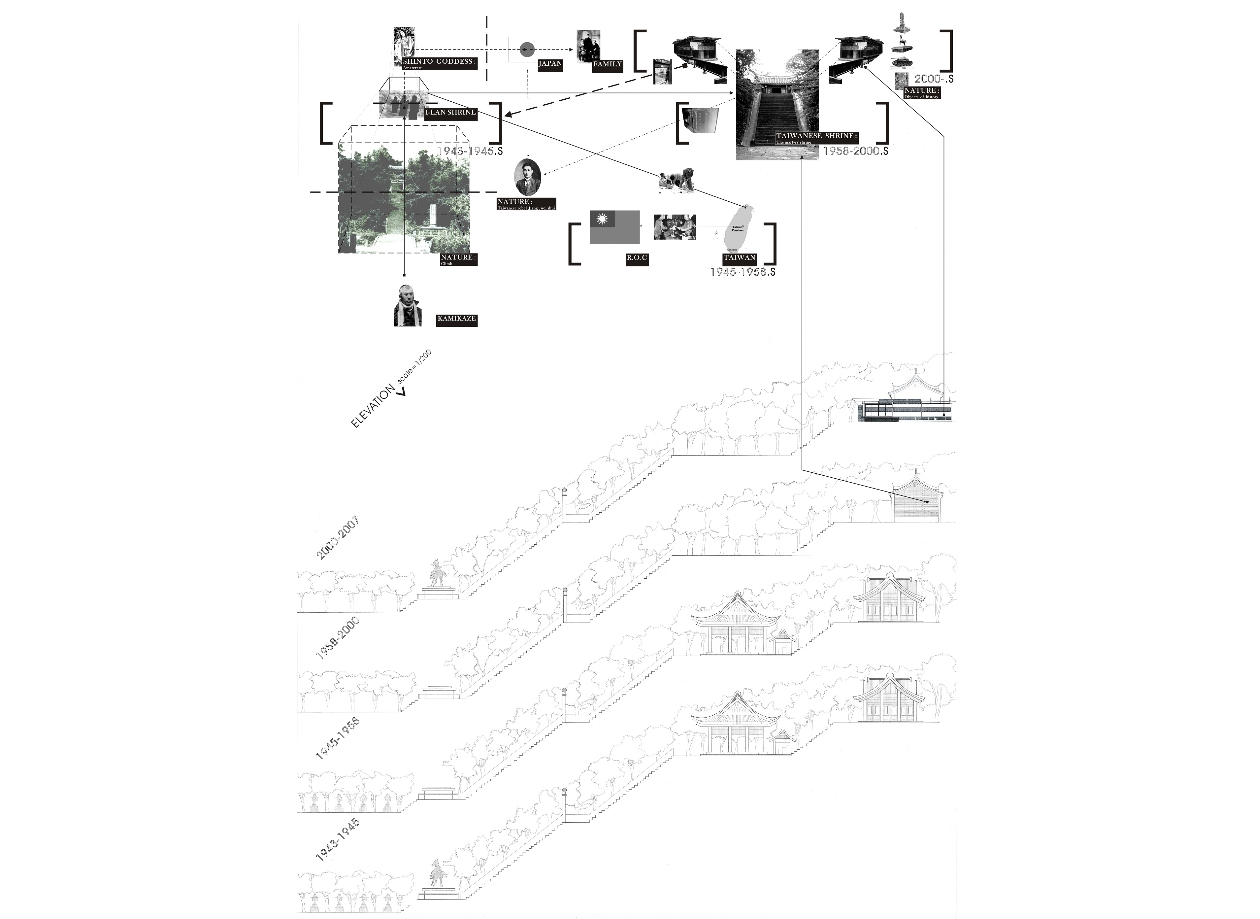

從日治時期的「宜蘭員山神社」轉變成國民政府時期的「宜蘭員山忠烈祠」,政治紀念物在半個世紀間的演變,2007。圖/吳耀庭攝影

從日治時期的「宜蘭員山神社」轉變成國民政府時期的「宜蘭員山忠烈祠」,政治紀念物在半個世紀間的演變,2007。圖/吳耀庭攝影

雖然,在城市裡的「紀念(建築)物」是人們建構出「集體記憶」的重要媒介,卻就是因為歷史記憶的不斷變化,讓人必須重新去問,紀念物是否只能聚集起人們的記憶成為一個「共同記憶」?「共同記憶」又是否總是關於「認同」的建構?而「認同」的建構又是否總是關於「遺忘」,讓人「遺忘」了記憶總是隨著歷史、隨著文化與生活衍生而不斷變化?就像是臺灣的記憶,聚集在臺灣的人們有各自的文化、各自的生活,例如一個受日本技職訓練的臺人工程師、一個負責治理高砂族的日人警察、一個代表日本參與戰爭的高砂族士兵,一個在戰後撤退至臺灣的漢人士兵,他們都有各自的歷史、各自的記憶。或許他們曾經參與過同一場戰爭,他們所記憶的不會是同一種傷痛,他們所記憶的更不會是同一場戰爭。

當歷史記憶總是隨著人們各自的文化、各自的生活而不斷變化,人們的「記憶」是否有可能聚集成為一個「共同」記憶?比起「記憶能如何聚集」,是否更應該要先問「記憶是如何變化」?就「集體記憶」而言,比起「認同」,更重要的或許是構成集體的人們彼此間的「不同」,也就是人們的歷史記憶隨著文化與生活而產生的轉變與分化。這就像是城市的歷史,城市從不會只是按建築師的設計而「生活」,而是隨著人們的生活而生活,產生轉變與分化,是這一些生活的轉變與分化才成為了建築與城市自身的歷史。紀念物,確實總是為了建構認同而建造,卻是否就是因為它是為了建構「認同」而建造,而「認同」又總是關於對「不同」的遺忘,與其說紀念物是關於「記憶」,是否更應該說它是關於「遺忘」?或許這就像是尼采所說的,人需要的歷史不能太少,也不能太多。然而,是否有一種紀念物,並不是為了聚集起一個「集體記憶」以建構出一個「共同記憶」,而只是先聚集起一個對歷史的提問,讓歷史記憶能隨著人們的詮釋而轉變與分化?它會是如何的一個「場所」(locus)?它又會如何「生活」?當建築的「生活」才是建築自身的歷史,對紀念物――與它所連結的記憶――的提問,或許也要是在「生活」裡的提問。重要的或許不是不去遺忘,而是不在建構認同時遺忘、不在建造紀念物時遺忘,而是要能在生活裡遺忘,在遺忘裡記憶,才能讓人們與記憶――無論是否是傷痛――共同生活下去。