日本是蠶絲做的「繭之國」(まゆのくに),這個說法並不為過。

從輸出量來看,明治初期(1868〔明治元〕年至1882〔明治15〕年)蠶絲出口量平均佔整體出口量的42%。 1 而日本在1909(明治42)年超越大清帝國成為世界第一的蠶絲出口國之後,直到第二次大戰爆發前皆位居全球榜首 。 2

此般勝景曾彰顯於農業、貿易、生物科學、機械工程、視覺傳媒等領域,可惜既往擴及全國而堅不可摧的生產體系已被時代風化。缺乏產線貫穿的物件與圖像只能低調地在博物館一角,悠悠吐露破碎而失去光澤的從前,靜待人們再發現它們的意義。

回溯江戶時代,幕府於1639(寛永16)年將貿易對象縮限為荷蘭與中國,使得日本正式進入鎖國期。當時民間經濟正興旺,封建體制下無法名正言順「炫富」的町民們常鑽律令漏洞,以他們雄厚的財力購買象徵高貴身分的「唐絲」(中國產蠶絲)製衣。莫可奈何的幕府為杜絕資金過度流向海外,於1685(貞享2)年、1688(元祿元)年、1698(元祿11)年針對進口蠶絲追加禁令。3 然而,弘前藩(現青森)、米澤藩(現山形)等幾個地方藩政率先看準這個缺口,在領土內生產取代唐絲的「和絲」而有效振興財政。他們的成功經驗又隨著日新月異的製書業發展為「蠶書」,自此有了媒體依憑的技術更加廣為傳播,於是養蠶逐漸在日本成為一種普遍的農家副業。

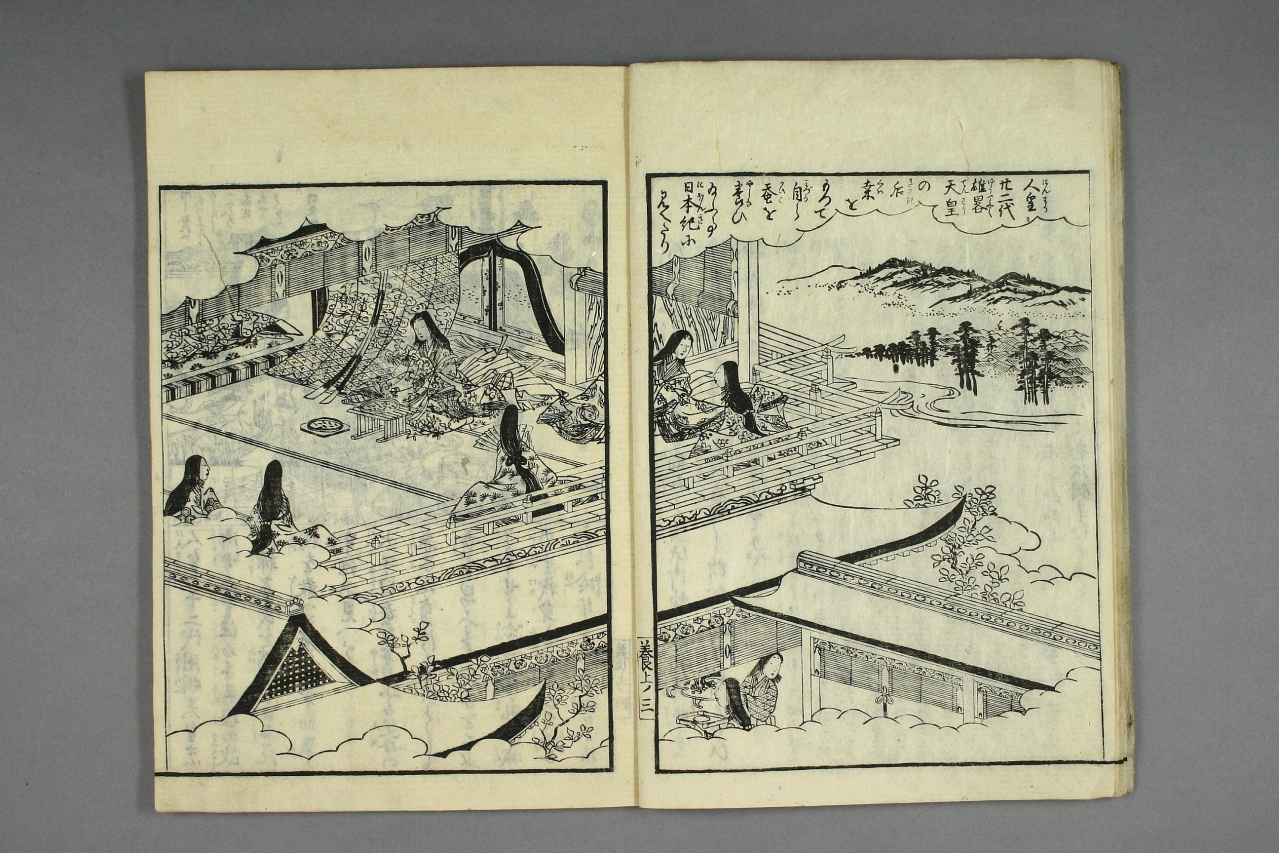

勝川春章、北尾重政,《畫本寶能縷 養蠶指南》,第二、第三卷,日本國會圖書館藏,1786(天明6)年

勝川春章、北尾重政,《畫本寶能縷 養蠶指南》,第二、第三卷,日本國會圖書館藏,1786(天明6)年

除了製書技術,流通民間的繪畫亦逐漸隨版畫技術進步、從單色線刻「墨摺繪」昇華為多彩的「錦繪」。這類以庶民生活為題材、鏈結著商業活動的媒體也就是所謂的「浮世繪」。浮世繪中不乏養蠶製絲題材,值得留意的是養蠶(與大部分的農業)是必須對應自然生態的連續工程,不僅無法忽視四季法則,省略任何步驟都將功虧一簣。因此,編號等表示順序――也就是時間──的元素經常出現在描寫養蠶的圖像中。然而,浮世繪中描繪的養蠶工作雖有呼應流程的特質,但並非考察農家實情而繪。這類繪畫多是在當時臨摹倣畫的製圖系統中,借用《耕織圖》等自中國傳來的視覺元素,又或是融合街坊喜愛的「美人圖」作為一種富裕吉祥的意象傳播。

上垣守國,《養蠶秘錄》,上卷 三丁裏-四丁表,早稻田大學圖書館藏本,1803 (享和3)年

上垣守國,《養蠶秘錄》,上卷 三丁裏-四丁表,早稻田大學圖書館藏本,1803 (享和3)年

日本本土養蠶技術相當成熟的1803(享和3)年,蠶種商 4 上垣守國(1753-1808)發行的《養蠶秘錄》可說是集當時先進技術為大成的圖文蠶書。其中不僅詳實記錄上垣守國實際探訪各地養蠶農家所累積的心得,更系統化地以圖畫表示各階段工法與注意事項。此外,還編入詩詞和細緻的情境畫訴說天神賜予遠古大地蠶繭、古代天皇鼓勵養蠶,漢詩和歌等強調養蠶業正統性與美德涵養的內容,卷末又引述現世某人養蠶致富的案例。可說是有效將身分認同、教養、經濟改善誘因操作為產業動力,並提供可信技術經驗的出版物。此書不僅使上垣守國的聲望及資金水漲船高,坊間挪用《養蠶秘錄》內容的出版品亦輩出,為養蠶技術的廣傳留下時代註腳。此書更於1848(弘化5、嘉永元)年被荷蘭的東洋學學者約翰.約瑟夫.霍夫曼(Johann Joseph HOFFMANN,1805–1878)譯為法文,而被譽為「日本技術輸出第一號」。5

《養蠶秘錄》中的插圖是上垣守國請來專業浮世繪師們 6 精心製作的成果。上垣守國更在自序中提到「為使婦女易於瀏覽,以圖畫顯示。卷中圖說則是為了啟迪童蒙。」7 可見其活用插圖的意圖。其中,上垣守國將資訊融入圖畫背景,活用「空間」來傳達資訊的手法值得進一步細覽。在介紹工作流程的章節中,圖中前景人物主要表示操作方式,而背景則補充工作整備條件,此流程需要的工具及其擺放方式等資訊。而在前面提及樹立養蠶正統性的神話篇章中,最古老的章節之配圖以迷幻的彩雲作為背景。而描寫相對較為近的時代的圖中,推測則是參考了其他古畫來建構歷史空間。不論前後者,可說都發揮了使養蠶源流視覺化的功能。而這類圖像後續又被其他出版品引用、挪用,可說無形的歷史藉由養蠶出版品在民間被形塑之路徑有跡可循。

上垣守國,《養蠶秘錄》,中卷 十四丁裏-十五丁表,早稻田大學圖書館藏本1803(享和3)年

上垣守國,《養蠶秘錄》,中卷 十四丁裏-十五丁表,早稻田大學圖書館藏本1803(享和3)年

平亭銀雞,《養蠶圖解》五丁表,早稻田大學圖書館藏本,天保中期(1830-1844)

平亭銀雞,《養蠶圖解》五丁表,早稻田大學圖書館藏本,天保中期(1830-1844)

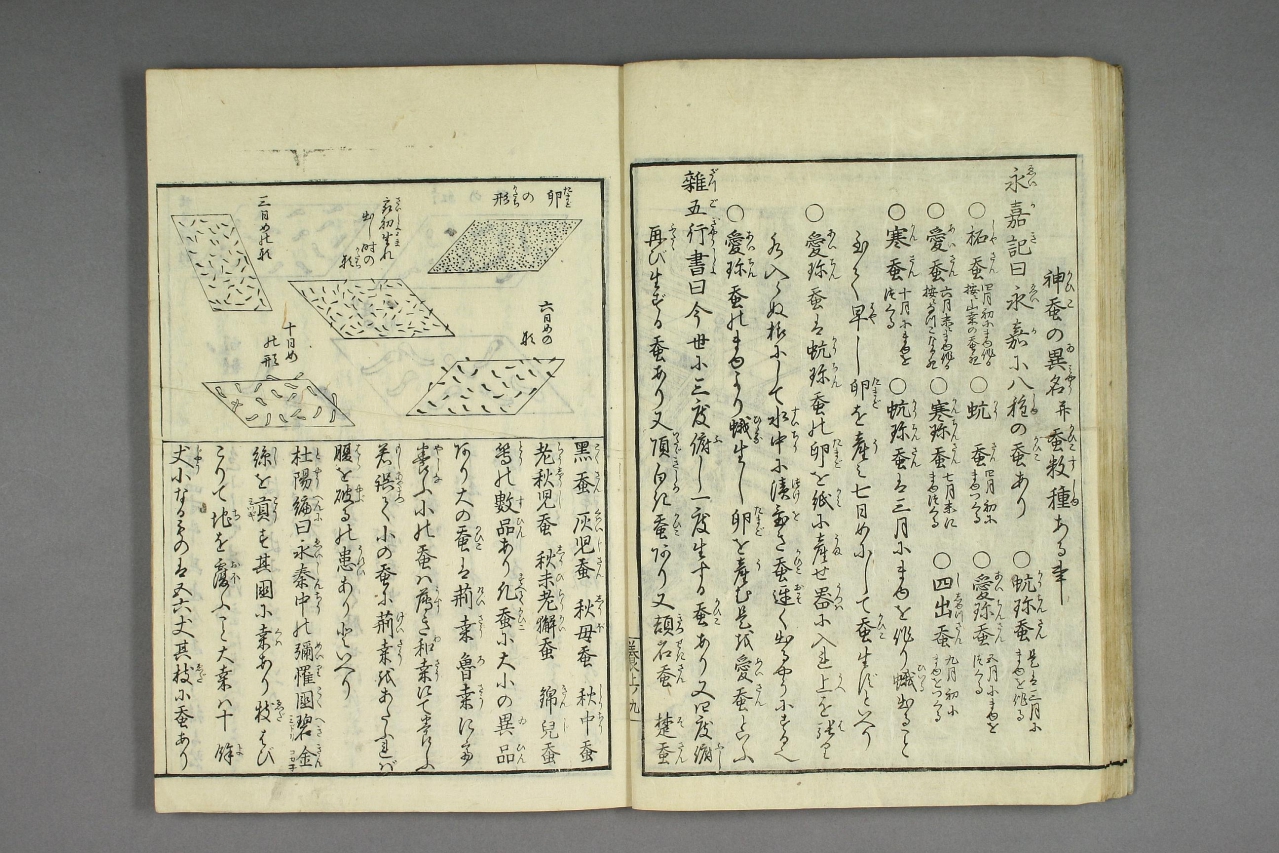

上垣守國,《養蠶秘錄》,上卷 十丁 蠶之異名與蠶有多種品種之事 早稻田大學圖書館藏本,1803(享和3)年

上垣守國,《養蠶秘錄》,上卷 十丁 蠶之異名與蠶有多種品種之事 早稻田大學圖書館藏本,1803(享和3)年

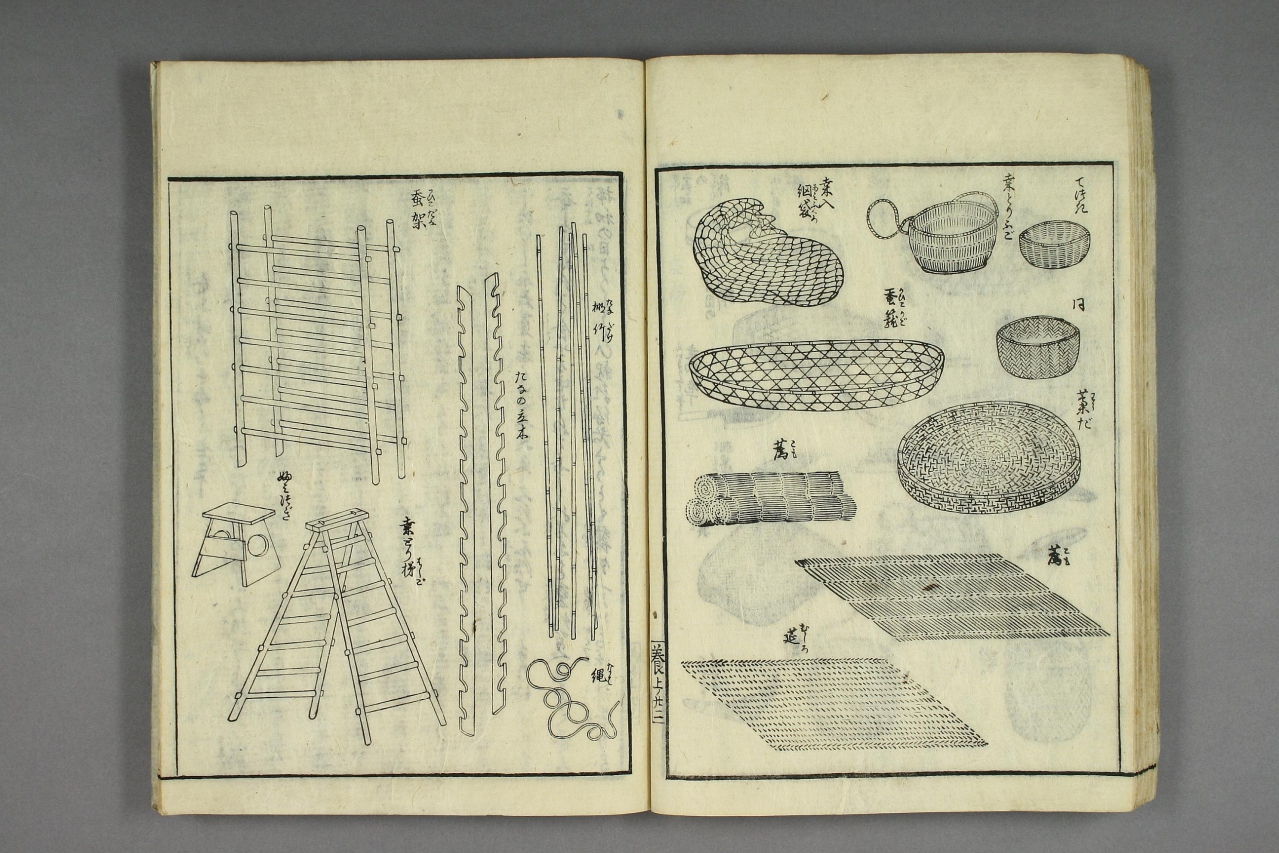

上垣守國,《養蠶秘錄》,上巻 二十二丁裏二十三丁表,早稻田大學圖書館藏本,1803(享和3)年

上垣守國,《養蠶秘錄》,上巻 二十二丁裏二十三丁表,早稻田大學圖書館藏本,1803(享和3)年

平亭銀雞,《養蠶圖解》,十一丁裏,早稻田大學圖書館藏本,天保中期(1830∼1844)

平亭銀雞,《養蠶圖解》,十一丁裏,早稻田大學圖書館藏本,天保中期(1830∼1844)

另外,上垣守國也在書中以圖像提出「微觀」的概念。前此,「各階段的蠶」、「工具」的圖總是被融合在以人物為主的工作場景中,但上垣守國在第三章安排了說明蠶卵類型的圖,又在第13章準備了無背景、圖鑑式記錄各種養蠶工具的圖,在在展現他能從現場拆解出細節、並以圖像描述的思維。而這類能直接對應現場所需的微觀圖像,也多次被後續出版的書籍引用,久而久之便成為養蠶工具書的雛形之一。

1859(安政6)年,日本在西方諸國強力叩關下終結漫長的鎖國政策,敞開橫濱、神戶、長崎、新潟、箱館(函館)五港供商船往來交易。令當時的日本人感到好奇的是,商船到港後最常「掃貨」的對象竟是蠶卵與蠶絲?原來,1850年代稱為「微粒子病」的家蠶傳染病在法國南部爆發。又由於家蠶為長年被人類改良,個體基因極為類似且沒有抵抗力的昆蟲,感染後除了銷毀染疫蟲體便別無他法,導致農家損失慘重。疫情旋即蔓延至義大利等其他歐陸養蠶重鎮,一發不可收拾。具體而言,法國在1853(嘉永6)年能收成繭2,600萬公斤,但在1856(安政3)年只剩550萬公斤的產量。8 於是,日本開港後無病的日本產蠶卵與現成蠶絲變成了搶手商品。這個現象一方面導致日本內需的蠶絲相關商品價格飆漲,另一方面則發生蠶卵蠶絲供不應求而導致粗製濫造,反倒招致各國商人投訴而信譽低迷之情況。9

為了解決這樣的問題,明治政府頒布諸多品管政策強制要求養蠶農家。1870年(明治3)年起擔當蠶絲商品改革管理要務者,正是被譽為日本經濟之父的澀澤榮一(1840–1931)。而他所負責的現況普查公文首段,如此定義養蠶業:「養蠶是皇國至關重要的產業,不僅能使積極的從業者從中獲取利潤,還能使國家的資本大幅增加。」10 而在1871年(明治4)年,日本皇室更以恢復傳統之名開始「宮中養蠶」,強化明治政府推動養蠶為國家產業的推力。1872(明治5)年,兩年內徹底掌握日本蠶業現狀的澀澤榮一更設立模範器械製絲場(2014年登錄世界遺產的富岡製絲廠),引進機械翻轉傳統手工製絲的方式(將絲線從繭抽出,再把多股絲線撚成一束蠶絲的工程),建立百人工廠、大量生產之近代工廠生產線,而這又是另一段故事了。

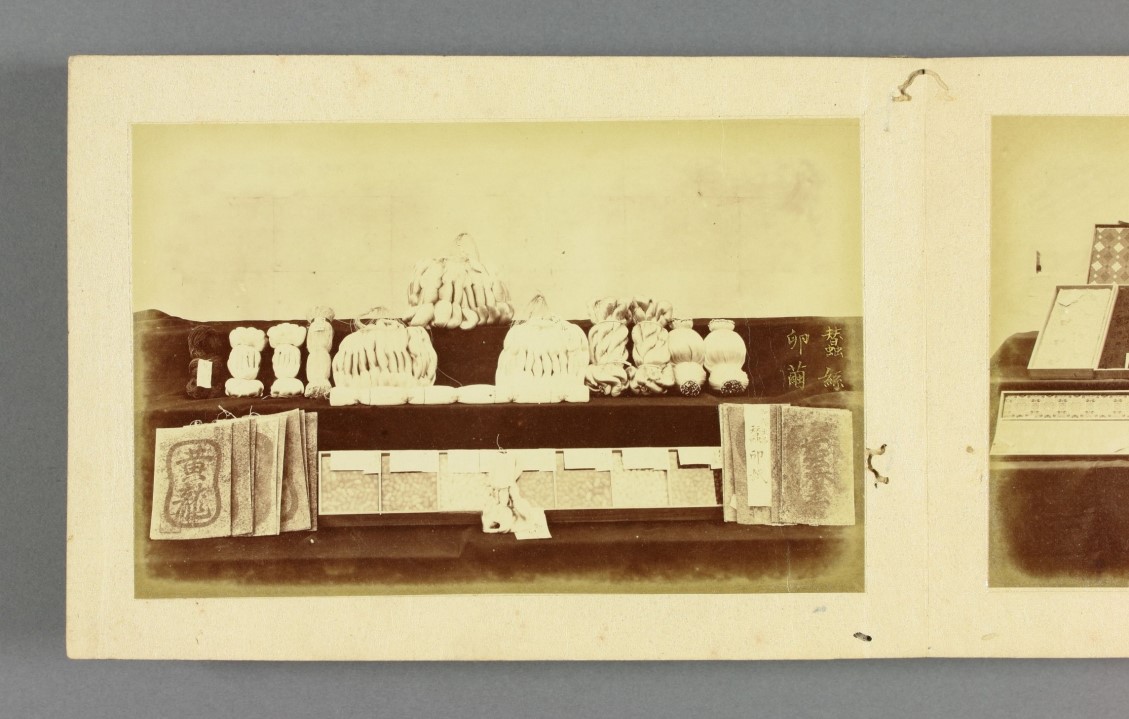

1873(明治6)年,「萬國博覽會」在奧地利維也納盛大舉行。這是日本第一次扛著國家旗幟參加的國際博覽會,是彰顯明治政府新氣象的重要舞台,更是推廣日本產物資、促進國家貿易的大好時機,而蠶絲商品固然是重點項目。早稻田大學圖書館藏《澳國維府博覽會出品攝影寫真帖》中,記錄著琳琅滿目的日本物產與工藝品的展示情況。這些影像是承辦事務局在前往維也納之前,於國內舉辦預展時所拍攝,可從中一窺日本蠶絲類商品展現在世界舞台上的陣勢。

在以「蠶絲軟繭」為題的三層展台上,能從各式各樣的蠶絲綑綁法推敲其產地。上層排放著以「提絲」樣式綑綁的蠶絲,這般樣式應為當時的上州、前橋(皆為現群馬一帶)所產。11 第二層擺放著以「鐵炮絲」式綑綁、中段呈現圓滾滾模樣的蠶絲,這應該是奧州、羽州(現福島、秋田以北的北陸地區)的產品。12 而最下層則排放著「黃龍」等不同品種的蠶卵紙,以及用玻璃盒盛裝的繭。又,根據《澳國博覽會報告書》紀錄,日本產蠶絲共得到二個進步獎、二個貢獻獎、三個表彰等共七面獎牌,而在大會榜上有名的品牌分別是:宮城縣絲銘金花山、福島縣銘掛田、筑摩縣信州、長野縣信州、志田、東京勸工寮、富岡勸工寮等。可以見到日本在展覽會上具體推廣日本各地蠶絲品牌的實績。13

《澳國維府博覽會出品攝影寫真帖》,早稻田大學圖書館藏本

《澳國維府博覽會出品攝影寫真帖》,早稻田大學圖書館藏本

但明治政府可不只單單展示這些物件,《澳國博覽會報告書》中還有這一段令人感興趣的紀錄:「確定參加大會後,就產生了製作展示解說的需求。於是我們考究製法並蒐集許多資料。再根據這些資料編輯若干種《教草》翻譯成法文在當地發布。」14 這段文字顯示當年的博覽會事務局已有準備展品解說的概念,除了陳列實物之外也加以調查技術軟體並翻譯成外文,以其他媒介承載傳播。

《教草》究竟是什麼呢?首先,在日文中「草」具有方法指南、操作手札的意涵,因此從標題即可推測是一種解說用品。雖然目前未能確認現存法文本文獻,但是對比《澳國博覽會參同紀要》與早稻田大學收藏《教草》,可推測當年博覽會事務局編輯了《稻米一覽》、《製糖一覽》、《養蠶指南》等30種主題的產業技術介紹文宣。這些文宣由博物局主導編輯,多位調查員與繪師合作製作,形式為精美的多色版畫。又因繪師們背景多元──有的是石版、銅版畫專長,有的擅長寫實博物畫、有的承繼坊間浮世繪技法,還有來自擅長水墨的狩野派 15――因此張張視覺風格迴異而多采。

其中,《養蠶指南》為四個橫列構成的版面。第一列在文章中插入了一張藍底配圖,裡頭以縝密寫實的筆法畫著各種型態的蠶。雖然細緻度不可同日而語,但其要點實與江戶中期的《養蠶秘錄》大同小異。另外,由於成蟲蠶體以正上方展翅圖描繪,而幼蟲為正側面圖,推測是針對以圖釘固定的標本繪製,而這也符合當時的博物標本蒐集熱潮。而從第一列與第二列的文字內容可知,本圖內容由群馬縣養蠶實況調查中精煉而出,主要介紹蠶從孵化到蒐集成蟲產卵的過程與對應手續。16

第三列為一張程序圖,有趣的是此圖中無分隔線,卷軸般地由右至左呈現連綿時間中的工作歷程。而男女老幼通力合作的農家樂氛圍,又或者是女性養蠶者身體的S型動勢,可說都帶有江戶時代浮世繪或蠶書插圖的韻味。

第四列的圖解說從繭中取出絲線、而後多股撚成絲線的工程。但其實本圖文字中並沒有解說這一部份,可說是一張補充配圖。有趣的是,圖中一角畫著前述展示台照片中的「提絲」樣式蠶絲。可推測彼時製作這份文宣時,已具體意識與展台物件中的對照性,令人聯想起當今博物館常見的導覽手冊。

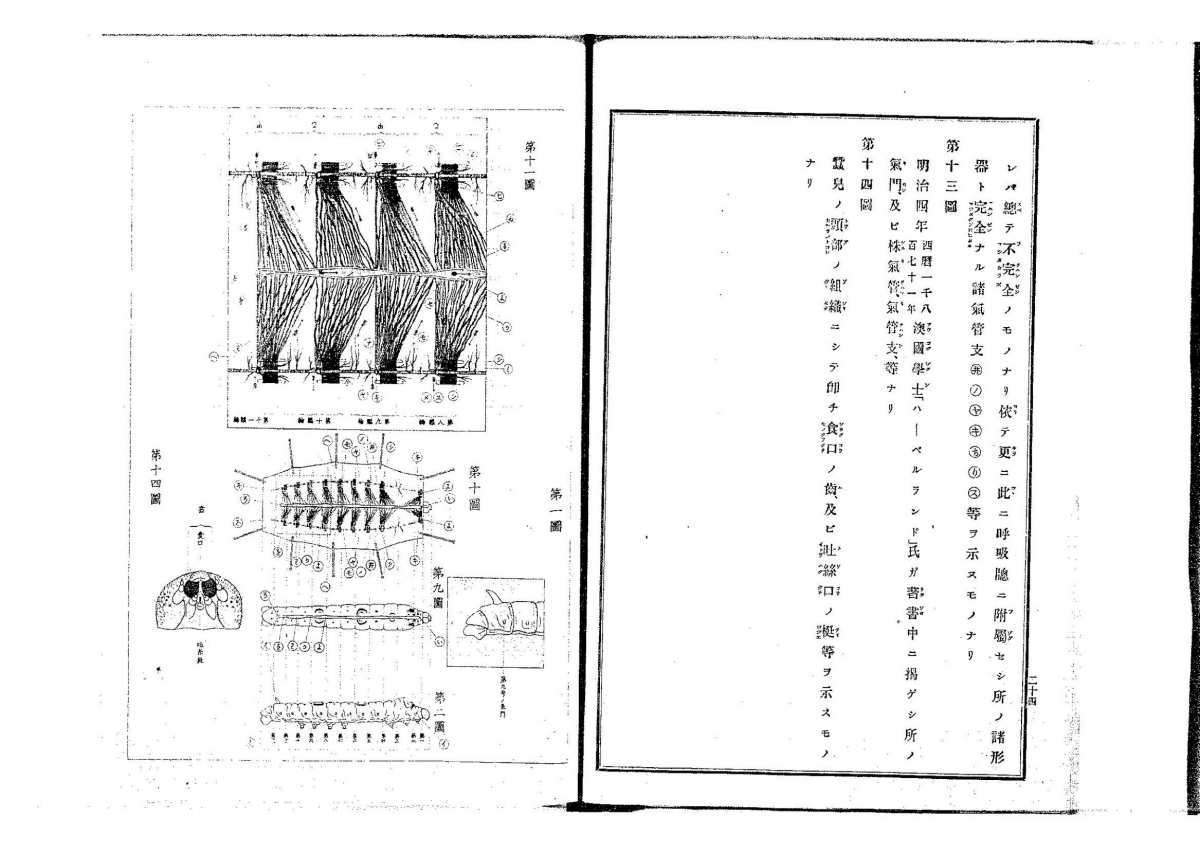

佐々木長淳,〈呼吸器之圖〉,《蚕事摘要》,宮内省出版,明治18(1885)年

佐々木長淳,〈呼吸器之圖〉,《蚕事摘要》,宮内省出版,明治18(1885)年

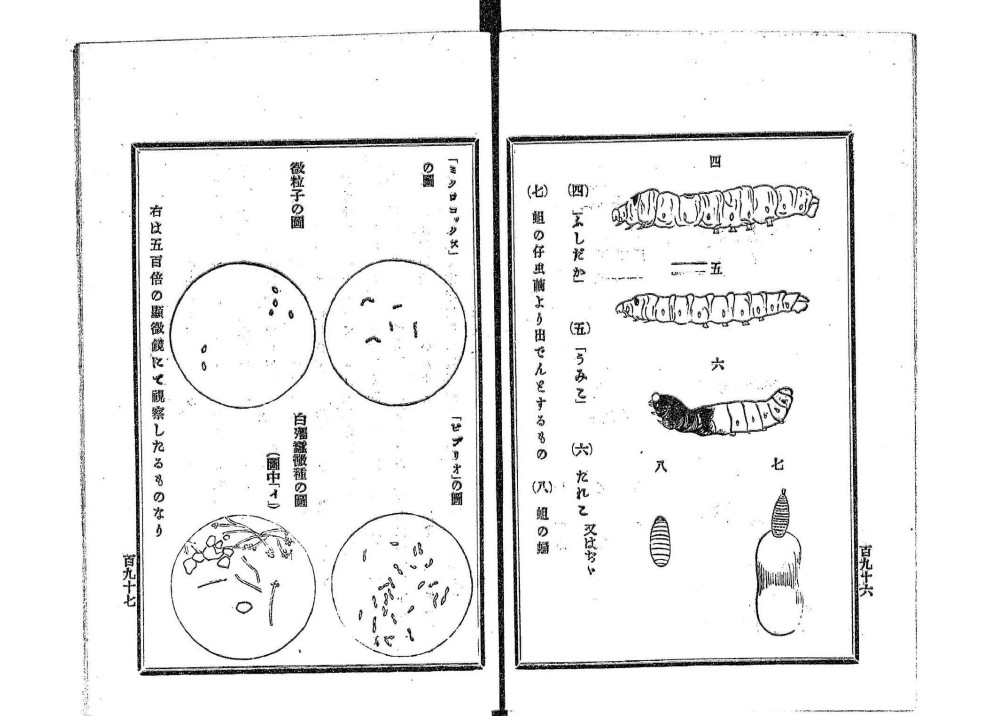

荒木武雄著,練木喜三、松永伍作校閲,《養蠶全書》,百九十六、百九十七,明治27(1894)年

荒木武雄著,練木喜三、松永伍作校閲,《養蠶全書》,百九十六、百九十七,明治27(1894)年

1873(明治6)年參展奧地利「萬國博覽會」之際,明治政府不僅對外輸出日本養蠶的技術與品牌特色,同時也任命官員前往考察歐洲蠶絲產業與教育研究現狀。他們也在這個時候才認識「微粒子病」,以及辨識病源所需的「顯微鏡」。顯微鏡被帶回日本後並運用於養蠶研究後,蠶的呼吸系統、消化系統等更微觀視野下方能觀測的蠶體被描繪而出,使關於蠶的圖像史進入新的篇章。

值得再思考的是,當養蠶方法益發科學化,對於養蠶的文化根源之渴望似乎也愈加強烈。例如,自身為養蠶科學權威的初代東京高等蠶絲學校校長本多岩次郎(1866–1936)作小論《宮中御養蠶》,旁徵博引古籍闡述養蠶的淵源與傳承發展的必要性。17 此外,在養蠶科學圖繪、微觀分析書籍流通的世間,彰顯神話傳說與皇族憧憬的「宮中養蠶圖」類型也同步流行。例如,1882(明治15)年二代歌川國明(蜂須賀國明,1835–1888)所作《千代繁榮蠶之養育》。畫面中諸女官身著華美和服,於當時最時髦貴氣的「和洋折衷式」空間中進行「掃立」、「給桑」和「繰絲」等一連串養蠶手續。而楊州周延(1838–1912)在1883(明治16)年創作的《富貴之春蠶之繁榮》中,巧妙發揮空間遠近法,去建構堪稱現世神話的理想場景。圖畫還安排象徵絹神與蠶神的畫中畫對稱呼應,而位於神像畫中央的則是令人聯想到天皇與皇后的人物。學者澤邊滿智子(1987–)指出,這類基於實際養蠶手續發展的幻想圖繪之流通,為做為女性楷模的皇后打造了「熟悉養蠶要領」的形象、建構皇后牽引殖產興業政策的概念。18

二代歌川國明(蜂須賀國明),《千代繁榮蠶之養育》,36.9×74.0㎝,東京農工大学科學博物館蔵,明治15年(1882)年

二代歌川國明(蜂須賀國明),《千代繁榮蠶之養育》,36.9×74.0㎝,東京農工大学科學博物館蔵,明治15年(1882)年

二代歌川國明(蜂須賀國明),《千代繁榮蠶之養育》,36.9×74.0㎝,東京農工大学科學博物館蔵,明治15年(1882)年

二代歌川國明(蜂須賀國明),《千代繁榮蠶之養育》,36.9×74.0㎝,東京農工大学科學博物館蔵,明治15年(1882)年

養蠶相關研究在農業政策、生物科學與民俗學等領域皆有豐厚的成果。然而,筆者發現在這些先行研究之中,印證蠶業發展的圖像主要作為佐證技術高度的文獻,而鮮少在視覺文化產物的介面上被比較映照,遂著手進行相關調研。本文爬梳範圍定於江戶中期到明治初期,但關於蠶的歷史顯然遠遠超過這個區間。蠶的歷史關於人操作自然的意圖、關於人裝飾自身,也關於人試圖控制生物進行大量生產的同時,把自己禁錮成一枚產業機器中的小螺絲釘的過程。它還關於對時間的臣服、對媒體的嘗試、還有將無形Know-how視覺化的推進,就像我們今天用圖像說的――繭之國的故事。

日本長野縣岡谷蠶絲博物館一隅,介紹著近代製絲技術變遷與當地產業發展的關係,圖左前圓筒型文物為日本從法國引進的第一台「水分檢查器」(1872〔明治5〕年製,長野縣有形民族文化財)。蠶絲吸水性極佳,因此出品前需烘乾其纖維內的水分,以確保產品淨重符合國際標準。人們會使用這般下方備有炭火爐機具乾燥蠶絲,再將絲線放到天平上測重。本機具除了功能性之外,由西洋觀點詮釋東瀛品味的裝飾亦分外突出。照片裡「水分檢查器」正面裝飾畫中,可見繪者將日本傳統紋樣「向鶴」(兩隻躬身弧狀的鶴頭部相對、構成整體為圓形的紋樣。又稱對鶴。)改為鶴與龜相對、背景佐以松(而且是祝賀花卉用的根引松樣式)、竹、梅作為背景,並對整體施以強調陰影與量感的技法,應證彼時法國機械製造商在客製外銷商品上的巧思。圖/趙宜恬攝影

日本長野縣岡谷蠶絲博物館一隅,介紹著近代製絲技術變遷與當地產業發展的關係,圖左前圓筒型文物為日本從法國引進的第一台「水分檢查器」(1872〔明治5〕年製,長野縣有形民族文化財)。蠶絲吸水性極佳,因此出品前需烘乾其纖維內的水分,以確保產品淨重符合國際標準。人們會使用這般下方備有炭火爐機具乾燥蠶絲,再將絲線放到天平上測重。本機具除了功能性之外,由西洋觀點詮釋東瀛品味的裝飾亦分外突出。照片裡「水分檢查器」正面裝飾畫中,可見繪者將日本傳統紋樣「向鶴」(兩隻躬身弧狀的鶴頭部相對、構成整體為圓形的紋樣。又稱對鶴。)改為鶴與龜相對、背景佐以松(而且是祝賀花卉用的根引松樣式)、竹、梅作為背景,並對整體施以強調陰影與量感的技法,應證彼時法國機械製造商在客製外銷商品上的巧思。圖/趙宜恬攝影