1936年6月24日,喬治.巴代伊(Georges BATAILLE,又譯喬治.巴塔耶)在一個漁村的冰冷房間裡創辦了第一期只有八頁的《Acéphale》1雜誌。其首期封面是由畫家安德列.馬松(André MASSON)所繪製的一幅無頭人的圖像。

巴代伊在第一篇文章《神聖的陰謀》(The Sacred Conspiracy)2中寫道「他左手持著一件鋼制武器,右手握著一顆燃燒的心。他在一次爆發中結合了生與死。他不是人類也不是神明;他不是我卻比我更像我,他的腹部是迷宮,他自己在裡面誤入歧途,也把我引入歧途,在裡面,我發現我就是他,也是一個怪物。」

這篇綱領性的文章宣稱「人類的生命之所以被打敗,是因為它充當了宇宙的頭腦和理性。只要它還在那個『頭腦和理性』的位置,它就仍然受其奴役。」那麼,人從他的頭顱中逃離出來,也就像死刑犯從監獄中逃脫一樣。可以看到「無首的形象」在巴代伊這裡是一次對人類思考模式發起的挑戰。

安德列.馬松(André MASSON)為第一期的《Acéphale》所繪製的無頭人圖像。圖/André MASSON

安德列.馬松(André MASSON)為第一期的《Acéphale》所繪製的無頭人圖像。圖/André MASSON

大概在幾年前,有一種「無頭肖像」的圖式曾一度闖進我的視線,它既特殊又普遍甚至有時過於頻繁,以至於不得不讓我開始注意這種圖式出現的動因和背後的邏輯。可我深知,一幅沒有錨定的圖像從來都不在單一的解釋中有所歸宿,一如相似的圖像之間也並不必然走向同一種既定的結果。這些圖式聚集在一起簡直像極了一場自發的、毫無導演性質的、且空前的形象除魅運動,而這種圖像意義上的「偶像破壞」,卻在不同歷史背景、文化環境以及創作者之間形成了截然不同的話語線索。本文以「無頭肖像」作為一種圖式的索引和定位法則,來編織起一個臨時網路,以接近、撫摸和試探這類圖式,究竟是如何在其表面所展示的諸多不確定之下,嫁接起不止於圖像學意義上的不同邏輯和結構。

「他的身體如此鮮活,卻有著一張毫不真實的臉」,或者說,「沒有一張確鑿鑿、活生生的臉的身體彷彿特別不可信」……這感覺大概是我在面對一副無頭形象時的判斷了,可無論這樣一幅圖像在審美範疇下多麼地神秘、魅惑、可怖、討人喜歡或引起不適,被剔除掉的面部總是要充當關鍵線索的。那麼,首先值得注意的是「臉」在消失前後究竟可以意味著什麼?

在宮布利希(E.H.GOMBRICH)那裡,「辨認出一張面孔之前,最先看到的是一張面具」3;在漢斯.貝爾廷(Hans BELTING)那裡,「有生命的臉一旦被摹寫和複製,便會即刻凝固為一張表情僵化的面具」4。彷彿,因為面具的誕生才使得臉在自然特性之外有了文化和歷史的書寫空間。相比之下,消失的臉則為人們的閱讀與觀看造成了加倍的困擾,至少人們不再能沿用那些來自於面相學、肖像史、面具史、腦部研究的知識來進入它。那麼由消失的臉所引發的問題還是關於臉(或者說肖像)的問題嗎?這樣一個左右為難的夾縫狀態開始將問題陷入兩難的境地。

在伊藤潤二(Junji ITO)的恐怖漫畫《無頭雕像》裡,一位雕塑老師曾似有所昭示地拋下一句話――「人類的表情雖然有喜怒哀樂等豐富的變化,可是你們看看古今中外那些名畫,除了少數例外,大部分都是面無表情,不然就是在淺笑,與其如此,那倒不如……乾脆不要有頭,這不也不錯嗎?」

實際上,在西方美術館收藏和展示的古典雕塑中,有一大批數量可觀的雕塑都是缺少頭顱的。《薩莫色雷斯的勝利女神》(Winged Victory of Samothrace)5是世界上最為著名的雕塑之一,其缺頭少肢的形象總是引人遐想,如它一樣的雕塑們在身體和手臂尚能通過殘骸拼湊之餘,神像頭部大多無法被找回,彷彿從未出現過。這幾乎「得益於」歷年的聖像破壞運動――人們試圖在損毀聖像的物質性動作中將信仰重新解放出來,這是一條有跡可循的歷史化回溯路徑之一。與此同時,它關聯著另一維度的思考:如果說一張特別的臉是一種可被辨識的資訊,獨立並明顯區別於他者,乃至承擔著文化、歷史和社會的某種責任和象徵,那麼與之相反,被抹除掉的臉或許在本質上意味著一種群體(也或是烏合之眾)其力量的凝聚。換句話說,它順理成章地作為一種祛魅的結果,也潛在收容了消解神聖性與魅惑力的過程和施展這一過程的隱藏主體。

但更多時候,面對一副無頭的身體,無論如何,最先引起的或許還是生理上的波動。「無頭人」曾一度成為一種都市傳說的類型和經典的恐怖元素,發生在推理小說、恐怖漫畫、懸疑電影和坊間。原因無他,正是在於這樣一副殘缺的身體在肉眼可見的範圍內所建立的驚悚感,它們在形體上超出了人類生物學樣本的特徵,缺少頭顱幾乎意味著這是一副死氣沉沉的、毫無生命力的軀體。另如在1980、90年代香港僵屍類型電影中,驅鬼的靈符通常默認是正中僵屍額間中心處以造成對其封鎖的效果,這個位置的選擇仍然意味深長――既不是封印身體的心臟處、也不是封印極具威脅的手臂,更不是封印支撐和移動的腿部,而是頭部其潛在的、無可比擬的支配作用成為目標物件。同理見更多西方喪屍電影中的敘述:制服或殺死喪屍的主要辦法就是將其頭部「擊斃」。這些已成同類型創作題材作品共識的經驗,似乎在告訴人們:即便如僵屍這樣「不具生命力的生命體」,頭部仍然是其主體性和生物特性最大化體現的終極密碼。

巴黎主教聖德尼(Saint Denis),於羅馬皇帝德西烏斯迫害基督教時殉教,傳聞他被斬首後仍拾起頭顱邊走邊講道,長達十公里。Photo courtesy of Thesupermat, CC BY-SA 3.0

巴黎主教聖德尼(Saint Denis),於羅馬皇帝德西烏斯迫害基督教時殉教,傳聞他被斬首後仍拾起頭顱邊走邊講道,長達十公里。Photo courtesy of Thesupermat, CC BY-SA 3.0

同樣是缺少頭顱的身體,也會在不同的敘事框架下走向截然不同的結果。比如在中國古代神話中曾塑造過一位戰神的形象,傳說「刑天」(出自《山海經.海外西經》)原本是一個無名巨人,在抵抗黃帝的征戰中被斬下頭顱,重新調整戰鬥狀態過後,他以身為首、乳為眼、臍為嘴,繼續揮舞板斧和盾牌與敵人至死不屈。陶淵明在《讀山海經》中寫下「刑天舞干戚,猛志固常在」的句子來讚頌其剛毅,刑天的形象也在當代社會中被使用到各類題材的漫畫和遊戲裡並出現許多變體延續至今。當然,類似的敘事在西方宗教神話中也同樣出現過,比如巴黎聖母院外牆壁上那個捧著自己頭顱的雕塑聖鄧尼斯(Saint Denis,亦是巴黎主教),據稱被處以斬首極刑的鄧尼斯曾持首級一路北去走了十公里才死去。可見,無頭的形象在此條路徑下,非但沒有強調其恐怖陰森之感,反而是一種陽剛、堅毅、不屈的象徵。

「刑天」的無頭形像。圖/擷取自網路,王歡提供

「刑天」的無頭形像。圖/擷取自網路,王歡提供

談到這裡,我們會發現,即便面對同一種相似的形象時,形象所傳遞的感官、資訊和情感會因外部截然不同的歷史與敘事而造就甚至相悖的結果。甚至於,我們還尚能找到無數個因特殊背景的特定解釋:比如在紅色時期的政治宣傳照中,被刮花和塗抹的臉是彼時歷史中「不合時宜」的人物;在部分伊斯蘭國家裡,面紗所囚禁的臉是一種可見的壓迫與身分;在蒲松齡《聊齋志異》的「鬼畫皮」中,消失的臉背後是猙獰的惡鬼……

於是,似乎一旦追溯「無頭肖像」創作動機的合理性時,其難度或許也正如為一具無頭屍體破譯身分一樣――關聯著太多蛛絲馬跡。對於缺少頭顱的形象,人們無從在圖像意義上勾勒其形象面部表情是悲慟還是欣喜;鬱鬱寡歡還是洋洋得意,失魂落魄還是泰然自若,進而做出進一步判斷。無頭肖像圖式的閱讀路徑因其重要資訊的缺失與封鎖,以致使人們似乎永遠無法抵達,而是迫近。這同時意味著,被凝視的物件其某種「缺陷」開始蔓延至觀看動作自身的障礙,「視力在看到和看之間被撕裂,圖像在表現和出現之間被撕裂。」6不過,必須清楚的是,好在這些閱讀上的困擾永遠只來自於圖像內部,就像「面具的生命」是來自祭祀的儀式與舞動的身體所雙重賦予的一樣,一幅無頭肖像或剔除面部資訊的形象所需的密碼仍然且終究是來自於身體及外部――歷史的殘片、社會的環境和文化的光環。

奧斯卡.王爾德(Oscar WILDE)的著名長篇小說《道林.格雷的畫像》(The Picture of Dorian Gray)曾講述一則人與繪畫彼此延續生命的故事:做出邪惡之事的道林其外表仍然保持美麗,取而代之地則是其畫像變得愈發衰老和醜陋。半個世紀後,日本作家安部公房在自己的小說《他人的臉》中,預言般寫這樣的句子――「如果說用衣裳來包裹肉體是文明的進步,那麼,也就無法保證將來蒙面不會成為一種常態。」7讓人始料未及的是,它卻在再次超過半個世紀後的一場公共危機中以另類的方式應驗了,使得蒙面狀態幾乎成為2020年的地球肖像。而小說本身則曾講述了一個關於臉的離奇故事:男主人公在一次意外事故中喪失了自己的臉。在他的認知裡,臉甚至就是一個人的全部,如果臉爛掉了,沒有了,或者換掉了,那麼他生而為人的本質則同樣腐爛了,消失了,或者變成了他人。於是,周旋在繃帶與面具下生活的男人心態開始變得困惑和扭曲,從此認為毫無節制地越過法律和道德也是沒什麼大不了的,因為他喪失了自己的臉,作為「自我」的主體性也一同消失了。安部公房以主人公心理轉變的描繪,來引發關於真實、自我、存在和身分等話題。在以上這兩套敘述中,儘管臉作為直接可見的「外現物」,卻時常被創作者們用為連結內在的意象。

約翰.巴爾代薩里(John BALDESSARI)1988年的作品《Studio》。Image courtesy of John BALDESSARI

約翰.巴爾代薩里(John BALDESSARI)1988年的作品《Studio》。Image courtesy of John BALDESSARI

無頭肖像從圖像本源上天生就攜帶著一種「形象消解」的意味。一向被認為是20世紀1960年代觀念藝術運動中心人物的約翰.巴爾代薩里(John BALDESSARI),在1980年代開始使用幾何狀的色塊將那些電影劇照和新聞照片裡的主體人物(的臉)進行塗抹,正是在這個究竟是消除還是強調都難以區分的動作下,人們對於照片及其背後連動的注意力開始重新分配。對人臉的「遮蔽與保護」也讓人想起如今早已普及在各種公共或私人領域的人臉識別技術,我們或許已經不再驚訝於一個公共錄影機所拍下的圖像將一個人的檔案全面連動,但仍然會被其輕鬆越過技術瑕疵將身分準確地建立關聯而感到驚魂未定――似乎在技術面前,即便模糊不清的五官也仍然可以將唯一的主體性深深捆綁。

由於「臉」作為最直接的辨識特徵將人類身分與存在連接起來,這也使得一張「無頭肖像」很難規避具體的身分話題。在中國傳統的臉譜藝術中,顏色本身即成為一種無比直觀的政治學――紅色代表忠義,黑色代表嚴肅,白色代表多疑,藍色代表剛直,黃色代表勇猛……但事實上,現實的世界很難再用二元對立論來解構,就像人們無法通過面色來判斷人的政治立場一樣。

更何況,人臉的千變萬化要複雜得多,歷史上關於間諜的敘述更是讓這種千變萬化變得更加撲朔。在新加坡藝術家何子彥在作品《神秘萊特》中,一個男人坐在薄紗簾子後始終用一種不確定的口吻講述著自己周旋於三十多個化名間的間諜往事,但所有真誠或不可信的材料都無法拼湊出一個完整的「萊特」,其中敘述總是矛盾重重。與此同時,簾子被投影機的影像所佔據,營造出仿若一種層層拉開的視覺體驗,有關「萊特」的資訊也如揭開的幕簾一樣被層層撥開。慢慢地,人們最終於可以看到伏在案台前那個被叫做萊特的男人的「真身」,但投影機中的畫面也共謀般幻化為「臉」的影像疊加在他的身上。於是,萊特的整張面部都被晃動的重影所包圍而顯得模糊不清,那張所謂「真實面孔」變得無法抵達、無法識別。這也似乎讓萊特的身分與傀儡的裝置之間增添了更進一步的合法性。在這裡,面孔會背叛身分;表情會出賣立場,甚至於會讓所有關於臉的歷史書寫統統失效了――因為,儘管他無比真誠的自述卻也在這張模糊的面孔前面變得極其不可信。整部作品便在這種迫近式的動作下試圖揭開一個並不確定的主體,更加重要的是,也將觀眾慢慢捲入到了一個東南亞人民於政局動盪中的困境。

.jpg) 何子彥的作品《神秘萊特》。圖©何子彥,紅磚美術館提供

何子彥的作品《神秘萊特》。圖©何子彥,紅磚美術館提供

何子彥的作品《神秘萊特》。圖©何子彥,紅磚美術館提供

何子彥的作品《神秘萊特》。圖©何子彥,紅磚美術館提供

西班牙藝術家朱利安.巴隆(Julián BARÓN)的作品《C.E.N.S.U.R.A.》則提供了另一種路徑。該作品展現了一系列領導人在政治場合進行會議的照片,這些照片從構圖與圖像敘事上基本符合人們印象中的「新聞照」,只不過他用了成倍輸出的閃光燈打在這些被攝主體上,以獲得許多光線溢出過剩的非常態新聞照,作為結果,照片中所有人物的臉都因過曝而變得無法辨識。

以巴隆所提供的情景來看,領導者出現在會議廳(這種實行決策權的場所)可以說是其政治身分獲得最大化體現的地方,而他們的臉幾乎可以等同於一種政治觀點和立場的代名詞。於是,在巴隆這裡有一個聽起來有趣的嘗試就是,他作為圖像生產者想要通過一個技術性策略來消解掉這些形象,這便預示了一次想要通過攝影語言向政治發起攻擊的可能性。是的,儘管「用攝影語言攻擊政治」聽起來頗具唐吉軻德式的色彩,但反過來講,一種政治觀點或者一次政治活動在圖像化與歷史化層面進行傳播,又何嘗不是一次借著媒體技術的轉換或干預呢?「無頭肖像」因環境與場所的特指而與身分、立場深深地捆綁在了一起,這意味著,一幅脫離環境的無頭肖像實際上很難名副其實,因為平面靜止的圖像本身已經極具多義性,再加之當形象消失,面對圖像的指涉更加讓人無從談起了。

如果說具體的身分議題是無頭肖像走向一種人們得以展開思考的必然性結果,那麼,不談身分問題的無頭肖像還能指向什麼?

在藝術家許哲瑜「沒有來自家的消息」(2016)個展中曾展出過一幅名為《尋找蘇萬欽》的照片。與其說是照片,但它無論從視覺還是本質上都並無照片的基本屬性,這是一種來自於1970年代在臺灣流行的寫真技術:以炭筆繪製成寫真畫,畫中有環境、有身體而唯獨沒有頭部,照相館用以作為顧客拍攝紀念照的合成範本。這意味著,許多人的記憶是被這樣一種技術所阻斷的――因為正是這樣一張「肉身」完全不在場的照片,根本不能提供其留影人在彼時的時空,更加不能提供當時的人物狀況、可判斷的心情。於是,照片在此並不能理所當然地攜帶記憶,而只能過渡到觀看者自身的視角來建構(從未存在的)記憶,許哲瑜在作品中正是借「無頭肖像」的圖式展開一次對照片與記憶之間關係的重估。

當然,藝術家所考察的這類紀念方式,在不同時代、不同地區的照相館仍有很多,比如藝術家張曉曾在2014年前後留意到了自家親戚多年前拍攝的紀念照。在《大姐》和《甜蜜的愛戀》等作品中都密切有關於這種範本替換技術。以後者為例,藝術家收集了海量背景一致的結婚照,其不同僅僅在於領口脖頸處以上的人臉,這些照片看似頭顱在場,但那些顏色不均、影調不通的技術瑕疵,永遠提示它們似乎貌合神離;各自為營。從這個意義上,對於頭顱(以及背後裹挾的一切)來說,肉身是不在場的;對於肉身來說,記憶是不共用的。

許哲瑜曾展出過一幅名為《尋找蘇萬欽》的照片。圖/許哲瑜提供

許哲瑜曾展出過一幅名為《尋找蘇萬欽》的照片。圖/許哲瑜提供

在我的閱讀經驗裡,藝術家張照堂很早就有意識地通過構建無頭肖像來創作了,比如「在與不在」系列的《新竹五指山》和《板橋》兩張照片――照片的背景是空山和水面,男人的身體放浪形骸佔據前景,儘管有些失焦,但還是以勢不可擋的氣勢奪走觀看者的全部目光。1962年在家裡陽台自拍下一張無頭剪影照片後的張照堂,也未成想這種殘缺又古怪的面貌竟日後成為他彼時攝影的魔咒。引用藝術家自己的話「平凡,自然是當時十分厭煩的,為什麼那兩個站在廢墟前的孩童顏臉失焦?因為清晰的他們顯得那麼平庸無力。為什麼許多人體去頭去肢?因為一個正常的人體那麼乏味,缺少撞擊與新意。為什麼那些人的頭上套塑紙、戴面具、抹白粉,或許他們要自懲、折磨或改造,當面貌改變,我們悚然一驚,那會是下意識中的夢遊幻界嗎?還是咫尺天涯的現實人間。」8我猜張照堂先生使用的詞彙「平庸無力或缺少撞擊」早已不僅在於圖像審美意義上,更重要地是,1960年代的臺灣在彼時遭遇的所有高壓和苦悶需要人們在邊緣毫無顧忌地試探和碰撞,而正是被去掉的頭顱使得一副普通的身體如孤魂野鬼般遊蕩、重返那個空氣緊張的現場,從這個意義上說,「無頭肖像」不僅不是如我們想像的那樣因為「臉」消失了而導致身分的退場,反而是因為消失的頭顱而使得那種聲嘶力竭的抵抗得以被更加堅定的描述出來。

.jpg) 伍迪.艾倫(Woody ALLEN)的電影《解構哈利》(Deconstructing Harry,1997)。Image courtesy of Woody ALLEN

伍迪.艾倫(Woody ALLEN)的電影《解構哈利》(Deconstructing Harry,1997)。Image courtesy of Woody ALLEN

除了無頭照片,張照堂也曾拍攝許多戴面具、抹白粉的人物失焦照片,而「失焦」作為另一種降解人臉的生理現象與媒體技術,似乎正承擔著雙重意義:一方面失焦的結果是模糊了主體性;另一面也是「聚光燈」所未能覆蓋的地方。其中有關聚焦與失焦的隱喻讓人一度想起導演伍迪.艾倫(Woody ALLEN)的電影《解構哈利》(Deconstructing Harry)中的一段敘述:男主角正在片場拍戲,可掌鏡的攝影師無論如何也不能將他對焦,更換鏡頭和調節監視器都無法起到作用,原來不是攝影機出了問題,而是男主角本人失焦了!為了治療這個「病」,他走進醫院,而醫生告訴他,本人的身體根本沒有任何毛病(除了失焦而已),作為解決辦法,醫生為這位男主角的家人每個人配發了一副眼鏡,以便他們看清自己的丈夫與父親。在伍迪.艾倫這套詭異又風趣的敘事裡,這張模糊的臉和保持清晰的處理辦法幾乎完美詮釋了電影中的哈利是何其自私――他指望周圍的世界為他糟糕的狀況所產生的形變而做出調整,正因如此,失焦大概是把這位「不稱職」的男主角降格為配角的一種懲罰吧!後來,「現實」中的哈利也變得失焦了!慌張之中他脫口承認自己何其荒唐,才慢慢開始恢復清晰。

可以看到,在當下的小說、電影和藝術的創作路徑中,剔除、失焦、模糊等一系列對「形象」近乎「不忠誠」式的還原,已經默認為一種顛覆主體性的實踐。換句話說,清晰可辨識的臉才是人們習以為常的常態。可如果時間倒轉,在製圖技術尚處前現代的年代來說,要知道製造出一張清晰可辨識的臉才是一件頗具難度的事情。比如有關耶穌形象起源的說法,即便耶穌的形象有一個確鑿鑿的樣子,但他沒有在一個有效的媒體技術能夠留下的年代,所以,耶穌的形象在早期幾乎是無法被指認的。於是,關於這一起源也順理成章地被搭建出更加符合宗教意味和邏輯的敘述:西元6世紀以來,聖徒間廣泛流傳的故事裡一度認為耶穌基督在受難時被一塊布緊緊地蒙到自己的臉上,並以此製成第一張圖像,也就是所謂的《耶穌聖容圖》。

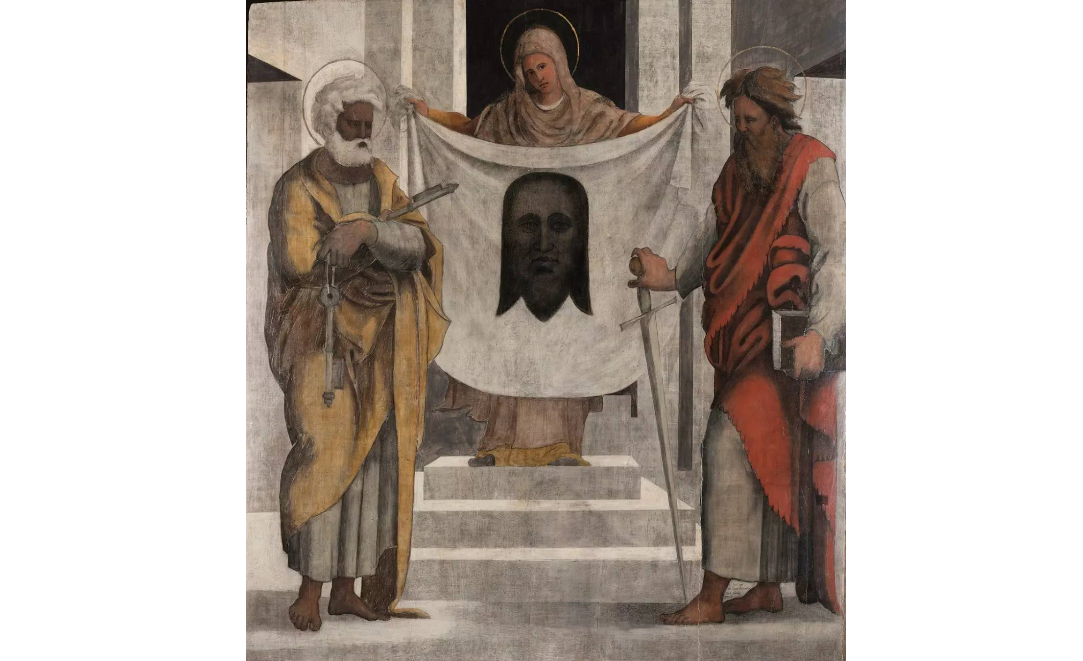

可聖像本身不就是一個無法確定之物的神聖殘留嗎?歷代許多藝術家們也都曾以「耶穌聖容圖」或「維若妮卡的面紗」為題材繪畫。眾多此類題材的繪畫中,在16世紀有一位名為烏戈.達.卡皮(Ugo Da Carpi)的畫家所作的《維若妮卡置身在聖皮耶爾與聖保羅之間》(Saint Veronica between Saints Peter and Paul,1525)的畫作尤其有趣,到並非是繪畫的技藝有多麼細膩,而是因為歷史上眾多描繪與「維若妮卡」或「耶穌聖容」有關的繪畫中,畫家們無論用什麼樣的手法或處理方式,都會盡力清晰地描繪出維若妮卡所持的面紗(裹屍布)上基督的臉,而烏戈作此畫時卻在未借助任何畫筆的情況下「粗糙地」完成製作,以至於讓畫中的維若妮卡所展示的完全不像是一張基督的肖像,而是凹陷在拜占庭式的圖案中的一張模糊不清的臉。那麼,正是這樣一張輪廓化、模糊化的臉所傳遞出的作者意圖已經十分明顯了――「無論它是否是基督的臉,人們所接受這樣處理的恰當解釋都像是,想保留一個聖物的「死氣沉沉的」外表,而不想為受難的基督畫一張活生生和更有「人情味」的臉。」9

烏戈.達.卡皮(Ugo Da Carpi)的畫家所作的《維若妮卡置身在聖皮耶爾與聖保羅之間》(Saint Veronica between Saints Peter and Paul,1525)。圖/Ugo Da Carpi, Public domain

烏戈.達.卡皮(Ugo Da Carpi)的畫家所作的《維若妮卡置身在聖皮耶爾與聖保羅之間》(Saint Veronica between Saints Peter and Paul,1525)。圖/Ugo Da Carpi, Public domain

法國作家米歇爾.圖尼埃(Michel TOURNIER)在其小說《維若妮卡的裹屍布》(Les Suaires de Véronique)中曾借此典故為基礎來討論攝影和活體的關係,其中便有一段赫然提到裁去頭顱的照片――「『斬首』是過於激進的手段!按理說它會破壞照片的整體感。但事實卻相反,就像是寄存在腦袋裡的那部分靈魂從被砍掉的缺口處進入了無頭的身體裡,在裡面肆意流淌,派生出一大堆鮮活的細節:缺失的裸體,皮膚上的汗毛,顯眼的痘坑,豎起的雞皮疙瘩,流水或陽光拂過的部分變得極柔軟又稠密……」

圖尼埃提醒了我,當頭部與身體的共存被默認為是完整的主體時,那個將其分離的缺口顯得特別值得一提。你要問我消失的頭/臉到底意味著什麼?在這篇文章幾近完成之際我尚能堅定道,它是軀體的密碼;是消失的刺點;是繆斯的背影;是堅固的立場;是恐懼的來源;是陽剛的臨顯;是聖像破壞的戰果;是存在的困惑與捍衛;是內在的揭露與拓寫……但更加重要的是,在各自為營的身體與頭顱面前,在進退兩難的身體與視線之間,仍有一條如深淵般的切口有底氣地指向畫面外的「不遠處」。於是,我們終於明白,消失的頭顱,在苦苦借著身體「還魂」的同時,也在等待著前所未有的新敘述的到來,這並不全然在於對某一種特定圖式的特定闡釋,更是所有特定圖式得以成規模集結與起義的理由和勇氣。