2022年,坎城影展(Cannes Film Festival)首次將短影音納入競賽項目,不僅引起法國文化界輿論譁然與爭議,亦顯示出當前短影音的興盛已經不再只是傳播的特定潮流,或是使用者建立自我形象及認同的平台與媒介。就產製層面來說,TikTok提供更簡便製作影片的平台,已成為被傳統產製模式及電影養成教育機構排除在外的大眾,證明自身能力的敲門磚。製作方也不得不承認,TikTok能在社群平台上提供評估受眾多寡的標準1,甚至比起傳統的產製方式,它能吸引到更多。

同年在坎城影展「TikTok短影音競賽」(TikTok Short Film Competition)獲得最佳影片的《Love In Plane Sight》(Matej RIMANIĆ,2022),更是相當「古典」地在將一對隔空傳遞情書的鄰居情侶,放置在直立窗框的視覺架構之下,反映出創作者對於直立螢幕構圖與敘事的思考,同時也具有媒介反身性,無怪乎會受到老字號電影影展的青睞。這種短影音被電影美學「馴化」的表現,或許讓習慣傳統電影風格的觀眾鬆一口氣,卻也容易忽略:「直立螢/銀幕」本身的構圖,總是與何種感性經驗相互關聯?短影音本身的「影像經驗」又如何鑲嵌進作為社交媒介的社群平台,而為演算機制進行使用者喜好與路徑的預判?

去年12月,筆者受邀參加臺大電影節的開幕論壇「短片與新媒體的碰撞與潮流」時即嘗試提出反問:「與其回答短影音和短片分別的定義,或許更重要的是,當我們把短影音和短片並置在一起討論時,短影音鬆動了什麼樣關於短片的知識板塊,甚至是反之亦然?」也就是說,這個問題或許更應觸及數位時代下新的影像產製與觀賞型態,如何鬆動既有電影知識版圖及其不滿。

誠如阿克瓦爾(Lisa ÅKERVALL)在〈後電影的解框〉(Post-Cinematic Unframing,2020)給予我們的啟發,她強調「後電影」的「後」並非技術編年體式、發展中時序較「後」的概念。毋寧說,這裡的「後」指的是對於電影意義的理解範圍擴大至其生產、發行及傳播的脈絡中,並以此反向改變既有動態影像本身的理解框架2。也就是「後」電影之所以「後」,不是對「電影」本身的揚棄與消滅,以及全然對立,而是對於既有電影知識板塊的解構,以及隨之而來「電影」意涵的擴張。而後電影給予我們的啟發正在於,影像所鑲嵌進的網絡決定了其和傳統電影語言的距離。

關於短片的知識板塊為何,本文不打算做電影史的考古,只試圖叩問兩件事:電影一開始就是以平均一個半到兩個小時的面目現身的嗎?人與影像的關係必然是在黑盒子空間裡頭進行沉浸式觀看的嗎?想必就算對電影史毫無概念,這兩個問題用直覺來說,都可以知道答案為「否」。

回顧電影史的開頭,充斥著許多甚至不能被稱為「短片」的作品,不只是因為沒有與之作為對照的「長片」存在;即便考量當前電影產製中,短片作為長片「練習」的位置,我們甚至不能夠說史上第一部符合長片時長條件的作品被生產出來後,短片的概念就同時誕生。既然短片的出現不僅僅牽涉到時長,更重要的是其身處於一個規格化的產製、映演模式與獎補助制度下的位置,隨之而來的敘事方式、表現語法逐漸成型後,才跟著淘洗出來「短片」的概念;那麼,就不難想像為什麼短片在大部份人的心中,時常不被視為自身具有獨立美學意義的創作類型。

例如在攝影機可以移動,並且電影連戲剪接的語法發展成熟,而形構出我們當前熟知的電影敘事模式後,盧米埃兄弟(LUMIÈRE Brothers)的作品,似乎就顯得只是/也只能讓鏡頭擺在一處,表現沒有重點、過於呆板。然而,倘若我們試圖擺脫對於敘事,甚或影像必須持續緊抓著觀眾注意力的操作前提,誠如《盧米埃:光與影的故事》(Lumière! The Adventure of Cinema Begins,Thierry FRÉMAUX,2016)所指出的:盧米埃兄弟的影片,不僅僅是把攝影機擺在那裡隨意擷取,而是尋找一個最多可能性得同時共在的觀察視角。相較於不斷爭取注意力,也不斷被各種誘惑攫取注意力的當代,盧米埃兄弟的作品更接近建構「世界」,讓觀者被置入各種潛在但未被實現的可能性中。

與此同時,盧米埃兄弟的作品卻也如同現下短影音般,存在具有迷因潛力的各種意外瞬間、雜耍特輯以及曬小孩的家庭影像。當然,這些作品的部份「笑料」,對當代的我們來說或許不夠顯眼,而必須一定程度考驗觀者的觀察力與參與程度3。如果說盧米埃兄弟那些不可勝數、一次約莫50秒的「短片」,就像是他們所處時代的「限時動態」或是「短影音」的話,那麼,《盧米埃:光與影的故事》本身則類似於Instagram個人頁面上經過篩選的「精選動態」⸺是一套透過挑選所編織出來的、影像對自身的歸類甚至論述。

蒂耶里.福茂,《盧米埃:光與影的故事》劇照,2016;該影像出自:盧米埃兄弟,《到站的列車》(Arrivée d'un train à Perrache),1896。圖/©CNC

蒂耶里.福茂,《盧米埃:光與影的故事》劇照,2016;該影像出自:盧米埃兄弟,《到站的列車》(Arrivée d'un train à Perrache),1896。圖/©CNC

蒂耶里.福茂,《盧米埃:光與影的故事》劇照,2016;該影像出自:盧米埃兄弟,《水澆園丁》(Arroseur et arrosé),1896。圖/©CNC

蒂耶里.福茂,《盧米埃:光與影的故事》劇照,2016;該影像出自:盧米埃兄弟,《水澆園丁》(Arroseur et arrosé),1896。圖/©CNC

在所謂的「短片」出現後,本身著眼較短時長,且能在創作上進行實驗的影像作品,縱使容易被排除在大部份觀眾感知及主流映演機制之外,而必須搭配特定創作者、影展、網路平台或是美術館展覽等名目才得有生存的空間,但也因此,這些作品除了純粹透過影像形式外,更具有串連不同脈絡、社群的行動方案,以及與其他影像多重連結、鑲嵌在不同的影音部署中的可能,而存在著複數意涵的各種潛在、但未被實踐的路徑。

若從這個角度來接續理解「短影音」,其本身鑲嵌在演算以及社群媒介的背景的特徵之一正是:總以「複數中的其一」來迎向觀者。誠如「(無論何種意義的)短片」時常必須以「合輯」的面目,或是在特定空間中複數的影音部署為觀者接收,短影音對於大多數的受眾而言,更只是眾多「由社群平台幫你決定下一支看什麼的」影片序列之一。然而這樣的對照,也突顯出兩者之間的差異:前者嘗試透過有意識的影像編纂,推進具有個體差異、在地脈絡的行進路徑(雖未必成功);後者則是透過演算法歸納、統計、預判與導引喜好進行影片推播,而在網路中被消融成無差別的「大家」。4

另一方面,「框」是論述短影音時常見的論述切入點,無疑是因為「框」意味著其直立螢幕與傳統電影的寬銀幕有著明顯的對比。同時,「框」在西方語境下也意味著「框架」,也就是使認識一件事情的方式得以可能的條件。

傳統電影理論中對於「景框」(frame)的討論,存在著「寫實主義」與「形式主義」的對立:前者強調景框內外的連續性,亦即景框的內容給予觀者投射自身在其內部的一處觀察點,並且呼應電影之外觀測世界的位置與知識系統。正因為寫實主義的景框創造出一個觀看位置,使得觀者相信框外的世界作為框內世界延伸的存在。安德烈.巴贊(André BAZIN)曾說:畫框是向心的,但銀幕(screen)是離心的,任何東西即使暫時處於景框之外,最終都有機會再次進入畫面的中心。而這就是電影的移動框架/鏡頭,與畫框、攝影這類固定框架的一個重要差別5。

相比寫實主義的景框是要創造出「無中介」的觀看,形式主義的景框則把重點放在觀者感受的建構,將整體予以拆碎,並以剪接與蒙太奇的手法重新組構出一個混合著不同視點的整體感,以此創造景框內外的張力與差異。例如在艾森斯坦(Sergei EISENSTEIN)的語境之下,這正是一種精密調度感受的「科學」,同時又呼應著革命如何對不同個體的欲望進行徵召,成為一種集體動員的手段6;無怪乎有論者會以「蒙太奇」7或是「準自動化的電影院」8來指認短影音的觀影經驗,如果說這與艾森斯坦聲稱其運用心理學上行為主義的邏輯徵召集體動員的蒙太奇有著許多相似之處,正在於社群平台透過演算法,成為一個比你還要更了解自己的外部記憶庫。

然而,相對於畫框、電影銀幕與電視螢幕的「框」總是被放置在觀看者生活世界的大背景下,而具有框內、框外的張力;「框中框」則是對於這種張力的後設反省以及解構:短影音的「框」的背景不僅是電腦/手機使用者的生活世界,還有TikTok等使用介面,甚至是以電腦桌面為大背景的其中一個「視窗」、手機眾多App的「畫面」之一。而手機/電腦裡頭的「框」與它得以發生的「桌面」9,它們之間的關係並非關乎人作為世界的觀察者,在連續性的時空當中所身處的位置,而是「使用者如何與計算機互動」的行為模式訓練,以及「無論怎麼選都會選到它要你選的」路徑預判。大數據記錄下我們未曾意識到的行蹤與選擇、評論、購買等行動,並與幾百萬人的行為模式相衡量,進而被識別、被分類、被描述、被解釋。我們的期待及下一步的舉動被計算而得到相對應的反饋,自我即是在量化與反饋的過程中形塑出來。在這裡頭,給予觀者觀看內容的選擇權,就不再是能動的賦權,而意味著行為模式的訓練。

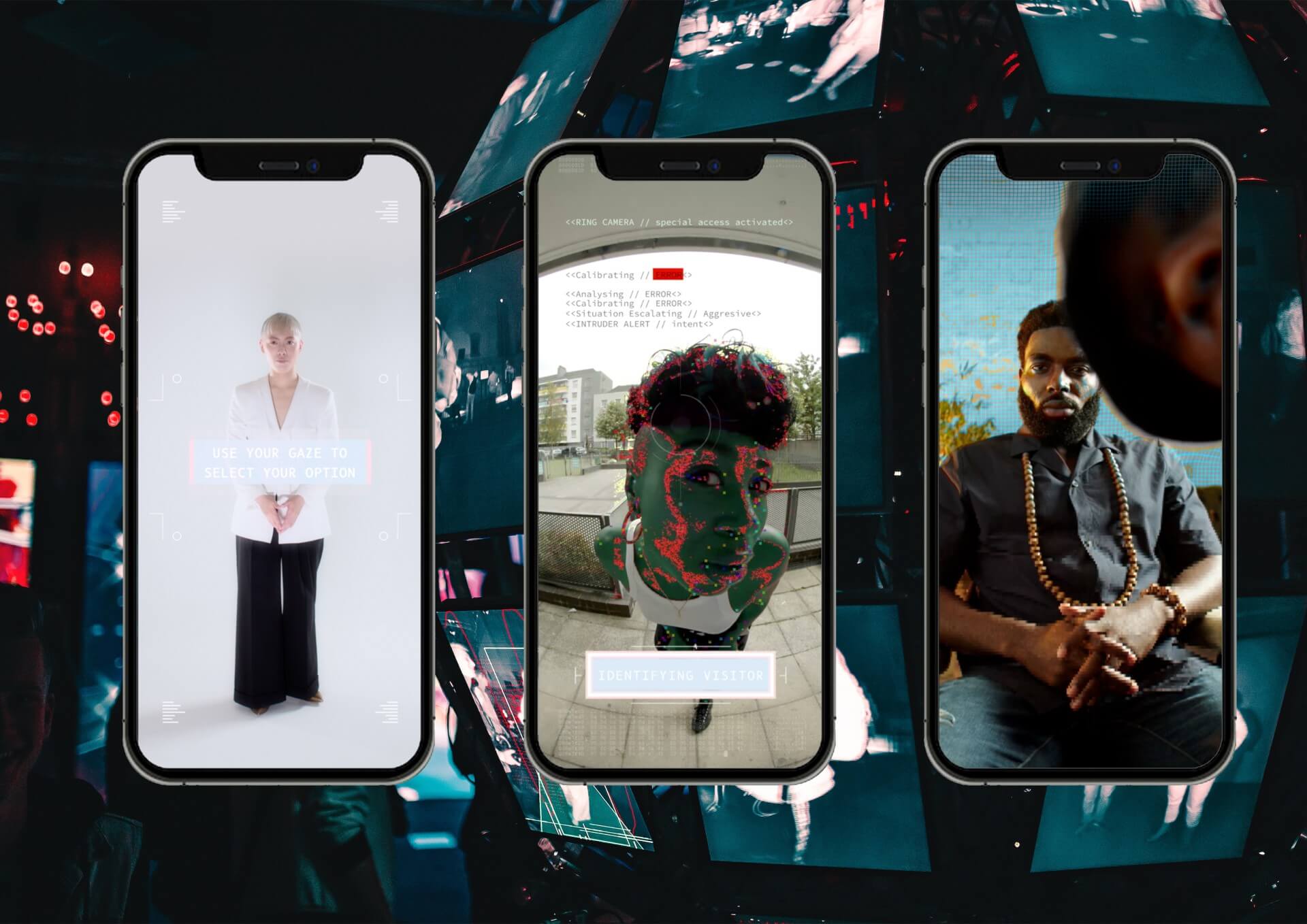

凱倫.帕默爾,《未來大國民》劇照,2023,擴增實境,彩色,25分鐘。圖/高雄電影節提供

凱倫.帕默爾,《未來大國民》劇照,2023,擴增實境,彩色,25分鐘。圖/高雄電影節提供

以去年高雄電影節「XR國際競賽」獲得評審特別提及的《未來大國民》(Consensus Gentium,Karen PALMER,2023)為例,這部作品正是以擴增實境的形式來觸及數據監控下人與手機螢幕(以及螢幕中的螢幕)的關係。故事全程在創作者設計的App中進行,不只作為敘事推進的載體,更反身性地揭露故事所描述的現實的構成條件:一個管理你所有個人資訊及權益,同時又有監控意味的App。如同桌面電影(desktop movie)般,情節會由不同視窗的穿插所推動,使用App、傳訊息、視訊電話等。在這個過程中,你的反應以及選擇都會決定最後被App判定成良民還是暴民,以及能否享有服從管理所帶來的一切權益。途中,視訊還會受到網路駭客的干擾,並邀請觀眾加入暴民的行列。種種操作都揭露出鑲嵌在網路、裝置與App的影像/視窗/畫面的「框架」,早已不是畫布、運鏡與剪接,而是運算與網路。

除了觀眾以目光的移動進行有意識的選擇,該作更藉由觀眾無法事先得知的視線追蹤技術,來判定其專注度。也就是說,對觀者行為模式的捕獲與預判,早超越在個人有意識的選擇之上,視線追蹤不再只是作品成立的技術條件,而是針對觀者感知內容得以可能的後台機制進行反身性的揭露。作為擴增實境的作品,《未來大國民》是對傳統「景框」意義的全面改寫:景框已經不再生產出一個世界(向心)、或是世界的一部份(離心)10,而是通往多個世界的通道。每個世界都呈現出一個獨立運作的演算系統的視覺介面,代表著不同的互動方式。這些不同介面、視窗或畫面的共在,也反映出當代人必得同時執行不同角色任務的注意力經濟。

在2022年坎城影展破天荒地為短影音新設競賽單元時,平行出現的則是同一年影展以《楚門的世界》(The Truman Show,Peter WEIR,1998)作為官方主視覺。這意味的是,短影音的納入乍看之下是一種擴展電影版圖的現實策略,根本上卻也不得不承認短影音如何推動特定影像存有論的大行其道。列文(Thomas Y. LEVIN)就指出,影像從類比進入數位時代的認識論的符號基礎,從相片轉向監控語法,從相片所代表的影像與真實世界之間的「索引性」(index),轉變為預設「即時/實況」(real time)為真實的監控語法。事實上,九〇年代的美國電影已逐漸出現這類作品,而列文的論述正是以《楚門的世界》一片為例11,論及監控的機具與影像不再成為鏡頭中可被辨識出的區隔對象,攝影機本身就是監控。被攝者之所以無法找出監視的發動地點,不只是因為監控本身已經融合在我們的行動裝置中進行數位追蹤,更是因為這種監控成為了我們看待自己的一種前提條件。由今日的我們回望,世界作為一個大型實境秀的荒唐設定,其實更接近當代人的感知模式:時刻都要將自身的行動,以影像的方式(限時動態、視訊電話、直播),主動暴露給社群媒體上的「觀眾」們12。

電影銀幕與短影音直立螢幕的另一個不同之處,即在於社群媒體裡頭的後者,更多時候設計的是自我形象的塑造。無論是TikTok、Instagram等平台,短影音皆被鑲嵌在用戶塑造自身理想形象及生活的個人檔案之中,其中畫面的內容多是性感的肢體表現、絢麗的服飾、異國情調的風景與美食,更重要的是用戶本身的入鏡。這些平台本身產銷一體的功能,讓用戶能夠輕易上手影片的製作與推播,並用演算法掌握喜好,快速凝聚出一個爭相模仿的潮流,讓使用者的生活成為一個被欲望、被觀看的舞台。

所以,相比起在坎城影展裡頭出現的各種更靠近傳統意義、為敘事服務的「短片」、「短影音」,那些真正在TikTok、Instagem上擁有數百萬粉絲的創作者,例如Khaby Lame(他亦是首屆「TikTok短影音競賽」的評審之一)或Mr. Nouar,他們的影片邏輯所呈現出的,其實是自身身處於奇觀世界下的荒唐感。以後者為例,影像發生的地點遍及各種生活場景:火車、飛機、時裝秀、廚房,影片的公式必定是以創作者驚恐的臉部特寫鏡頭開始,輔以短影音常見的快速剪輯,交互呈現一個又一個視覺奇觀以其臉部反應,以此突顯兩者之間的張力、營造出荒謬之感。相較於寬銀幕更能呈現出場景以及人物在場景中的動態發展,直立螢幕本身較難構築景深,特別是當焦距由拍攝設備自動計算時。搭配上快速剪輯給予觀者一次又一次的感官衝擊,視覺內容可以說在尚未被辨識與認知前,就已經先在前語意的感受中作用,企求的就是調動觀者最不假思索的反應。而直立螢幕本身的形式特徵被賦予各式濾鏡,亦利於使用者以頭像為焦點的構圖,以此建立滿足特定觀看欲望的自我形象。

可以說,我們在即時追蹤的社群技術下,宛如暴露於一場大型實境秀的凝視。整體社會的精神狀態,或許沒有一次這麼接近精神分析所謂的「主體暴露於凝視下的焦慮」,同時也在其中遂行「給我看」、「我也要看」的觀看欲望。精神分析對於凝視的分析,本是對於當時以「觀看」等於「視覺內容物」的反動,但在當代,這則成為我們身處的現實。

面對這種「準自動化電影院」或是「多視窗」所產生的眩暈,或許讓我們尚有一絲喘息空間的,是重新賦予一種有意識的影像編織。若說當前我們的感性,不再關乎影像與現實之間索引性的關聯及變造,而是影像與影像之間如何串連出一套被編排好的欲望路線,亦即早已被一種自動化的影像序列給形塑;那麼,其中的可能性就存在於異質影像之間的編排,後設地拉開一個距離,讓我們意識到影像風格如何分別整頓不同欲望的距離,以及異質影像的碰撞如何脫離演算法所形塑的樣板路徑而帶來新的感性可能。

以《虎紋少女》(Tiger Stripes,Amanda Nell EU,2023)為例,這部電影講述的是一位馬來女孩,身體隨著性啟蒙開始產生異樣的變化,最後化身成為半人半神的怪獸。全片時常在敘事中穿插直立鏡頭,以表現出角色正在使用Instagram直播,記錄著女孩被「驅魔」的過程。該作巧妙地運用肉體恐怖(body horror)類型傳統時常觸及的身體焦慮,並將其放置在穆斯林文化的脈絡下,表現出性壓抑伴隨而來的自我賤斥。

余修善,《虎紋少女》劇照,2023。圖/捷傑電影提供

余修善,《虎紋少女》劇照,2023。圖/捷傑電影提供

余修善,《虎紋少女》劇照,2023。圖/捷傑電影提供

余修善,《虎紋少女》劇照,2023。圖/捷傑電影提供

相較於整部電影大部份的畫面藉由如同濾鏡般、近乎刻意的特效,表現少女的變形過程,直立鏡頭的段落徵引各種更有「真實感」的電影語法,例如刻意晃動的鏡頭,或是具有即時監控意味的直播畫面,暗示驅魔只是一場作秀,變形未曾發生。然而,其「真實感」並非僅作為真相揭露,在最後一顆意味著TikTok視角的直立鏡頭中,女孩並無真的化身為猛獸,而是在身上畫上紋路、在鏡頭前舞動身姿,展現出青少女的性張力與青春活力。初經的身體在迎向那些視經血為不潔的視線而產生身體焦慮後,將其轉化為對馬來西亞民間傳說「虎人」的認同,「少女成虎」即不再只是焦慮與自我賤斥,而是更積極地成為自己。

直立鏡頭作為現代技術之於東南亞,其實首先意味著外部觀點。在外部觀點下,這些具在地脈絡的信仰似乎只能夠被祛魅,如同直立鏡頭所鑲嵌的社群平台透過即時演算,不斷加強使用者迎向集體觀看欲望的自我形象。但在《虎紋少女》中,少女在TikTok鏡頭下的舞動,卻釋放出女性身體在民間泛靈信仰下的神性力量,可以說是反向利用社群媒介對於我們的欲望徵召,釋放在地脈絡被壓抑的情慾,成為自我賦權的手段,並有著在當代匯集、編纂在地民間傳說,以重新寫史的能量;同時也透過社群媒體之於「影像/框」的徵引,揭露出其背後的社會、文化、生產條件,以及反映其技術特點的影像美學,並提示:當網路平台以及即時演算跨越國界對我們的感性進行調控時,它如何可能於不同在地處境中被重新表意,生產出新的美學潛能。

余修善,《虎紋少女》劇照,2023。圖/捷傑電影提供

余修善,《虎紋少女》劇照,2023。圖/捷傑電影提供

責任編輯:童詠瑋