今日的博物館展示,隨著觀眾接受視覺、影像訊息習慣的改變,也改變了展示設計上的操作方法與經驗,從倉庫型的萬博展,逐漸走向如1990年代博物館設計盛行的實物造景,並循科技技術的應用,多了幾台投影機、大型電視牆,甚至是多媒體互動裝置。我們的歷史從文物分類展示,走向多元、美學先行的思考。至此,冰冷的文字、檔案與歷史故事猶如電影情節一般「活」了過來。

乘著一艘航向陸地的船,帆還未收齊,甲板底下的偷渡客阿興兩三人,已經按捺不住多日以來沒水洗澡的日子,小心翼翼掀開囤貨的倉門,滿臉狐疑好奇的東張西望。就像一批批離鄉橫跨黑水溝的非法渡臺者,面對接下來嶄新的生活感到既害怕又期待。「幾天沒洗澡不算什麼,像我們待在博物館,頂多半年才洗一次澡咧!」顯然阿興的舉動,讓站在展場另一邊的西班牙傳教士感到不耐煩。

「唐山過臺灣」擬真場景中,躲在甲板底下的偷渡客鄭阿興,和一批批背井離鄉的閩粵居民一樣,從潮州府汕頭出海橫渡黑水溝。圖/太認真攝影

「唐山過臺灣」擬真場景中,躲在甲板底下的偷渡客鄭阿興,和一批批背井離鄉的閩粵居民一樣,從潮州府汕頭出海橫渡黑水溝。圖/太認真攝影

臺史博常設展「斯土斯民――臺灣的故事」,陳設1,255坪蔚為壯觀的實物造景,從廟宇神龕到日式洋房,商船鐵馬到大王椰子樹,依年代序展示了臺灣土地與人民的生活風貌。圖/太認真攝影

臺史博常設展「斯土斯民――臺灣的故事」,陳設1,255坪蔚為壯觀的實物造景,從廟宇神龕到日式洋房,商船鐵馬到大王椰子樹,依年代序展示了臺灣土地與人民的生活風貌。圖/太認真攝影

思緒還停留在眼前這對常設展裡裝扮年代相異的兩個假人身上,一個不注意,夜宿博物館之旅的導覽隊伍早已走到下一個故事線,導覽員正指著遠方的擬真展品與人造植物,讓民眾猜猜看,誰清潔起來最麻煩。

在這片挑高數尺、陳設了超過千坪蔚為壯觀的常設展品中,坐落一棟棟的歷史建物模型,從廟宇神龕到日式洋房,商船鐵馬到大王椰子樹,依年代序展示了臺灣土地與人民的生活風貌。作為物質性的存在,這些物件難免伴隨著日積月累的落灰,以及參觀人潮夾帶進出館廳的口沫、熱氣、泥沙。凡是有人出沒的地方,就會有髒污。這些由 FRP(玻璃纖維強化塑膠)組成的「居民」,出現在博物館常設展區裡各個角落,他們有的是穿著部落服飾的耆老、長袍馬褂的商人、額間盤著辮子的偷渡客、頂著日本警察帽的大人、抱著六法全書的女律師,還有藝陣隊伍裡的漢人。他們身上所承載著的是臺灣這塊土地的記憶,也可以說這種細膩的文化考究與歷史場景再現,是某種對集體記憶與身分認同的展示,人們在具象符號中指認歷史裡的自我。

博物館展示透過擬真類型展品/複製品所搭建的歷史劇場,免去了文物真品長時間暴露在投射燈光照射下瀕臨瓦解的宿命,以減緩它們衰敗的速度。如要看見真跡,在國立臺灣歷史博物館(簡稱臺史博)年年推陳出新的特展中,才是主要展示真品原件的地方。他們根據館內不同的工作性質與用途,讓複製品與真品成為展示教育與典藏研究的夥伴關係。

一方面,擬真展示的策略,讓觀眾宛如置身歷史情境之中,就像越來越多的童話故事不再只是以魔法、巨人那些奇幻的虛構事物,來創造豐富情感變化的場域,而是更強調於非虛構的故事情節,展現真實世界運作的邏輯。但另一方面,也正因為博物館的擬真展示在各種層面做到十分細緻而嚴謹的考究,力圖在展覽之前找到最大的真實性,如此具象的歷史場景還原,是後設結果下記憶的「回返」,陌異化的全新場域,卻更加深我們與真實之間的斷裂。

看著玻璃窗外夜幕低垂,跟著前進的隊伍,我們推開厚重的防火門再繼續往下走,來到一個更隱密的地方,那是相對24小時全年空調放送的展廳而言,既悶熱而無風,各種管線轟隆作響,猶如真空隔離、毫無人跡的奇異地帶――文物撤佈展的必經通道。

集結眾人過去的集體記憶,以共識決建構彼此所認知的歷史,或許這是大部分人對一座歷史博物館的期待。然而,期待博物館所典藏的文物能歷久彌新、永流傳,就如期待冰箱裡過期的鮮奶還能像現擠的一樣,實在過分浪漫了些。

這套特殊的建檔手勢――文物典藏,根據最新的科學知識,比照國外博物館的規制所打造,以歷史分期、材質取向,嚴謹遵循文物保存所需關照的各種物理化學參數細節,對「我們的歷史」進行高規格的建檔與維護,同時也顯示了人們看待歷史的態度、各種期待與想像,想像它們將在未來的某一個時刻,能再次成為「有用的」東西,例如:在博物館展示場域中重啟它們的生命敘事,又或者,把期待放在更遠的未來。

然而,現實的情況卻是,縱使人們再怎麼努力建造如銅牆鐵壁般的堡壘,博物館典藏庫房形同一道設下種種防線的冰箱,來延長文物的壽命,讓物質以極緩慢的速度劣化、降解,但終將不敵時間的摧殘,走向衰亡。

臺史博「博物館夜宿 × 實境解謎」揭開文物撤佈展通道的神祕面紗,進入挑高的庫房大門之前,這裡是文物靜置、等候的轉運空間。圖/太認真攝影

臺史博「博物館夜宿 × 實境解謎」揭開文物撤佈展通道的神祕面紗,進入挑高的庫房大門之前,這裡是文物靜置、等候的轉運空間。圖/太認真攝影

談到臺史博的典藏,他們收集許多來自常民生活的文物,對於一個終年恆濕恆溫、灰色挑高如地窖般的倉儲,可說是琳瑯滿目,好不熱鬧。文物統一被整齊地收置在鍍鋅鐵板層架上,無論是從鐵皮所打造的兒童玩具轎車,到戒嚴時期寫著禮義廉恥標語的博弈拼裝三輪鐵馬,還是城市地圖到愛國獎券、選舉公仔到廟宇神像,甚至是在純白色緩衝材料半遮掩的隙縫,不經意露著虎爺一抹可愛的咧齒微笑。在某種斷裂情境的解讀下,嚴謹的文物庫房使我們莫名心生一陣逗趣,但同時思緒也在檔案的集合式住宅裡,掉入另一個矛盾。

與考古挖掘出土的史前石錛、玉玦相比,顯然這裡的老物件(文物)還尚可稱作「年輕」,有的藏品說是你老家五斗櫃上,有著泛黃污漬、橡膠劣化的搞笑小物,一點也不會令人感到意外。相對在一個大的時間(歷史)概念裡,這些來自常民生活的藏品,如同多個小的時間概念所堆疊出眾人的記憶。當博物館所建檔的文物年份越加接近當下現實世界的生活時序,我們越能深刻感受到,物件隨時間「演化」與「淘汰」的加速度,就像我們這一代人還沒真正離去,但同時代裡再也派不上用場的「物件」就這麼走入歷史,成為博物館庫房裡作古的「文物」,歷史上沒有任何一個時期的檔案能像今日如此親近逼人卻斷裂疏離。

由水泥高牆打造卻充滿懷舊情感的博物館,利用擬真展示/複製品創造非虛構敘事的語境,重現歷史場景,召喚物證背後的特定時空與文化場域;同時,館內的建檔機制卻又將文物與現實世界,進行了層層隔離與清潔,將常民文化生活中的物件自原所屬場域中剝離,如「封印」般收復進孤獨的歷史冰箱。

在進入館藏新秩序之前的這個過渡空間,有太多值得追問的課題,也引起了我們高度的興趣。這是一段「物件」成為「文物」的過程,比起挖掘某一特定歷史文獻中的敘事線,我們更在意文物進入歷史記憶倉儲的程序,這個觀察也為我們在創作發展上找到新的立基點,測量這套建檔手勢背後的力道。

有一種檔案,是作為「人」最後留在世上「此曾在」的物證――墓碑,檔案的內容通常包含如墓碑主人的籍貫、生卒年代、立碑後裔等資訊,供後人憑弔。研究墓碑或墓地演變的考古活動,讓人們可循跡推斷,在特定的時空背景底下,來到這裡的先民人口、城市聚落等社會發展,從體質人類學到物質研究,古墓保存許多連接了土地之上與土地之下的故事,那是關乎過去、歷史和祖先的記憶。

臺史博的研究從典藏庫房裡的競選公仔到神祇雕像不算稀奇,他們也研究一些雖未能通過文典評估(或因其他因素而遺漏在典藏名單之外)但實富「文物內涵」的歷史物件。凡舉現今存藏在臺南市法華寺的「閑散石虎之墓」石碑來說,因後世文學想像與詮釋發展的獨特性,也起到對歷史敘事的一絲作用,並吸引了臺史博研究員1的目光。在花崗岩所雕鑿的這座墓碑上,刻著古樸儒雅的手書字體,淺淺淡淡,卻依稀還可辨認出六個大字「閑散石虎之墓」。然其餘更多關於墓碑主人的身分,碑文上一字也沒提。原本這是一座在府城南郊古魁斗山墓地一帶,名不見經傳的古墓碑,自清代光緒年間(1875-1908)被發現起,這座墓碑便為文人學者所關注,直到今日一直是寺院內重要的史蹟景點之一。在臺史博研究員的仔細爬梳下,循著淸末近現代初的臺南文人許南英的眼光,以及在那之後許多文人雅士造訪此墓憑弔所寫下的詩詞詠嘆中,瞥見臺灣歷史的某個片刻。其中有一部分學說認為,墓主石虎似乎是明鄭時期的人,這因此大大添增了此墓碑的名望與價值。甚至敘事越發清晰,從原本無主孤墳的石虎墓碑,竟也能在眾人的文學造詣接力創作下,建構出如真有其人的故事,在《臺灣南部碑文集成》2中所收錄的碑碣拓本釋文這麼載道:

位在臺南安南區的臺史博腹地被「臺灣歷史公園」綠蔭湖水自然景觀所環繞。圖/國立臺灣歷史博物館提供

位在臺南安南區的臺史博腹地被「臺灣歷史公園」綠蔭湖水自然景觀所環繞。圖/國立臺灣歷史博物館提供

在許南英之後,年年皆有前往法華寺參訪憑弔的文人雅士,光是出自連橫筆下對「閑散石虎之墓」的記載與立論就多達八篇,有趣的是,這其中的敘事視角,從他個人觀點出發的推斷、兼容文學性創作的祭文,再到非文學性的歷史著述,語氣自「石虎不知何許人」的疑問句轉向「其人為明鄭時期之人,其墓亦為明鄭時期之墓」的肯定句之後,幾乎認定了石虎墓碑的年代。隨後來到法華寺的石虎墓碑前抒發、想像的這些文學文獻,也折射出當時身處動盪年代下,尚存臺灣人心中對某特定朝代/歷史文人理想典型的敬慕與崇仰。縱使缺乏史實依據,但石虎墓主的身分未詳,顯然並沒有對他們的文學創作造成太大的困擾,反而正因那懸置未解的謎,引發眾人所書寫的石虎更充滿多元而具風格的人格形象,在文學世界裡活了過來。

因欠缺客觀史料證據,石虎墓碑未能以「文物」之姿收入博物館典藏庫房,然對其記述的文獻與造訪的文人學者數量卻不在話下,而介於「物件」與「文物」之間的辯證,也使人更清楚意識到「歷史生成」的要素,史實是什麼已不再是考究的重點,而是人們看待事物背後所反映出時空背景與輿論價值的意義,它顯示了由眾人所創造具多樣性的歷史敘事,因著古墓檔案而建構起的集體/主體意識,是股嘗試獨立摸索土地過去記憶的能動性。

「集體」,可以是一個國家、一個族群或社會,過去人們以為「集體」是伴隨著「記憶」的,但我們卻忘了建構記憶需要像文字、圖像、儀式、場所這些足以成為「檔案」的「媒介」。無論是一個城市中的博物館還是一座法華寺,建築場域提供了一個中介,重現或再製出特定集體群眾的生活模式,甚至是人們集體想像的共同體,而記憶則是在這過程中逐漸被生成的團塊。歷史中沒有虛構,但不表示一切真實,在非虛構敘事的場域中,縱使是像博物館那樣嚴謹儲存記憶的地方,也會隨歷史發展而不斷變化,去容納新的敘事型態。

在真實世界的法華寺,是位在現今國立臺南大學旁,一座在明鄭時期建成的寺院,寺院的前身「夢蝶園」,是明朝末年隨鄭經來臺的逸士李茂春的居所,他不求官祿名份,一心修身養息。而明鄭要臣陳永華取自莊周夢蝶的典故,為同是流寓臺灣知友的寓所命名為「夢蝶園」。

「莊周夢蝶」是莊子所提出的哲學論點之一(可能還包含其他更多論點),在莊子那裡,他認為人不可能清晰明確區分真實和虛幻,所以當一個人認為事物存在「真實」與「虛幻」之間的差別時,已經存在了關於物化的問題。他思考的是「人如何認識真實」,倘若這場夢足夠真實,人其實是無法明確意識到自己在做夢。換句話說,如果我們相信人是有意識的去感知世界,所以現實世界的種種都是間接被感知,這意味著這個外部世界很有可能是真實,也或許是虛構。亦如人們思考自身的歷史,在檔案世界裡,博物館極盡可能摒除那些「懸置無解」或「例外狀況」,因此檔案如此令人深信不疑。然而,在前述的論點下,如果就連現實世界都是間接被感知的一部分,檔案所召喚失憶的部分,似乎更像極了讓人彷如遊走在潛意識邊緣那樣,如果不能辨識自己身處夢境之中,而把所處的夢境當成了真實世界,那麼我們所在夢境的一生,也只不過是上一層夢的「夢中夢」而已。或許這也解釋了過去那些文人雅士何以如此鍾愛酬詠石虎墓碑,並在他們的文學創作上有了這麼大的啟發,它反映出臺灣經歷不同政權、顛沛在不同立場的國族情境底下,亦如一場虛虛實實的夢。

至於石虎墓碑,除了在文學世界裡的物證考察,同時也因出於特定的地點,歷經不同時代的轉變下,形同更具說服力的場域。在臺史博研究員的調查中,他認為連橫是依據石虎墓與法華寺的地緣關係,而判定石虎與李茂春兩者是有所關聯,對連橫而言,石虎便是在這樣特定歷史時代與地理位置下,成為他文筆中令自己景仰的「隱士」。

石虎墓碑現存於城市中的地點並不是原來的墓址,從文獻考證中說明它原本是位在寺院以北,與法華寺相去不遠的地方,而這一帶――魁斗山墓區範圍,發現最早的墓碑建於1624年,也就是說,最晚自17世紀開始,這裡已是來臺漢人移民選擇墓葬之地。而近年來,文資維護者與開發建案衝突吵得沸沸揚揚的「南山公墓」,就是古魁斗山墓區的其中一部份,也是臺灣現存最古老的公共墓園(當然這僅只是自日治時期市區改正計畫項下所遺留的區塊)。

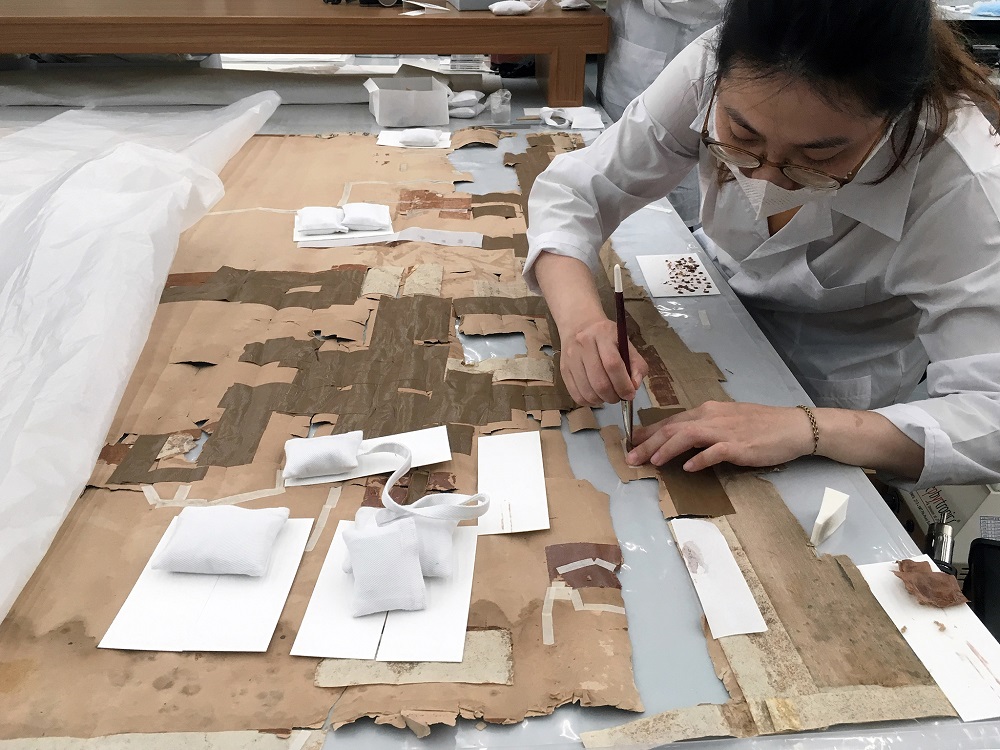

臺史博修復研究室,進行紙質文物的髒污與異材質移除作業。圖/太認真攝影

臺史博修復研究室,進行紙質文物的髒污與異材質移除作業。圖/太認真攝影

「太認真」在臺史博駐館調研的工作期間,參訪其典藏庫房。圖/太認真攝影

「太認真」在臺史博駐館調研的工作期間,參訪其典藏庫房。圖/太認真攝影

而根據連橫的說法,在石虎墓碑移墓之前,是位在「臺南師範附屬學校」,也就是今日國立臺南大學附設實驗國民小學場址,該校前身是「臺南第一公學校」,在當時,因新建校舍工程而由臺南廳辦理遷墓時,被列為無主孤墳之一的石虎之墓即將面臨移除,在連橫趕緊提出申請之下,才轉為移墓到法華寺內存藏。前後幾經不同時期,這一區域的用地劃分也隨城市發展轉變,從墓地到校舍、寺院,直到近日,逝者的土地依然徘徊在學術與文資的邊陲,逐政府開發等種種不可逆的破壞,強力漂白城市中如髒污的公墓遺址,那些在臺灣沒有人想碰的墓仔埔、鬼之類的穢氣之地,對歷史學者來說,可都是臺灣一個個的祖先。

這天,實地觀摩臺史博修復師的工作,我們靜靜地坐在一旁觀望,他們正在面對一大張年代久遠的城市地圖,上面密密麻麻測繪著各種訊息。難纏的黏膠是紙質文物修復常見卻十分麻煩的侵害物,帶有酸性的殘膠會加速侵蝕紙質與其表面的彩繪層或印墨。我們好奇,卸除下來的膠帶,最後會去到哪裡?它們是否有可能也能成為具有保存價值的文物?

從踩進典藏庫大門,地板上的黏地墊卸下我們一腳的塵垢毛屑,便深刻意識到,走進這座歷史冰箱的同時,也得除淨我們身上所有的髒污,包含口鼻、耳根、心境。從物件靜置在庫房大門前的碼頭區,轉變成為「文物」的程序隨即啟動,有別於石虎墓碑在文學詮釋的神聖化過程,其他的文物也得經得起面對在髒污移除之前,將與現世一分為二的離別。

因此,在這次「城市震盪」展中「污痕」子題下委託製作的《入神》,從白噪音的游離中,依稀可以辨識語音中所陳述的11個清潔注釋,如耳語細數著每個步驟,同時疊合了這次進行駐館調研所發現的兩個場域(人與非人)不同的想像與理解尺度。內容對應著空間裝置所預設的物質條件,折射出一個不單只是視覺感知的場域,透過光線、空氣與時間,召喚對日常的清潔記憶,凸顯人們對於保存自己歷史的重視與弔詭。隨著駐館調研工作的展開,對臺史博過去以來耕耘的展覽與典藏文物方向,得到更近一步的了解。「歷史敘事」是循著「物」而連動,猶如根莖一般被串起的「人」與「網絡」所建構的,講求的是忠於物證原所屬的常民文化場域,物證以類自傳式的方法,使講述臺灣史有了更強化個體為能動性的發展,試圖在大敘事底下拉出幾條陌異小徑,娓娓道出作為臺灣人的生活與故事。

「太認真」關注博物館作為保存歷史檔案的角色,並受到「神像」的典藏物在入庫的過程,除了科學化的程序,還須透過宗教的「退神」儀式所啟發,在「城市震盪」展中創作與展出的作品《入神》。圖/太認真提供、Joseph Ho攝影

「太認真」關注博物館作為保存歷史檔案的角色,並受到「神像」的典藏物在入庫的過程,除了科學化的程序,還須透過宗教的「退神」儀式所啟發,在「城市震盪」展中創作與展出的作品《入神》。圖/太認真提供、Joseph Ho攝影

無論是地圖上的膠帶或是我們看待自己的歷史、如何解讀這塊土地上來來去去的人,社會主流價值給與疾病、外來者、失能的空間所貼上的標籤,還需要更強大的力道進行移除,而移除標籤之後的殘膠才是我們應該正視的問題。

從人到墓碑,再從墓碑回到人,我們看待歷史的方式改變了,也改變了我們看待自己的眼光。臺史博,一座有著光電牆上寫著歷史,從安南工業區的臨時庫房,走到今日萬化多樣檔案型態的歷史花園。我們的歷史被包覆在自己所圈固的壁壘中捍衛,它是我們健忘身世的解藥,但這個斷絕與真實世界脈絡相連的,卻也是我們所相信的過去。