《Radiw no O’rip那個用歌說故事的人》一書以Calaw Mayaw(林信來)教授和金鐘獎教育文化主持人Ado Kaliting Pacidal(阿洛.卡力亭.巴奇辣)這對父女的對話為主軸,由研究者藍雨楨負責撰述。

《Radiw no O’rip那個用歌說故事的人》一書以Calaw Mayaw(林信來)教授和金鐘獎教育文化主持人Ado Kaliting Pacidal(阿洛.卡力亭.巴奇辣)這對父女的對話為主軸,由研究者藍雨楨負責撰述。

2021年11月,以Calaw Mayaw(林信來)教授和金鐘獎教育文化主持人Ado Kaliting Pacidal(阿洛.卡力亭.巴奇辣;簡稱「阿洛」)這對父女的對話為主軸的《Radiw no O’rip那個用歌說故事的人》一書出版,並在隔年10月獲得「2022臺灣文學獎」金典獎入圍肯定。這本由研究者藍雨楨負責撰述的書,是少見以阿美族(Pangcah)為主體的歌謠史書寫 1,而書中的靈魂人物正是花蓮高寮部落的Calaw Mayaw,他不但曾參與許常惠、史惟亮1967年的民歌採集運動,也是當時少數載明原住民身分的參與者,在那之後投入原住民的歌謠調查、研究工作。1982年,Calaw Mayaw出版《Banzah A Ladiu阿美族民謠謠詞研究》一書,將千首古調彙整成二百多首阿美族歌謠採譜與翻譯,也是戰後原住民歌謠研究的先驅之作。可惜的是,在《Radiw no O’rip那個用歌說故事的人》出版後沒多久,2022年5月31日他便以86歲高齡過世。2

假如你讀過《Radiw no O’rip那個用歌說故事的人》這本書,就會發現阿洛幾乎從頭到尾都不厭其煩地藉著和父親的對話,提到「radiw」(歌謠)這個反覆出現的基本命題。比方說,什麼是radiw?radiw跟漢人所說的「音樂」有何不同,又或者該如何通過「唱歌」去理解阿美族文化?畢竟radiw與漢人所知的音樂脈絡是如此不同,以至於無論是《Radiw no O’rip那個用歌說故事的人》或先前的其他學術論述,都提醒我們不要把自己對「音樂」的理解直接套用在阿美族以radiw為名義出發的行動上。

在這篇文章裡,我試圖以radiw與(流行)音樂的差異描述作為起手式,展開另一種當代阿美族原住民酷異樣態的書寫――關於馬太鞍部落的阿美族跨性別歌手「皓皓」,以及藝術家Posak Jodian長期以「她」為主角的拍攝計畫。當然,對一個非阿美族的人來說,這是一個困難的任務,也肯定要不斷反思自身觀看的文化位階。然而,對看過Posak為皓皓拍攝的《Misafafahiyan蛻變》、或實際上看過也認同皓皓表演的觀眾來說,認知其作為一名跨性別歌手的觀點,必也混雜了不同程度的文化衝擊或異化。故這位當代阿美族所反映的存有狀態,更是令人著迷而需要闡明的。

藝術家Posak Jodian長期以「皓皓」為主角所拍攝的作品《Misafafahiyan蛻變》於展覽現場包含一支16分鐘錄像以及三張嵌入皓皓年輕時沙龍照的拼圖輸出。圖/Posak Jodian提供,王世邦攝影

藝術家Posak Jodian長期以「皓皓」為主角所拍攝的作品《Misafafahiyan蛻變》於展覽現場包含一支16分鐘錄像以及三張嵌入皓皓年輕時沙龍照的拼圖輸出。圖/Posak Jodian提供,王世邦攝影

「皓皓」是住在馬太鞍部落裡的一名跨性別歌手,結過婚也生過小孩,在老婆過世後一直單身,且部落裡對於「她」的存在也習以為常。出生於1980年代的Posak Jodian說,她小時候常常看到皓皓在婚喪喜慶場合上的演唱。兩年前,在完成記錄馬來半島原住民(Orang Asli)的作品《Lakec: A Very Simple River》之後,Posak開始構思拍攝先前曾用鏡頭捕捉到在小吃店卡拉OK出沒的皓皓,並在和對方的訪談中,得知「她」年輕時曾以扮裝歌手的身分活躍在臺北;早年為了討生活,甚至考過1970年代官方核發的歌星證。3

在族語中,「fafahiyan」是「女人」的意思,加上前綴詞「misa」的「Misafafahiyan」變成新造字。雖然作品名為「蛻變」,實則指涉主角涉皓皓化身為女人的願望。《Misafafahiyan蛻變》首度發表於高森信男策展的「海洋與詮釋者」本事藝術展場,包含一支16分鐘錄像以及三張嵌入皓皓年輕時沙龍照的拼圖輸出。正如「Pulima藝術獎」提名人黃瀞瑩指出:「在卡拉OK伴唱帶的通俗化風格中,歌曲樂音與皓皓的日常生活空間(理髮廳與點唱歌廳)、對話、勞動、梳化、自嘲等畫面交織。曲目從『親情』、『來自異鄉的朋友』到『午夜的霓虹燈』,在族語歌曲的響起與暫歇之間,輕盈點綴了皓皓的生命自述與扮裝技藝。」更重要的是,這段生命史也是解嚴前後娛樂產業和部落外來流行文化交織的軌跡,因此該計畫可說是「描繪出一道『拼裝自我』的生存技術與性別衍異的反擊路徑」。4

Posak Jodian的作品《Misafafahiyan蛻變》首度發表於高森信男策展的「海洋與詮釋者」本事藝術展場。而在族語中,「fafahiyan」是「女人」的意思,加上前綴詞「misa」的「Misafafahiyan」變成新造字。圖/Posak Jodian提供

Posak Jodian的作品《Misafafahiyan蛻變》首度發表於高森信男策展的「海洋與詮釋者」本事藝術展場。而在族語中,「fafahiyan」是「女人」的意思,加上前綴詞「misa」的「Misafafahiyan」變成新造字。圖/Posak Jodian提供

然而,皓皓的表演並非只是單純的反串,即使卸下一身女裝,外型也已有性別轉換的痕跡,舉止撫媚。此外,「她」的情慾對象也以年輕男性為主。在Posak請皓皓在影片中選唱的卡拉OK歌單裡,諸如「來自異鄉的朋友」、「午夜的霓虹燈」等歌都呈現皓皓對於男性友人的慾望投射,並且依稀可以感覺到1980年代前後的娛樂行業場景中,那種演唱者傾訴介於「朋友」與「戀人」之間、無法直接道破的曖昧情慾流動:

如今仍單身的皓皓有一定年紀,更不曾在鏡頭前採取「現身」(coming out)的基進姿態宣稱自己的性向(儘管為了讓讀者理解,我們暫時以「跨性別」稱之),同時Posak也不想將關於性別認同的名詞塞進影片裡。然而,這也使我們在觀看時,感覺到一股與當前「性別認同政治」(politics of gender identity)格格不入的定位張力,更迫使我們反思,自己是否為了賦予皓皓某種政治正確(political correctness)的價值,而掉入「分類」的暴力框架裡。5

回到2001年12月,新加坡音樂人類學家陳詩怡(TAN Shzr-Ee)在《東台灣研究》年刊第六期上發表一篇名為〈「歌謠」不等於「音樂」:台灣東部阿美族民歌的展演與實踐〉(A ‘SONG’ is not ‘MUSIC’: Performance vs Practice of Amis Folksong in South-Eastern Taiwan)的論文。她提到阿美族所說的「音樂」和「歌謠」,分別對應到羅馬拼音的「yinyue」與「ladiw(radiw)」兩個詞(前者為漢語、後者為阿美族語),並區別阿美族對「音樂」和「歌謠」的理解――前者是從漢人文化借來而非阿美族日常的傳統觀念,偏向點綴或「美化」生活的功能。 6 如同《Radiw no O’rip那個用歌說故事的人》一書引述《Banzah A Ladiu阿美族民謠謠詞研究》的記載,指出阿美族的「音樂」認知源於日治時期西洋音樂教育的引入,因此用日語發音的「おんがく」(音楽;Onkaku)一詞指稱漢語的「音樂」。7 但無論是日語「おんがく」(音楽)或漢語「yinyue」(音樂),其實都不在阿美族原始脈絡裡,也凸顯出「radiw」一詞保留部落傳統文化的豐富面向。雖然她主要參考阿美族耆老黃貴潮(Lifok ‘Oteng;1932-2019)的文獻,後者的田野是在臺東宜灣部落而不是林信來的高寮部落,但說起radiw之於外來音樂的差異文化脈絡,兩者並無二致。

藝術家Posak Jodian長期以「皓皓」為主角所拍攝的作品《Misafafahiyan蛻變》。圖/Posak Jodian提供

藝術家Posak Jodian長期以「皓皓」為主角所拍攝的作品《Misafafahiyan蛻變》。圖/Posak Jodian提供

陳詩怡提醒讀者,使用帶有「土地上的人民(volk)」甚至民族主義起源的「民歌」一詞來談radiw並不適合。正如民族誌作者總是從觀察者出發的主觀反映,設法朝向最接近「原始」觀察對象的概念理解;所謂「觀察」只是盡可能解釋差異產生的過程,外來術語的引用是為了幫助我們「從外而內」認識那無法被翻譯的部分。陳詩怡更引用黃貴潮主張阿美族語沒有「音樂」(當然也沒有「樂器」)之說,來佐證radiw的不可譯性。8 明白文化翻譯的限制以後,或許我們才更能接受她從阿美族人口中轉述的這句話:

回到《Misafafahiyan蛻變》影像,儘管皓皓的歌單是早期傳唱於部落的流行歌,但無論樂曲形式、歌詞、演唱場合或風格,都與傳統radiw大異其趣――我們當然不能因為它們以族語填詞,便歸納到傳統範疇(何況許多radiw根本沒有實詞或歌名)。然而,《Radiw no O’rip那個用歌說故事的人》書裡也有「時代的愛情歌」或「林班歌」這些隨時代演進的分類,其中案例像是曾在玉里流行的〈我是工人歌〉,後來採錄自都蘭族人的〈板模工人〉,旋律歌詞皆相似,只是「macokacok malikelon」(上上下下)這句「從描述上山到果園工作的動作,變成了形容在鋼筋水泥的大樓結構中挑起沉重的板模」。10 那麼,曲式、歌詞或風格能作為判斷是否radiw的絕對依據?又是誰能做出這樣的判斷呢?

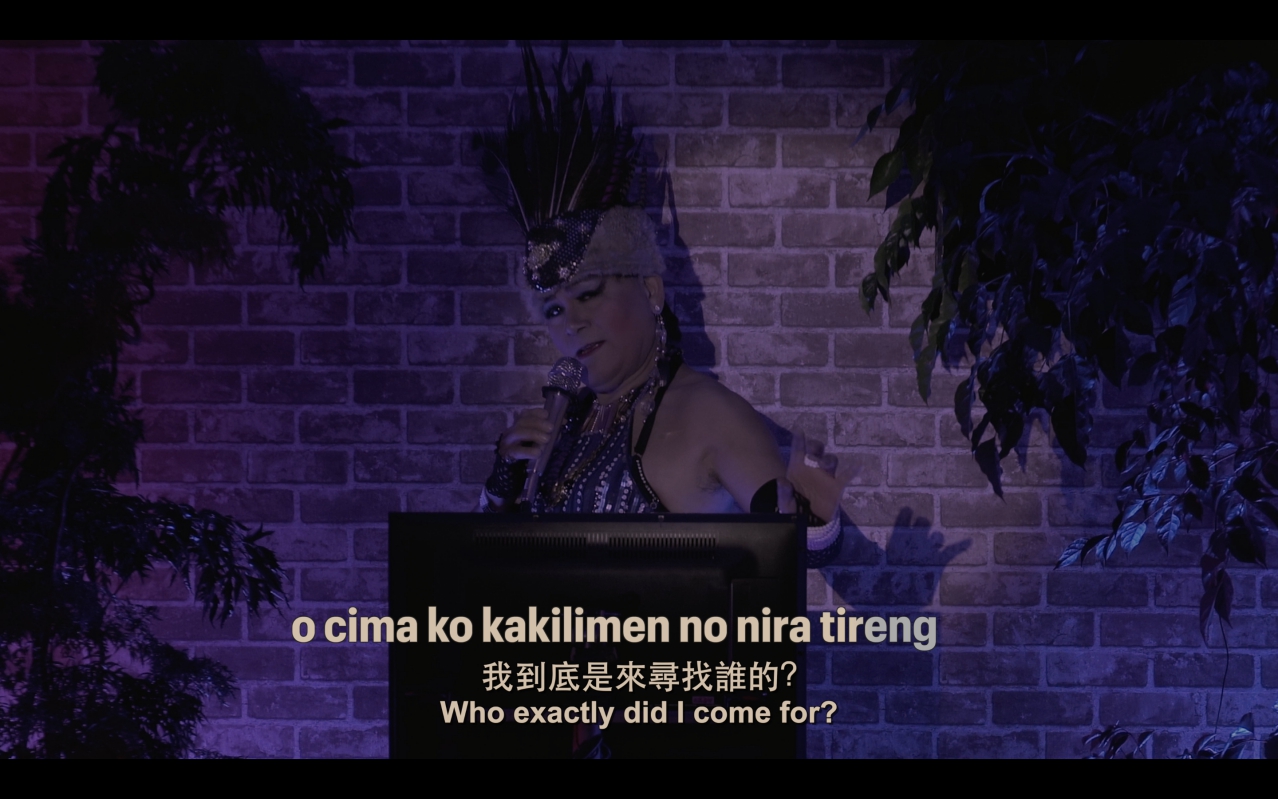

Posak Jodian的作品《Misafafahiyan蛻變》影像截圖。圖/Posak Jodian提供

Posak Jodian的作品《Misafafahiyan蛻變》影像截圖。圖/Posak Jodian提供

或許對於阿洛這一代阿美族人來說,談論radiw的真正意義,是不要忘記了如何在唱歌的行動中成為一個真正的人――就像通過radiw作為一種「說故事的行動」,成為一個說故事的人(mikimad no ladiladiw)一樣。在此,歌謠不再是需要被採集甚或「佔有」的文化財,而是與個人生活融為一體的行動媒介。就像《Radiw no O’rip那個用歌說故事的人》一書提到,傳統阿美族社會沒有「演唱者」與「觀眾」之分;人人都必須會唱,也都要透過romadiw(唱歌)來實踐個人與部落的社會關係。

但對年輕時曾在都市生活的跨性別者來說,傳統部落不一定有其容身之處。皓皓畢竟是少數特例,跨性原住民在當代創作裡的現身向來寥寥可數。2017年以排灣跨性別者為主角的電影《阿莉芙》裡,跨性別是從都市來的問題,原本並不屬於部落。但如今部落面對「她們」的衝擊,而不同教會更增添問題的複雜程度。然而,現在我們能想像一個沒有同性戀或跨性別的部落嗎?如果它們是外來的,教會難道不是嗎?對於部落「原真」的本質主義印象,難道不也是一種對原住民的物化?在教會進入部落一世紀後,這裡的性少數者要如何實踐個人與部落的關係?

回到一開始的父女合集,阿洛認同雨楨說父親用書寫替族人記下重要的事情「是一種mikimad」。11 那麼,能否借用阿洛與Posak這一代的方式重新定義mikimad?如何成為用歌說故事的人,又如何理解radiw面臨的當代挑戰?在Posak的影片裡,皓皓做為一名為自己歌唱的跨性別者,選擇用熟悉的歌曲唱出身分認同與社會關係――無論那是不是radiw――或許在這層意義上,「她」也在部落裡成為一名「用歌說故事的人」了。