在臺灣過去近半世紀的文化發展中,「原住民」時常是各種主流族群的慾望對象。這裡的「慾望」當然交纏於複雜情境(與情愫?):它的極大化牽涉著現代國家的治理工程,極小化可鑽入情感慾望的私密結構;其中還有很多謎樣情節,只能色授,不能言傳。在某種被我推至極致的酷兒視角下,我甚且開玩笑指稱近年捲土重來的獵人美學熱潮是一種新土著崇拜。但我更好奇的其實是,在現代文明系統中的男人,對前現代文化系統中的異族男人,其凝視、艷羨與追隨,究竟有沒有某種愛慾成份?如果有,那就太迷人了。總之,這種情境(情愫?)並非孤例,各種由現代文明的立場,對前現代意象的熱愛、追捧、意淫,在藝術與文學的知識生產場域中不斷異化,禽獸楚楚,百變衣冠。

若先不那麼快觸及某種後殖民語境下的權力與倫理問題,這樣的情境其實常常很吸引我。不過,在各種「慾望」的變異迷障中,男同志的慾望模式倒是直搗黃龍,極少假飾;在本地文學與藝術的發展中,「原住民男人」時常是漢人男同志的情慾對象。關於文學場域的示例,紀大偉在《同志文學史:台灣的發明》(2017)中有詳盡書寫。我在此著眼的,是關於(那些)「原住民男人」(的什麼?)到底為什麼、怎麼(被)成為「我們」的慾望對象?

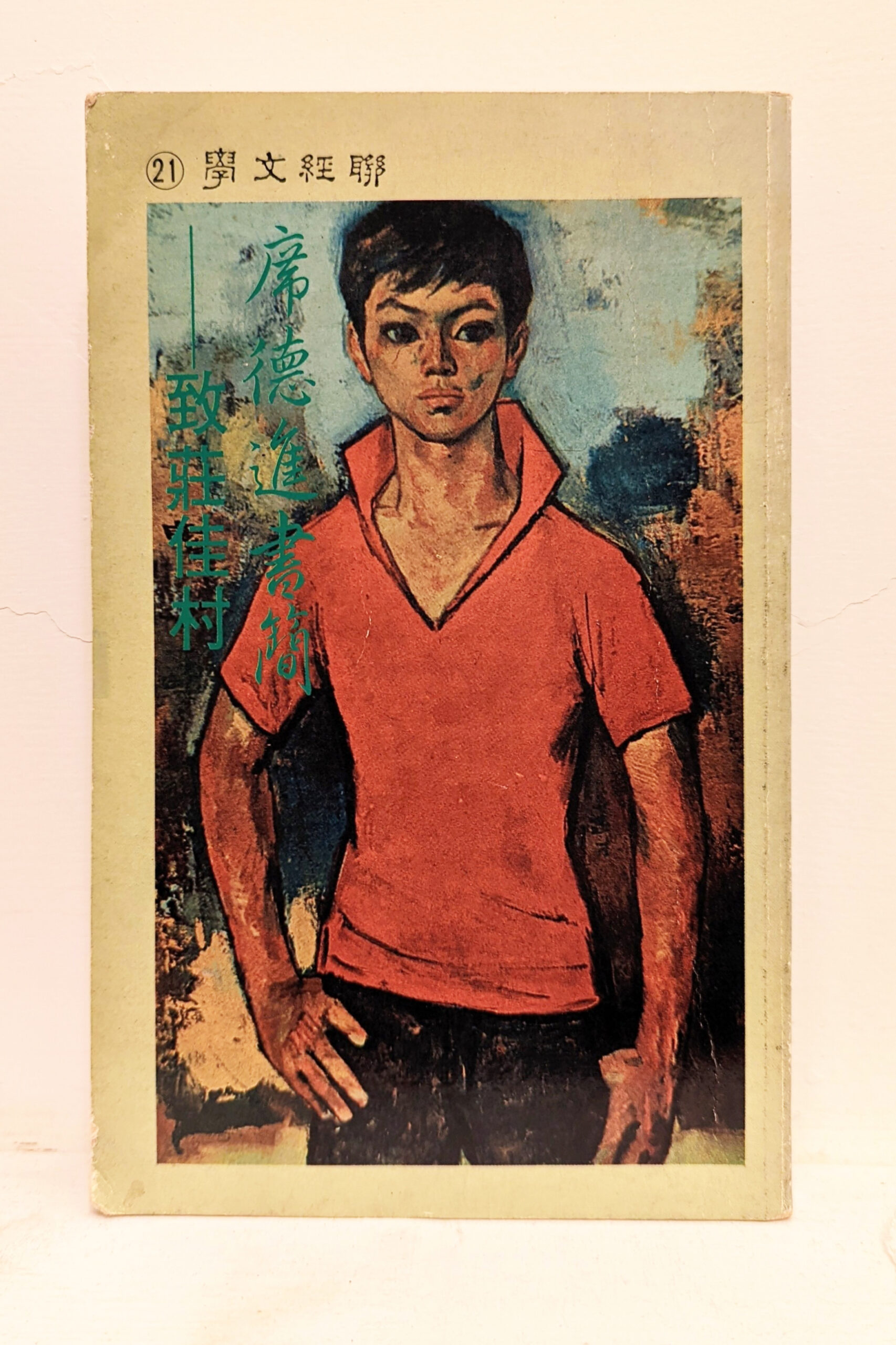

不只在過往諸如白先勇、楊風的書寫中,都已高度透過文學,創造出某種饒富同性慾望凝視的原住民男性符號;在藝術史的場域裡,這種連結原住民男性的某種「氣質」與同志慾望的關係,也早有先例。席德進曾在《席德進書簡⸺致莊佳村》(1982)中記下對《紅衣少年》的謬思原型的印象,他讚賞莊佳村是「有點野像,似高山族人」1。莊佳村到底是不是「高山族人」並非重點,重點是,這裡吸引席德進之一者,是莊佳村宛如高山族人的「野像」。

「野像」到底是什麼?事實上,如果我們把對於「野」的凝視譜系往前推進,會發現這種以現代文明立場,對前現代「野」的意象之讚賞與追求,在美學史上早其來有自。在十八世紀,法國啟蒙運動大師狄德羅(Denis DIDEROT)就曾以異國部落社會裡超乎(當時的)歐洲社會所能理解的「野蠻」文化,作為能夠破格新古典主義中某種虛假面貌的「詩意」2。當然,這裡的野蠻文化是各種意符與意象的綜合體。然而,往後的西方畫家們多次借鏡前現代場域的藝術與文化風貌,視它們為風格的引導,將這樣的獵奇視角與視覺藝術的關係再拉近了距離,開啟往後百年藝術史對於「野」的場域及其美學型態的各種凝視與收編。

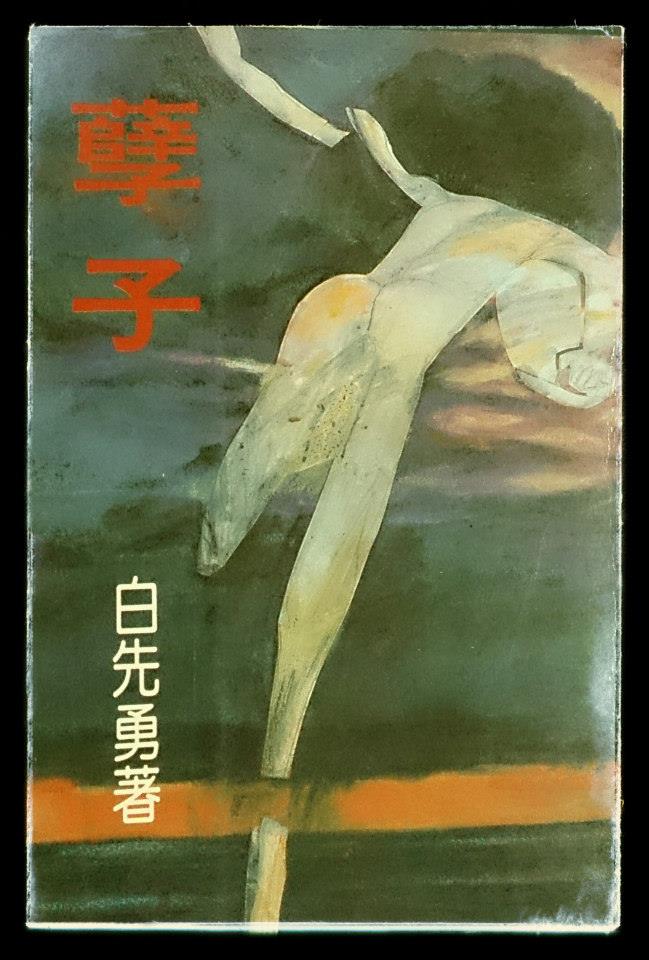

上世紀的臺灣,文學家或藝術家對於這種「野」的凝視,則透過男同志的眼光,開始有了情慾意義。在白先勇的《孽子》(1983)中對於原住民男性的描寫,便高度情慾化了「野」所徵現的視覺意涵。根據紀大偉的研究,在《孽子》中出現過兩次可能與原住民男性有關的描述:其一是「胸膛上的肌肉塊子鐵那麼硬」的原始人阿雄;另一個是讓一位「藝術大師」感覺到「這個島上的原始生命」與「颱風海嘯一般令人震懾的自然美」的鐵牛3。在這裡,文學家直接交織了兩種陽性意象,將陽剛男體與自然之美並置;「野」從對於前現代狀態、大地美學的修辭,轉與某種特定的男體範式掛勾,而開始被性化、情慾化⸺在充滿愛慾的同志之眼中。

席德進,1982,《席德進書簡⸺致莊佳村》書籍封面,聯經出版。

席德進,1982,《席德進書簡⸺致莊佳村》書籍封面,聯經出版。

白先勇,1983,《孽子》書籍封面,遠景出版。

白先勇,1983,《孽子》書籍封面,遠景出版。

此前的示例,原住民男人是一種純粹被描寫的對象。男同志透過解消原住民的歷史意義、性化原住民男人,徵現酷兒主體的慾望;在這樣的慾望結構中,酷兒是主動的,原住民男人則相反。不過,在稍後1990-2000年代,原住民主體終於也開始透過書寫,在文學場域中自我現身。彼時的原住民文學發展與解嚴後的文化思潮高度有關,並透過主要幾位男性知識分子的媒體技術與精神策略,很早就在茫茫意識海中為泛原住民族群的美學語境定錨「山海」4(例如1993年由當時頗具代表性的原住民知識青年們成立,並大力推廣原民文學、文化發展的《山海文化》雙月刊,開啟了以此意符擴延而出的原住民美學譜系)。然而,在此意符譜系中,這些早期以男性為主的原住民作家所再現的「原住民男人」又是「怎樣的」男人呢?且容我暫時擱置這個龐大的問題,但總的來說⸺危險的來說,我並不認為他們絕對座落在前述酷兒慾望下的美學範式的另一彼端。

在當代藝術的場域中,原住民藝術家同樣在1990年代現身,與彼時的文學場域類同的情境,是基於對自身文化主體性的追求,以及大部分活躍者皆為男性。就技術與媒材的角度,其與文學創作最大的差別,在於藝術有一個視覺化的過程。某程度上,文學場域最早開始形塑的「山海」美學意象,在當代藝術場域歷經了視覺化、物質化的魔法,透過藝術作品的具象特質,乃至於作品背後的某種動態結構,作為美學意符的「山海」,於此亦有了肉身。

這是一個「怎樣的」肉身?如果我們翻看稍早主流藝術社群對於1990-2000年代的原住民當代藝術引介,會發現許多評論立場留下這樣的文字:生猛、粗樸、原始、野性⋯⋯5。這些修辭不陌生呀。我欲以往下試探的,還是這些修辭背後的複雜慾力。

早前的原住民當代藝術發展,其中一個重要特質,在於某種源於生活工藝的勞動傳統。1990年代回到部落場域,並透過「藝術」或「文化復振」結構出新穎文化語境者,包括拉黑子.達立夫、尤瑪.達陸、撒古流.巴瓦瓦隆,基本上都在這種工藝、勞動的承傳關係裡。彼時,也正是這種承傳關係,即帶有高度的二元性別政治性,性別暫時回到了一個二元性的想像中:不只織布文化與女性的關係如此;在東海岸(委實為後來藝術場域「山海」美學建構的關鍵時空)透過漂流木創作,開啟了原住民當代藝術與自然媒材的緊密傳統,甚以此結構出一個藝術社群的拉黑子亦是如此。

安聖惠,2007,《大地兒女》,漂流木、麻繩、複合媒材,直徑1958 x1958 cm;2000年代,另一個東海岸的藝術關鍵場,是集結在金樽海灘的「意識部落」。其中能將「漂流木」乃至它的某種野性之美發揮至極致的女性創作者,當數安聖惠。然,在她的記述中曾指出,剛開始嘗試將漂流木放進作品時,曾有男性藝術家提醒她「這不適合女人、不要自不量力」等語(註6),徵現著這種藝術媒材與創作方法背後的陽剛性別政治性。圖/Silentpig攝影,翻拍自《ELENG LULUAN 安聖惠—生命記憶的碎形圖:靜靜等待》,屏東縣:行政院原住民族委員會文化園區管理局,2012,頁34-35。

安聖惠,2007,《大地兒女》,漂流木、麻繩、複合媒材,直徑1958 x1958 cm;2000年代,另一個東海岸的藝術關鍵場,是集結在金樽海灘的「意識部落」。其中能將「漂流木」乃至它的某種野性之美發揮至極致的女性創作者,當數安聖惠。然,在她的記述中曾指出,剛開始嘗試將漂流木放進作品時,曾有男性藝術家提醒她「這不適合女人、不要自不量力」等語(註6),徵現著這種藝術媒材與創作方法背後的陽剛性別政治性。圖/Silentpig攝影,翻拍自《ELENG LULUAN 安聖惠—生命記憶的碎形圖:靜靜等待》,屏東縣:行政院原住民族委員會文化園區管理局,2012,頁34-35。

爾後以「漂流木」結構而出的藝術承傳關係,包括最早師從拉黑子的伊命.瑪法琉,還有同為阿美族的希巨.蘇飛、撒部.噶照與伊祐.噶照等從2000-2010年代活躍至今的男性藝術家。這些原住民青年,除了本身熱愛藝術與土地,大多還為回返母體文化而紮根原鄉、踏上創作之路。某程度上,他們是進入了母體文化場域的運作與精神結構,在成為藝術家的同時,也成為一個「部落男人」。在普遍阿美族社會的傳統中,男性本就會在一定的生命階段,進入年齡階級,付出勞動、集體工作,以長帶幼,結構出一種很特殊的男性社群關係。自拉黑子以降的漂流木創作社群,似乎也延續著這樣一種關係結構,男子以部落裡的哥哥為師,並在某種勞動性的身體中互相學習;這個技藝乃至於關係的內在,蘊含著單一性別的承傳譜系,一個隸屬於代代男人們的經驗、一個只有男人的世界。

這種動態結構與歷程,當然也被刻寫在作品語言裡。當藝術家透過集體的勞動與學習,懷想著族群文化或山海大地的豐饒與消逝時,另一方面,也散發著高濃度的性別氣質。我幾乎看見陽光下發亮的肉體,汗灑在一座座立於山海邊際的昂然巨物之間。2000年代,隨著這些高度源於男性勞動過程與大自然媒材的作品,開始被主流藝術社群的火眼金睛推至大眾眼前,我們曾在四十年前看過的那些已然不陌生的修辭,就迴繞在黑白盒子的柱裡樑外。《孽子》裡藝術大師對鐵牛的鐘情迴盪而起,他「終於找到了這個島上的原始生命,就像這個島上的颱風海嘯一般,那是一種令人震懾的自然美。」現代文明對前現代意象的意淫,在藝術與文學的知識生產場域中從來沒有消失過,像珍妮愛上泰山,這愛真誠、殖民、色氣。

伊祐.噶照,2020,《ya caay ka araway kamay 無形的手》,廢鋼筋,170 x 120 x 220 cm;這些曾受拉黑子影響的創作者,爾後亦開展出殊異的風格。撒部與伊祐皆以細膩、流動的雕刻線條著稱,許多作品流洩出一種小孩式的溫柔。伊祐轉換媒材的創作,有時反而有種偉傲與張揚。圖/呂瑋倫攝影

伊祐.噶照,2020,《ya caay ka araway kamay 無形的手》,廢鋼筋,170 x 120 x 220 cm;這些曾受拉黑子影響的創作者,爾後亦開展出殊異的風格。撒部與伊祐皆以細膩、流動的雕刻線條著稱,許多作品流洩出一種小孩式的溫柔。伊祐轉換媒材的創作,有時反而有種偉傲與張揚。圖/呂瑋倫攝影

於此,關於早期原住民「山海」美學傳統中的陽剛特質,已可見得幾個比較主要的發展條件:包括文學藝術等生產場域初期的高比例男性、傳統族群場域中的性別文化結構、特定的勞動身體與承傳關係等。直至今日,自1990年代建立起來的「山海」意符,依然高度影響著原住民當代藝術的主流發展,透過各種展覽、論述,還有近年經費越來越高、規模越來越大的週期性藝術節,這一論調已然成為臺灣藝術史上的邊緣正典。

作為一個原住民當代藝術的觀察者,自第一次書寫至今,我沒有離開過性別政治的立場。過去站在某種性別補遺的角度,寫女性,寫酷兒,對在「山海美學」譜系下的男人,幾乎是一字沒有過。這件事不太奇怪,但其實也很奇怪;我從沒有厭惡這些作品。當年,第一次走進部落,看到「這些男人」跟他們的藝術,我就懂了狄德羅,懂了畢卡索、高更、莫迪里亞尼(調換性別後的);懂了席德進還有白先勇。但不知為什麼,我們很難在這樣的語境裡處理慾望。1990年代,隨著解嚴後的文化復振思潮建立起的原住民「山海」傳統,它內建的解殖意志、抵抗力量與對象,不只高度的男性意象,而且常常是去(各種)慾望化的。它並不面向慾望問題。這就是性別問題。

在北美洲的原住民酷兒論述中,研究者很早就指出,許多解殖運動的性別政治結構,應是要被重新審視7。臺灣的原住民當代藝術延續著解嚴後的意志與氣概,早期「山海」意象的陽剛特質,有了去(各種)慾望敘事的傾向,其實並不意外。令我疑惑的是,如果前述沒有謬誤,今日的「山海」意符早已與三十年前有很大的不同。直白一點的說,就今日臺灣原住民藝術與整個國家發展策略的緊密、互用關係,此一美學意符在各大地方性公部門展覽、藝術節、知識生產語言中掛帥和正典化,我很懷疑,它原初的解殖內核、抵抗意志,如今是什麼?在哪裡?如果已經沒了⸺異化了⸺說實話,我真的覺得沒關係,這不是一個會令我很在意的事;但假若如此,這一最初圍繞著特定性別文化結構而成的「山海」美學及其傳統,是否也終可被放入另一造規避已久的語境之中,包括性/別的交織場裡?

其實在原住民文學發展的場域,早於2010年代初期,就已有研究者以女性主體的立場,頗為批判地指出以男性為主的文學書寫中的性別問題8。不過到了當代藝術場域,藝術評論的狀況總是比較「柔緩」,我亦不確定自己究竟在光譜的哪一端,但我的確無意作這段藝術語境發展史的二元忿恨者了。站在「男─女」的相對視角之外,這一「山海」異化的時空,對我而言,本就是更複雜的慾望角度與角力場。

排灣族織者楊奕在林介文策展的「裹山 Dungku Asang」中展示的織布作品《日記》(2021);這幾年,這種源自於工藝、勞動的藝術形式與特定性別之間的關係已開始出現鬆動,尤可見於「織布」這一媒材技藝的發展上。圖/呂瑋倫攝影

排灣族織者楊奕在林介文策展的「裹山 Dungku Asang」中展示的織布作品《日記》(2021);這幾年,這種源自於工藝、勞動的藝術形式與特定性別之間的關係已開始出現鬆動,尤可見於「織布」這一媒材技藝的發展上。圖/呂瑋倫攝影

我曾透過許多書寫,試圖在原住民族群的史觀裡補遺不同性別認同者的生命政治、期待原住民族酷兒在傳統山海美學的「迷障」中不再被隱匿蹤跡。那,走出特定的族群立場之外,主流族群中的酷兒本體呢?當過往被不同支配者分別壓抑的原住民男人與酷兒族群都早已到了現身乃至相逢的時刻,山海是迷障,還是迷情⸺翻看自上世紀以來就隱伏在我們文化發展中,現代文明對於前現代文化、乃至於漢人男同志對於原住民男人的「慾望譜系」,或許我們心中已有底案;當他們走回自己的陽剛榮耀時,我們也擁抱了我們的慾望之夢。坊間曾有一段話:所有的男同志,都有一段「異男忘」。面對這些異族/異域/異性戀男人,忘不了的,就是在交織著各種族群、主體、意志與慾望的後殖民場景裡,批判得了,又愛得下去。

而我幻想,酷兒與這些男人,遲早會生出下一種「山海」的孩子。

責任編輯:童詠瑋