――弗拉基米爾.納博科夫(Vladimir NABOKOV),〈評注,408行:一隻男人的手〉,《幽冥的火》(Pale Fire)

建築的測量|Jyun-Ao Caesar:效果器、電吉他

當樂手Caesar一開始演出,音箱即傳出一股9,000 Hz上下的長音,偶爾游移至 10,000Hz,在高頻的水面載浮載沉,並偶爾與較低頻的、猶如蛙鳴或蟲鳴的震顫聲並行。不久後,我們即在深夜中,並非直接佇立於田野或荒郊,而是獨坐於一無燈無人的房屋內。這蟲鳴似的震顫聲在這混凝土構成的空間中移動,逐步丈量。牆壁,地板,天花板,以及獨坐在屋內者與各壁面的距離。

理查.史特勞斯(Richard STRAUSS)為十六聲部混聲團所寫的合唱曲〈向晚〉(Der Abend),第一小節即有女高音最高聲部以G5音高唱出「Strahlender」(益發光燦的),搭配其他較低音的內聲部所營造的和聲變化,測繪出傍晚時分的景觀。利蓋蒂.捷爾吉.山多爾(LIGETI György Sándor)譜寫的合唱曲〈永恆之光〉(Lux Aeterna),也在各聲部的堆疊中,於第24小節由女高音的最高與次高聲部交替以A5音高唱出「Luceat」(光)。而現在是9,000 -10,000Hz的聽覺之照明,空氣中的聲之光穿入幽暗的聲響空間內,使聽者以耳和側頭骨(Temporal bone)聞-見所處之地的大小與輪廓:空間的面貌。這裡容我擷取萊納.瑪利亞.里爾克(Rainer Maria RILKE)在信件中的詩句:

突然間你幾乎取得一張人臉 1

――Leon Battista ALBERTI, De re aedificatoria (On the Art of Building), Book IX, Chap. 5

――Rudolf WITTKOWER, Architectural Principles in the Age of Humanism, Part IV, 4: Musical Consonances and the Visual Arts

物質的呈現|蔡安騰:效果器、混音器

一開始以為是錯覺,因為安騰演出時,中正堂展演空間的遠處遙遙傳來了風鈴聲。說是「風鈴聲」太過模糊了,而是圓弧的、倒扣碗狀的薄壁玻璃器皿,受到了玲瓏的,因風擺盪的金屬吊錘的輕輕碰撞產生鳴響。不只是碰撞的那一剎那,連器皿本身的震動直到消逝的動態,也重現在喇叭播放出的聲音中。直到音樂家採取動作,風鈴聲突然被抽象的、非體鳴的、非物件材質的一串調變打斷,才突然使人意識到:這來自於安騰以效果器打造出的聲音。

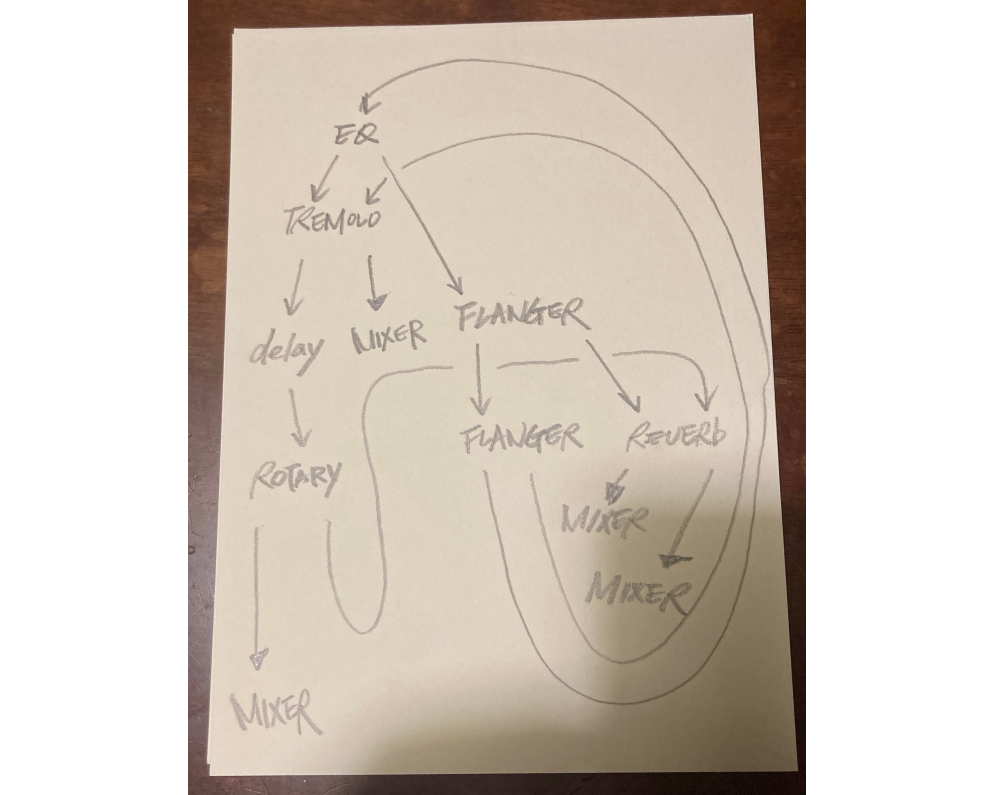

蔡安騰器材配置路線圖。圖/蔡安騰提供

蔡安騰器材配置路線圖。圖/蔡安騰提供

安騰製造的聲音富於玻璃、瓷器、鋼板、粗糙的砂岩表面的質地之更迭,偶爾會像配器法(Orchestration)似的,以效果器煉製出木製的氣鳴與體鳴樂器聲,與材質特性稀薄的電子聲響進行對位,彷彿卡爾海因茲.史托克豪森(Karlheinz STOCKHAUSEN)或洛多維科.費拉里(Luc FERRARI)晚期的作品。不過,比起預設要做出什麼聲音,安騰更傾向於讓器材自行發揮。在他的音樂敘境中,空間內各種不同尺寸的「存在」所具有的材質開始顯現,如同奎氏兄弟(Brothers Quay)的動畫《斯凡克梅耶的櫃子》(The Cabinet of Jan Švankmajer,1984)那般,一樣一樣的物件從木刻版畫式的、虛無的櫃中被取出,讓聽眾的耳朵極其仔細地撫過物件的表面,在腦中構思:自然的物質經人手裁製後以電聲講述出來的形象。

牆上的鐘「滴答」、「滴答」越來越大聲地「警告」著,卻無法敲響。瑪麗望向時鐘,卻看到原本站在鐘上面的鍍金貓頭鷹將牠的翅膀低垂,蓋住了整個鐘面,並且還把有著彎喙的頭兒長長地伸出來。

「警告」聲越來越大,其中還摻雜著模糊的話語:「鐘兒,鐘兒,停止走動吧!別發出聲音,只要小心翼翼地『警告』。老鼠王的耳朵很靈敏,吱吱……只要唱出『砰、砰』;唱那首絕望的老歌!吱吱……砰、砰!鳴鐘吧!致命的時刻很快就要來到!」

――E.T.A.霍夫曼(E. T. A. HOFFMANN),《胡桃鉗與老鼠王》(Nußknacker und Mausekönig)

建築的鼻孔、口腔、耳道與眼窩|

甘水:效果器、混音器

何承恩:合成器、接觸式麥克風、彈簧、震動馬達

正如上述緬甸的民間譚(folktale;ပုံပြင်များ)所揭示的那樣,包含人在內的動物進入到一個足夠幽深的空間內部時,建構出空間的物質本身究竟是否像生物那樣活動,在物質展開可被感知到的活動之前,是無從得知此事的。當我們聆聽著甘水和承恩以充滿動態的聲音互相擊軋時,彷彿察覺兩個不定形又龐然的結構體,在對峙當中構成了一座邊界變動、障壁震顫的幽深隧道。《星際大戰五部曲:帝國大反擊》(The Empire Strikes Back,1980)中,韓索羅等人乘坐千年鷹號飛入小行星長長的洞穴內,不久後才驚覺那是巨大生物的體內;《房子裡的故事》(The House,2022)的第一章〈傾聽內心,編織謊言〉裡面,雷蒙一家人以為搬進了豪華的建築物,結果卻是瘋狂的建築師的體內:動線不斷變化,各樓梯以無可預期的方式變換位置,房間與廊道如同細胞那樣增生。

巨大結構物的異樣性(uncanny),乃是在交錯的電子聲孔穴中,斷續傳來的震動馬達與彈簧聲經調變後帶來的生物觸感。但是這種介於生物觸感與謎樣金屬質地之間的聽覺體驗,有時還閃現著《銀翼殺手》(Blade Runner,1982)當中城市的霓虹色彩,以及揚.列尼查(Jan LENICA)的動畫《迷宮》(Labyrinth,1962)裡面,城市謎樣機械的運作雜音。

甘水器材配置路線圖。圖/甘水提供

甘水器材配置路線圖。圖/甘水提供

――Papyrus of Nu, British Museum No. 10477, sheets 21 & 22

鑿刻空氣|

沈奕君:效果器、電吉他、金屬錘、筷子

陳嫀宜:混音器、小音箱、接觸式麥克風、手搖磨豆機、攜帶式風扇

玻璃天空

破碎,

在我們上面柔軟陰暗的雲

絲。

奕君和嫀宜的演出,使人很快想到斯雷奇科.科索維爾(Srečko KOSOVEL)的這首〈Impresija〉(印象)。在節錄的這兩段中,各種物在變形時發出的聲音內彼此交錯。窸窣(zašumela)、破碎(razbilo)的有聲動態,提供了絲(svila)與雲(oblaki)交錯的節點。而此事件發生時乃極為安靜,即使事件中發出的聲音(玻璃天空破碎)可能短暫而劇烈,但聲音之外的安靜重重包圍著事件的觀察者。

嫀宜在操作磨豆機與風扇時,做出的聲音如同一種工藝的進行。在紀錄片《Happy People: A Year in the Taiga》(2010)當中,台加(taiga)人以斧和楔製作雪橇和陷阱時,就有著這種工藝的製作聲。在這種規律而帶有內省氛圍的工藝聲中,奕君偶爾傳來帶有光線四射的高頻音與巨響,好像雷鳴剝掉了雷的殼,恆久的星光去除了星的外貌,以華特.惠特曼(Walt WHITMAN)筆下的光那樣籠罩在展演現場。但正如前述,在聲音當中,奕君和嫀宜所營造的事件彼此交錯,於是超越性的聲音潛入物件內部,而工藝的操作伏在自然現象的背後。

此時,神話場景在幾個剎那閃現,且是在回憶當中驚覺此事。

――《諸国百物語》卷五,〈丹波の國さいき村に生きながら鬼になりし人の事〉

北山Q男:效果器,接觸式麥克風,紙盒

楊雨樵:人聲

在中正堂展演空間當中,我不得不想起建築師艾蒂安-路易.布雷(Étienne-Louis BOULLÉE)在建築概念上的企圖,而這樣的企圖至今變成了一種悠遠的提醒。為此,我預先將人的身體透過裸的、無放大的、「生的」(cru;raw)聲音,放入建築物的空間中。而北山Q男製造的巨大聲響,乃以一種幽玄和寂寥構成了黑暗景象(noir tableau)。在此黑暗景象的外圍,一是此建築物過往的某些時光樣本存放於懸置的、徒勞的標內;二是此空間不再作為威權的演講空間但仍保留的空間之分割。為了連同這些東西一起包裹埋葬,我開始使用麥克風將音量放大,而北山Q男也取樣了我的聲音,此時,吟唱及其幽靈似的回聲脫離了發聲者的身體,只是繞樑的、枯瘦成響音的厄柯(Echo),以更幽暗的陰影(ombres encore plus noires)互補於建築的內在空間,而構作負形。

在表演的內容上,我基於盧恰諾.貝里奧(Luciano BERIO)在〈Voci〉(1984)和〈Naturale〉(1985)創建的結構,進一步將民間歌謠與噪音並置(juxtaposition)。雖說如此,但畢竟是即興的演出,因此必須在當下於龐然而充滿沉默寂寥之氣泡的轟鳴中,將吟唱或葛利果聖歌(Cantus Gregorianus)鑲入噪音-混凝土的孔隙內。有趣的點是,按照貝里奧的想法,作為自然人聲的「生」此時與藝術器樂的「(精)熟」並陳。但在本次演出中,北山Q男的聲音「生(猛)」,則與我「熟(軟)」的歌唱技巧彼此相偕。無論如何,都是對克勞德.李維史陀(Claude LÉVI-STRAUSS)的《生食與熟食》(Le Cru et le Cuit)表達遙遠的回應。

|賴奇霞-提供-rotated.jpg) 賴奇霞演出器材配置紀錄(局部)。圖/賴奇霞提供

賴奇霞演出器材配置紀錄(局部)。圖/賴奇霞提供

死亡面具|聲熔質變 ???????????? & ????????

Jyun-Ao Caesar:效果器、電吉他

LL:效果器、電吉他

古翔宇:合成器、取樣機、混音器、筆記型電腦

何承恩:合成器、接觸式麥克風、彈簧、震動馬達、木盒、保麗龍球

陳嫀宜:音樂盒、接觸式麥克風、彈簧、自製樂器、風扇、排水管

楊雨樵:人聲、木板、木槌

劉芳一:電吉他拾音器、接觸式麥克風、彈簧混響盒、小鼓、物件

賴奇霞:效果器、合成器、黑膠唱盤、接觸式麥克風、電源驅動器、馬達、茶杯

「聲熔質變――???????????? & ????????」是將口傳文學的講述文本,與實驗音樂結合的系列演出。在演出中,會先將故事以中文講出,之後以原文重複講述兩到三次,每一次的重複,都將語言的聲音進行更嚴重的變形,並即時與各類口頭藝術進行拼貼與鑲嵌,可視為具象音樂(Musique concrète)在口頭藝術(verbal art)上實踐的形式。本次作為主軸的文本,為愛努族(Aynu)的一首英雄敘事詩(ユカㇻ)。

2011年發現的《吉爾伽美什》(The Epic of Gilgamesh)泥版T.1447,碑文碑文可追溯至舊巴比倫時期。圖/Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg) , CC BY-SA 4.0

2011年發現的《吉爾伽美什》(The Epic of Gilgamesh)泥版T.1447,碑文碑文可追溯至舊巴比倫時期。圖/Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg) , CC BY-SA 4.0

由於有敘事性文本居於核心位置,因此該文本所指涉的故事世界(diégèse)也會在開始講述的時刻暫時具現於空間中聲音藉由媒介而可傳抵的任何處所,以不規則的外廓溢出於展演空間之外。此即,在本演出進行的期間(duration)內,在遠處的人由於接觸到聲音而能夠依稀聽「見」故事世界的模糊蜃景,越是逼近演奏群的位置則隨著語音的可辨而越是清晰。在此一呈漸層具現的虛構之境內,所有表演者所發出的聲音,即使有大小、高低、疏密的區別,也都分別擁有/盤踞著一個適切的位置。這讓我想到2011年新發現的《吉爾伽美什》(The Epic of Gilgamesh)泥版T.1447在17至26行的內容:

其中沒有一種動物會取代、遮蔽另一個動物,正如所有故事中的角色都依照情節的運算而公平地如算籌般移動。在如此多人共同演出卻又是即興的狀態下,故事以極富活力與張力的狀態擴展,將有死的凡人與難死的邪神之爭鬥劇,如同一個不透明且臉孔如生、神情就木的聲音-面具,藉由空氣覆蓋在該建築的裡裡外外:無色似5月清晨的建築光雕。

――喬治.阿岡本(Giorgio AGAMBEN),《語言與死亡:否定之地》,第八日