2023年4月11日晚,馬來西亞當代藝術團體Five Arts Centre(簡稱FAC)成員Mark Teh(鄭家榮)與Lee Ren-Xin受文化部之邀在C-LAB進行講座,分別從自身角度介紹他們如何參與FAC的發展脈絡、該團體又如何在馬來西亞的藝術倡議與文化行動中扮演的要角。FAC為馬來西亞戲劇之父克里申.吉(Krishen Jit)、導演甄山水(Chin San-Sooi)、編舞家Marion D’Cruz、作家K.S. Maniam及藝術家Redza Piyadasa等人於1984年共同創立,包含劇場、文學、影像、舞蹈、行為和各種跨領域實驗。其中Mark從學生時期起便參與FAC的活動,至今資歷已逾20年。除了曾三度受邀於日本橫濱國際表演藝術年會(前身為T-PAM)發表作品,由他執導根據「華玲會談」(Baling Talks)手稿改編的《Baling》、《Baling(membaling)》系列,更從2005年起連續演出十年(包含巡演),成為FAC近年最受矚目的計畫。本篇對話先從馬來西亞/臺灣的劇場發展軌跡、戰後亞洲國家的意識形態歧路為始,進而探討從史料取材的劇場方法,此外,它更包含魂在論(hauntology)、凋零的馬共,那些難以觸及的危機、信念及變局。

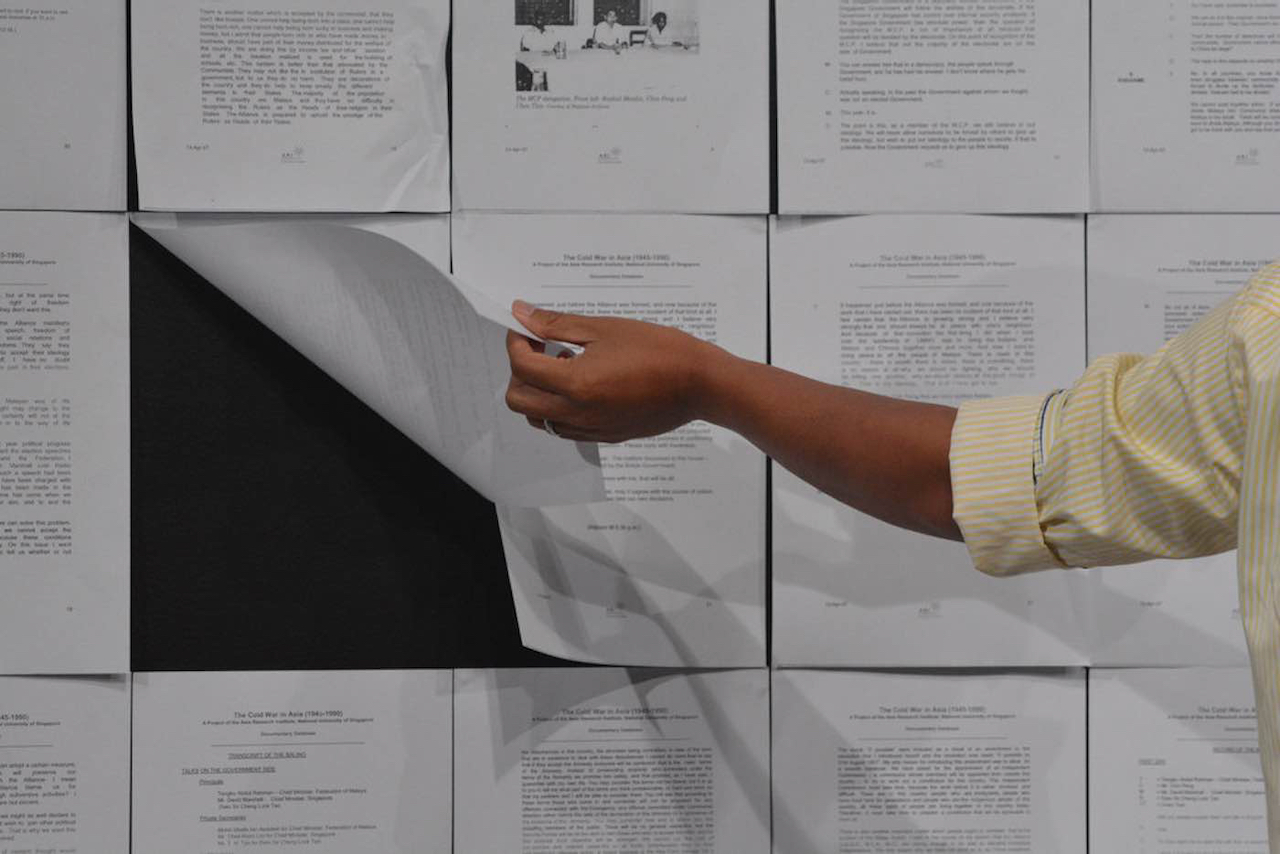

馬來西亞當代藝術團體Five Arts Centre成員Mark Teh(鄭家榮)與Lee Ren-Xin在C-LAB進行講座,分別從自身角度介紹他們如何參與FAC的發展脈絡、該團體又如何在馬來西亞的藝術倡議與文化行動中扮演的要角。圖/C-LAB提供

馬來西亞當代藝術團體Five Arts Centre成員Mark Teh(鄭家榮)與Lee Ren-Xin在C-LAB進行講座,分別從自身角度介紹他們如何參與FAC的發展脈絡、該團體又如何在馬來西亞的藝術倡議與文化行動中扮演的要角。圖/C-LAB提供

鄭文琦(簡稱「鄭」):很榮幸能與您對談,您一定已發現臺灣和馬來西亞之間語言文化的顯著差異。當然,我們也聽說過像馬來亞共產黨這樣的過去,而我注意到你在處理馬共題材時所展現的紀錄劇場(Verbatim Theatre)傾向,或許我們可以從您的劇場實踐,與1990年代臺灣的民眾劇場之間的異同談起。

Mark Teh(簡稱「Teh」):我尚在了解臺灣劇場歷史和發展。最近由Zikri Rahman、李齊與劉紀蕙合編的《民眾在何處?亞際社會的民眾劇場》這本書很有用 1,讓我了解到臺灣的帳篷劇和民眾劇場運動與他們同時代的東南亞之間的共鳴。我的看法是:民眾劇場運動從未在馬來西亞深入扎根,當然也沒有像在印度、菲律賓、泰國、日本或臺灣那般的發展。當然也有像導演和評論家克里申.吉的人物 2,他在1970年代中期到1980年代在東南亞旅行時,接觸許多這類的團體並與部分團體形成非正式的網絡、甚至終生關係,這些往往也是當地實驗戲劇的先行者。

在馬來西亞,真正能看出更清楚的教育和社區導向劇場實踐,要數兒童劇導演和藝術教育專家珍妮.皮萊(Janet Pillai)。從1980年代中期始,珍妮與解放戲劇團體如菲律賓教育劇場協會(Philippine Educational Theater Association,PETA)、泰國MAYA:藝術與文化發展研究所(現為Mayarith劇場)與油甘子劇團(Makhampom),還有後來印尼的KUNCI建立長期關係――我在其他文章裡談過這些軌跡。3 我和夥伴都受到她的影響――2000年代初,我們許多人(當時仍是年輕的表演者/藝術家、電影工作者與設計師)參加過她的工作坊。後來我觀摩了珍妮與Arts-Ed在檳城喬治市(George Town)的計畫,那裡的年輕人在自己社區進行田野調查,通過各種創造性產出詮釋自己的發現,如表演、展覽、文件計畫。我意識到隨著時間推移,位於其計畫核心的「兒童」已有基進的變化――年輕人從表演的「演員」進展為如波瓦(Augusto Boal)的「觀—演者」(spect-actor)一般參與「教育劇場」(Theatre-in-Education)計畫 4,再到更晚近以地方為基礎的計畫;他們在自己社區中承擔了「社會行動者」(social actor)的職責。如今這些年輕人扮演公民記者、社區人類學者、文化地圖繪製者――他們成了其周遭日常環境的記錄者與「專家」。

這對我自己的實踐有重大影響,影響到研究和田野調查的方式與場所、誰可以或應該在舞台上再現,也影響到我們如何作為一群社會行動者而非以傳統劇團來實現紀實計畫的製作。

2022年《A Notional History》於檳城(Penang)的「George Town Festival」中演出。圖/George Town Festival和Five Arts Centre提供

2022年《A Notional History》於檳城(Penang)的「George Town Festival」中演出。圖/George Town Festival和Five Arts Centre提供

鄭:您曾將馬來西亞1990 年代對社會和歷史的單面向觀點歸結於「渴望西方現代性的陷阱」,但如果我們看後冷戰時期的其他亞洲國家(尤其是 1990 年代),會發現像臺灣解嚴後的政治鬥爭,要走經濟增長或歷史正義哪條路成為相似的主題。事實上現代性的啟蒙思想也帶來民主化。那麼,人們不願想起(而非遺忘)歷史的原因是什麼(例如:你們的緊急狀態〔the Emergency〕或我們的白色恐怖),又為何忘卻歷史是難以接受的?

Teh:簡單來說,製造冷漠、無知或失憶正是國家官方教育和宣傳機器的完美效果。尤其是過去長期由單一政黨執政的國家――此即臺灣和馬來西亞的共同點。雖然每種背景都有其複雜性,但許多亞洲國家的民主鬥爭確有相似的軌跡。1987年臺灣解嚴、1998年印尼「改革年代」、2018年馬來西亞巫統—國民陣線(UMNO-Barisan Nasional)大選落敗,這些事件打破了政黨聯盟的霸權,它們原先控制臺灣、印尼和馬來西亞幾十年,並以深刻威權的方式治理公共生活與言論。在政權轉移後,是情勢未明、不確定、焦慮和變動的時期――舊政權為了政治生命而鬥爭,部署混亂和破壞,圖謀重新掌權。這肯定是馬來西亞正在經歷,也體認到這些政治過渡期充滿妥協、脆弱和失敗的可能性。但艱難、必要的工作依舊――引入早該進行的法律和民主改革,從幾十年的系統性腐敗中解脫、解殖並修復組織與心理,及創造和維持對「國家事務」(nation-thing)的未來與歷史的新連動(articulation)、可能性及再想像的空間。5

在這改變時刻,歷史上被深埋或壓制的創傷性事件浮出公共空間,這就是通猜.維尼查谷(Thongchai Winichakul)6 稱為「拒絕遺忘」(unforgetting)的、一種被懸置在邊緣狀態的情境――既無法忘記也不能想起;因為其遭遇對當權者的真相而言,並不符合於闡述社會上重要或可被接受之記憶。通猜用這個詞來批判性反思泰國在1976年10月6日大屠殺前後的集體沉默,「拒絕遺忘」也適用在諸如1969年5月13日吉隆坡暴力事件、1965至66年間印尼對反共產主義暨涉嫌包庇者和其他群體的大屠殺等。

過去十年裡,年輕一代的藝術家、研究員、記者和其他社會行動者都在東南亞各地脈絡下,挖掘這些「拒絕遺忘」的――創傷、困難,或不見光的歷史。同時,我們也可以看到蒐集口述歷史、公民法庭、另類教育模式,以及社區或獨立文獻庫的擴散等自下而上倡議。這些行動都可解讀為對遺忘的抗議;如同使歷史更複雜、更有意義、更多參與性和複數視角的努力。

2022年《A Notional History》於吉隆坡(Kuala Lumpur )GMBB的Five Arts Centre中演出。圖/Five Arts Centre提供,Bryan Chang攝影

2022年《A Notional History》於吉隆坡(Kuala Lumpur )GMBB的Five Arts Centre中演出。圖/Five Arts Centre提供,Bryan Chang攝影

鄭:這是否代表如果我們更了解那些過去,我們的「現在」就不會被「歷史的幽靈」糾纏?

Teh:也許要回答這種「魂在論」的方法,就是談談吉隆坡觀眾對我們最新演出的接受度。《名義的歷史》(A Notional History)在回應2018年馬來西亞政府改朝換代後官方歷史教科書修改,其中巫統—國民陣線在執政61年後首度被民主投票撤換。這齣戲將新舊歷史教科書與從未曝光的11名被放逐馬共成員(流亡在泰國南部,大多已是70、80歲高齡)訪談錄像並置。通過台上三名非專職演員(一位記者、一位社運分子和一名表演者)的角度,試圖在當時代、政府、世代、教科書都可改變時,探討是什麼維持「不變」。

「魂在論」概念中隱含著「失去未來」的想法,從未發生但可能發生的,未竟之路,萬一如何就會⋯⋯。對於40歲以上的觀眾來說,在鏡頭裡看見老革命員(主要是馬來共產黨員)惻隱之心油然而生。聽到那些被描述成國家公敵和恐怖分子的人自由地說出真心話,闡明他們為何在1948年進入叢林,為爭取馬來亞獨立而戰,直到1989年才再度現身,令人感動且充滿力量,但也使許多人產生情感與認知上的不協調。

另一方面,年輕觀眾的切入點是通過我們在台上剖析最近才「過時」的前政權歷史教科書,那是30歲以下世代中學必讀的歷史課本,它帶出何謂客觀或主觀、真相效應及宣傳和教育之間關係更為直接的問題。對他們來說,與馬共的遭遇毋寧是較為抽象的,更多的是這些老人如何成為最極端的個案,官方敘事如何抹煞、消除和操縱我們的說法與生命。共產分子登場對年輕觀眾的接收與心理衝擊不大,也較為疏遠。儘管我們只能泛泛而談,但注意到這些世代反應的差異非常有趣。

我最喜歡的歷史學家卡羅琳.斯蒂德曼(Carolyn Steedman)的著作《塵埃:文獻與文化史》(Dust: The Archive and Cultural History)影響我如何思考歷史編撰至為深遠。書中用灰塵的比喻優雅地寫道,歷史是「不會消失的東西」。我們總是試圖要掃除灰塵,但總有些灰塵留下來。擺脫灰塵是不可能的,它總是會回來。她還提出了這樣的觀點:人類總是在製造灰塵,只要「存在」的一天。我也非常喜歡「haunt」這個英文單字,它包含了組成馬來文的「鬼」(hantu)以及「神」(tuhan)的相同字母。「haunt」一詞也可以指喜愛的地方――某人一再重訪的地點。

鄭:你曾說從未刻意規劃一系列《Baling》(華玲)演出,但為何又一再重演它?「華玲會談」的象徵意義如何隨著陳平的歷史性登場,到最近他的骨灰無法入境馬來西亞的事件而改變?

Teh:從今日角度觀之,我們可以把這場終結馬來亞緊急狀態的會談失敗 7,看成是「失去未來」,但在1955年那時,三位領導人的話語可詮釋為「表演性」的演說行為――用他們的想像建立新的國族。英國人雖然沒直接參與會談,卻是現場第一手紀錄者,也是我們看到這些文字、照片與影像紀錄的主因。我認為這些不同因素――會談本身的內容與寓意,同步作用的殖民主義、敵對意識形態與迫在眉睫的「獨立」,發揮作用的紀錄片、宣傳品與神話製造工具,以及意識到會談是場巨大的媒體奇觀:自叢林中現身的「大英帝國頭號通緝犯」,與即將成為新興民族國家的二位領導人會晤!――都讓我和合作夥伴有充份的動機,在不同時間點一再重返這些手稿。

《1955 Baling Talks reading》 於2008年的「Emergency Festival」中演出。圖/Five Arts Centre提供,Danny Lim攝影

《1955 Baling Talks reading》 於2008年的「Emergency Festival」中演出。圖/Five Arts Centre提供,Danny Lim攝影

當我們在2005年發現馬來亞和馬共領導人之間1955年華玲會談失敗的文字紀錄時,確實無法想像會繼續以此為主軸展開不同演出。在過去18年的不同時間,運用這些早已「解密」的文本來梳理可能的潛文本(無論政治的或表演的)含義。2005年製作的《Baling(membaling) 》(華玲 [扔掉])版本 8 ,在三位初次表演者對會談摘選文自的描述和他們自身家人對緊急狀態的不同經驗之間跳躍。我們蒐集了擷取自賽.扎哈里(Said Zahari)回憶錄的觀點;他是參加華玲會談的年輕左翼記者,後來被新加坡根據《國內安全法》(the Internal Security Act)未審監禁17年。《Baling》又改編為宣傳劇式的肢體表演,巡迴本地大學、校園與五人制足球場演出――在旁邊場上踢球的人們壓根不清楚我們在搞什麼鬼(笑)。

另外幾次我們組織整個會談記錄的參與式讀劇,每次持續五至六個小時。我們邀請社運分子、記者、人權律師、社會學者和進步的政治從業者,輪流公開朗讀東姑.阿布都拉曼(Tunku Abdul Rahman)、大衛.馬歇爾(David Marshall)和陳平的講稿。這些讀劇成功地讓我們思考表演、政治與再呈現的關係。像在某個場次裡,所有讀劇者皆為女性,我們還策略性地邀請批評政府最有力者,朗讀1957年馬來亞第一任首相東姑的台詞。2008年在吉隆坡、2011年在新加坡(正逢大選)進行朗讀。還有一個版本是在幾個倫敦圖書館上演,直接把講稿手寫在將華玲會談列為參考資料的書本上。這更多是我對旁註的興趣,旁註是對古本、珍本書籍的玷污,也是從書寫回返帝國。

《Baling》(2015)演出現場。圖/Five Arts Centre提供

《Baling》(2015)演出現場。圖/Five Arts Centre提供

《Baling》(2015)演出現場。圖/Five Arts Centre提供

《Baling》(2015)演出現場。圖/Five Arts Centre提供

最後一個單純命名為《Baling》(2015)的版本,是在2013年陳平去世後製作。重點是他在2003年出版492頁的回憶錄《我方的歷史》(My Side of History),餘生十年裡皆為返回馬來西亞而奮鬥。他的遺囑是埋葬在他父母下葬的實兆遠(Sitiawan)墓園,那裡是他的故鄉。但此請願最終為馬來西亞政府所拒絕,理由是他無法出示原始出生證明,故無法證明他在馬來亞出生。在用盡所有法律途徑後,陳平在接受採訪時說,或許等他死後可以託他的朋將骨灰灑在墓園裡。你可以想像當他2013年在曼谷去世時,馬來西亞軍警人員嚴密守在泰國與馬來西亞邊境,以確保沒人帶著他的骨灰入境。這樣的發展一直使我難忘,我將其詮釋為陳平最後的詩意、政治姿態,就算死了,他也不允許自己被拒返鄉。當然,還有所有這些與其骨灰返鄉有關的象徵意義:灰塵、污染、鬼魂、鬧鬼、非物質化。

這為我們重新審視《Baling》文本提供了動機,也刺激我們直面如何在馬來西亞製造人民公敵的議題。在《Baling》中,表演者在宣讀《Baling Talks》手稿的場景、和分享自身以某種形式「參與」陳平的主觀經歷時刻之間徘徊――通過陳平在歷史上的重製黑白肖像,出席他在曼谷的葬禮,以及在2010年當他的記憶不再那麼可靠時的訪談。我們探問這種弔詭的情境,亦即從1955年華玲會談以來,陳平始終不在馬來亞/馬來西亞,但他的形象和角色――他的「幻象」(hantu/tuhan;即「鬼/神」)――已融入國族中,在不同媒體形式中複製、轉化與散佈。在這個特別版裡,我想可以將表演解讀為使不存在的事物現身――為了解構我們歷史的歇斯底里症,並以更人性化的方式去處理這些問題。

2011年5月《The 1955 Baling Talks》於School of the Arts Singapore(SOTA)的演出現場。圖/Five Arts Centre提供

2011年5月《The 1955 Baling Talks》於School of the Arts Singapore(SOTA)的演出現場。圖/Five Arts Centre提供

從2015至2018年間,這個版本的《Baling》也在國際上巡演,看到它如何與其他脈絡產生共鳴,並激發關於國族形構、魂在論及其失落的未來,還有人民公敵如何在後殖民、後獨立國家裡被創造,也使我們深受啟發。我必須指出,陳平的骨灰在2019年終於返回馬來西亞。他的朋友帶著骨灰「拜訪」他小時候在實兆遠的老家和雙親下葬的墓園,最終這些骨灰被灑向大海及霹靂州叢林,那裡曾是游擊隊的老巢與庇護所。

鄭:您說「馬來西亞似乎陷入了永久的危機狀態」9 ,是否暗示馬來西亞公民身分的族群矛盾是二戰後英屬馬來亞的殖民遺產及其種族政策?如果社會無法達成共識和和解,我們(藝術家、作家)可以做什麼?

Teh:自從2018年以來不同政治聯盟間的區隔已經變得非常模糊,特別是在前總理馬哈迪(Mahathir bin Mohamad)與希望聯盟(其中有許多他在1980和1990年代監禁過的長期批評者與政敵)合作,推翻納吉(Najib Razak)領導的巫統—國陣政權後。每個人不得不接受這樣的矛盾:馬哈迪此前領導巫統—國陣達22年之久,至於納吉政權所象徵的系統性腐敗,其實是在馬哈迪在位期間建立的。

用最簡單的話說,在過去20年裡,馬來西亞的每任主要領袖與政黨,最終都與他們的政敵合作,通過形成選舉協議,或通過呼籲從某個聯盟中「拯救」國家、或像最近形成結盟或「聯合」政府的現象,來召喚對手跨越分歧。當代馬來西亞在政治上的敵友之分是非常脆弱的,公民仍然習慣於在這些政治極化的選項中游走(稱其為兩極化更為精確)。我不禁樂觀地這樣想,這代表我們正在走向政治成熟,一個具體的雙聯盟系統正在取代先前的霸權模式,這種模式坐實巫統—國陣61年來的長期箝制。以此角度觀之,在我22年的生命裡,總理永遠是同一個人。我的兒子,現在才4歲,已經換過四位首相了!

然而更迫切的是,在適應這個前政敵間因現實政治而權宜結盟的新格局時,我們應該警惕政治菁英間的妥協與共謀。在過去十年裡,許多聰明、能幹、進步者被吸納到政黨和選舉政治裡,我可以理解「拯救」國家、「為國服務」等說法的誘惑。但我對這種做法常流於「國民義務」不太適應,今天我的老友、前FAC成員法米.法茲(Fahmi Fadzil)成了安華內閣的數字通信部長。當某些我們的朋友和盟友「垂直」晉升政府要職並試圖改革機構時,我們得繼續施壓並努力讓國家機構變得「水平」,分散決策過程,並抗拒使文化與社會企業化的新自由主義略――無論誰入閣。我更感興趣的是一種激勵人心的政治模式,即擁有活潑的民主制度,而非寄望達成某種虛幻的和解或統一。作為文化工作者,我們是公民社會一環,也要確保公民社會(一個包容差別、異議、多元表現與複雜想像的空間)保持強大。

鄭:您從Article 19到成為FAC的導演成員,都不曾接受專業戲劇教育,而您的合作者也不是來自學院專業背景。這是否讓您更常以視覺材料為基礎做表演?或者說,紀錄劇場對您來說意味著什麼?最後,您在臺北的交流後續是否有任何可能的合作機會?

《Gostan Forward》淡入、淡出編舞家迪庫魯斯(Marion D'Cruz)的生命史、舞蹈史與馬來西亞歷史。圖/Five Arts Centre提供

《Gostan Forward》淡入、淡出編舞家迪庫魯斯(Marion D'Cruz)的生命史、舞蹈史與馬來西亞歷史。圖/Five Arts Centre提供

Teh:雖然我從未正式學習戲劇,但大半生時間裡都與FAC為伍。在許多方面,1990年代末進入吉隆坡市中心的實驗劇場,同時也是1998年馬來西亞「烈火莫熄」(Reformasi)抗議活動的場所,為我提供藝術和政治方面的直觀與有機教育。1998、1999年有許多次,我在同個週末看地下劇場表演和在地上「獨立廣場」(Dataran Merdeka)抗議――這是我首次在學生時接觸到FAC劇作與其他事物的地方。吸引我來到這裡的更多是對原創、當代作品的堅持,而非直接改編西方或臺灣的作品。如此概念化地規劃與自己策劃作品的信念,對我來說更有啟發性與迫切性。當我加入FAC時,我仍持續與合作者製作自己的作品,這裡有很大的空間,而且它是一個collective而不是有一位藝術總監獨大的公司,這意味他們的提問裡充滿了多樣性、辯論與學科混融。我在排練時學了很多東西、問了很多問題、看了很多從前實驗劇作的錄像――差不多是個飢渴的戲痴(nerd)。

作為教育自己關於馬來西亞和東南亞藝術史的方式,我曾製作一系列人物紀錄片,調查那些我覺得超級有趣但不解為何無人聞問的藝文工作者的創作實踐。其中《Dua, Tiga Dalang Berlari》是拍攝Awang Hamzah Mat和Dollah Baju Merah兩位皮影戲操偶師的訪談,他們在形式、傳統和國族的立場上迥然不同;《Gostan Forward》淡入、淡出編舞家迪庫魯斯(Marion D’Cruz)的生命史、舞蹈史與馬來西亞歷史;《Something I Wrote》(我寫的東西)是集民謠歌手兼作曲家阿茲邁.尤諾爾(Azmyl Yunor)的歌詞、學術書寫及訪談而成的「反」音樂劇;《Jalan-jalan di Asia》(亞洲之路)記錄長期服務於日本基金會的展覽統籌古市保子(Furuichi Yasuko)的講演式表演,反映她促進日本與東南亞之間藝術、文化和策展交流的工作。這些計畫中有許多都是從非表演者的自傳材料、文獻與個人回憶、經歷來策劃的。

另一個系列與糾纏當代馬來西亞文化與政治景觀的主題更密切相關,包括圍繞馬來亞緊急狀態的《Baling》系列、《Emergency Festival》、《A Notional History》;《Version 2020》(願景2020)反思並解構馬哈迪的1991年發表的「2020願景」(2020年前使馬來西亞成為高人均所得的「第一世界」國家)的後遺症,以及論文電影《漢都亞的碎片》(fragments of Tuah),調查漢都亞(Hang Tuah)的多重起源版本,他是15世紀馬六甲的文學、虛構人物,也是馬來國族主義、右翼人士和陰謀論者青睞的象徵。

《Version 2020》(願景2020)反思並解構馬哈迪的1991年發表的「2020願景」的後遺症。圖/Five Arts Centre提供

《Version 2020》(願景2020)反思並解構馬哈迪的1991年發表的「2020願景」的後遺症。圖/Five Arts Centre提供

我們從未沿用「紀錄劇場」一詞,但我能理解人們為何這樣指稱我們的工作。我們對標籤不特別在意。但有鑒於我們處理材料、研究領域和學科的方式,我們的工作更廣泛地來自設計劇場與紀實表演(documentary performance)的領域。我們時常覺得在表演中所做的,是在舞台上、在觀眾面前呈顯與展示一台編輯機器,他們可以看見表演者分享和操縱歷史文件、影像、紀錄片、傳記與民族誌材料,當然還有自己的主體性。最後,現在任何具體的想法還言之過早,但在與臺北交流之後,我很期待能找到共同發起研究、策展或表演計畫的方法。