本文嘗試指出,高俊宏與梁廷毓的歷史書寫隱然地越出了爭奪歷史詮釋權,以及建構「被大敘事埋沒者」之主體身分的書寫邏輯。相較於分析兩人書寫中的史料細節,並以此整理其所意圖勾勒的歷史版本及其中的人物主體;本文更傾向於探討:兩位創作者如何將再次自我表述的可能性內蘊在他們的創作中,同時探討此一「可被自我再製」又意味著什麼?

更直白來說,他們所勾勒的歷史、乃至於人物間的互動關係,應被視為特定視角下湧現的結果,而非某個等待被召喚的實存個體。歷史因而成為了「實現性/可能性界域」的問題,而非對如何將實存之事件與以保留、呈現的探討。或用加布里埃爾(Markus GABRIEL)的話來說,對存有的問題意識,不再是某物是否存在,而是某物存在於何處。亦即,某物究竟是在什麼「對象域」(domain of objects;Gegenstandsbereich)2的視角下才出現的?換言之,事物的「不可見」不見得只是單純的埋沒,反過來說,事物也並非總是不證自明的在場。我們要問的問題將由「如何保存、挖掘歷史」轉向至:被以此一形式感知到的(歷史)現實⸺或者說被實現的可能性⸺到底是被銜接在什麼觀察條件上得以實現的?

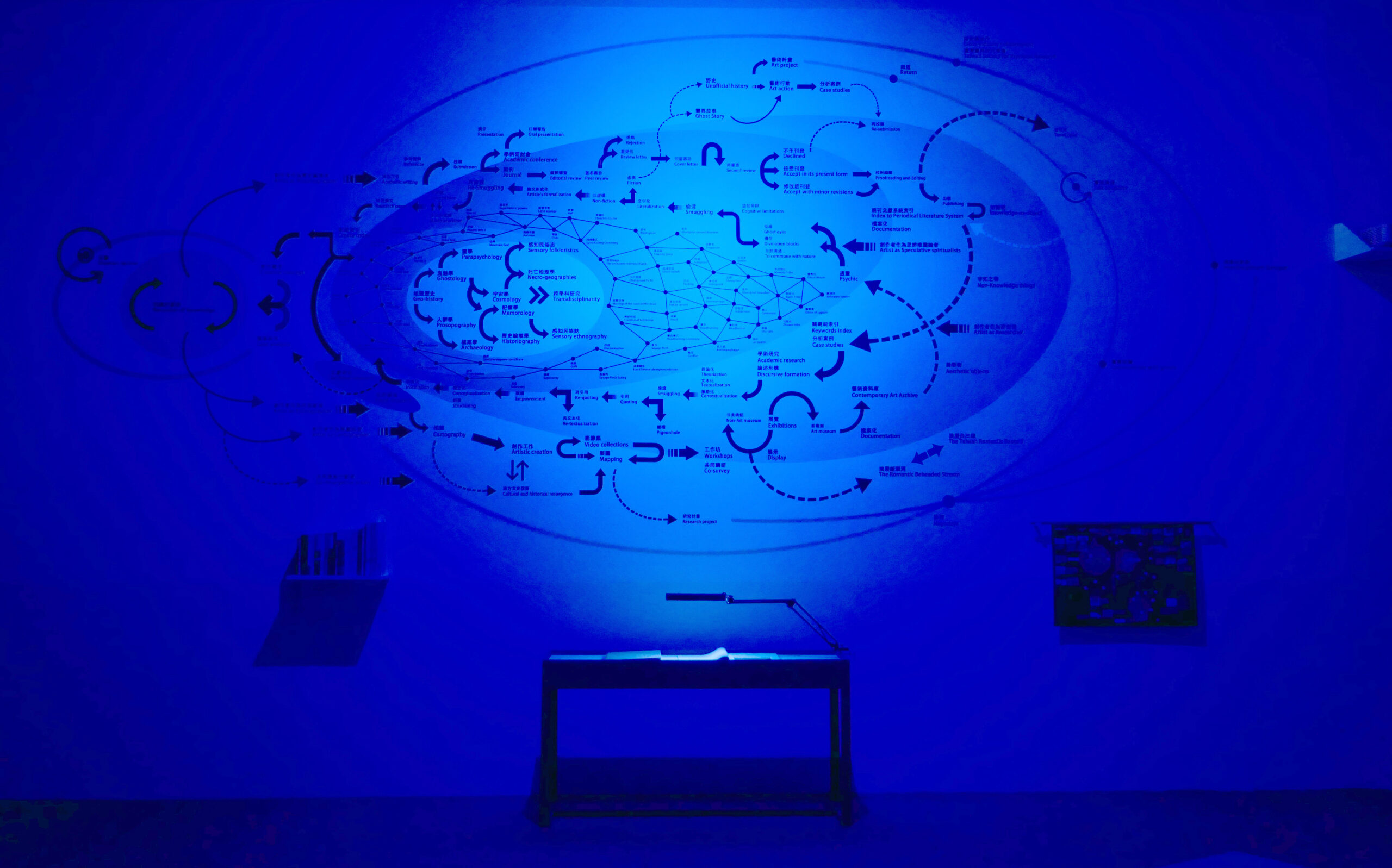

梁廷毓,2023,《「祂」的再評議》,「斷頭鬼之夢─梁廷毓個展」展覽現場。圖/許博彥攝影、梁廷毓提供

梁廷毓,2023,《「祂」的再評議》,「斷頭鬼之夢─梁廷毓個展」展覽現場。圖/許博彥攝影、梁廷毓提供

魯曼即曾指出,人們過往都以宇宙論的方式,將世界理解為「可見事物」與「不可見事物」的總和。這使得「時間」的想像成為一個「過去/未來」的經驗性因果連結,並以可被歸因的連結,來理解事物與事物間的關係。在社會的面向上,所有人類個體都被以主體的方式理解,從而製造了無數可被標誌為客體的對象物。

然而,對魯曼來說,如今的世界已不再是一個可以清楚標示的客體集合,甚至也不是一個比客體的總和更多的整體世界。相反的,「世界」的生成源自於觀察者對「系統/環境」這組差異的觀察與陳述。可以說,在其思考下,「世界」由不證自明的整體空間想像被置換為:一個系統得以區分自身與環境之差異,從而界定一個之於自身的「生活世界」(Lebenswelt)的整體運作機制。而「世界」一詞,也因而獲得了複數的可能。

之所以長篇大論地引導「世界」一詞的語意轉變,乃意圖使高俊宏與梁廷毓的文學作品詮釋,由再現與保存意義下的「歷史書寫」範疇中離開,因為該意義上的「歷史」被理解為時間的整體性界域,思考的是如何使被遺忘者發聲的課題。本文則意圖將分析轉往使「世界」(或用梁廷毓的話來說:「宇宙」)得以成立的條件;以及更進一步的是,創作者如何藉由條件的指涉與置換,引入了世界得以遞迴、被重新框定,以更新意義的可能。

左:高俊宏,2017,《橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像》書籍封面,遠足文化出版。圖/高俊宏提供;右:梁廷毓,2024,《噤聲之界:北臺灣客庄與原民的百年纏結和對話》書籍封面,游擊文化出版。圖/梁廷毓提供

左:高俊宏,2017,《橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像》書籍封面,遠足文化出版。圖/高俊宏提供;右:梁廷毓,2024,《噤聲之界:北臺灣客庄與原民的百年纏結和對話》書籍封面,游擊文化出版。圖/梁廷毓提供

在《橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像》(2017,以下簡稱《橫斷記》)的〈自序〉中,高俊宏指出「橫斷」一詞,源自於日本總督府林務科長賀田直治在大正三年所寫的《臺灣中央山脈橫斷記》(1914)。該書撰寫時正是日本理蕃戰爭如火如荼的時刻,書中赤裸地展現了觀察者(日本)與被觀察者(蕃人)的關係。《橫斷記》中的「橫斷」一詞,因而既是反諷的修辭,用以諷刺日本帝國凝視;另一方面也是高俊宏對自己的警惕,是對於自身觀看行為的反省。

在本書中,臺灣山林之於當代人的關係,若不是無意義的對象,就是複雜到如同莫頓(Timothy MORTON)口中的「超物件」(hyperobjects)3。問題是:我們該如何透過某些邊界的提出,來篩選欲談論的事物?若所有的言說、書寫、攝影都勢必涉及選擇與排除,我們又該如何保有歷史的開放性?建立在這個問題意識上,高俊宏透過傾倒的章節及敘事安排,由「大歷史」逐漸朝向「自己的生命史」,展現了一套被自身生命經驗所銜接(或仲介)的歷史敘事。如在本書第一部分「大豹」中,高俊宏多以第三人稱的視角進行對歷史的描述,書寫內容也多偏向論文或歷史文獻考察的敘事語法。相較起來,第二部分「眠腦」的語調較為輕鬆,且內容更偏向踏查逸事,以及中途想到的社會現況或過往。第三部分「龜崙」雖也觸及了日治時期的國家治理,但首篇〈東和街1989〉即以自家附近的地理開始敘說⸺「我的住家旁有一座山,那是屬於山子腳地塊的大棟山,古稱龜崙嶺」4⸺「原初場景」一節中也直接書寫起自己對於龜崙嶺的回憶。最後到了第四部分「大雪」,高俊宏更直言接下來要談論的這座山,他稱之為「父山」,因其中充斥著自己十五歲到二十五歲時,與父親的回憶。

龜崙嶺第六公墓。收錄於《橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像》,頁162。圖/高俊宏提供

龜崙嶺第六公墓。收錄於《橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像》,頁162。圖/高俊宏提供

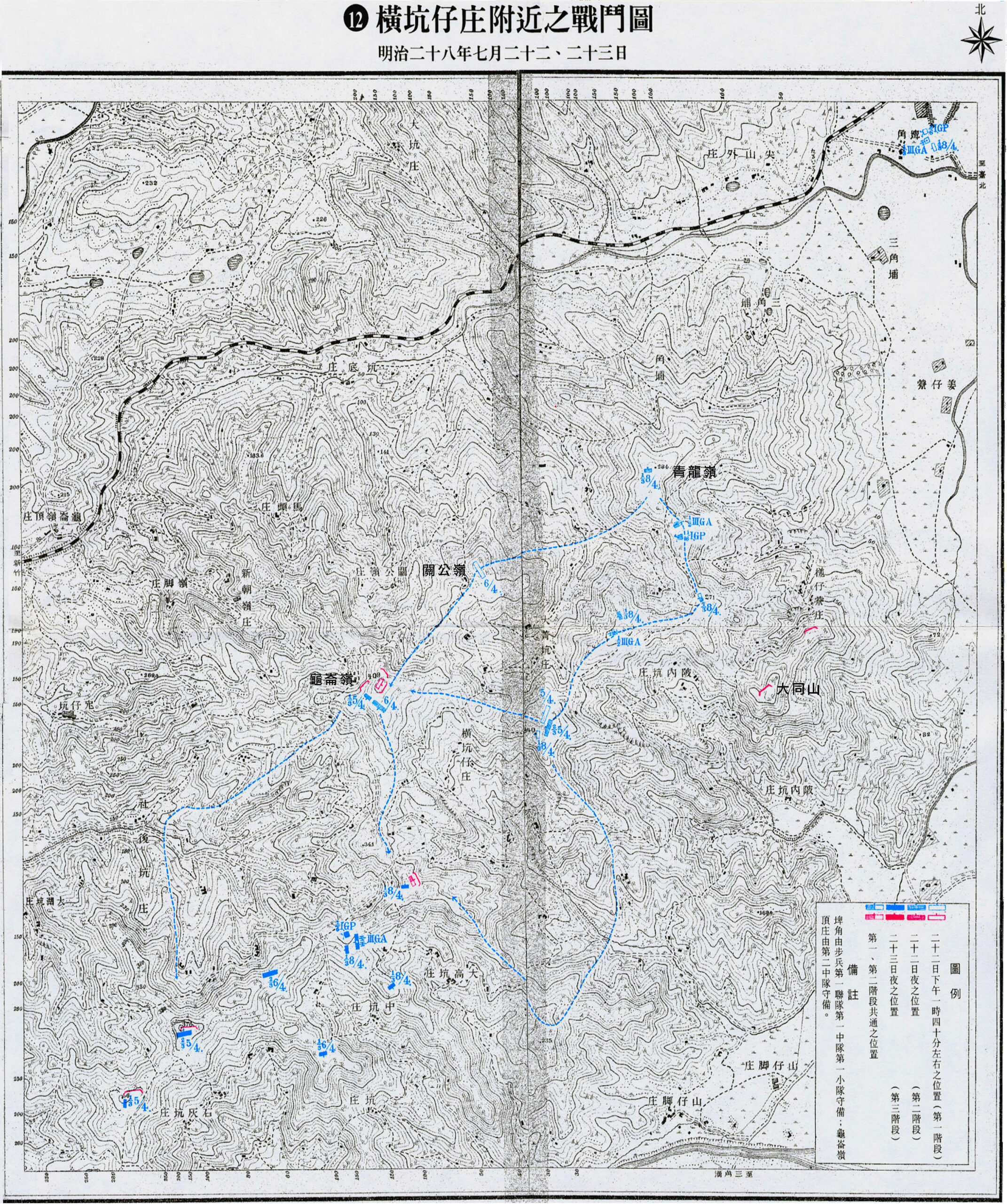

〈橫坑仔庄附近之戰鬥圖〉,「1895年日軍攻臺戰鬥地圖」;收錄於《橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像》,頁19。圖/翻攝自「臺灣百年歷史地圖」,地理資訊科學研究專題中心,中央研究院

〈橫坑仔庄附近之戰鬥圖〉,「1895年日軍攻臺戰鬥地圖」;收錄於《橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像》,頁19。圖/翻攝自「臺灣百年歷史地圖」,地理資訊科學研究專題中心,中央研究院

在本書中,「歷史」作為一個潛勢,或無限的可能性,勢必只能因某種後見之明的觀察角度銜接方能彰顯。反過來說,我們所得到的歷史,也必然受到(後見)觀察視角的限制,決定了什麼細節得以被攫取,什麼細節將被失落。如在〈橫坑仔庄附近之戰鬥圖1895〉中,高俊宏寫道:從帝國主義者建構的地圖,反向推敲我們的未明歷史,也可以說是一種知識生產的迴路。換言之,帝國的敘事固然具有決斷事物意義的力量,使得事物被以帝國的框架所理解;但弔詭的是,其框架卻也成了我們得以重新指認事物意義的前提條件。又或者,如同高俊宏在〈老人2016〉中,將桑塔格(Susan SONTAG)的「憂鬱物」(melancholy objects)與他罹患帕金森斯症的母親予以並置。對桑塔格而言,攝影師不只是記錄過去的人,更是發明過去的人;而高俊宏的母親則透過對於丈夫暴力行為的重新詮釋來自我醫治,並以此得到了屬於自身的未來。在此,丈夫的暴力之於高俊宏的母親,無疑具有內在的強大張力,其既框定、限制了記憶的諸可能性;但也同時弔詭地使母親獲得可重新述說自身歷史的能力。

不只如此,高俊宏更不斷地將自己的父親,以「大寫父親」的形式與攝影對照閱讀5。在「大雪」的首篇〈八公里1997〉中,他以一張自己所拍攝、父親在大南坑八公里處的工寮照片起頭。高俊宏寫道,照片中充滿著向其逼視,如今卻多已被遺忘的各種細節:其中未被清楚顯影的是什麼?那排堆到屋頂的塑膠籃裡裝的是什麼?籃子前吊掛的內衣又是否殘留著果農的汗水?這些無法被回答的事物,如同中風後凝滯於血管中的血塊,反過頭來暗示了快門按下(也可以說是書寫停筆)瞬間的排除性。

高俊宏的書寫展現了歷史「實現性/可能性」之間的張力,而其間的諸可能性,終究得透過「(我)說」或「(我)觀察」方能被側面地感知。但就如同高俊宏(甚或是帝國)決定按下快門,以捕捉某物的「抉擇」,此一「決斷」之力,也同時限制了「歷史」的範疇。因此,書中提出的「二次觀看」成為了面對歷史的不得不然,因唯有藉由自身觀看位置的自我指涉,生產可供再次「後見之明」的觀看(歷史的)主體位置,方能拾獲重新捕捉「剩餘記憶」,並予以編碼的能力。

正是在這個意義上,本書真正的問題意識並非如何再現歷史的片段,而是:如何取得對現象的重新觀看位置?這使得高俊宏書中提出的「二次觀看主體」,成為了面對歷史的倫理行為。亦即唯有藉由對於觀看位置的指涉,不斷生產可供再次「後見之明」的觀看(歷史的)位置,從而揭示了原先觀看的框架及其侷限。

由此觀之,「橫斷」一詞既指向了日本殖民政府將臺灣全島「檔案化」,以決斷土地意義的蠻橫行為;同時指向了高俊宏自身創作的決斷性暴力。但「橫斷」一詞,或也指向了一種重新理解歷史的姿態。換言之,對於歷史的書寫必然是一個橫斷之暴力,但因為橫斷,歷史中的事物因而產生意義,並得以被我們感知。

高俊宏,1997,《大雪林道.八公里工寮》。收錄於《橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像》,頁224。圖/高俊宏提供

高俊宏,1997,《大雪林道.八公里工寮》。收錄於《橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像》,頁224。圖/高俊宏提供

德裔策展人法蘭克(Anselm FRANKE)曾在《泛靈論》(Animism,2010)中,以具有透視意義的「佈景術」(scenography)一詞,回應拉圖(Bruno LATOUR)所提出的視覺體制。法蘭克將拉圖研究中的視覺體制與中心透視意義下的「策展—佈景」予以連結,並指出博物學家、探險家截斷各地物種原有的生命脈絡,將之製成標本後帶至異地博物館展出的行為,本身即彰顯了主體將事物編碼為客體的過程。在這個意義下,「展覽」正是此一客體建構過程的重要媒介6。

然而對法蘭克而言,「泛靈論」展覽的策劃目的並非「證明」萬物皆有靈性,從而取消帝國的凝視;反而試圖在展覽中反身性地暴露觀看與差異的暴力,以及這個客體化機制所生產出來的各式歷史敘事。同時,他並不意圖全盤否定差異,更嘗試透過策展之行為指認「使⋯⋯有所差異」的中間媒介,如何錨定人們對事物的感知與認識。同時,藉此引入更多的中間媒介,以及隨之而來的差異形式,從而取消特定觀看機制或差異機制的合法性。

以此切入,若說高俊宏嘗試指出歷史詮釋之「框」,如何錨定我們的各式感知,甚或是對自身生命的理解,並在「框」必然存在的前提下,嘗試藉由「二次觀看主體」的提出,奪回歷史的(再次)詮釋能力。與之相應的,我們可將粱廷毓筆下的「無頭鬼」視為《泛靈論》所論及的「策展」行為。「無頭鬼」並非某個特定族人斷頭死亡後的冤魂,反而被高度概念化後,作為不同宇宙觀交會之介面。即藉由對「斷頭」一詞的歷史性追溯,族群間的複雜關係(作為訊息值)得以湧現;反過來說,也變相使得特定的語彙(比如說獵頭),得以在不同的宇宙觀中被銜接在一起。我們或可一言以蔽之,相較於高俊宏意圖在《橫斷記》中勾勒(歷史)遞迴的整體運作機制;粱廷毓則更重視對歷史複雜性的化約,並以「無頭鬼」作為介面,得到觀察(與化約)發生於「浪漫臺三線」中,四種完全不同宇宙觀間衝突的契機。

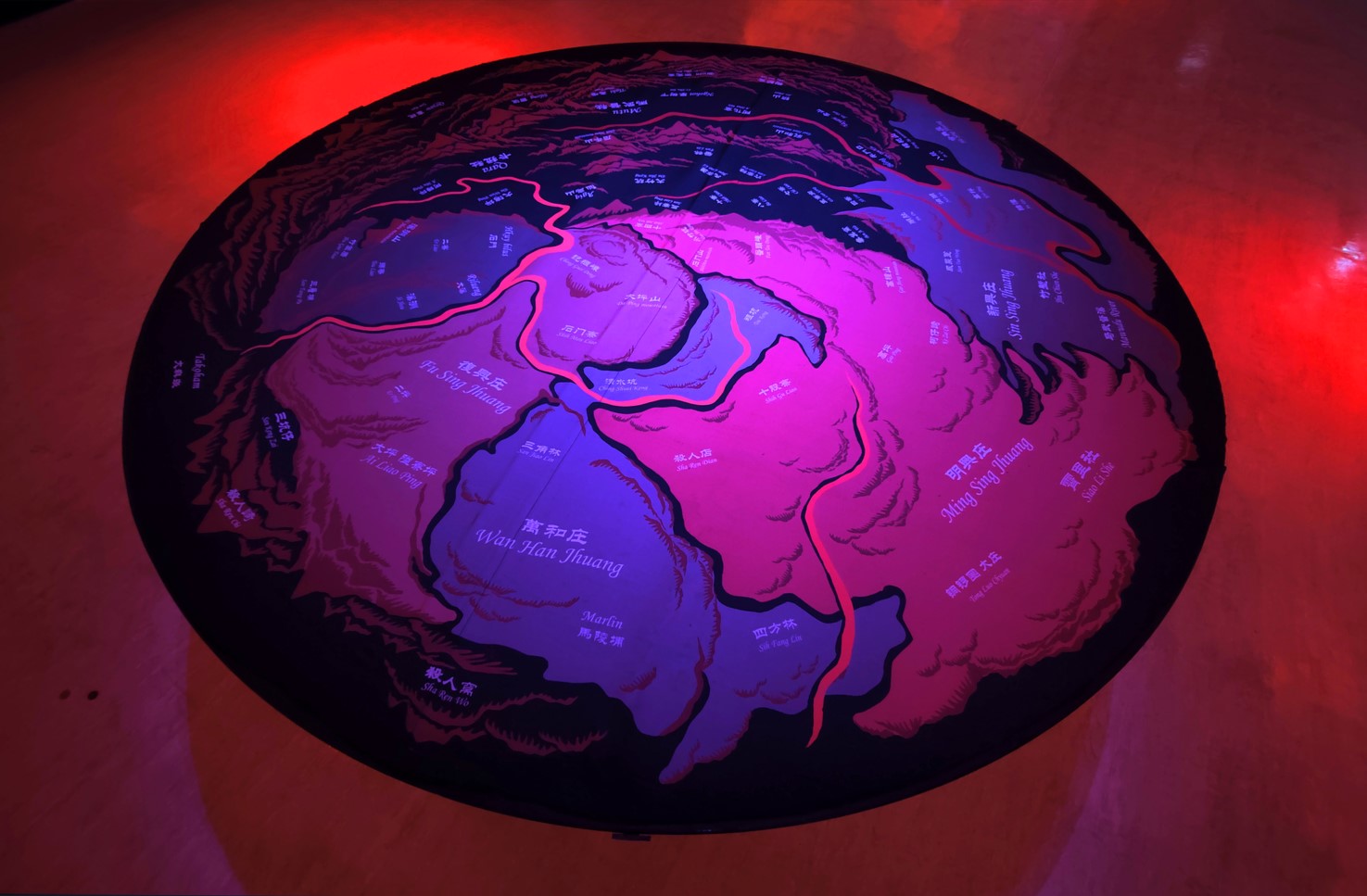

梁廷毓,2022,《斷頭河計畫──圖誌》,「問世間,情不為何物—2022台灣美術雙年展」展覽現場。收錄於《噤聲之界:北臺灣客庄與原民的百年纏結和對話》,頁214。圖/許博彥攝影、梁廷毓提供

梁廷毓,2022,《斷頭河計畫──圖誌》,「問世間,情不為何物—2022台灣美術雙年展」展覽現場。收錄於《噤聲之界:北臺灣客庄與原民的百年纏結和對話》,頁214。圖/許博彥攝影、梁廷毓提供

也就是說,《噤聲之界:北臺灣客庄與原民的百年纏結和對話》(2024,以下簡稱《噤聲之界》)中的尺度意涵及其延伸的課題,並非是「整體-世界」中單純的大小空間,或事物的大小量級關係;而是不同宇宙觀如何交疊、混雜在一個被高度抽象化的接觸地帶。作為觀察者的粱廷毓,如何以某種視角框定,又化約如此紛亂而複雜的接觸地帶,使其具有可被指認的意義?如粱廷毓在書中自言:反覆探尋死亡的目的,絕非試圖追討、重建歷史事實,反而意圖捕捉不同時空尺度的界線彼此撞擊、混雜的瞬間。在這個意義上,粱廷毓口中的「宇宙」已脫離了建立在「整體」想像中的「世界」語意,轉往不同尺度的多重宇宙論。

由此切入,若我們細觀此書結構,可以發現本書的章節安排,即展現了實際地理空間與抽象意義下的「宇宙觀接觸地帶」,兩種空間形式的張力,並內蘊為「實現性/可能性界域」的這組差異。首先,每個章節均以「OO之地/域/河」為題,呈現的正是「浪漫臺三線」的實際地理區域;章節名稱中的前綴,如獵場、異族、血壤等,則是為化約、實現該地複雜性的觀察視角。比如第三章的「頭顱.襲奪之河」,我們或許可以理解為:以獵頭事件為視角,觀看發生於大嵙崁溪這條河中的各式紛爭;又或是第六章的「血壤.祖遺之地」,則為:以土地、林木所有權為視角,觀看發生於大嵙崁、三角湧、鹹菜甕等淺山地區的血鬥。

粱廷毓,2024,《噤聲之界:北臺灣客庄與原民的百年纏結和對話》書籍內頁,游擊文化出版。圖/梁廷毓提供

粱廷毓,2024,《噤聲之界:北臺灣客庄與原民的百年纏結和對話》書籍內頁,游擊文化出版。圖/梁廷毓提供

藉由多次性地分派「實現性/可能性界域」的這組差異,粱廷毓將「浪漫臺三線」的諸可能性,不斷地分化、類型化、圖示化,並將遞迴──即可自環境再次提取意義並將可能性予以實現──的機制內蘊於書寫中。更精準地說,藉由反覆操作「實現性/可能性界域」之差異獲得新的訊息值,並將這種「由自身觀察所產生之結果」的過程,保留在創作行為之中。作品既呈現了其框架,也反向指出每個視角之限制,並獲得了再次遞迴的可能。

另一方面,如同書中所言:「『屍首分離』是跨越聚落與部落之間極為弔詭的共同參與,無頭鬼魂則是雙方之間的共同故事。」7若說全書建立在一個又一個的觀察視閾中,「無頭鬼」既串聯起每一個(粱廷毓的)觀察視閾;也串聯起每一個(族裔的)不同宇宙觀。但在本書中,「無頭鬼」既是多重宇宙的連繫介面,更是一個使得「互為主體、複數與共說的歷史書寫」8成為可能的立足點。這並不表示不同族裔的人們可以尋求詮釋的統一,進而取得和解;相反的,「無頭鬼」成為法蘭克意義下的中間媒介,內爆了過往「漢人 vs. 原住民」的唯一認識,並將盤根錯節的宇宙論碰撞歷程予以呈現。而這,或許正是粱廷毓念茲在茲的「轉型正義」版本吧。

梁廷毓,2017-,「斷頭河計畫」,「問世間,情不為何物—2022台灣美術雙年展」展覽現場。圖/許博彥攝影、梁廷毓提供

梁廷毓,2017-,「斷頭河計畫」,「問世間,情不為何物—2022台灣美術雙年展」展覽現場。圖/許博彥攝影、梁廷毓提供

埃斯波西托(Elena ESPOSITO)曾表示,「虛構」是一種立基於「中心透視」而出現的概念,暗示了一位「觀察者」對「想像世界」的單方面觀看與創造。此一建立在「自我指涉/異己指涉」(Selbstdifferenz/Fremdreferenz)之上的兩重體系(binaeres system),使得「世界」成為了主體所觀察的客體。

然而,由於當代技術的演進,多平台、多媒介的同時間作用已成為常態。對當今的超讀者(Hyper-leser)而言,並不假定某一視角的優先地位,也沒有將某種文本中所彰顯的關係固定化的需求。這使得人們與其他人、與文本進行交流時,不再是為了與外部的視角進行爭論,而只是為了豐富自身對「觀察」的複合式能力9。

從高俊宏的「二次觀看主體」到粱廷毓的「無頭鬼」,我們可以發現所謂的歷史並不建立在諸事件的排序;書寫的意義更不在於重構被大敘事排除的人、事、物。在兩位的文學作品中,歷史是一個建立在由觀察視角框定的「現在的過去」與「現在的未來」;而「歷史書寫」的真諦,則是對於「使事物被以特定形式理解」之條件的捕捉,並反身性地提供遞迴的可能。

梁廷毓,2023,《「祂」的再評議》,「斷頭鬼之夢─梁廷毓個展」展覽現場。圖/許博彥攝影、梁廷毓提供

梁廷毓,2023,《「祂」的再評議》,「斷頭鬼之夢─梁廷毓個展」展覽現場。圖/許博彥攝影、梁廷毓提供

在《噤聲之界》的後記中,粱廷毓寫道:「我寧願將『田野踏查』代換成是某種『在場』的行動。不僅是在客庄與部落之間往返⋯⋯必須「走進」異界、常民空間、學術領域與藝術場域,展開各領域及地方社群的連結,開啟多角化的展示介面。」10我建議,我們應以海德格(Martin HEIDEGGER)意義下的「揭蔽」(entbergen)11來理解這段話中「田野調查」與「在場」的意義。田野調查製造出了一個理解事物的「框」,並使得某些事物以可被銜接到「框」的方式而被揭露;這變相地排除了無法被銜接的事物。如同彼得斯(John Durham PETERS)的建議,我們應將目光擺在「離格」(ablative case)之於意義的關係上,觀看不同的媒介如何作為使事物產生某些特定意義的介面──亦即「by means of which」的思維12。或用埃斯波西托的話來說,即是一種允許同時間內擁有各種不同視角的「對觀察的觀察能力」的掌握13。

在這個意義上,我們因此可以理解,為何高俊宏與粱廷毓在創作中將歷史與現實複數化之餘,更將自身的創作、論述也視為一個幾乎脫離自身的、可被再製的對象。高俊宏不只擅於重整自身作品、出版成冊,更在C-LAB「Re: Play 操/演現場」(2020)策展人王柏偉的邀請下,重製了2000年前後的多件行為藝術作品,完成「回製(原「山喬菌宏如何重複我的藝術」計畫,2002)」。梁廷毓2023年的個展「斷頭鬼之夢」,除了是自2017年執行至今的「斷頭河計畫」(The Beheaded Stream Art Project)的一部分,更在展覽現場,將自己撰寫的期刊論文與研究著作視為素材,再次「回收」至新作品中。

雖礙於篇幅,本文無法更一步地連結兩位創作者的文學與藝術實踐;但仍嘗試拋磚引玉,提出一個歧異性的、複數的「世界」理解,重新切入兩位創作者「史料迷宮」。或我們可以說,若「演化」(evolution)一詞暗示了生命的可被自我再製,亦即擁「非此現實」的可能性;本文的最終目的就是要指出:《橫斷記》與《噤聲之界》如何把「可被自我再製」作為作品的前提,並以此發展出一部具有「演化」可能的遞迴儀器。

高俊宏,2020,「回製(原「山喬菌宏如何重複我的藝術」計畫,2002)」,「Re:Play 操/演現場」展場現場。圖/蝙蝠星球陳浡濬攝影、臺灣當代文化實驗場提供

高俊宏,2020,「回製(原「山喬菌宏如何重複我的藝術」計畫,2002)」,「Re:Play 操/演現場」展場現場。圖/蝙蝠星球陳浡濬攝影、臺灣當代文化實驗場提供

責任編輯:童詠瑋