我們到底有自主選擇的自由?還是受制於技術環境的調控?如今,演算法扣連的商業與政治操作,不斷形塑我們的主體,它給我們自由選擇的假象,然而所有選擇都被一套系統控制,我們的一舉一動,完全制約在這套演算法系統內。除了演算法不斷鞏固的「回聲圈」(echo chamber),沒有任何「外部」可逃,哲學家韓炳哲(Byung-Chul HAN)提到的「他者的消失」――數位時代除了演算法預設好的自戀主體之外,沒有任何外部空間。1 我們如今生活在被數位技術全面包圍的時代,正在跟無所不在的技術合體、互滲、交融,成為不斷變形的混種生命。1990年代初唐娜.哈洛威(Donna HARAWAY)提出的人機混合「賽伯格」(Cyborg),以挑戰人類中心的同質假設 2 ;如今已不基進,而是一種日常不過的常態「我們=演算法=機器=運算」。

技術往往想偽裝成透明中立的載體,但其從來都不是「中立透明的工具」,而是充滿各種意識形態與鞏固既有的偏見。如今,不再是居伊.德波(Guy DEBORD)提過的「景觀社會」(the Society of the Spectacle),以可見的消費圖像控制人類;而是以不可見的演算法不斷調控我們的神經――我們的慾望、愛情、毛細孔的微感覺,都被內嵌在演算法的運算中,自以為是的認同、熱血、觸動與自由選擇,不過是場演算法建構的遊戲。

當代各種批判理論與藝術創作,往往想揭露看似「中立的技術」潛藏的問題。然而,所有演算法黑暗面的提醒都有如一種無力控訴,各式數位藝術節也不斷告訴我們要想辦法擺脫資本滲入技術的全面控制,要從資本方奪回自由使用技術的權利。然而,有意思的藝術創作,絕非只是單方面說教的資訊內容傳遞(告訴大家,我們都被控制了),而是想辦法在具體情境中讓人們「切身」地感覺到恐怖與詭異。

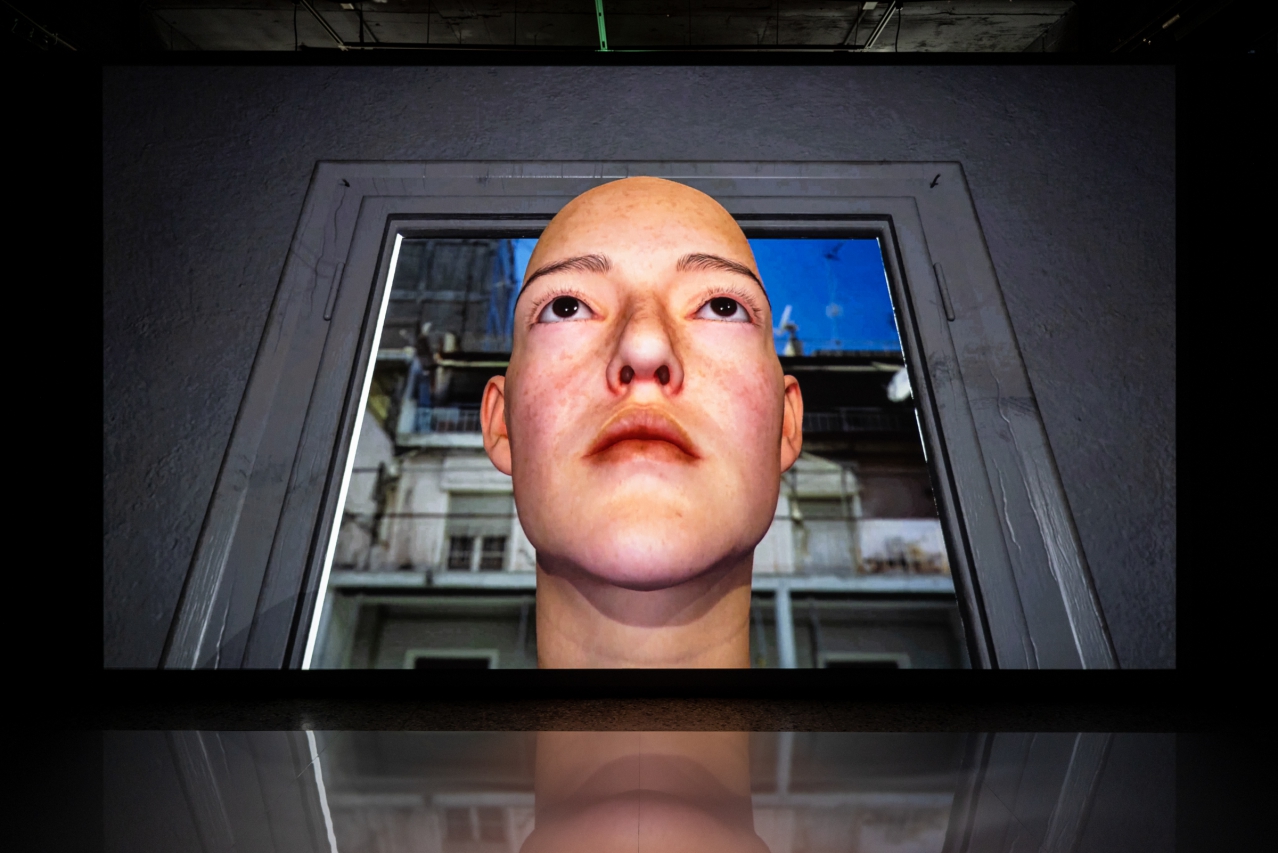

如何讓看似虛擬的演算法再次「肉身化的具體有感」,在C-LAB的展覽「超限社會」中藝術家奇里亞姬.戈妮 (Kyriaki GONI)的作品《禁止演算法觀眾》,影像中一位3D建模的人形智慧助理,以平穩女性聲音向觀者娓娓道來虛擬助理的特性。如果說「日常演算法」是全方面地透過收音監控我們,那《禁止演算法觀眾》則是提出逃逸監控的幽默方法。儘管《禁止演算法觀眾》的形式如同講述式表演(lecture performance)般提供大量的文本,然而智慧助理栩栩如生的細微表情神態,都讓人感到某種詭異與不安(相較於消費市場上可愛化、貓化、萌化的智慧助理形象)。

「超限社會」中奇里亞姬.戈妮 (Kyriaki GONI)的作品《禁止演算法觀眾》展出現場。圖/王世邦攝影,臺灣當代文化實驗場提供

「超限社會」中奇里亞姬.戈妮 (Kyriaki GONI)的作品《禁止演算法觀眾》展出現場。圖/王世邦攝影,臺灣當代文化實驗場提供

同樣運用講述式表演的方法,里米尼紀錄劇團(Rimini Protokoll)的《恐怖谷》更是把肉身恐怖感推到極致。如果說《禁止演算法觀眾》是把虛擬助理可見地肉身影像化,那《恐怖谷》則是完全把人的肉身翻模成一台詭異機器,並在現場述說他的生命成長過程,同時後設地詢問觀者到底是人還是機器。在此,虛擬副本與實體生命的界線開始模糊,現場演出與預錄再現的關係也開始不穩定,而自以為是的「人」(觀眾)更是被再次反轉成機器。

如果說我們的生命都被轉化成網上的數位人,那數位肉身是要如何在場呢?吳瀚生(Royce NG)的《在場》以劇場表演形式凸顯「數位幻肢」,同樣有大量講述式文本,但不同之處更是把「虛擬作為在場」。假使說《恐怖谷》將人的肉身複製成機器表演,那《在場》則是更加去肉身的「投影」虛擬雲霧感(把「詭異的臉」投影在演員身上、接著投影在雲霧上),同時配合過度刺激的燈光挑釁觀者習慣的感知。儘管是虛擬肉身,但透過極致舞台操作,也帶出另一種對於「數位肉身」不舒適的「過度體驗」(相較於日常視訊開會的數位體驗)。

可以看到,上述作品都越來越取消人類原真性的位置,複製品(虛擬化身、機器、建模、投影等)反而更具有生命力。3 當中傳統意義上的「人」都被數位技術的介入而暴力瓦解,在這個大量使用數位化身的時代,我們都得重新思考當代的「人」到底是什麼?

讓我們將鏡頭拉到徐聖凱為此計畫所舉辦的「還我元形:數據與面相的人生諮詢」(簡稱「還我元形」)工作坊。徐聖凱試圖將「演算法系統」連結「算命面相系統」,也就是透過演算法計算的「標籤」(Google商業後台的標籤),以面相系統推測人們應該會「長什麼樣」。而他也舉辦工作坊,邀請「參與者」與線上知名算命師「簡少年」,推測資料標籤的肉身化形象。4

「還我元形:數據與面相諮詢」工作坊,算命師簡少年與體驗者Ray。圖/徐聖凱提供

「還我元形:數據與面相諮詢」工作坊,算命師簡少年與體驗者Ray。圖/徐聖凱提供

今日的演算法已經比我們還要理解我們自己,它不只是控制意識,而更多是控制「潛意識」。不同於我們主動形塑的人設,我們在各大平台上被動地提供各式各樣的資訊(關鍵字、點擊紀錄、停留時間等數位軌跡),讓演算法替我們貼標籤,形塑人生腳本(人設),我們的人生幾乎是照演算法算命的「命定之路」前進。相較來說,「面相算命」一樣也是透過面相(資料)指引命運,但面相的系統卻更為模糊與彈性,不像演算法如此隱形與暴力地不斷塑造我們的慾望。

對照「西方的演算法技術」跟「亞洲的面相技術」,就可以發現演算法技術不斷把人作為採集資源的對象,跟商業與政治合謀的演算法也正在徹底碾壓我們的生命,演算法讓人有自由選擇的幻覺,但事實上卻是讓我們活在封閉的餵食系統裡;相反的,面相技術則是更開放地關注內在宇宙與外在世界的交互關係。

然而,如今面相技術也被演算法給吞噬,「算命師本人的臉」也被大量的媒體塑造與中介,我們看徐聖凱邀請的算命師簡少年的「形象塑造」就可以窺知一二。看看「簡少年的笑」(參考簡少年網站),一開始看會覺得這是一張代表和善、親人、不帶距離好跟客戶拉近關係的微笑;但看久了會感覺到一種詭異感,有如網紅模板的微笑,或者藝術家李亦凡在《不好意思…請問一下這個怎麼打開》提到「數位人」內建51種表情封包的其中一種。簡少年的笑跟當代攝影家如湯瑪斯.魯夫( Thomas RUFF)、Rineke DIJKSTRA 等人所拍攝人物肖像時不帶情緒的冷面比起來,充滿了更恐怖的異化。也就是說,「算命師人設」也滲入現實,彷彿「簡少年本身」就是「演算法偏好」的化身。如今,算命師的面容微笑設定也得跟上時代,服從演算法巨獸的控制,成為流量吸引的代表。

「還我元形:數據與面相諮詢」工作坊活動現場。圖/徐聖凱提供

「還我元形:數據與面相諮詢」工作坊活動現場。圖/徐聖凱提供

回過頭看徐聖凱主辦的「還我元形」工作坊,參與者或觀察者根本沒在理會大數據暴力調控生命的隱私與監控問題,大家都是想要透過算命師找到自己人生的方向。在我參與的過程中,剛好我那一桌聚集其他同行的算命師,而大多數在場的人壓根沒想推測其他人的「人設」是什麼樣(徐聖凱的「還我元形」工作坊主要設計的橋段),而是更想知道自己未來人生的指引,於是在場許多人都湊到我這一桌「開算」起來,很大程度偏離了工作坊原本的設定。

在我看來,不是去問「演算法標籤、面相、命盤、我們對他人的推測」是否能夠對應「現實實際的人」(徐聖凱主要的問題意識),這永遠不可能一一對等(人是動態過程)。而是問,誰更會「說故事」、誰更會「虛構」、「A虛構與B虛構的競爭關係」是什麼?也就是說,如今現實本身就是一場演算法的虛構遊戲,我們要如何創造「更強的虛構」與其抗衡?這虛構的能力,並不是大企業平台、算命師或藝術家主導,而是我們都可以創造「另類參考座標」,以抗衡「被命定計算的座標」。以更強而有力的虛構挑戰假裝成現實的虛構,而不是再現式地偽裝成與現實的對應關係。

回頭看《禁止演算法觀眾》、《恐怖谷》以及《在場》的肉身化,都把強力虛構的瘋狂詭異感帶出,並配合扎實研究基礎的講述式文本提出反思現實的空間。相較來說,「數位孿生自造計畫」儘管也有面相與資料轉譯的研究基礎,但在對「數位攣生」的感受性跟美學上卻較少轉化,對監控的批判也有種隔靴搔癢感,工作坊過程彷彿都導向了人生諮詢的算命主場,而少了讓參與者反思與意識到不對勁的空間。如今,面對演算法、社群媒體與串流平台偽裝的現實,我們必須「徹底虛構」,以「自造」重新繪製座標,抵抗演算法或命理系統的命定治理,以「基進微笑面容」挑戰「演算法塑造的微笑」。