以下三個獨立事件,分別涉及人類活動中至少三種截然不同的時間進程,同時也與人們對事物會發生變革所需的時間、速度及頻率的基本認知有關。本文將以此為起點,開啟關於「文化實驗」的一系列思考:

HFT(High Frequency Trading)又名高頻交易,是指充分運用自動交易的設計,從超出人類反應時間的市場變化中(譬如極微小的賣出和買入價差)設法獲利的一種交易方式。2010年5月6日發生的著名「閃崩」事件(Flash Crash),即是源於某個交易員試圖透過高頻交易操控股市,使得當天美國道瓊工業指數在短短36分鐘之內下挫了9%,令市場損失共約8,620億美元,引發軒然大波。

日治時期,臺灣曾經是主要的檜木輸出地。阿里山曾設有不少伐木廠,將重要的檜木資源運至日本蓋神社和廟宇。二戰後,臺灣的林業政策仍繼續伐木,致使大量的原始森林遭到破壞。檜木的生長速度緩慢,平均約350年才能長高1公尺。因此許多自日治時期之後就從臺灣土地上消失的山林資產,直到今天都無法復原。

2019年,一位NASA科學家詹姆士.歐杜諾修(James O’DONOGHUE)因為學習動畫製作之故,在網路上分享了自製影片,以清楚易懂的方式解說光速在宇宙中傳遞需要耗費多少時間。當影片以實時(real-time)速度呈現光從地球抵達火星,最快仍需要至少3分2秒之久時,一般大眾不只獲得一個理解光速究竟多快(或多慢)的簡明視覺化形式,同時更獲得了具體感受宇宙空間究竟多廣闊的有效途徑。

Earth-Moon-Mars distances to scale, at LIGHT SPEED! Film by James O’DONOGHUE

上述三個獨立事件分別在不同的時間尺度下進行:毫秒、百年、分鐘。股市崩壞只需要一眨眼的功夫、樹木生長需要數百年甚至千年以上的等待,而以光速進行的星際通訊,遠比人們想像中的更為漫長。儘管這三者耗費的歲月天差地別,但只要從適當的尺度理解,我們便能對其變化進程有合理的估算和期待。相反地,若是缺乏這種必要的速度學認知,將宏觀世界之變化壓縮在人類文化活動的有限視野下理解,我們就可能將本屬不同尺度規模的事物,混為一談。甚至,忽略了即使在人類短暫的歷史中,每一種物質文化(及其所對應的生產技術、觀念)所需的時間進程都不盡相同,以至於我們總是制訂出過度追求短效、倉促的未來計畫。1

舉例來說,當我們在藝術領域中談及「文化實驗」的概念時,究竟是將之放在何種時間尺度下理解的?若更具體就創作中的實驗來談,摸索一項全新的創作材料需要多久時間?將某種陌生的展呈技術開發成熟並普及化,又需要多少時間?一個藝術家自認必須潛沉多久,才能醞釀出她/他下一個展演計畫的雛形?而其認知相較於國家藝文補助單位對創作週期的想像,又存在多大的落差?如果每一種技術、材料、形式和觀念的革新,所需的社會條件各不相同,過於扁平狹隘的展演製作期程會不會將我們侷限在一個「當代性」的迷障裡?或反之,當我們強調所有創作計畫都仍在持續演進,並且在做展覽時大量依賴文件、調研紀錄、草圖或測試版本,會不會因此反而過度濫用了「work in progress」的意義?

總而言之,回到最根本的問題:對「文化實驗」的深耕培育而言,我們是否思考過哪一種時間尺度(與速度)概念才是相對合理的?

特別是身處在COVID-19這場世紀疫情之下,上述的難題格外值得深思。因為病毒極大程度改寫了我們對於「速度」的既定認知。不少國家因為一開始的掉以輕心,如今更加集中掌控所有與生命存續(和監管)息息相關的技術介入力量。同時,也變得更為重視生產力/研發力/組織力的即時配置,以及對局勢變化的快速因應能力,以至於,「速度」兩字被大幅抬升到幾乎是政治正確的地步。它既是核心的文化價值,也是總體國力的展現。某方面來說,COVID-19像是促成了一台以全球為規模的超大型加速器,使所有國家皆籠罩在一股「速度利維坦主義」(Speed-Leviathanism)的氛圍之中。它一方面掀起這波同時席捲經濟、文化、社會與政治層面的巨大風暴。另一方面,也似乎在人們心裡暗地置入一種觀念:意即假定這種例外狀態下的生活,一切皆可加速。而當例外狀態逐步篡位,最終成為我們的生活常規時,那些無法加速的事物將難以適應未來挑戰,注定遭到淘汰的命運。

簡言之,速度利維坦主義無法忍受資源的無端耗費,更不可能接受人力和時間的虛擲,最終卻無法換取任何成果。即使是所謂的「創新」或「研發」,也必定是工具理性和目的性導向的。所有一切都能以國家總體競爭力之名,在技術官僚的算計邏輯下落實為可視化的成果――那些雖然短效但具體可行的成果。據此,「防疫視同作戰」遠遠不只是口號,而是將戰爭修辭確實轉化為政府機構的行動信條,並且強調施政成功與否的訣竅,恰恰就是速度和效率。相反地,若是無法進一步提升作戰速度,盡快挺過疫情並恢復經濟活力,那些反應過於遲鈍的國家政體勢必會在這場生命政治的競速賽局中敗下陣來。就此而言,COVID-19帶來的不僅僅是資本主義加速機器再一次突變的絕佳誘因,更是一場速度利維坦主義思想正式上位的全球化佈告:它變態地要求所有國家都應該成為保羅.維希留(Paul VIRILIO)口中的「競速政體」(dromocracy),而非民主政體;國家成敗如今只與競速學(dromology)相關,而非傳統的政治學策略。2

但值得我們反思的正是這點:「文化實驗」的進程,難道也必須受制於速度利維坦主義式的時間邏輯,綁縛在偏狹的社會加速(social acceleration)思維之下?事實上,對「實驗」兩字提出迥然不同的進程想像和發展步調,正是空總臺灣當代文化實驗場(C-LAB)最初極力向外界證明的一點。作為新型態的文化機構,它自成立以來面臨的最大壓力,即是國家主政者和民意代表希望立即看見「具體施政成效」的考核思維,以及空總周邊開發主義勢力的不斷進逼。平心而論,為了順應這些外部要求(或者,為了替內部實驗性計畫爭取相對自由的空間),近期的C-LAB也大量策辦與一般藝術場館無異的展演活動,搭配幾乎可說是過量的工作坊、講座、論壇、分享會,努力創造聲量和關注度,使一般民眾注意到這個地方持續有活動在產出。

最能彰顯C-LAB作為「文化實驗場」的,恐怕要屬「CREATORS創作/研發支持計畫」的獨特設計。圖©臺灣當代文化實驗場

最能彰顯C-LAB作為「文化實驗場」的,恐怕要屬「CREATORS創作/研發支持計畫」的獨特設計。圖©臺灣當代文化實驗場

但真正能夠標誌C-LAB特質,或最能彰顯它作為「文化實驗場」的一點,恐怕要屬「CREATORS創作/研發支持計畫」(簡稱「CREATORS計畫」)的獨特設計。因為該計畫與一般駐村或創作補助機制最明顯的差異,就是它全然不是以成果或績效考核為導向,也不會要求在進駐計畫結束之時,藝術家和其團隊必須拿出某個明晰可辨的「創作實驗成果」。除了提供常規的資源、空間、軟硬體設施,「CREATORS計畫」更為重視專家顧問之媒合,以及評論觀察員等陪伴機制的支持,著眼於搭建一個創作思想得以站穩腳步的立基點。也就是說,「CREATORS計畫」的初始設計,同時解除了兩個纏繞著臺灣當代藝術的緊箍咒:一是假定創作的實驗性探索,必定以展覽或作品製作為其終點。二是假定創作實踐必定是「可展示的」,或必然朝向可視化的成果努力。它表面上雖然仍以「計畫」之名,但在藝文補助環境日益科層化(所有人都沉淪於無止境的申請表格與階段報告),同時也高度計量化(所有獲補助/未補助紀錄必須一目了然)的今天,「CREATORS計畫」多少保留了一點藝術系統內部的不穩定性――它無法輕易化約為僵固的時程進度表,難以削足適履地卡入一般性的計畫性思維裡;它甚至允許創作實驗的某些區塊,既不可展示,亦無法被加速。要言之,「CREATORS計畫」的推動,某個程度上代表我們依然願意相信「文化實驗」本身就是極度耗時、耗力的。它不僅短時間之內難以立竿見影,更存在「實驗會失敗」的可能性,從而對這個瘋狂競逐展演活動輪替速度的當代藝術世界,帶來一定程度的擾動。

特別指出這點,並不是為了說明「文化實驗」僅適用於純粹耗費式的藝術生產邏輯。畢竟我們早已遠離1990年代「台北國際後工業藝術祭」那種生猛有力、可不計一切代價的生產場景。正好相反,「CREATORS計畫」的存在恰恰能幫助我們反思:這個看似勢不可檔的「大企劃書年代」還存在哪些缺陷和盲點?我們會不會其實根本不懂怎麼做真正長遠的規劃?不知如何給予實驗、試煉、探索、思考真正充裕的時間,讓創造性的事物得以自然醞釀和成形?

當然,目前「CREATORS計畫」本身並非毫無挑戰。它一方面有資源分配上的壓力,另一方面,由於收錄的創作實驗類型既多又廣,舉凡生物藝術、新媒體藝術、聲音藝術、科學調研、歷史踏查,甚至地方創生,皆在該計畫支持的守備範圍之內。但嚴格而論,除非C-LAB本身的內部編制人力更為多元,否則並不容易細緻照顧到如此多面向的跨領域內容。也就是說,如果「CREATORS計畫」僅僅扮演資源平台與初階媒合者的角色(儘管妥善做到這點已實屬不易),它就只能是短暫且缺乏延續性的進駐機制。縱使雨露均霑卻難以長久積累,形成真正具有明晰脈絡的「實驗文化」;它可以激起討論火花,但因為缺乏縱深視野以及對個別計畫的長期性追蹤,難以就地形成為某種文化聚落(settlement)。在此,「settle」之意本就是使人得以安頓,使創作生活的節奏得以穩定發展,並且使「嘗錯」和「試煉」的環境能夠落實。這些條件都不是頻繁抽換、輪動的運作模式可以提供的。

除此之外,「CREATORS計畫」真正面臨的根本問題,在於它始終難以擺脫「可視化邏輯」的幽靈,一再地捲進「於非典型空間裡做展覽」的侷限,與其初始設計有所抵觸。3這份不得不然,充分突顯在近期推出的「實驗通信 CREATORS 2020-21」裡,並在策展人游崴這段文字4中表露無遺:

顯然,策展人也相當清楚,「文化實驗」必須展示這點,更多是出於國家藝文科層體系本身的可視化要求。因此這些調研速度不一、執行時間跨距也迥異的進駐團隊,被迫必須在齊頭式的截止期限內,溫馴地端出各種檔案文件、草稿素材,或者裝置原型充作可觸、可感的「成果」(美其名,一個階段性的實驗「節點」)。在支援系統即將關閉之際,16組進駐團隊幾乎都難以大膽地為自身辯護,彰顯其計畫「既不可展示,亦無法被加速」的一面――也就是藝術實踐有強度但純粹耗費的一面,或者「文化實驗」本身不透明的一面。以至於,「實驗通信」展雖然暫時滿足了外界的好奇心,但由於想要快速窺探創作實驗過程的凝視,本身就是視野扁平且趨於即效性的,越是屈從於這種可視化邏輯,展覽就越是會落入碎片化、分段化呈現的窘境,難以顧全每一個進駐計畫各自的背景資訊脈絡。儘管每一組團隊所耕耘的議題都是有趣的,但由於展場空間相對侷促,計畫之間並不容易調和彼此的殊異屬性,展呈上又相互干擾,觀眾很難透過浮光掠影的檔案碎片,充分掌握作品或計畫本身的真正潛能(potentiality)。

上述問題的癥結其來有自,並非一個C-LAB就能單獨解決。因為可視化邏輯的根源,至少可以追溯到「2012台北雙年展:現代怪獸/想像的死而復生」。在該屆雙年展之後,臺灣當代藝術不僅啟動對歷史檔案的熱切凝視,更能清楚觀察到一波視覺藝術展覽形式的「博物館/博物學化」傾向,為日後「田野」兩字的熱議鋪路。儘管,這波持續至今的創作轉向有其深遠意義,但「副作用」也相當明確:展覽如今被預設是一種快速的知識交換介面和平台。無論策展人和藝術家展出的是已完成的作品,還是能充分體現其計畫之過程性的田調資料、地圖、手稿筆記,展覽往往以「知識的即時交換」作為其隱含前提。越是博物館化的展呈形式(它們多半毫不節制地塞滿大量的檔案文件),就越是假定觀眾在展場閱覽一圈之後,就能理解並帶走這些藝術知識。此即可視化邏輯的基礎原型。

在現階段,李慈湄的「凝結歷史殘響:臺灣洞穴的感知敘事」計畫在展覽中「類現場情境」的營造,難以回應洞穴中錄音、甚至是與礦業遺址的關聯。圖©臺灣當代文化實驗場

在現階段,李慈湄的「凝結歷史殘響:臺灣洞穴的感知敘事」計畫在展覽中「類現場情境」的營造,難以回應洞穴中錄音、甚至是與礦業遺址的關聯。圖©臺灣當代文化實驗場

吳秉聖的「投聲計畫」在有限的時間發展下,展呈上僅能展示相關草稿,以及其反覆測試的喇叭陣列裝置原型。圖©臺灣當代文化實驗場

吳秉聖的「投聲計畫」在有限的時間發展下,展呈上僅能展示相關草稿,以及其反覆測試的喇叭陣列裝置原型。圖©臺灣當代文化實驗場

然而,這種假定一切皆能轉換成可見/可感/可交換形式的預設,往往忽略了在田野踏查,或者實驗探索的「第一現場」裡,存在著許多不可見的「身體性知識」。它們或許可以透過文字說明讓觀眾初步意會,卻無法被立即給予;它們需要相當時間的沉澱、醞釀和體會,甚至必須「活入」(live in)才有辦法習得。當代藝術如果傲慢地假定,這些僅能在不同時間進程和步調中獲得的緩慢知識,全都能順理成章地轉置到展覽空間的「第二現場」(那誇誇其言的「讓不可見變得可見」),甚至以為第二現場就足以取代第一現場,我們恐怕將陷入一種「再現性思維」的展示暴力而渾然不知。5

要言之,倘若無法對這種「一切皆可置入展場」的隱性預設有所警覺,我們自然會濫用任何能彰顯「work in progress」的表達形式,並且難以抗拒可視化邏輯的誘惑。而這種總是趨於速成、短效的傾向,不僅難以深化當代藝術的知識生產體系,同時也會讓創作者對其實驗計畫的時間尺度想像,徹底壓制在如影隨形的展示暴力之下。據此,「文化實驗」非但無法成為我們反省速度利維坦主義的最後陣地,深陷系統透明性迷思的我們,連同「文化實驗」所能開啟的新一輪創作倫理暨方法學探討,反而都在日漸被人們視為理所當然的社會加速氛圍中,成了早夭的生命。

嚴格而論,這裡的癥結並不是我們只能在「展示/不可展示」之間二擇一。真正的問題在於思考:「文化實驗」真正適合對外展露的究竟是什麼?譬如此次在「實驗通信」中展出的「引爆火山工程」,現場出示的寥寥幾筆文件和活動照,以及缺乏充分訊息脈絡的地形圖模型,根本不足以說明這個年輕團隊來回「橫越」(transverse)地質學、考古學、天文學,乃至於飛碟研究領域,找尋科學/非科學知識之間的縫隙與辯證關係的企圖心。該計畫的潛在價值遠遠不是那些能置於展場內的影像或物件,而是如他們的系列講座所呈現的,一種既有學科架構不易促成的知識社群挪移。或者,如吳秉聖的「投聲計畫」和李慈湄的「凝結歷史殘響:臺灣洞穴的感知敘事」計畫。前者僅能展示相關草稿,以及其反覆測試的喇叭陣列裝置原型。觀眾可以感受瞭解裝置和技術的「外貌」,卻未必能在C-LAB有限的空間條件下知其所以然。類似地,後者透過文史物件盡心布置的聆聽室,恐怕也只能給予一個概略的「類現場情境」,卻不足以提供充分資訊,使觀眾進一步瞭解Ambisonics與洞穴錄音背後的技術思想,遑論交代技術本身與臺灣礦業或軍事遺址之間的關聯。也就是說,吳秉聖與李慈湄各自的計畫當然都有做成展覽的潛力,但很可能不是現在;現階段的裝置或體驗式呈現,或許滿足了文化體制對實驗過程的透明性渴望,但卻完完全全受制於一種頗為扁平的日程投射認知,汲汲於找出觀眾可立即帶走的知識形式。

2020年CREATORS計畫團隊之一的「引爆火山工程」,將計畫擴及地質學、考古學、天文學,乃至於飛碟研究等領域的跨越。然而在展呈中以文件和活動照片地呈現,卻難以回應團隊在不同領域間找尋學/非科學知識之間的縫隙與辯證關係的企圖心。圖©臺灣當代文化實驗場

2020年CREATORS計畫團隊之一的「引爆火山工程」,將計畫擴及地質學、考古學、天文學,乃至於飛碟研究等領域的跨越。然而在展呈中以文件和活動照片地呈現,卻難以回應團隊在不同領域間找尋學/非科學知識之間的縫隙與辯證關係的企圖心。圖©臺灣當代文化實驗場

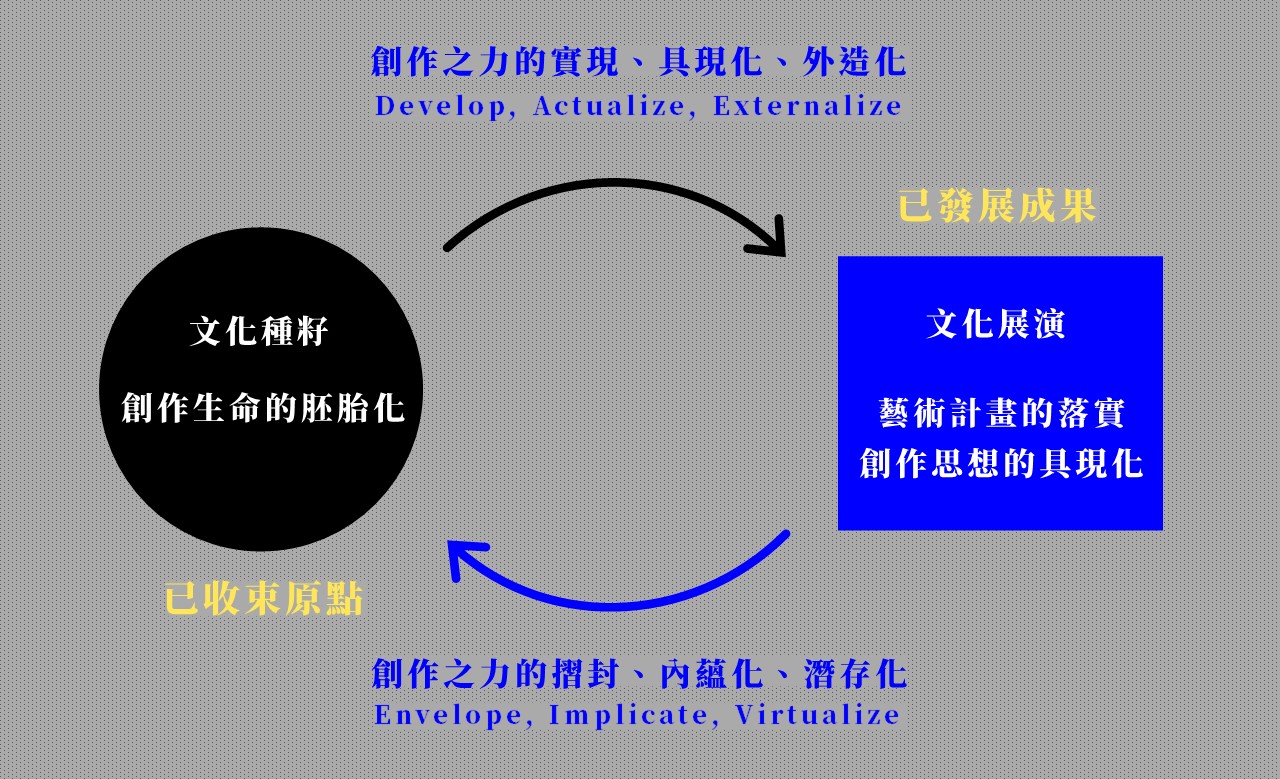

必須特別強調,上述問題並不能簡單歸咎於展呈設想上的失誤。主因是這些計畫某個程度上都受限於可視化邏輯,因此它們往往不是在過早的探索階段就被要求進入展示思維,就是被迫呈現其「第一現場」,公開「文化實驗」本身不透明的暗面。換言之,這裡的癥結並不在於「文化實驗」能否藉由主張自身的不可見性,以規避公眾檢驗與監督的問題。6而是我們很可能誤解了「文化實驗」的核心工作其實不是創作思想的實際展現(manifestation/demonstration),而是創作之力的儲存、蓄積與蘊藏。在此,「實驗」兩字的真正要旨,是為創作思想找到一種可行的內蘊化形式(implication),使其力量得以恰當地收束和沉澱,並於未來適當的時機點綻現。而以此為核心價值的機構,從來都不應該在一檔接一檔的展演製作中不斷地消耗自身氣力。

「文化實驗」與「文化展演」之差異。圖/王聖閎設計,C-LAB製作

「文化實驗」與「文化展演」之差異。圖/王聖閎設計,C-LAB製作

如上圖所示,若以植物的意象來進一步說明,常規的「文化展演」就像是一株消耗土壤沃力和養分而長成的葡萄藤蔓。周遭的陽光空氣水等環境條件,決定了它是否可以長得完善漂亮。「文化展演」的要旨,是透過吸收先前已積累的文化力量,使創作者們的特異想像得以實現,創作思想得以具現化(actualization)。其基本思路是透過層層規劃,使事先擬定的藝術內容得以逐一「展延」(developing)開來,落實成可觸可感的最終成果。但相較之下,「文化實驗」則猶如一顆儲存能量與基因序列的葡萄籽,其動力是思考如何將創作之力的「多」(the multiple)蘊藏於「一」(the one),是為創作生命找到胚胎化的原點,一個屬於「摺封」(enveloping)的動勢。「文化實驗」的關鍵不在於長成姿態各異的葡萄藤蔓,而是找出最能保有藝術實踐之純粹潛能與潛在性(virtuality)的適當形式。據此,倘若「文化實驗」必須對外顯影,至多也只是呈現某種可由「一」窺見「多」的內蘊化形式――它們可以是眾多有強度,但無確切成果展出的非正式交流,也可以是有思想激盪,但無限定期程的關係生產――重點是與「一切皆可置入展場」的具現化邏輯拉開距離,並逐步形成一種以內蘊化為核心工程的常態性聚落。或更精簡地說,試著推動一種文化風氣(ethos)。正如「CREATORS計畫」的原初精神,時時允許與現實保持某種「間距」(但亦步亦趨),不急於實現、不倉促展示,始終將自身維持在潛存狀態之中,並逐步拼湊出一塊創作者與研究者可以慢慢做、慢慢想的感性「精神角落」。

在各大藝文場館瘋狂製作高密度的展演活動,各藝術大學也陷溺在「卓越」、「願景」、「創新」等科層語言迷思的今天,試問還有什麼地方能夠逆風抗拒速度利維坦主義的席捲,並專注於文化力量得以蓄積的「潛存化」(virtualization)工程?這原本是C-LAB所能彰顯的一大特點。但如今也深深捲入生產速度學風暴的它,恐怕難以再對文件展形式的氾濫有所反思;它也塌陷成另一個與其他場館無異的當代藝術展演中心。

平心而論,只要C-LAB展覽做得越多,它就離「CREATORS計畫」的原初精神越遠。因為任何展演製作都必定是人力和心力的大量耗費。即使今日C-LAB的工作團隊編制充裕,只要它持續以具現化的思維來面對「文化實驗」,它的第一線人員就必須面對過量的發表壓力,並且在事倍功半的空間條件下,做到不輸常規藝文機構檔期數量的展演活動。但於此同時,他們仍必須在極其壓縮的時程內,兼顧各項實驗計畫的主持、招募和看顧。這種蠟燭兩頭燒的工作模式,對任何成熟的團隊而言,都是一種力量的嚴重消磨,而非深耕和奠基。同時它的被迫「推陳出新」卻可能間接給予外界錯誤的認知跟期待,以不合適的時間尺度與發表期程來理解、體驗「文化實驗」的淺層內容。如此分身乏術的C-LAB無疑是工作過量的。

這是以為藝術實踐勢必只能走在「實線」上(意即,創作不可以走在不實現的「虛線」上)的臺灣當代藝術,始終解除不了的一道緊箍咒。然而,當它深信一切都必須能被藝文科層系統所登載、管理、追蹤,以及核銷時,它在具現化與潛存化之間的進退失據,卻首先由C-LAB來承擔。這點,恐怕才是C-LAB如今面臨的最大考驗。