實驗電影史研究方興未艾,也早已進入電影節、美術館的展示體系,但是「藝術家自營沖印室」(artist-run film lab)所維繫的「集體」(collectivity),仍抗拒被其他類型的機構輕易吸納。更精確地說,沖印室的實驗旨趣一體兩面且難以取代:創作作品及保存技術知識。沖印室以回收、DIY等方式打破科技決定論,同時不可否認地和電影產業的其他部位共生,例如柯達的膠卷生產線,或數位掃描科技的演進1。此外,手工影片(handmadefilms)又折射出藝術家和電影基礎設施之間的動態關係,例如沖洗實踐如何與生態環境取得平衡。探索另類可能,首先得熟悉現有技術以及媒材特性,透過資源共享、交流,實驗過程中的經驗累積能使更多實踐者受惠。

在歐洲,自營沖印室運動已歷經超過三十年的歷史,藝術家回收、改裝電影工業淘汰的設備,共享工作空間,邊做邊學,摸索更具自主性的創作和團體經營方法。1980年代後期,英國London Film-Makers’ Co-op的合作社網絡,漸漸擴展至歐洲其他地區;1992年,法國格諾布爾(Grenoble)的沖印室MTK,開始對外開放,其理念為往後的各個沖印室移植:使藝術家有能力自行拍攝、沖洗和印製膠卷,在各個環節中獨立作業,減低對商業沖印服務的依賴。在膠卷產業規模縮減甚至關門時,藝術家更加意識到降低對電影工業的依賴、自行掌握生產工具的重要性。

在沖印室的脈絡下,藝術自主性的重要條件來自硬體和社群。起初,MTK的共用暗房、印片機和剪接臺,吸引影像作者前往學習,需求之大,一度暫停對外開放,成員於是提議在其他城市協助創建另類電影社團。2005年,第一屆藝術家自營沖印室國際會議由布魯塞爾的Nova Cinema負責主持,接著以每三年的頻率移往其他城市舉辦2。

鹿特丹藝術家自營沖印室Filmwerkplaats暗房工作區。圖/閻望雲攝影

鹿特丹藝術家自營沖印室Filmwerkplaats暗房工作區。圖/閻望雲攝影

專屬網站「filmlabs.org」上,目前共登陸全球超過六十間自營沖印室,各地的設備、資源、經營模式皆不盡相同。我在鹿特丹參與的Filmwerkplaats具備相對完善的設備,有多臺Bolex H16系列攝影機及鏡頭可供借用;曝光完成後,沖洗和印製都可以透過暗房和共享機具完成;另備有數十臺16毫米投影機,用於現場電影放映。沖印室活動不僅止於收藏,而是致力於維持、翻新各項器材的可用性。同時,周遭地區的供應商、影視機構,乃至於網路上的私人電影藏家,都是沖印室往來的對象。

在硬體支援下,沖印室成員可以視作品需求,學習膠卷手工藝的不同面向。成員來來去去,包含許多準備藝術學院畢業呈現的學生,以及展覽邀約在身的藝術家。每個人抱持迥異的目的來此學習,除了主理人之外,組織運作沒有位階,沖印室透過對內工作坊和成員間的互助,維繫基本運作;與此同時,流動性高、有機的組織樣態,也為手作知識傳承和社群維繫帶來挑戰。因此可見其他沖印室以明確的規章,確保社群的永續性。像是倫敦的not/nowhere即列出清楚的收費標準,並要求使用某些器材需要參與特定工坊以熟悉操作方式等。

在亞洲,藝術家自營沖印室仍然稀有,目前只有位於首爾的Space Cell固定運作。該組織承接電影俱樂部的傳統,自草創時期起,即和實驗電影與錄像影展相輔相生,一方面可說是藝術家團體,另一方面定期舉辦工作坊。不同地區之間的活動落差,凸顯了地緣網絡和電影基礎設施的重要性,也指向在地實踐的轉譯需求3。巴黎沖印室「L’Abominable」主掌之一尼古拉斯.雷(Nicolas REY)即指出:膠卷影像工作者宛如共乘一艘船,當資源取得越來越不容易時,對話和合夥便越顯關鍵4。這樣的認識促使雷發起「filmprojection21.org」網路連署,鼓勵導演、藝術家、電影節、電影保存機構,為類比電影的製作和展演開展更積極的交流。在此一脈絡下,沖印室正帶著藝術家主導的集體性格,持續於變遷的電影技術環境中扮演獨特的行動者。

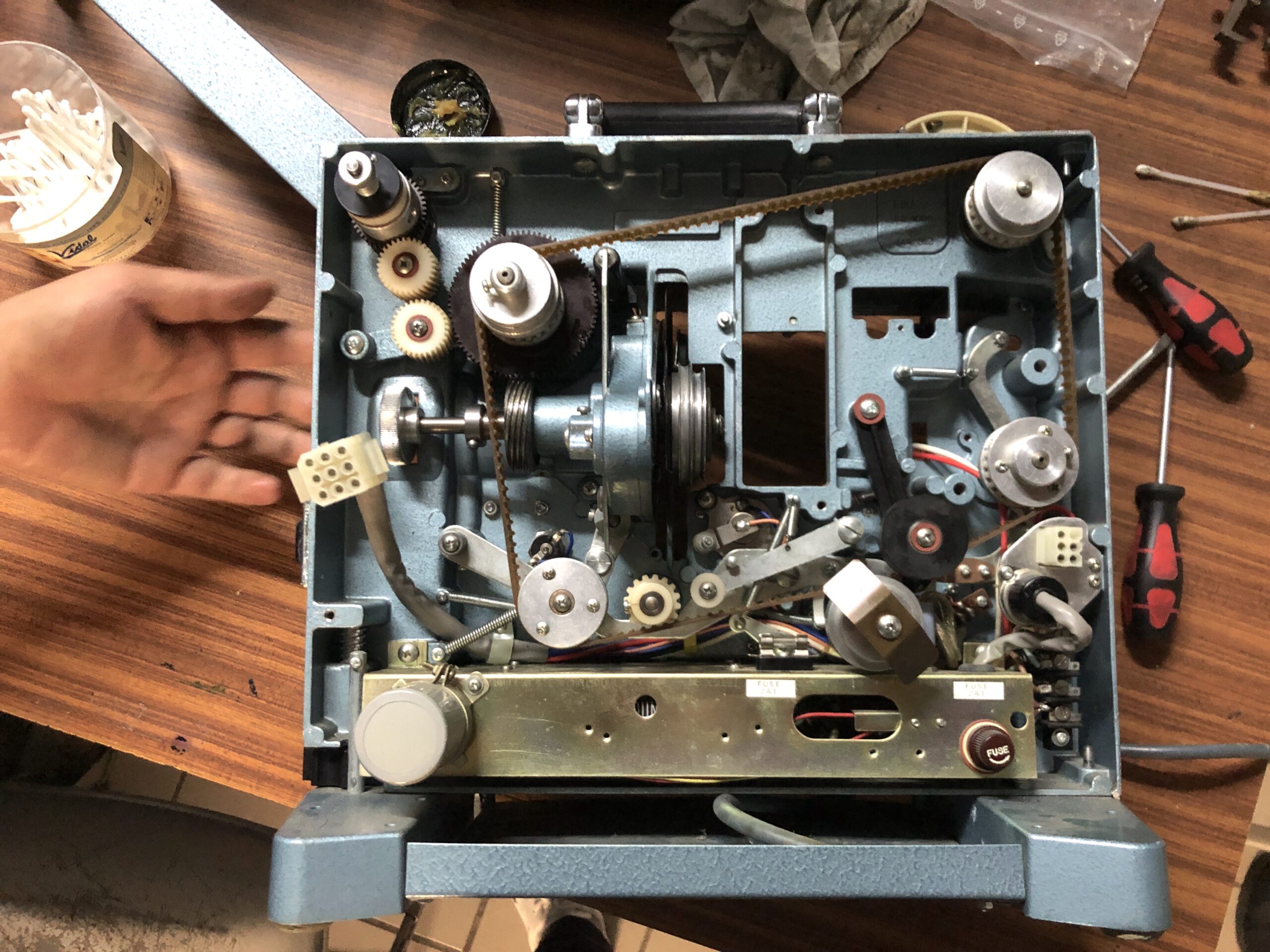

Filmwerkplaats內部修繕工作坊,拆解16毫米投影機,為各部位上油或更換零件。圖/閻望雲攝影

Filmwerkplaats內部修繕工作坊,拆解16毫米投影機,為各部位上油或更換零件。圖/閻望雲攝影

2023年10月,鹿特丹,Filmwerkplaats舉辦類比影音藝術節「回到未來」(Back to the Future),展映以膠卷為主體的作品,並且強調其手工藝面向,無論是影院放映、表演、裝置,皆圍繞類比影片的各種嘗試。適逢16毫米膠卷發明百年,「回到未來」恰巧呼應此一媒材的意義轉變:在電影工業已然大規模轉向數位科技之際,藝術家自營沖印室可以重新定義類比影片的創作可能性。

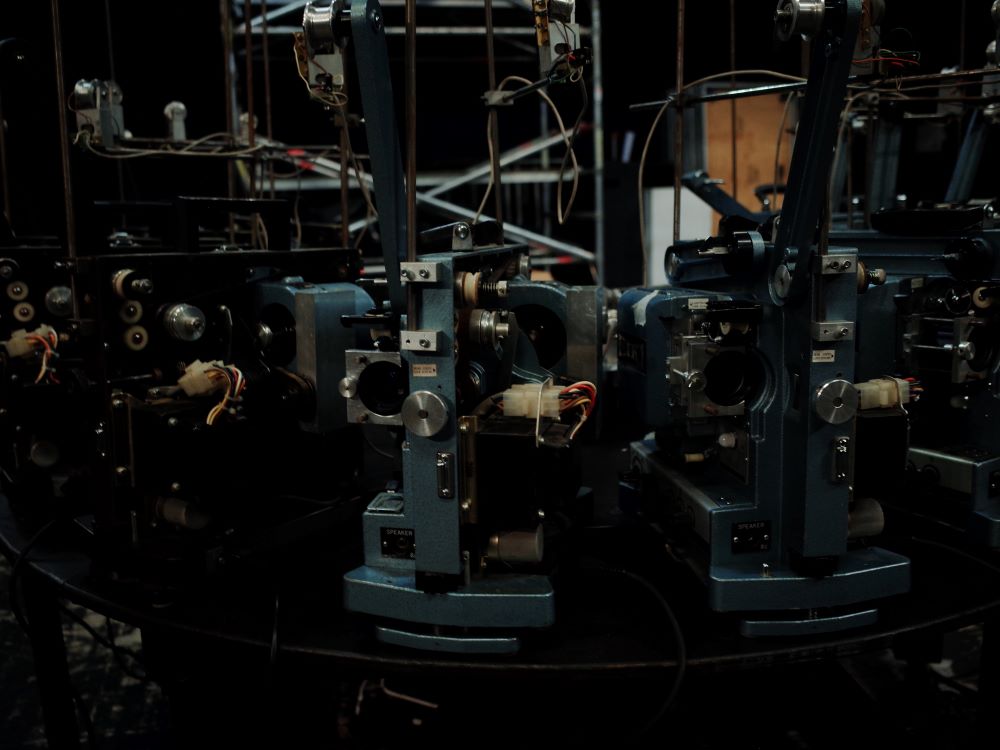

這幾年,歐洲沖印室社群特別著重表演與光化學影片的結合。包含Filmwerkplaats在內的六個沖印室共同合作,從擴延電影的概念和硬體層次著手開展研究。除了輪流舉辦藝術節,沖印室也各自研發諸如攜帶式接觸印片機,和優化零件相容性的16毫米投影機,部分成果已經上傳至專屬的維基資料庫,朝向開源資料庫的目標邁進。當然,沖印室由藝術家主持,對類比影片的探究,最終還是回流至作品上。在這個意義下,現場表演是再適合不過的形式,在場者可以第一時間觀察光化學影片的技術組成,也能夠和藝術家直接交流。

擅長機具改造、本次受邀至「回到未來」藝術節表演的捷克藝術家楊・庫爾卡(Jan KULKA),從早期電影時期的光學儀器擷取靈感,自製出名為「Archaeoscope」的裝置,不只可以投影不同格式的膠卷,任何長條狀物件都可能當作素材。簡單來說,Archaeoscope沒有鏡頭,藉由操控光源頻率以及軌道運轉速度,庫爾卡創作的影像可以來回在極度清晰和瘋狂閃爍之間。他的投影表演說明了一件事:「1秒24格」的電影只是可能性之一,這種敘事電影的技術假設本身是對的,卻不能當作電影的唯一定義。相較於銀幕上的投影內容,其表演核心其實是他的實驗展示,使觀眾及表演者本人回到對光和機械的驚奇狀態。

捷克藝術家Jan KULKA自製的投影機具Archeoscope。圖/閻望雲攝影

捷克藝術家Jan KULKA自製的投影機具Archeoscope。圖/閻望雲攝影

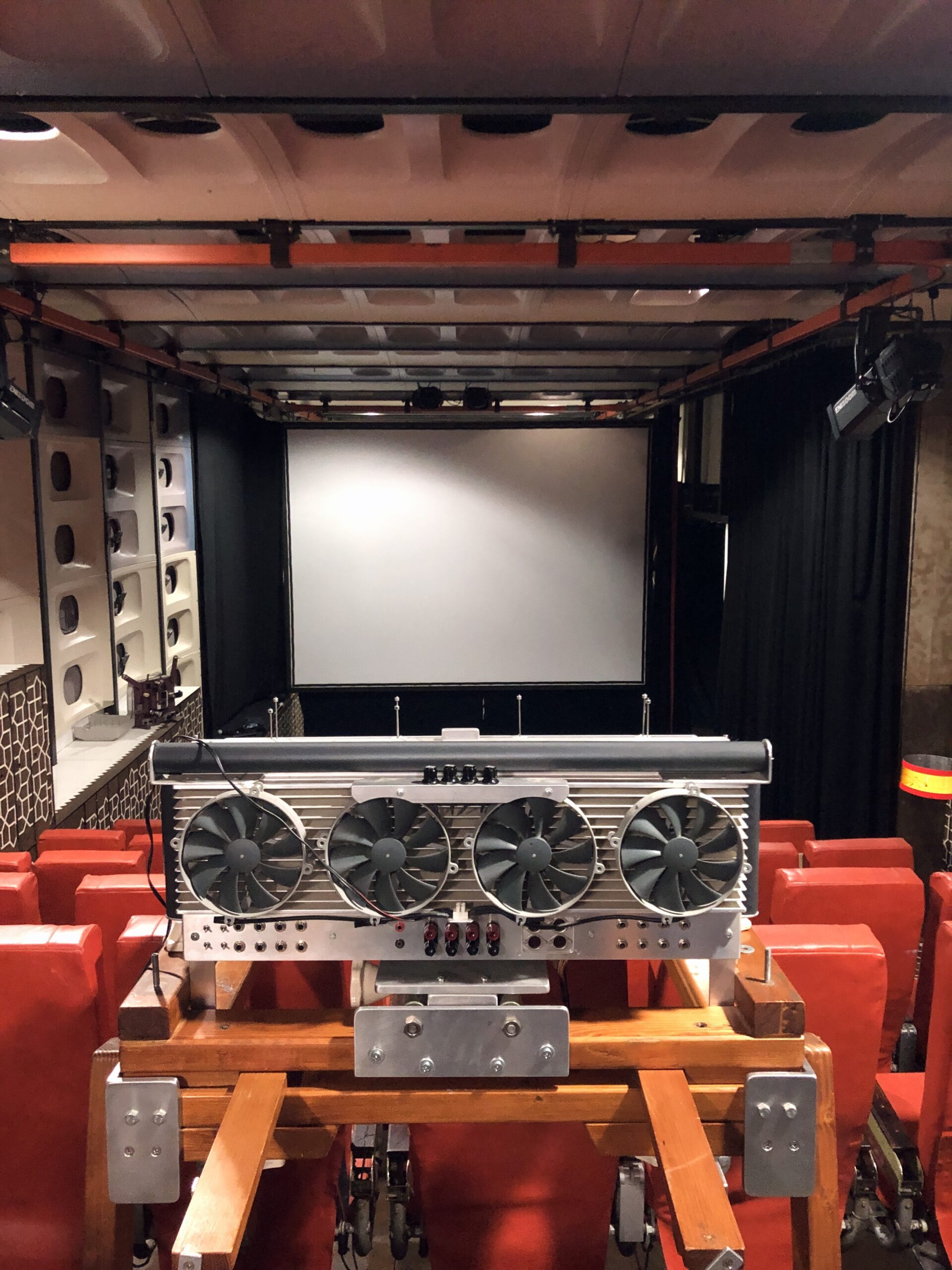

荷蘭技師Nico KOMEN設計環狀投影系統,「回到未來」藝術節再邀請藝術家以此製作裝置作品。圖/閻望雲攝影

荷蘭技師Nico KOMEN設計環狀投影系統,「回到未來」藝術節再邀請藝術家以此製作裝置作品。圖/閻望雲攝影

相較於一部正常電影的投影師傅必須躲在暗處,正確操作機具以確保動態幻象的連續性;光化學影片藝術家傾向與投影機一起表演,進入近似演奏樂器的狀態。一般來說,Eiki的16毫米投影機只能在1秒24格和1秒18格之間切換,但只要將馬達線路連結上簡易的調節器,即可隨意控制投影速度。不過,低速投影也有其限制,膠卷只要在燈泡前稍微停留,就會開始熔化。在Filmwerkplaats進駐期間,菲律賓藝術家搭檔吉姆.蘭貝拉(Jim J. LUMBERA)和喬伊.辛格(Joey A. SINGHi)即透過投影機速度的調節呈現其駐村成果,並且把接近停格而被燒出洞的影格應用於作品的視覺調度。

類比投影作為表演形式,其彈性和複雜度都含有寬闊的光譜。在許多表演中,多層次的視聽效果經常使人無從即時察覺背後手法,對手工藝的討論交流在演出結束後才繼續展開。自1987年創立的三人表演團體Metamkine即擅長以臨場剪接的形式,使用自己改裝的8或16毫米投影機及合成器,創造每一次展演都在變異的現場電影。以膠卷為主體的即興聲光創造,除了是一種感知經驗探索,也經由藝術家之手,重新界定影音媒介的樣態。

菲律賓藝術家Jim J. LUMBERA與Joey A. SINGH在Filmwerkplaats的駐村成果發表。圖/© Filmwerkplaats

菲律賓藝術家Jim J. LUMBERA與Joey A. SINGH在Filmwerkplaats的駐村成果發表。圖/© Filmwerkplaats

以投影表演的例子觀之,膠卷手工藝鬆動了影像生產各個環節的既定規則。機械只是其中一環,沖印室社群裡也有諸多把光化學當作實驗範疇的藝術家。這方面,電影膠卷和攝影經常互通有無。同樣由藝術家主持的「永續暗房」(The Sustainable Darkroom)今年出版研究書籍《回到基礎:生態學的光化學指南》(Back to Basics: A Guide to Ecological Photo Chemistry),從咖啡顯影一路談到以植物作為顯影劑。這些另類化學配方除了追求感光材質潛在的特殊造形效果外,生態學式的沖洗實踐也反思傳統顯影液的污染物所造成的環境危害。

無論是背離投影機操作手冊,或探索柯達影像沖印指南中不會提到的原料和流程,膠卷手工藝的創造性或多或少源自「誤用」;但要將誤用延展成創作論或是經驗傳承,實驗的態度至關重要。對沖印室而言,實驗帶有科學意涵,在已知的基礎上,操作步驟相同,即可以透過各種變因控制,導出可驗證的結果。從沖洗、印製到投影機維護,團體內都必須有成員確切理解原理和作法,才有辦法互相協助及共同探索創作可能。也就是說,手工影像伴隨著工藝的嚴謹。

Filmwerkplaats成員閻望雲與Esther URLUS正為「Spectral」計畫下的投影表演做準備。圖/閻望雲提供

Filmwerkplaats成員閻望雲與Esther URLUS正為「Spectral」計畫下的投影表演做準備。圖/閻望雲提供

這樣的實驗即是藝術的基礎。Filmwerkplaats主持人艾斯特.烏里斯(Esther URLUS)常說,她的作品充斥獨屬於光化學影片的驚喜意外(happy accident),經由諸如多層次光學印片、自製感光乳劑等方式,研發出獨樹一格的誤用論。意外雖然暗示不可重複,但對於媒材的掌握才能打開通往意外的道路⸺一種在預期與預料之外往返的偶然性。

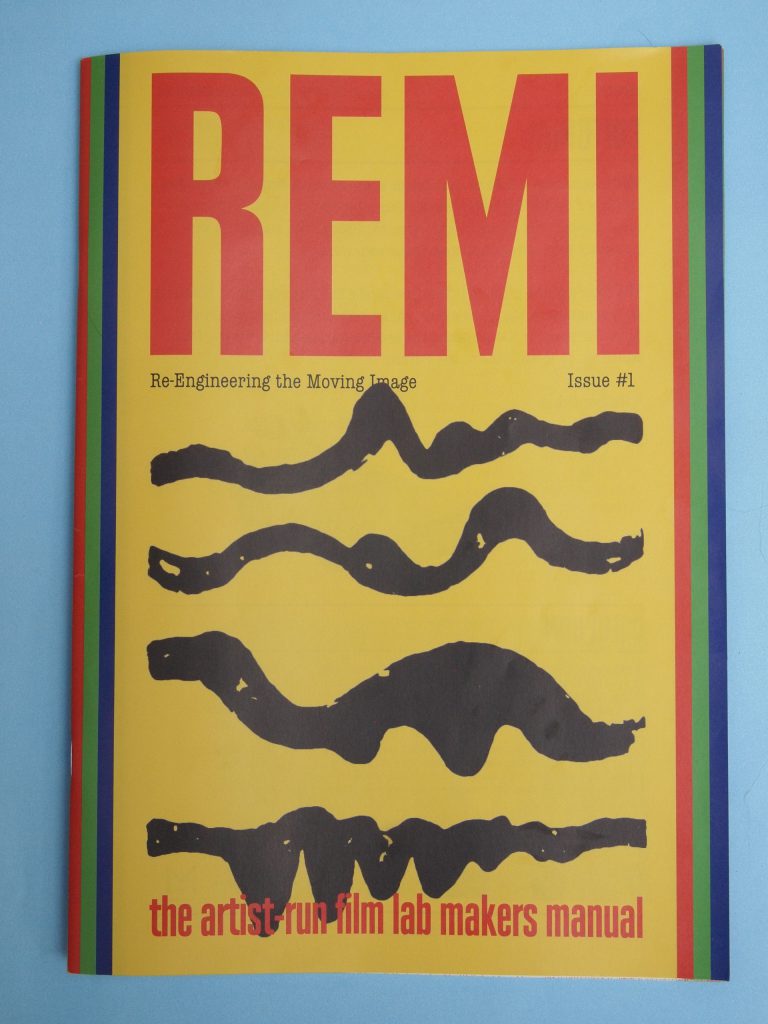

2023年出版的第一期《REMI》雜誌封面。圖/© REMI

2023年出版的第一期《REMI》雜誌封面。圖/© REMI

因此,必須強調的是:在沖印室文化中,實驗的語言除了撼動感知慣性,更是為了共享而實驗。2023年出版的第一期《REMI》雜誌,以「藝術家自營沖印室」(the artist-run film lab makers manual)為題,記錄各地手工電影的社群近況,內容橫跨沖片顯影配方、光學印片機改裝簡介、機械零件的3D列印、膠卷貯存建議等等。這份雜誌由柏林LaborBerlin、南特Mire和鹿特丹Filmwerkplaats共同合作的「再造動態影像」(Re-Engineering the Moving Image,REMI)推出,各地組嘗試從多年的經驗累積中,摸索新的影像生產方法,其核心目標即在於創造、保存和交流類比影片的技術知識。

在數位電影的浪潮下,類比影片成為行將汰舊(obsolescent)的技術,一方面作為工業和經濟體系的剩餘物,另一方面也創造有別以往的展示價值。不只是廣泛的類比復古風潮,膠卷相對於數位影音的稀有也常見於各式創作論述中。然而,視覺特性和技術的關係可能是稀疏的,一個簡單的例子:許多歐洲商業沖印廠提供將數位影片轉印成膠卷再重新掃描的服務,以此為影像加上類比影片的質感。也就是說,視覺表徵不一定直接對應特定的工法。

以沖印室鍾愛的16毫米膠卷而言,其文化多面性早已超越「懷舊」、「戀物」等闡釋框架。實驗電影書寫者、沖印室文化擁護者皮普・裘德霍夫(Pip CHODOROV)說:「我們不那麼在乎它(影像)看起來的樣子,而是它是什麼。」5所謂「物質性」(materiality),指的就是這種如其所是的態度,當意識到影像生產牽涉選用工法、材料特徵,以及現實條件的限制時,物質性的討論就開始了。正因產業變遷影響了影像生產工具,實驗精神也必須在視聽覺的意義營造之外,回應物質現實的挑戰。

臺灣已見越來越多具備論述或動員能量的影像展演,也不乏豐富的實驗影像節目,不斷交叉比對不同動態影像媒材,各自更新「實驗」的意義。在常態映演之外,如何更有系統地交流資源,以及深化光化學影片之於藝術家和觀者的當代意義,沖印室文化值得參考。在實務和理論上重新界定集體與技術的關係,關乎影像實驗的未來走勢。

就技術知識而言,現今蓬勃發展的網路資料庫,含藏深化物質基礎認識的多樣資源。舉例來說,歐洲數位文化遺產資料庫Europeana,和「實驗性媒介考古學」(Experimental Media Archaeology)大學研究團隊合作建置史料條目,以線上展覽的形式爬梳業餘電影史的技術沿革,拆解機械、理解設計原理,乃是其主要的研究方法之一。從技術史出發的研究成果,還包括由國際電影資料館聯盟(International Federation of Film Archives,FIAF)和法國學術計畫Technès合製的百科全書《庫房裡的故事》(Tales from the Vaults: Film Technology over the Years and across Continents),以及Technès架設的雙語電影物質文化資料庫等。

荷蘭技師Nico Komen設計的環狀投影系統。圖/閻望雲攝影

荷蘭技師Nico Komen設計的環狀投影系統。圖/閻望雲攝影

這些較具規模的物導向研究,再加上藝術家自營沖印室網站「filmlab.org」所整理的各式器材說明手冊、化學配方和實驗報告,都照亮了類比影片產製的各個環節。顯而易見的是,大部分資源仍以英文為主,若能適當翻譯、引介更多技術知識,使其更為普及地流通,當代實驗影像應是一個更加敞開、重視參與和討論的空間。

影像作者們與當地基礎設施互相依存,作品除了尋覓獨特的表現外,也和媒材的社會文化定位有所呼應。「再工程動態影像」所呼籲的三個面向,似乎不侷限於沖印室建置,而是指認集體的實踐:和電影工業專業人員商討如何活用舊設備;定期舉行交流藝術實驗成果的公共論壇和工坊;從各個領域吸納新觀眾,由此促成更多關於類比影片的對話。這種集體意識賦予了藝術家特殊的使命感,製作影像同時意味著延續影像媒介的生命。

Filmwerkplaats成員閻望雲現場電影作品《藍太陽》排練現場。圖/閻望雲攝影

Filmwerkplaats成員閻望雲現場電影作品《藍太陽》排練現場。圖/閻望雲攝影

責任編輯:童詠瑋