在漫長的創作實踐過程當中,創作者同時持續向外界進行創作觀念及藝術思維的論辯,是舉行「座談」或「論壇」對於創作者而言的積極意義。因此,在避免下指導棋的情況下,觀察員的任務應該是盡可能在討論過程中,提出一些具有參照性及實踐性的構想,據此和團隊開展出新的對話,因為這也會反向地牽動評述者的書寫走向⸺更後設地來看,也是對評論與藝術實踐各自對於方法論的展望。換言之,觀察員不能夠因為擔憂自身的想法和言說,會影響創作者的思考和方法,而保持觀望不語的態度。若因這項擔憂而欲言又止或語帶保留,往往是低估了當代創作者自身即是一種具有可思能力的主體,掌握了自我選擇要如何展開行動的能動性;若在雙方皆有顧忌的情況下,也不會開啟一種真正平等的對話關係。以此角度而言,「空城現場」團隊的長期性實踐,某種程度啟發了筆者,試探一種「關係導向的評述」(relation-based criticism)在操作上的初步思索:既需要扣合實踐過程的各個環節作為基礎,進行深度和批判性的分析和論述;亦時刻惦記著評述本身在表達形式和特質的重要性。

右:「介入空城現場」於CREATORS開放工作室一景;左:搬遷者陳阿姨家的神明像。圖/梁廷毓攝影

右:「介入空城現場」於CREATORS開放工作室一景;左:搬遷者陳阿姨家的神明像。圖/梁廷毓攝影

由於航空城現場狀態的複雜性和多變性,以及人地關係與地景的血腥感和暴力性,幾乎使得認識及關切到這種現場狀態的人,都無法避免地被捲入一場腥風血雨的情緒之中。和王正祥與林彥翔一樣,筆者作為同樣在桃園生活的人,因為個人經驗及地緣關係等因素,在擔任空城現場團隊的觀察員期間,再次喚起近十多年來至今,鄰近住所的桃園青埔重劃區一帶開發案底,造成周遭生活環境產生劇烈變遷的記憶:小時候放眼望去皆是埤塘和田埔的地景,如今已成為一片格狀化的高樓水泥叢林;至今仍不斷有鄰居及親戚持續在面對國家的土地徵收及建商的土地收購之憂愁和抉擇。而桃園航空城的情況,幾乎是上述問題及場景的複製,甚至更加地嚴重且惡化。

截至2023年年底,空城現場團隊已經執行了「走盜綠捷彼端的遍地烽火:介入空城現場行走行動」,並參與《流域行動藝術祭》的行動展、CREATORS開放工作室、陳阿姨家宅的搬遷告別式、關於「奇跡咖飛場」咖啡廳及大園空難事件的展出和集體現地走訪、春山出版社「整體開發中失去的故事與空間──從社子島到航空城的現在進行式」講座,以及「還我家園!不要債留子孫」的居民陳抗活動。據空城現場團隊所述,接下來會試著通過藝術展示和提案競賽等方式,使開發現場難以面對的事情,能夠介入至各種不同的展覽空間,進行議題持續性的發酵。事實上,面對強大的開發主義力量,團隊手頭上一個個的行動方案,總是會出現掙扎、擱置、觀望和再構想的持續激盪過程;也必然會形成一些難以實現、或是被迫因應現場情況而調整的行動,甚至需要繞開既往政治抗爭者和國家力量強碰的時刻。更重要的是,這並非是對特定殖民時期底下歷史現場的重返,而是面向當下開發中的鉅變現場,一道道明顯且實存的力量。在此意義下,「道別」確實在難以挽回的開發現場,具有積極的情動力,但有時也不免有些悲情和感傷,無論是面對石敢當或陳阿姨的家宅,好好地道別之後,可以預期開發力量仍持續在輾壓這片土地,沒有任何止息的跡象。

換言之,目前一切的行動及策畫,都在和開發案的時程賽跑。2023年年中,位於航空城範圍內的海口村,已經被劃出一條不可逆行、無可回頭的道路,而團隊一直念茲在茲的石敢當,仍屹立在距離開發道路不到100公尺的地方。另一方面,里長、道士、地方居民、表演者與空城現場團隊之間,也逐漸在石敢當的退神問題上,交織出一個連結的網絡。團隊持續積極地聯繫當地里長、主持退神儀式的道士,並且幫忙地方居民修補破損的帳篷帆布,作為海口村在徹底被開發之前,眾人暫時性的村落集會中心,以便凝聚地方居民在未來參與退神儀式之社會行動網絡,同時也和舞蹈及行為藝術表演者合作,共同規劃現地展演。這一項策動,包括退神儀式、舞蹈及行為藝術演出,預計會在2024年端午節期間呈現。

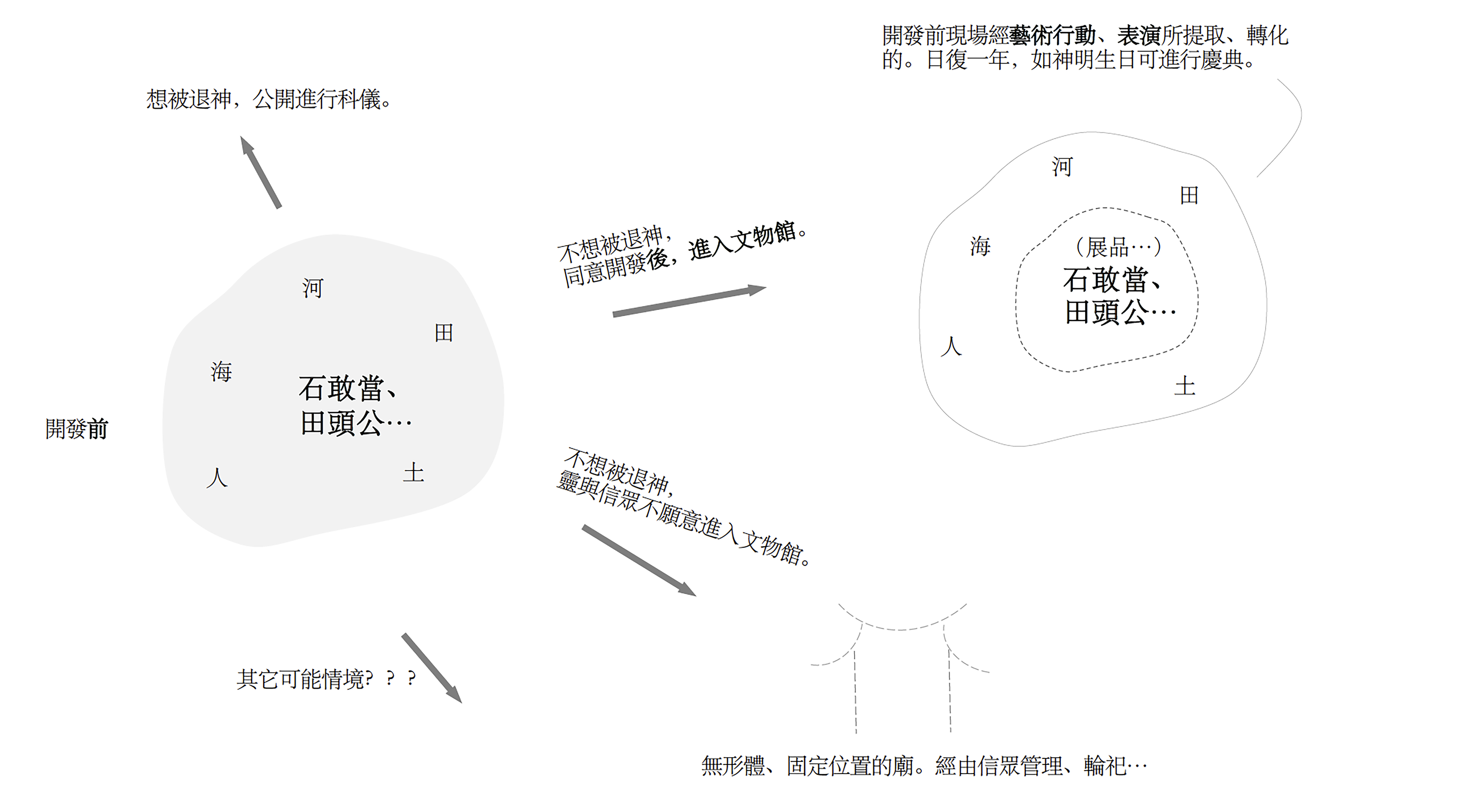

在河道旁的石敢當有一說,是因過去聚落為了阻擋水患而設立,蘊含環境倫理及風水學的思維;但隨著航空城開發的工程,祂的後續去向仍然未明。若依據計畫的行動圖誌,團隊已經設想了至少四種關於石敢當的未來。這暗示的是,無論情況會如何發展,接下來都會有其中三種設想的計畫路徑和應對方式無法被落實,甚至可能突然出現第五種的發展情形,隨時需要因應現場的各種因素,進行多種行動者之間的協商和調整。

海口村被劃出一條不可逆行、無可回頭的道路。圖/梁廷毓翻攝

海口村被劃出一條不可逆行、無可回頭的道路。圖/梁廷毓翻攝

在此處境下,觀察員勢必需要面對空城現場團隊面臨強大的開發主義力量時,反向對團隊成員所造成的「內傷」(並不亞於參與社會運動抗爭所造成的運動創傷)。依照筆者有限的閱歷,此種情感層面的脆弱性(fragility)展現,通常不會出現在空降式的研究者和藝術創作者身上;但對於筆者所認識的王正祥和林彥翔,這種身體經驗上的衝擊和影響,已經超越短期內創作所能觸及的事物⸺幾乎要延展成一種生命尺度意義下的感知學課題。此種面對急速惡化、無力抗衡又難以應對的地景鉅變,團隊成員不輕言離去航空城現場的倫理學要求,最終也如同一把利刃,指向我這位觀察員的書寫。

然而,空城現場團隊成員的內傷,是否可能轉化為開發主義自身的業力(karma)?又要經由何種方法,將開發主義所造成的各種業力,在未來進行力量的持存和串聯,甚而進行相互修復和經驗共感的可能?我們若將視野放在開發漫天的桃園臺地上,是否能夠串聯起桃園各地的臨時社群、青年組織與其關注的開發議題,如:江湖開放工作室關注的「捷運綠線開發案」、桃托邦藝文聯盟長期參與的「桃園火車站及其清代遺構文資保存案」、中壢地埤聚場長期關注的「中壢體育園區開發案」,以及空城現場團隊本身涉入的「航空城開發案」等,如果盤點現有的人際網絡和資源,以其發行數期的《空城現場》刊物,作為呈現這些議題及各個在地團體抗議聲音的平台,或許是一項有力的集結,亦是對開發主義巨獸進行某種程度的「業力引爆」。此種多點式集結所形成數量上的「幻象」,或許更有機會引起地方政治人士和相關主管單位的注意。

團隊關於「石敢當」未來去向的行動圖誌。圖/空城現場團隊提供

團隊關於「石敢當」未來去向的行動圖誌。圖/空城現場團隊提供

除此之外,在2023年1月29日的諮詢會議上,陪伴觀察員康旻杰的建議,也非常關鍵:一方面,未來是否能夠在桃園航空城附近既有的地景藝術節與公共藝術案之中,透過參與其中的方式,偷渡較為反思性的議題,以展延藝術的公共性形式多樣性;或是在地景藝術節之外進行多點式「展外展」,藉此關注現有開發區範圍外的居民,及其面對開發區域持續納入與排除某些地方時的反應與態度,抑或擴大合作夥伴、媒體的現場協作,運用後續的延展性和文件性的力量。換言之,選擇策略性地被納入公部門公共藝術與地景藝術的體系及資源運作之中,或是站在一個對立端,進行藝術政治的行動,皆是可能的選項,也都挾帶著相應的挑戰。

航空城現場已經離去和將要離開的居民、殘破不堪的傳統聚落、準備拆除的廟宇、被迫搬遷的公墓與去向不明的石敢當,這些事物指向的都是一場宇宙論意義下的生態危機。筆者可以理解,從人性和涉身經驗而來的感受,使有些時候悲傷和感懷之情在所難免。但無論如何,團隊的種種行動皆已經諭示了航空城的近未來時期⸺這座巨型的「鬼城」現場⸺開發主義的幽靈、石敢當的神靈,會在天與地之間以非對稱性的方式持續纏鬥。另一方面,我不禁還是會想到,以人類學家安娜.秦(Anna TSING)的角度,在高度開發主義下的斷垣殘壁及廢墟之中,航空城的開發現場是否已經有某些事物,悄悄地形成了新的群集與連結關係,正在人們毀棄的脆危(precarious)環境裡蓬勃生長,甚至形成另一種新的行動力量及條件?這其實仍有待察覺。

團隊關於「石敢當」未來去向的行動圖誌。圖/空城現場團隊提供

團隊關於「石敢當」未來去向的行動圖誌。圖/空城現場團隊提供

伴隨這一種脆弱性及脆危感而來的關係導向的評述,其書寫的啟動契機也恰巧在於此:既無法預期未來的實踐走向、並總是受到創作者這端的倫理選擇所牽動,必須面對書寫自身需隨時調整視角的有機性和生長性,使藝術行動與藝術評述之間,以一種雙層的疊加狀態,形塑為一種互為展演及踐履(inter-performance)的關係。其中所強調的並非評論對藝術實踐進行一種固定性的指認,而是兩者之間的對話與交互作用、連貫性或相互影響。藝術的「語體」以實踐的方式誕生,並總是牽引著評述的言說邏輯,書寫也在面對如何於開發主義下的廢墟當中,重新勾勒出另類力量集結時刻之問題;反之亦然。

換言之,關係導向的評述立基於對關係的反身性思考,亦同時成立於對關係的操作與再生產這項雙重的要求上。必須將評述本身的產出,編織進具有高度行動意圖的藝術過程之中,定焦於行動現場的脈絡及其環境感知,亦將書寫視為複雜的藝術及社會行動網絡中的一處節點,局部化各個事物之間的位置,如此才能在不將任何事物客體化的情況下,把握住各個行動者的主體多樣性,並從而意識到航空城現場對於空城現場團隊及其評述者的牽引力量。由此,評述者無法暴力地將自身從關係之中抽離出來:因為一旦脫離了關係性的寫作意識,這項評述的存有論條件也將不復存在。