如果站在未來回看2020年這一年份的藝術展覽,姚瑞中在臺灣當代實驗場(C-LAB)的「犬儒共和國」說不定是當年5月在世界範圍內唯一照常開幕的回顧展。多數作品聚焦在姚一直念茲在茲的主題:籠罩在臺灣公民身分之上的幽靈性,以及空間的廢墟敘事。一批包括他1994年入伍空軍服役而開始的「反攻大陸行動」系列作品相隔25年在曾經的空軍總部回顧――真是一處懷舊此類作品的絕佳地點。他反攻大陸的故事可能許多人都聽過:理論組的他將當兵視為創作的機會,為了搶在香港97回歸前的時間點發表,便真的休學幹了一票,臨走前還在《藝術家》雜誌刊登了廣告。也許因為這個展覽的空間與1990年代曾經的廢墟青年太過相襯,或因為金箔多數還完好沒褪色,一系列舊作並沒讓人感覺展覽打算書寫美術史正典。「回顧」在這裡彷彿像是遊戲性的修辭,因為展覽順勢委任了多件回看若干歷史時刻的錄像作品。其中,戲仿天安門事件的作品《犬儒共和國:1989》(2020)就像所有的坦克人迷因一樣,每年都會有一天在Facebook上特別活躍,這件作品當然也獲得眾多轉發。但我心裡突然產生一種相反的感覺,也許,一些PR想的是讓藝術作品借迷因特有的流量順便沾點光,但看在另一些藝術家眼裡,他們也長期為說不清楚藝術品跟迷因的真正區別而苦惱。麻煩的是,一旦你開始這樣想,整個展覽似乎也開始像是某種迷因製作的歷史回顧。另一個展間內,姚瑞中的「犬儒外史」(2004-5)系列作品中就有幾幅以春宮圖為底,套上政治雙關諷刺的畫作,無論構圖、手法、語調,都讓我閃回到上個Facebook頁面中,政治人物頭像被PS到各種不雅體位中的那些網路迷因。

「犬儒共和國」中姚瑞中戲仿天安門事件的作品《犬儒共和國:1989》(2020)。圖/姚瑞中攝影

「犬儒共和國」中姚瑞中戲仿天安門事件的作品《犬儒共和國:1989》(2020)。圖/姚瑞中攝影

有意思的是,這種似曾相似感也只有回顧展會出現。當年看到「犬儒外史」系列時,頂多只能讓人記得《島嶼邊緣》(1991-95)時期「呆鷺絲」(Deleuzian)1們的文字解構風潮、要與媒體對抗的倪再沁,最多就是馮光遠的電影《為人民服務》(1998);現在,2004年的舊作卻多了層新的意思,彷彿預示了近年社交網路平台成熟後興起的政治迷因,也像是新生的政治迷因被植入的記憶。阿榮.阿帕杜萊(Arjun APPADURAI)提出的藝術品「社會生命」公式,正好適合表達這種詭異的時間困境:「今天的藝術品是明天的迷因,昨天的迷因是明天的傳世珍品。」

《島嶼邊緣》中楊明敏撰寫〈學運的精神分析〉一文中的照片。圖/游崴提供

《島嶼邊緣》中楊明敏撰寫〈學運的精神分析〉一文中的照片。圖/游崴提供

阿帕杜萊原本在1986年提出「物的社會生命」概念時,旨在打破商品於卡爾.馬克思(Karl MARX)分析中的獨特地位。他指出,任何物件在某些特定時刻都有成為商品的可能,並解構了現代文化裡面認為只有人有主動性,並與全無生機的物對立起來的觀念。30年後,阿帕杜萊寫下〈物自身〉(2006),也藉重新評述這個概念的機會進一步提出歸納出上述的公式,他也發現:過去30年當代藝術的發展,以及「萬物繁盛」且「商品概念未完全被市場所建立起來」的當代印度社會,正是這種另類生命觀念的最佳體現。

同樣是2006年,來自1990年代著名的文化群體賽博文化研究團體「CCRU」,後來在倫敦大學金匠學院(Goldsmiths, University of London)任教的已故英國文化評論家馬克.費雪(Mark FISHER)用「hauntology」來捕捉類似的昨日重現感受:

――費雪,2014

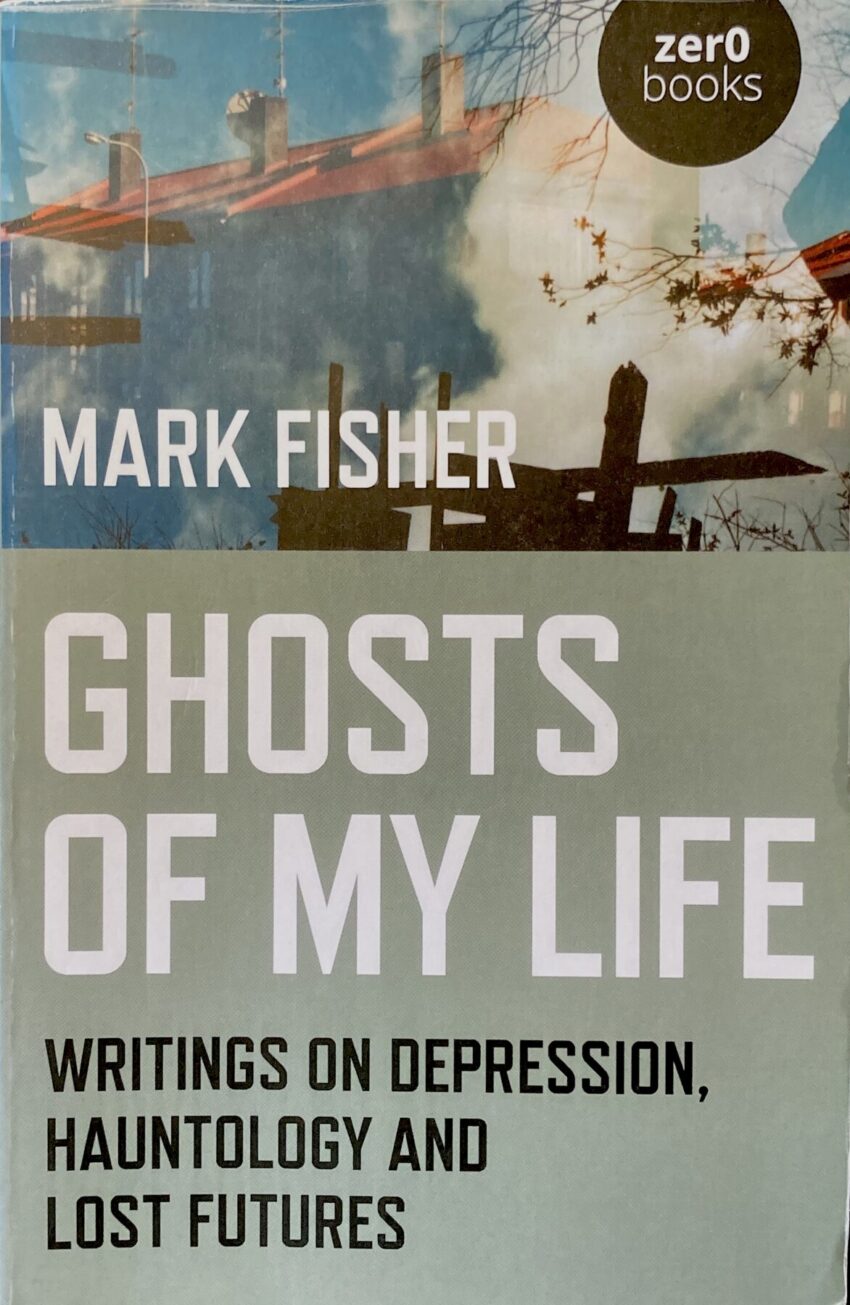

馬克.費雪(Mark FISHER)以部落格寫作出版結集成《我生命中的鬼魂:論憂鬱症、魂在學及失去的未來》(Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures,2014)書影。圖/陳璽安提供

馬克.費雪(Mark FISHER)以部落格寫作出版結集成《我生命中的鬼魂:論憂鬱症、魂在學及失去的未來》(Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures,2014)書影。圖/陳璽安提供

1993年雅克.德希達(Jacques DERRIDA)最早提「hauntology」時,借了法文「h」不發音的特性,悄悄將存有學「ontology」的讀音置換成鬼魂附身的魂在學,以在馬克思幽靈的陰魂不散中重新閱讀共產主義。費雪利用這層時間的延宕,聲音的鬧鬼,開始幫流行音樂的術語與解構哲學相配對。他一面為網路空間中的哲學和樂評寫作打造出富有感染力的文字,一面批判新自由主義下的英格蘭文化場景:千禧年之後,不再有任何新的事物可言了。「21世紀文化充其量就只是20世紀文化再用高速網路傳播一次的結果」,費雪打了一個比方,如果你將2000年後的音樂拿給1970或80年代的樂迷聽,他們會非常驚訝――驚訝於這些未來的曲風竟能毫無新意,聽起來熟悉得簡直詭異,似曾相似。2014年,費雪將當年膾炙人口的部落格寫作出版結集成《我生命中的鬼魂:論憂鬱症、魂在學及失去的未來》(Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures)。整本書圍繞著他和一群樂評發揚光大的「hauntology」。這既是2006年一度成為線上音樂文化中最為廣傳的詞彙(甚至有一類2000年代受賽博文化影響甚深的取樣音樂以此命名),也是費雪繼《資本主義現實主義:別無選擇嗎?》(Capitalist Realism: Is There No Alternative? , 2007)之後,在批判理論上持續與德希達、詹明信(Fredric JAMESON)、法蘭克.貝拉迪(Franco “Bifo” BERARDI)等左翼知識分子對話的空間。費雪一方面從自己作為樂迷的失落中書寫這種懷舊,但他也同時在這種鬼魂憂鬱中不斷嘗試描述它的成因:由通訊技術強化的資本主義現實是如何成功地捕捉(capture)我們的慾望。有時,這種對於未來還沒開始即宣告結束的憂鬱,也稍有種強勢文化衰退後的呼愁之嫌,但他同時也嘗試聲明他所描繪的鬼魂憂鬱(hauntological melancholia)不能落入感嘆福利國家過去的理想時代真美好的「左翼憂鬱」,也不應落入對過去殖民優越的懷念,以致於頑固否認世界變化的「後殖民憂鬱」。

費雪筆下的「時間消失」的論點帶著科幻小說家J.G.巴拉德(JG BALLARD)的影子,並且也延續德希達發表魂在學時對歷史終結論的針鋒相對。無論如何,如果是阿帕杜萊來評價費雪的今日陳腔濫調,想必他不會承認有任何終結之感。相對之下,香港文化評論家阿克巴.阿巴斯(Ackbar ABBAS)則在港英殖民終結的時刻,提出特別帶有千禧世紀末調子的論述。他那本掐在1997年出版的著作《香港:消失之文化與政治》(Hong Kong: Culture and the Politics of Disappearance)讓我總能想到費雪。兩者都大量引述精神分析(佛洛伊德「幻覺」)和後現代文化評論(詹明信「陳腔濫調」),而阿巴斯的論點恰好也有個重量級科幻作品對應:王家衛的《2046》(2004)。

阿巴斯在書中診斷了香港在1984年《中英聯合聲明》前後興起的一波「新浪潮」文化,但給人的感覺並不是「新」。它們一方面非常市場化,甚至到陳腔濫調的地步,然而在陳腔濫調的懷舊中反而可以看出一種特殊的時間困境。正是當香港開始擔心其身分將會消失,才著手創造出一種不曾存在的認同,將懷舊視為新的材料,他們創造出比「曾經看過」的既視感(déjà vu)更詭異的感覺,阿巴斯以「曾經消失」的既失感(déjà disparu)形容道:「任何新鮮事和獨特性總在尚未發生就已成明日黃花,我們發現手上捧著的都是一堆陳腔濫調(cliché),以及從未存在的記憶。」

上述幾種關於時間之詭異性的文化理論,鼓勵我去想像一種主動探索和時間差與幽靈性相關的展覽及寫作。特別是《我生命中的鬼魂》中的回顧式筆法――費雪不斷回憶各種1970至90年代他所聽的音樂,並將他自身人格形成的年代(formative years),當時的技術條件,文化、和個人的精神圖景視為寫作的重點。這個特徵也讓他的樂評不落於形容詞的堆砌,總是非常具體,能夠直接出入於繪畫、電影等現代文化,再加上各種思想實驗的筆法(「假設我當年沒有錯過這音樂,假設這音樂出現在1970年代,那麼就會……」),費雪更能夠直接回應其他文化理論對資本主義階段論的抽象討論。若真要形容這樣的風格,我們不妨借用巴拉德的科幻小說風格,為這樣的樂評風格命名為「內在空間」(inner space)寫作,其意在「打亂時間」(making time “out-of-joint”)。我對此最初的嘗試或許是〈利物浦雙年展未來展評〉、〈利物浦雙年展作為一位小女孩〉(2016)。這是兩篇從既失感的角度為2016年利物浦雙年展(Liverpool Biennial)的出版物撰文。展覽以時空旅行為主題,並在展覽籌備期間提供了我展覽地點以及參展藝術家名單,而我則推想出這兩篇從未存在的記憶。

2016年利物浦雙年展(Liverpool Biennial)的出版品內頁。圖 © Mark El-khatib

2016年利物浦雙年展(Liverpool Biennial)的出版品內頁。圖 © Mark El-khatib

實際上,我在這兩、三年常常就有一種突然間發現自己站在未來的錯覺。2009或2010年夏天,在當時北投的復興漢工作室,藝術家吳其育向我分享藝術團體西京人的錄像作品《我愛西京:西京總統的日常生活》(2009)。當時,陳劭雄、金泓錫(GIM Hong-Sok)、小澤剛(Ozawa Tsuyoshi)號稱是中韓日三國合作,三位西京總統手持小澤剛的蔬菜槍輪流切著西瓜,一面舉重若輕地談論國家、烏托邦以及亞洲樂觀主義的議題,畫外音還是女童音以法文介紹整個虛構國家的機制。我後來才知道,真的可以在中日韓三國的日常中找到作為虛構國名的西京。記得當時幾位復興漢工作室的成員們一致同意吳其育下載到這部片的貢獻,認為這是從未來走向我們的作品。只不過,最近當我回想起我生命中的這個鬼魂時,才發現:在已來的未來中,這樣的藝術團體創作反而消失了,也事後證實了這種未來感只是一種幻肢般的存在。

阿帕杜萊說的沒錯。確實,站在亞洲社會裡面或者觀察當代藝術的社會生命,兩者都能幫助你看到生命的戲劇性變化,帶來思考「物的社會生命」之契機。當年亞洲經濟快車上的前衛藝術家們開始步入做回顧展的人生階段;一度是高密度低成本的各個代工城市在20年內紛紛成為高房價都會。而更接近我同代的1980、90後藝術家往往有兩種選擇,少數人嘗試繼續成為亞洲奇蹟的最佳代表(比較好的會用亞洲未來主義來包裝自己,其餘則是衰退成它的某種鬼魂版本),更多人則著手嘗試表演講座、散文電影等各種大量進行視覺取樣的創作,彷彿在填補支離破碎的當代亞洲歷史。於此同時,我居住的上海也在近五年內開發出一種新的展覽類型「速溶回顧展」:這類展覽重視流通,輕視內容,支持商業成功的藍籌藝術家將了無新意的作品整批打包落地,卻往往是私人美術館的票房保證。而在中國,人們對當代美術館票價的心理接受程度,也從2007年北京尤倫斯藝術中心舉辦85新潮回顧展的30元,走到今天動輒超過百元人民幣。

這也引發我反過來有意做一個草根版本的速溶回顧展――同樣是回收舊貨,適合打包帶走。前年夏天,為籌備為期一年的讀書會項目「行星馬克思」(2019)中關於馬克思論代謝斷裂的主題,我重讀學生時代讀的《生產模式:透視中國當代藝術》(2008)。我在閱讀的瞬間才突然理解到,因為助長當時中國藝術生產模式的廉價生產力×高週轉率=世界工廠的方程式已經不再,策展人姚嘉善14年前的寫作在幾年內已經蛻變成了一本藝術史著作。並且,當年的藝術場景之於現在的我們看來反而有如未來,因為當時的作品都是各種可以塞滿軍工廠廠房,超大型作品總讓人以為置身在科幻小說當中(正巧,多明妮克.岡薩雷斯–弗爾斯特[Dominique GONZALEZ-FOERSTER]在2008年所做的《TH 2058》還真的坐實了這段虛假記憶,她將各種超大型作品複製到Tate大廳,讓人置身在科幻小說當中)。

在2019年經濟學家向松祚宣布中國經濟負成長的流言中,我也發起了一個項目「生產熱2008:重讀《生產模式:透視中國當代藝術》」(2019-)。這一場回顧性展覽,用了16本舊畫冊和四件錄像作品列舉出千禧年後迅速出現的藝術品「生產熱」的幾個關鍵時刻,項目涵蓋最早自1996年藝術家周鐵海透過扮演的空軍軍官,呼籲要「建立自己的機場」以送往迎來國外館長及貴賓的默片作品(周後來真在2014年於上海龍華機場的腹地上設立自己的藝博會);2003年,後來的箭廠成員,藝術家王衛在一件早期調研北京的城鄉結合部,並雇用磚販子用回收磚在室內砌起一道没有門的四堵墙的的裝置作品《臨時空間》(剛好遙遙對應2017年北京的替代空間箭廠在官方清理胡同政策實施期間,因為藝術家楊振中的錄像裝置項目恰好將箭廠的玻璃拉門用磚頭封上,而幸運逃離關門命運。當時,王衛的友人們紛紛向他詢問這樣的巧合);直到2009年e-flux以當鋪項目首次登陸中國的時刻(當年他們與《當代藝術與投資》合作,首度旋風式走訪中國,2020年起他們與《黑齒》雜誌合作,疫情期間他們也另闢了自己的微信公眾號,再次宣布登陸中國)。

「生產熱2008:《重讀生產模式:透視中國當代藝術》」展覽現場。圖/陳璽安攝影

「生產熱2008:《重讀生產模式:透視中國當代藝術》」展覽現場。圖/陳璽安攝影

這個項目也引發了後續故事。2019年底,箭廠在經營11年半之後關閉。前不久因為策展項目與箭廠結緣,沒想到後來會有機會與箭廠成員共同編輯項目空間的第三本出版物《箭廠空間五年書(2015-2019)》。我們在疫情期間分工做了11場藝術家訪談,通常是遠程電話,而過去參與箭廠項目的藝術家們則用不同的方式告訴箭廠,其實沒有所謂的結束。就像hauntology,正文結束之後還有附錄,還有其他東西。在呂岱如為她與葉偉立對話的撰文中,他們辯論著一件延續多年的系列作品應如何收尾。文末,葉偉立對呂岱如答道:「如果妳讀過川端康成,妳就知道沒有結局的,結局可能沒有發生任何事情,不過反映一個碎片而已。」藝術家何遲、李傑,在兩場對話中不約而同引用各自曾經參與運營的替代空間的名字(分別是:「我們說要有空間於是就有了空間」、「Things that can happen」),說的話卻一模一樣:藝術家想要在哪做項目,哪就有可以事情發生,不必侷限於實體空間。

確實,藝術空間即使被活埋,也會化作春泥,到了時機成熟時還會捲土重來。在箭廠這本書的正文結束後,姚嘉善在編後語當中如此形容:對一些1960年代生的藝術家而言,僅有15平方公尺展廳的箭廠讓他們從當年藝術圈的生產熱潮中解放了出來,姚嘉善形容道:「我彷彿可以聽見他們在說:『這樣我可以回到本來的工作上了。』重要的是,這個未來,其實不過是時空穿越回1990年代公寓藝術時期的北京。箭廠這樣的積極案例告訴我們:其實似曾相似不一定代表陳腔濫調,我們因此可以為費雪的魂在學添加一層「物的社會生命」的維度,在未來,還是有別的可能。