2012年的3月,我在臺北東區繁華的娛樂商圈,看到一群格格不入的人們正在集結,他們身穿某種民族的傳統服飾、高舉斑斕的旗幟,「圖博人!」這是我第一次近距離接觸到流亡者與雪山獅子旗,原來,每年的3月10日,居住在世界各地的圖博人會在當地組織遊行,以紀念1959年,發生在拉薩,改變了他們命運的一天 1,並呼籲世人關注中共對人權的迫害。「圖博要自由!我們要自由!達賴喇嘛要回家!」也許我跟大部分臺灣人一樣,對中共時而對臺優惠、時而文攻武嚇的錯亂感到麻木,但當時東區遊行的現場能量喚醒了我的危機意識,我突然有些暈眩,宛如是從夢中驚醒:是的,臺灣人一直生活在解放軍步步進逼的威脅中,而流亡者就生活在我們的日常中。這群人聲嘶力竭的從東區邁向信義區,彷彿是正在崩解發出巨響的冰層,一塊塊碎片墜落融化成河,流進商圈的車水馬龍,於是,東區成了一片汪洋,然而,周圍的人依舊低頭忙著手邊的事,任那艘搖搖晃晃,揚著雪山獅子旗的小船,獨自尋求靠岸。

1949年,國共內戰進入尾聲,節節敗退的國民黨逃亡至臺灣,毛澤東領導的共產黨隨即成立中華人民共和國,並西進圖博 2 開始一連串的「和平解放」,不但搗毀當地宗教文化、進行武力與經濟恫嚇、甚至撕毀雙方簽訂的和平協議,因為共軍夾帶多方優勢的入侵,迫使當時的圖博領袖達賴喇嘛,與他成千上萬的子民,於1959年冒死翻越喜馬拉雅山脈,南向出逃至印度,踏上篳路藍縷的流亡之路,然而時至今日,中國共產黨針對圖博近乎滅族滅教的行動,依舊持續上演。目前,約有40個流亡圖博安置點分佈在尼泊爾與印度,其中,位於北印度達蘭薩拉、成立於1959年4月的安置點,不僅是圖博人民精神領袖的駐錫地,亦是流亡社群的政治心臟所在:由三權分立的「圖博人民議會、內閣、最高法院」所組成的藏人行政中央(Central Tibetan Administration)。

位在達蘭薩拉的Kamru村落,居住著許多流亡圖博人,夏日午後,我和小黃狗窩在五坪大的畫室裡,靜靜看著牠的主人Karma Sicho於油畫布上的每一次落筆,他是我第一位認識的圖博流亡藝術家,工作室裡,僅有筆尖與畫布輕輕發出的磨擦聲,還有小黃偶爾發出懶洋洋的哈欠聲,室外則環繞著山林間的蟲鳴鳥叫,我坐在地毯上環抱雙膝,屏息注視正在滋長的線條與色塊,此刻寧靜閒散的氛圍,和Karma的繪畫成了極大對比,他的心靈正在畫布上劇烈動盪。

Karma Sicho的作品風格強烈,與他溫和的外表形成鮮明的對比。圖/張康儀攝影

Karma Sicho的作品風格強烈,與他溫和的外表形成鮮明的對比。圖/張康儀攝影

我跟Karma住在同個村子,所以經常巧遇,只要瞧見他,大哥哥的招牌咧嘴笑容立即堆上,從眼角蹦出長長的魚尾巴,有一次Karma捧著芭蕉葉承裝的塊狀冰淇淋,在豔陽下像孩子般邊走邊吃的,見我騎車迎面經過,攔路就問:「要不要來一口呀?」,待人親切溫暖是我對Karma的初期印象,但我總感覺,他那隨意綑綁幾近灰白的粗糙亂髮,堅定卻滄桑的眼神裡,似乎藏著許多故事,尤其是看過他的創作之後,不過,Karma從不主動提起過往或私人領域,直到我止不住好奇。

Karma點上一根印度土產香菸,「我仍不確定自己是誰。」他說,關於自己模糊的生世,是30歲以後才湊出的零碎拼圖,1980年代,Karma被安置在西藏兒童村 3,當時的他只有3歲,雖然不清楚自己是怎麼來到這裡的,卻始終相信有朝一日,會有家人出現來接他,然而,填滿整個童年的,卻是陷入希望與落空的不斷循環,伴著這樣的煎熬直到10歲,終於,Karma放棄了,承認不會有人為他出現,自己在世上也沒有任何親人,失望與落寞漸漸堆積成巨大的怨與恨。

Karma Sicho的創作中,承載著他對於人生迷惘的憤怒與無處宣洩的情緒。圖/張康儀攝影

Karma Sicho的創作中,承載著他對於人生迷惘的憤怒與無處宣洩的情緒。圖/張康儀攝影

「我的仇恨來自於,不知道自己從哪來、不知道母親是誰,我花了很長很長的時間才接受自己是個孤兒。」Karma一邊說,一邊點燃不知道第幾根菸,他的眼神跟皮膚一樣暗沉,「住在學校,經常聽到同學、老師們親身經歷的第一手故事,像是圖博被佔領前後發生的種種,這些讓我更加憤怒,我的所有仇恨都指向中國共產黨,因為他們,我被迫成為孤兒、難民、沒有任何家人。」對一個青少年來說,與日俱增的憤恨該如何宣洩?14歲時,Karma為了要找解放軍復仇,決定輟學去從軍,於是他向印度政府註冊RC時 4 將自己多報了三歲,以便能立即加入特別邊境部隊 5,他認為,這是殺共軍的唯一合法手段。深信暴力能換取解方的Karma,多年下來在尼泊爾與印度投入各種抗爭,為的是訴求圖博獨立,並採取激進手段與中共對立,Karma為了朝目標推進,願意毫無保留的獻出軀體,其中最令我乍舌的,是為期47天的絕食抗議,行動者每日僅靠早中晚各一杯水,有同伴因衰竭而死去,身心所承受的極端煎熬,實在令人難以想像。

「我人生的兩大主軸,就是繪畫與激進主義。」Karma淡淡地說,朝窗外彈掉煙灰,我腦海不禁浮現他一手持槍、一手畫佛的奇特景象,因為Karma還是一位優異的唐卡師,一般人需要修習六年的唐卡繪製課程,Karma僅花一半的時間就畢業,對繪畫的喜愛不但可追溯至童年,連從軍時也隨身攜帶速寫本,塗塗抹抹中,Karma逐漸意識到,筆尖是他流離失根的著陸點、動盪心靈的安置所,也是自己唯一可以緊握的,「唐卡與創作幫助了我不至於失常瘋狂。」望著腳邊捻熄扭曲的香菸,Karma接著說,「活著,沒有比死亡容易。」

中國對圖博施行的種種壓迫,使得境內外圖博人民的集體記憶旋轉成風暴,不少人像是Karma一樣義無反顧地把自身朝中心點拋擲過去,燃起生命的火焰直搗核心,而那個核心,正是中國極權主義,如此強大的動能與決心,也是中共所懼怕的。

目前約有八萬流亡圖博人居住在印度,相對本地的13億人口來說,是個極小的群組,而「藝文圈」更是小組中的迷你組,作家、畫家、設計師、導演、編劇、音樂家等創作者,彼此或耳聞或認識,也藉由網路將海內外力量串聯在一起,相互支援。作家Bhuchung D. Sonam在桌案前攤開五、六本書,是他出版的創作與翻譯作品,對我逐一介紹著這些封面,是由哪些朋友所繪製,有在印度、也有在歐美流亡,不難發現,在流亡圖博藝術家各類的視覺創作裡,「佛、神、金剛、火」具有濃厚藏傳佛教與政治意涵的元素經常出現,包覆著Bhuchung文字的書封也是。

Bhuchung的簡樸小房散發著文人的雅致,一張木製長書桌、一片單人床墊、一把圖博六弦琴與吉他、兩個被書籍與日記塞滿的中型層架,離家之後的他,把遼闊的原鄉收斂進六坪居所,然後再從文字無限延伸出去。

1980年代,Bhuchung跟著父親從大圖博的地理中心位置Rivoche(漢語為類烏齊縣)跋涉至印度,當時的他年約11歲,隔年父親就獨自返回圖博,我問其原因,他只輕吐了兩個字「something happened」,從此,男孩再也沒見過家人,也回不去魂牽夢縈的家鄉,後來的Bhuchung也是安置在西藏兒童村直到12年級,少年喜愛閱讀寫字的他,模仿著第六世達賴喇嘛倉央嘉措的文采寫詩寫歌,即使大學碩士唸的都是經濟學,但唯有持續的書寫,才能寄託內心對人文的關懷與家國的思念。

千禧年間,Bhuchung有機會赴美進修兩年,他提及一段特別的經驗。

在印度,流亡圖博人的身分是無國籍難民,倘若要踏出國門、申請國際簽證,申請手續是既複雜又龐雜,外加印度政府出了名的行政效率,更是讓整個過程緩慢冗長,對此,Bhuchung不置可否的笑道:「我花了九年的時間,才拿到出國用的證件,還有人申請到自己根本忘記了呢!」我聽到差點要扶住下巴,奇特的是,卻感覺不出Bhuchung有抱怨的意味,彷彿已做好概括承受的準備,因為他明瞭,身為難民是沒有選擇權的。

圖博難民要踏出印度國門,必須持有外交部核發的旅行證 IC 7、以及內政部核發的離境許可,但申請IC的前提是,已領取綠皮書 8、RC,與地方警局核發的良民證,光是跑完這些流程就是一大消耗戰,不過,大魔王還在最後頭呢,也就是前往國的「最終宣判」。當今,仍有許多國家不承認甚至不認識什麼是 IC,所以最終結果極有可能是「簽證不予核發」,或是在邊境被該國海關擋下,這樣莫可奈何的案例層出不窮。就臺灣而言,外交部對 IC 的核准一直以來門檻極高,因此擋住許多流亡圖博人來臺就讀、結姻的機會,甚至無法對尋求庇護者提供人道救援,無國籍流亡者跨越邊境的議題,始終是國際間的燙手山芋。

是否能說是可喜?近年來,拜數位優化行政流程之賜,Bhuchung第二次申請 IC 的時間縮減到「兩年」,爾後也有人「只」花了半年便取得證明,但是別忘了,拿到旅行證 IC 仍不代表你出得去,在我的觀察裡,極有等待的耐心、對變數的容納適應,大概是流亡圖博人最廣泛的共通點。

「身為難民,對你的影響是……?」我問Bhuchung,「全部都是啊!」他座椅上的身體往後一仰、張開雙臂,十指朝天邊散去,「我要不是難民的話,一定是個快樂的農夫!擁有一小塊地與一些動物,會非常快樂。幹嘛寫作啊!寫作真的很不容易呀!我的所見所聞、經歷、行動,全都是身為難民的產物,你看有些人在路邊擺攤,他們其實並不想如此,但身為難民所以沒有選擇。」Bhuchung的語氣從上揚到黯然,彷彿一瞬間撇見正在耕種的自己。

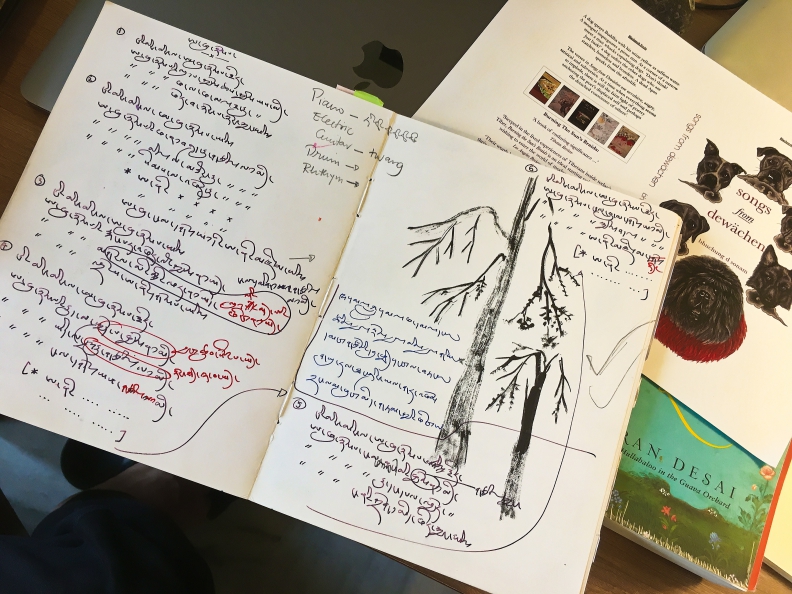

Bhuchung D. Sonam的手稿與出版作品。圖/張康儀攝影

Bhuchung D. Sonam的手稿與出版作品。圖/張康儀攝影

原本應該務農的Bhuchung,現在是TibetWrites 9 的一員,他的寫作專注於兩大主軸:英文書寫與通俗文學,Bhuchung認為,外界對圖博人的觀察與假定,經常限縮在藏傳佛學信仰的框架裡,忽略人性本有的多重面向而造成偏離,「不是每個圖博人都整天念佛、冥想、心中只有慈悲呀!」語氣裡滿是惋惜,他接著說,如果外界對圖博的認識過於單薄,所提供的行動就會建立在偏離的軌道上,產生的實質影響也將非常有限,不論立意多麼良善,其實圖博文化的豐厚多彩蘊含諸多面向,但大部分人的興趣與認識往往止步在宗教領域。「很多人都知道藏傳佛教、喇嘛、冥想,卻不清楚圖博文學、攝影、電影、音樂等,所以我才會專注在通俗文化的寫作,並非每個人都需要冥想呀,冥想的確是很好,但人們的生活經驗也很重要,是吧?」因此,Bhuchung與TibetWrites的作家群,致力於擴張閱讀族群,並且透過各種書寫形式,促進人們對境內外的圖博實況、群體與個體,有更加立體的認識。

散文、長篇、詩集、歌、劇本,成了Bhuchung埋首耕耘的農田,他將作物的根牢牢扎在雪域上。「我覺得對於流亡社群來說,最重要的是,要認知到我們不會長長久久的待在這裡,即使必須久留,我們也得清楚地知道自己是誰、文化、傳統、語言,設法使其傳承下去,我個人的想望不會比集體未來的續存來得重要,對吧,也許我無法回家,但那又如何?沒關係的,我們要做的,就是為未來留下些什麼,好讓接續的世代建立在此之上。」

60多年的流亡歲月裡,圖博人努力站穩、避免成為地主國的麻煩負擔,也在國際援助與印度政府的支持下,建立了行政、教育、醫療、社區發展等內需體系,即便如此,安居樂業仍不實際存在於圖博社群裡,因為他們並不享有印度公民權,無法入職政府單位、無權買房買地、不能任意出國,而生存上的發展也經常發生文件受阻、語言隔閡、地方利益衝突、土地爭議等挑戰,說得更明白些,住在別人家就得看人臉色,加上政治情勢的變動,都讓流亡者的處境充滿極大變數,隨時可能成為政治鬥爭的目標與犧牲品。因此,越來越多的圖博人想盡辦法、前仆後繼移居到相對有保障的歐美國家,不僅如此,社群內部也正面臨人口老化、文化流失、失業、毒品酒精氾濫的嚴峻問題,種種迷惘失落與不安全感,滋長成蔓延開來的癌細胞,考驗著流亡族群的自覺與抗體。

印度東北出生的流亡第三代Tenzing Tsewang,試圖用影像創作喚起族人正視並探討社群內部的問題。編劇、導演、表演、攝影多棲的Tsewang,大學期間在新德里攻讀電影,但具體感受到影像力量卻不是在學院,而是在街頭,他微揚起一邊的嘴角說,「大學時代,我開始參與圖博議題的各種陳抗行動,衝突過程中我們經常遭到毆打,但只要有鏡頭在現場,我們就不會被打。」攝影對少數者撐開保護傘的親身經歷,深刻影響到Tsewang後續的創作,他漸漸將鏡頭聚焦在流亡社群裡鮮少浮上檯面的家暴、性侵、心理衛教等議題。

Tenzing Tsewang是出生於印度東北的流亡第三代,他試圖用影像創作喚起族人正視並探討社群內部的問題。《Dolma》電影劇照。圖/Tenzing Tsewang提供

Tenzing Tsewang是出生於印度東北的流亡第三代,他試圖用影像創作喚起族人正視並探討社群內部的問題。《Dolma》電影劇照。圖/Tenzing Tsewang提供

2018年Tsewang加入非營利組織Tibet Threatre 11,齊力完成兩部長片,他們採集了受害者的親身訪談,考察家暴與性侵案件並進行改編,並在隸屬藏人行政中央的網路頻道Tibet TV播放,藉此來向社群族人喊話,除此之外,有鑒於出生異鄉的圖博小小新世代,大量接收的不是印度、就是西方影視卡通,針對此現象,Tsewang與團隊製作了系列式的兒童故事影集,內容是由全圖博語、真人演出的輕快短篇,刻畫源自本土的民俗文化與世界觀,試圖追趕正在凋零萎縮的母語與傳統。

步入後達賴喇嘛時代,流亡圖博社群正面臨多重面向的內憂外患,這些危機,是否能如號角召喚出各方好漢?還是導致人們紛紛轉向自求多福?

令人憂心的是,幾年蹲點下來,我認識的青壯世代大部分都離開印度,去海外追尋未來,就連呼籲族人留守安置點、認同族群、秉持難民身分的行政官員(人口流失將挑戰到流亡政府的正當性),不少人都諷刺的享有他國護照、或把孩子一個個往外送,其實,對於社群裡的內部分裂、路線之爭、官僚陳腐、人才流失等問題,大家心知肚明,也明白中國政府拒絕對談、虎視眈眈尊者辭世的那一天,當今20、30歲如Tsewang的年輕世代,需要面對的早已不是開疆闢土、填飽肚子的生存問題,而是政治革新、文化續存、民族出路的艱難任務,他們必須要為自己開創出希望,不能像長者們終身都在冀望達賴喇嘛帶領人民回家。

「你想離開印度嗎?」我問Tsewang,他深長地把氣吸進腹腔,視線越過陽台直抵遠方的某一點,「我會待在印度,我的家人都在這裡,作為影像工作者,我想訴說圖博人在印度流亡的故事,而我的一切也都奠基在這,奠基在扁豆飯 12。」

Tsewang已在編寫新的劇本,是關於圖博男孩與印度女孩相戀的故事,他深信,跨越標籤的了解與尊重,不但是身而為人的可貴價值,更是減少問題與衝突的解方,「我有很多故事想說,希望探討人們彼此的依存關係、讓世界變得更好的可能,而藏傳佛教裡的哲學思想,教導人們如何相互尊重、擁有快樂人生,是我學習道路上很好的指引,我們對自己是有責任的。」Tsewang的話讓我想起,被視為達賴喇嘛之後,將接下民族宗教領袖重擔的大寶法王噶瑪巴曾經表示,促進圖博人與漢人直接關係上的了解與和諧,可能是突破政治僵局的希望所在。儘管,在改變與革新的道路上人數稀少,理想又看似遙不可及,然而總是會有人堅持下來、持續開創,他們也將啟發並影響更多的接續者。

仍在流亡路途匍匐前進的圖博朋友,不只憑藉著各自的創作產出,清楚地揭示了政治處境是如何驅動與影響著生存者的身心靈,也證明了人類是如何從所屬的家庭、性別、社群、國族等不同範疇的集體中,煉造出各自不同的個體意識,並開展出獨特的生命軌跡的同時,又與由群體組成的社會交互影響。不論何種文化風俗建構的社會,人們對於安身立命的需求,普世皆然。

如果我們能牢記人類整體的普世性,是否較易疏通尊重與理解的渠道?是否可免於偏執意識形態所操弄?

圖博以60年來的歷程,向世界揭露共產極權的本質,這些經驗對於身處地緣政治衝突熱區,屢屢「被納入」中國版圖的臺灣,又有什麼啟示?