每年舉辦的《聯合國氣候變化綱要公約》(the United Nations Framework Convention on Climate Change,UNFCCC)締約方大會(the Conferences of Parties,COP),是全球氣候行動最重要的高峰會。除作為外交角力場,場外半官方性質的周邊活動(side events,如演講、會議、展覽等),也是各國代表、國際組織、研究單位、倡議團體互相交流、遊說的重要場域,例如城市氣候行動、社區經驗分享、原住民權益等題目。但2021年第26屆大會(COP26)期間,卻有一場名為「藝術與科學:新的靈感搭檔?」(Arts & Science: The new inspiration couple?)的周邊活動,以紀錄片為例,呼籲藝文工作者善用說故事(story telling)能力,轉化艱澀的氣候科學,動員民眾實踐氣候行動。

學者專家設計了各種減碳技術,但最終仍須仰賴民眾支持方能生效。聯合國政府間氣候變遷委員會(the Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)在第六版評估報告(IPCC Sixth Assessment Report,AR6)第三工作組報告(WG3)《氣候變遷2022:減緩氣候變遷》(Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change)中指出,若大眾願意在社會文化層面產生行為改變、利用低碳基礎設施,並於生活中廣納低碳科技產品,至2050年全球溫室氣體排放量將可降低40%至70%。由此數據看來,說服大眾行為改變的效益,並不亞於氫能、碳捕捉等尚未成熟的新技術。氣候變遷工作者與藝術家提出結盟並非意外,而是基於現實需求。

布魯諾.拉圖(Bruno LATOUR)在《面對蓋婭:新氣候體制八講》(Face Á Gaïa: Huit conférences sur le nouveau régime climatique)書中,曾以「自然/文化」兩造對比視角,對氣候工作者尋求同盟的歷史做出回顧:科學社群在1990年代對氣候變遷形成共識,但與其他科學議題相比,氣候變遷並非價值中立的敘述,而是帶有指控性質的規定;換言之,承認人類活動為氣候變遷的主因,等同於對高碳排產業做出道德批判,科學再也難以超脫於政治之外。相對應的,反對者也挪用「科學不確定性」,批評科學研究未能達到百分之百可信度便妄加誣賴高碳排產業,甚至指控對方為氣候狂熱分子。情勢已不容許科學家待在象牙塔裡,於是科學家向社會尋求同盟機會,從學院與非政府組織開始,逐漸進入主流政治議程,最後形成本文開頭所述,以聯合國系統為基礎的全球治理體系。既然同盟位於科學家的同溫層外,溝通方式也須因應調整,這使得「說故事」成為氣候工作者亟於獲得的能力,藝文工作者也成為潛在拉攏對象。

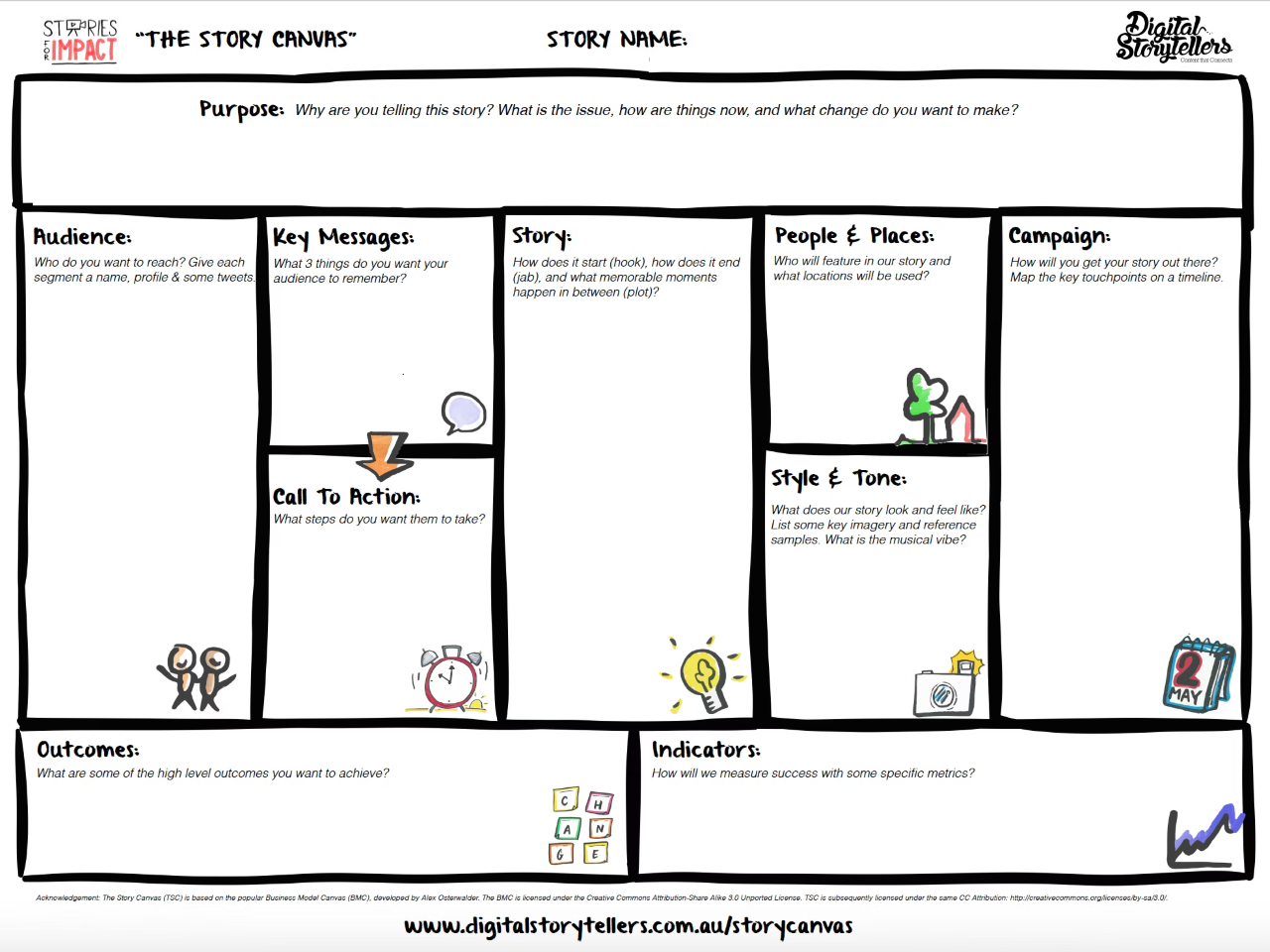

過去幾年,公約體系一直把「說故事」作為氣候行動的重要手段。2018年,政府間氣候變遷委員會第一工作組(WG1)的技術支持小組(the Technical Support Unit,TSU),委託國際組織Climate Outreach編寫《氣候變遷有效溝通與公民參與的原則》(Principles for effective communication and public engagement on climate change),引導委員將數據轉化為具說服力的故事。2019年的COP25期間,也曾辦理四場「氣候故事述說者」(Climate Storytellers)工作坊,利用「故事畫布」(Story Canvas)引導民眾寫出具說服力,能引發氣候行動的故事。2021年的COP26期間,除舉辦「藝術與科學:新的靈感搭檔?」周邊活動,公約也與官方合作夥伴,以色列藝術家Michel PLATNIC發起的藝術行動平台ReGenesis,針對淨零競逐(Race to Zero)、韌性競逐(Race to Resilience)兩項全球倡議,舉辦「未來的回聲」(Echoes of the Future)展覽,以八件作品描繪淨零、韌性倡議帶來的機會與希望,面向大眾,為場內的外交官及科學家爭取更多支持。

但在這樣的場域內,藝術被簡化成為氣候工作者的教育推廣工具。以「故事畫布」為例,畫布由亞歷克斯.奧斯瓦爾德(Alex OSTERWALDER)倡導的商業模式畫布改做而來。所謂「氣候故事」其實是種「商業模式」,只是價值主張(value proposition)被置換為氣候危機感,目標則從盈利改為鼓勵氣候行動。至於「通路」、「目標客群」等用語,也被倡議方式、聽眾等軟性用詞取代。至於創作過程及作品美學上、觀念上的價值,皆非工作坊的主要考量。又例如「未來的回聲」展覽中,對藝術家創作的題材及風格做出諸多限制:不應呈現氣候災害、危機等負面情緒,而是強調充滿光明的淨零韌性未來。

「故事畫布」(Story Canvas)引導使用者寫出具說服力的倡議,圖片為故事的預設圖板。圖©Digital Storytellers

「故事畫布」(Story Canvas)引導使用者寫出具說服力的倡議,圖片為故事的預設圖板。圖©Digital Storytellers

上述作法對氣候倡議者並不陌生:倡議型NGO社群經常自新創或是設計社群借用思考工具和管理工具;至於對創作的限制,則來自氣候倡議者長年與民眾溝通的經驗,例如在《氣候變遷有效溝通與公民參與的原則》裡,對於氣候變遷所使用的視覺語言,便有以下建議:「講新故事:熟悉的『經典』圖像:北極熊、煙囪、森林砍伐,可能會引起憤世嫉俗和疲勞。不太熟悉(更發人深省)的圖像可以幫助講述有關氣候變遷的新故事。」但對有意接觸議題的藝文工作者來說,藝術是否有義務承擔這些限制與義務?反過來說,藝術有無可能轉換至更為主動的位置,參與科學研究、介入政策制定、規範合作模式,甚至是站到反對方,對治理者與倡議者提出批判?

談到氣候變遷與藝術,很難不提到發生在嘉義的「北回歸線環境藝術行動」,還有其後各地萌發的環境藝術行動。但有別於由上而下,以解決問題為導向的地方調適行動,在環境藝術行動裡,氣候變遷並非行動的主要目的,而是在對話中逐漸浮現、形成社群共識、發展為集體行動。若借用《對話之後:一個生態藝術行動的探索》一書作者周靈芝的說法 1,這裡的藝術,大抵上依循著公共藝術的脈絡,強調的是協力與對話。協力對話的對象,不僅包含了在地社群,還有歷史、空間,甚至是在地的動植物。

在計畫過程中,行動是創作者回應或反抗藝術史的關鍵價值主張。作品價值不僅是觀念或形式,還要能真正產生變革。以嘉義布袋的「與蚵對話:協力的藝術」為例。在藝術家與人類、非人類行動者的對話中,當地生產與社會關係逐步被揭露。英國藝術家大衛.黑利(David HALEY)的團隊接著鎖定廢棄蚵殼、地層下陷、沙洲消失等負面衝擊作為回應的議題,並與專家學者、地方居民協力,發起數個行動作為回應,譬如使用蚵殼作為具碳匯功能的水庫底層鋪面、改造廢棄鹽田為環境教育場域、或堆疊蚵殼保護海岸線。這也造成環境藝術行動,比起傳統以物件為中心的創作,更難置入展覽框架,必須以報告式再現,以滿足獎補助規範的挑戰(關於這點,呂佩怡已藉由書寫「樹梅坑溪環境藝術行動」的文章,進行了完整討論 2)。

上述論述角度偏向藝術家立場。若要考量行動對其他族群,或整體社會的效益,還得納入更多利害關係人、更多跨領域的立場,甚至是同溫層外的批判。以「與蚵對話:協力的藝術」為例:藝術家可有把握颱風來臨之時,蚵殼裝置能否保護社區免於水患?若裝置損壞造成居民財產損傷,其責任歸屬又該如何釐清?上述問題雖然尖銳,卻顯示環境藝術行動與現實接合的巨大挑戰。畢竟非藝文工作者所期待的,並非在觀念上回應氣候變遷,而是要徹底解決氣候變遷所引發的災害。

氣候變遷議題的複雜性,使「行動」與現實接合的挑戰更加艱鉅。氣候工作者習慣將氣候變遷劃分為減緩、調適兩大領域。前者指減少大氣中的人造溫室氣體,例如減少排放或是將其吸收,後者則是因應氣候衝擊做出調整,以減輕危害。由於環境藝術行動關注社區尺度的感官經驗,因此大多屬於調適範疇,其對應的大多是氣候教育、綠美化、環境保護這類技術門檻較低的行動。相較之下,若想以行動介入減緩,則須面對更高技術門檻、甚至是更高的實作風險。

以引起風波的「2020台北雙年展――你我不住在同一星球上」中「儲回大地的藝術」計畫為例:該藝術行動計算雙年展期間溫室氣體排放量後,在臺北市政府大地工程處指導下,將大崙頭地區一片森林砍伐後重新造林,做為吸收二氧化碳的藝術行動。但過程產生諸多疏漏,而被環境團體批評為「大崙尾砍伐事件」3。或許在藝術家的經驗裡,行動已諮詢多名專家,並委託專業學術單位與公部門執行,理應萬無一失。但森林碳匯議題不僅涉及林業、還要考量保育、治理、地方等多重利害關係人,甚至不同訓練背景的專家可能抱持相反立場(例如近年的藻礁爭議),並非短期跨域交流便能釐清。本次爭議也凸顯藝術介入氣候變遷的另一個挑戰:難以建立長期效益。撇開對生態的傷害不談,一處良好的森林碳匯專案,需要建立完善的MRV(量測〔Measurable〕、報告〔Reportable〕、查證〔Verifiable〕,MRV)機制。換言之,藝術家需量化說明林地每年吸收的溫室氣體量,定期發布查證報告,而且該報告需要經過第三方查證機構認可。

深度了解議題、多方對話、理解立場差異、建立MRV制度及課責機制……上述繁瑣步驟,是當今社會氣候行動的期待。無論是政府、企業或是藝術家,只要行動牽涉氣候變遷,都需面對檢視。如此繁瑣的配套措施,顯然已超出創作者能力所及,但少了這些,又難以證明環境藝術行動的效益。當然創作者也可主張環境藝術行動的價值,在於創造對話和辯證思考,而非真正產生防災效益,但這是否又坐實圈外人認為藝術只能「說故事」的主張?另外藝術又該如何與其他經營地方環境議題的專業,例如社造、地方創生、設計、甚至是建築(例如獲得2015年「透納獎」〔Turner Art Award〕的Assemble)做出區隔?

要特別說明的是,上述矛盾並非專屬於藝術行動,而是氣候變遷、公共衛生等全球治理議題長久存在的矛盾:議題執行倚賴地方由下而上的行動,但地方行動又難以符合治理單位的考核框架,最終形成中央無法掌握基層、基層抱怨中央官僚的尷尬局面。目前臺灣藉由補助制度所推動地方層級調適措施,或多或少也面臨了類似的挑戰。

若說「2018台北雙年展――後自然:美術館作為一個生態系統」裡,包含NGO團體、環境運動人士、作家、生態學家的做法,反應吳瑪悧與范切斯科.馬納克達(Francesco MANACORDA)長期投身的社會參與性藝術,則「2020台北雙年展――你我不住在同一星球上」,則代表了另一種藝術回應氣候危機的角度:檢驗人類價值觀如何傷害地球萬物的福祉,最終釀成了生態危機。

學界對於人類價值觀的反思,緣起於上一世紀後半葉,包含拉圖、彼得.斯洛特戴克(Peter SLOTERDIJK)、吉爾.德勒茲(Gilles DELEUZE)、簡.班內特(Jane BENNETT)等一眾學者,嘗試反思形上學或本體論,重新審視人與非人之間的關係。對長期關注人文社會學科的藝術家而言,以創作回應上述理論並非新鮮事。楊成瀚在〈人類世在台發展的三個區段〉4 一文,曾詳細回顧2008年之後此一思潮進入臺灣藝術場域的軌跡,其反映的並非藝術家對氣候變遷的焦慮,而是國際思潮進入本土創作場域,藝術家逐漸將其投射於本土議題,並與當代藝術接合的過程。近年氣候變遷議題興起,人類世、蓋婭等詞成為各方撰寫文案的愛用詞,人文地理、科學與社會研究(STS)、環境政治等學門也進而成為關注焦點。

無論是楊成瀚文中,於「2020台北雙年展」開展前對於感知與行動斷裂的預言,或是開展後,高千惠、高俊宏、朱峯誼等人對於展場「以空間再現拉圖論述」,無法「Down To Earth」、「缺乏政治能動性的評論」,皆顯示了此回應方式與本土的斷裂。筆者在展覽期間詢問「臺灣青年氣候聯盟」成員,對於觀展、參與協商劇場、或是擔任展覽志工的經驗,則是從另一角度談論此一斷裂:他們最有印象的是位於「實地星球」,視覺可明顯辨認出氣候變遷元素的作品。例如展示全球海洋變化的「領土仲介所」、呈現太魯閣峽谷地質變動的《參照系 一》以及《參照系 二》,對於這些作品的評論則是「很高興看到氣候變遷走進美術館,被同溫層外的人看到。」但另一方面,對於那些僅在觀念上回應,無法讓一眼看出氣候變遷視覺元素的作品,則是覺得過於抽象,看不太懂之餘,也難以想像對阻止氣候變遷有何幫助。

領土仲介所《變化中的海洋》(2020)展覽現場。本作品原由TBA21學院委託製作,此次展出的版本為「2020台北雙年展」和德國卡爾斯魯厄藝術與媒體中心(ZKM)共同製作。圖/臺北市立美術館提供

領土仲介所《變化中的海洋》(2020)展覽現場。本作品原由TBA21學院委託製作,此次展出的版本為「2020台北雙年展」和德國卡爾斯魯厄藝術與媒體中心(ZKM)共同製作。圖/臺北市立美術館提供

蘇郁心《參照系I、II》(2020)展覽現場。圖/臺北市立美術館提供

蘇郁心《參照系I、II》(2020)展覽現場。圖/臺北市立美術館提供

上述批評點出的斷裂,並非源自於非策展人或藝術家的策略,而是他們看待學術理論的方式。在社會科學研究中,關於形上學或本體論的討論,通常是放在文獻回顧或研究方法,幫助研究者找尋應對研究問題(research question)的策略,而研究問題則是研究者基於自身經驗,對真實世界所提出的疑問。換言之,雖然學界存在理論被西方學者掌控的狀況,但若將理論作為工具而非研究目標,以在地現象作為研究問題,依然可做出具本土關懷的研究。以「儲回大地的藝術」為例,本計畫追蹤場館碳足跡,轉化文化機構永續轉向的努力值得讚賞,作品也完美呼應論述中的主張:「回歸大地的未來願景,讓美術館的功能不僅限於照管人類創造的文物,更將範圍拓展至非人類的自然群體。」但若策展人或藝術家願意將論述作為武器,大膽將專家學者、公務機關、甚至將吸收二氧化碳的各種提案納入批判對象,興許會發現「砍樹減碳」、「積極管理」這類作法背後所蘊涵的意識形態,例如後殖民、人類中心、技術樂觀主義等,對此安娜.羅文豪普特.秦(Anna Lowenhaupt TSING)在《末日松茸:資本主義廢墟世界中的生活可能》一書中已有深刻分析。若以此觀點出發,我們是否可主張藝術家與策展人沒意識到,自己在一個以拉圖為主論述的展場內,安置了此一反拉圖、反德勒茲的藝術行動?

全球氣候行動如火如荼,正是需要深沉批刻的關鍵時刻。以日前傑佛瑞.薩克斯(Jeffrey SACHS)獲頒「唐獎」為例 5,薩克斯倡議國際放下歧見,合作推動氣候變遷,獲得全球氣候工作者的敬重。我們大可關注象徵層次,將薩克斯的主張視覺化、引用他的詞彙撰寫展覽論述、與其他理論產生聯想、營造出兼具美感及觀念想像空間,從觀念回應氣候變遷的藝術作品。但若將薩克斯的主張視為工具,納入本土視野與個人經驗做出批判,就能發現薩克斯主張的「歧見」,其實是鼓吹歐美不該關注臺灣、香港、新疆人權,應優先與中國合作對抗氣候變遷。6 而諷刺的是,「唐獎」的資金來源及審查委員皆來自臺灣。此一反差,說明缺乏深度及本土視野的狀態下,針對抽象學術概念進行回應的風險。以觀念回應氣候變遷並非不可行,只是應當更深刻、更大膽、更具體、更政治化,方能與本土接合。

為阻止全球世紀末升溫高於1.5°C,各國紛紛提出以「2050淨零排放」7 目標,發布一系列艱澀拗口的政策目標。例如「2030年溫室氣體較1990年減量78%」、「2040年新售汽機車全面電動化」等。這些數字涉及減碳速度與未來經濟發展,無一不是各方攻防焦點。但無論政府與民間,都難以將目標轉化為未來生活樣貌,進而啟動公眾討論。

對大眾而言,無法想像未來生活樣貌,意味著難以想像政策帶來的切身衝擊,進而降低參與意願。以關注經濟轉型過程帶來負面社會、環境及經濟影響的「公正轉型」為例。我們雖可理解「2040年新售汽機車全面電動化」將對汽車產業將遭受衝擊,但對勞工團體而言,他們更習慣討論扣薪、資遣、工傷等日常課題。要他們檢視政策報告書,推測未來勞動狀態並提出建言,實在有所困難;相較之下,擁有文化資本的產業團體,則更容易在前期介入,依資方立場建議。此外無法想像未來生活樣貌,也使大眾難以對政策潛藏的意識形態做出批判。例如英國綠色復甦挑戰基金(Green Recovery Challenge Fund)規劃在2050年前,於全國種植100萬棵樹。但我們是否有機會徹底檢討人類社會現有的「物權」概念,在科技的幫助下,援引協商劇場(Théâtre des négociations)、眾生大會(Council of All Beings)、物的議會(The Parliament of Things)等概念,建立一樹與人類平等協商的新夥伴關係?

近年,越來越多氣候變遷業務單位,與「藝術家」聯手描繪未來願景(雖然他們大概無力分辨插畫、當代藝術策展、設計整合公司、商展策劃團隊間的差異)。例如英國商業能源與工業策略部(Department for Business, Energy & Industrial Strategy,BEIS)以能源結構推估資料庫為基礎,設置網頁互動遊戲《我的2050模擬器》(My 2050 Calculator),讓民眾看見能源配比與政策目標的關聯性;2018年臺大新聞研究所曾與新興科技媒體中心(現臺灣SMC)辦理《海造的風機》互動新聞展,利用VR技術呈現完工後的離岸發電風風場;在民間,臺灣青年氣候聯盟在2019年,受吳瑪悧2008年作品《台北明天還是一個湖》啟發,推動插畫明信片計畫《Imagining Taiwan Under Water》,邀請青年志工想像全球氣候宣告失敗的未來,由臺灣寄出的觀光明信片會有哪些景點。但在上述案例裡,氣候工作者與故事述說者的同盟仍非完美。以明信片計畫《Imagining Taiwan Under Water》為例,其中一幅作品,描繪觀光客乘坐橡皮小艇,在淹水的士林夜市享用小吃。這畫面興許能吸引民眾關注氣候議題,卻未能將氣候科學與科技納入考量,畢竟依現有模型推估,未來士林夜市沉入水中的機率實在不高,畫面中的攤位、交通工具也僅是現有科技重新排列組合(例如為橡皮艇裝上車燈),未能呈現發展中的先驅技術;另外,既使利用民眾能用《我的2050模擬器》畫出描繪充滿分散式電網、太陽光電和氫能的未來住宅外觀,我們還是無法想像淨零之下的日常生活,以及其中蘊藏的感情、慾望、偏見等情緒因子。而這些情緒因子,正是左右民眾是否願意支持轉型的主要因素。

吳瑪悧《台北明天還是一個湖》(2008)展出現場。圖/臺北市立美術館提供

吳瑪悧《台北明天還是一個湖》(2008)展出現場。圖/臺北市立美術館提供

臺灣青年氣候聯盟推出的插畫明信片計畫《Imagining Taiwan Under Water》。圖©臺灣青年氣候聯盟

臺灣青年氣候聯盟推出的插畫明信片計畫《Imagining Taiwan Under Water》。圖©臺灣青年氣候聯盟

氣候工作者將藝文工作者簡化為「說故事」專家的想像,僅能反映現行氣候行動的不足之處,並非藝文工作者期待的創作狀態;當代藝術在觀念與行動上回應氣候變遷的作法,也未必能符合氣候工作者「解決問題而非回應問題」的期待。兩種皆非雙方發揮所長,互蒙其利的合作模式。眼前氣候溝通的挑戰,並不只是「不會說故事」,還包含缺乏地方溝通機制、政策目標過於抽象、難以將科學科技發展轉化為生活樣貌、無法處理情緒因子等多重挑戰。大眾難以對氣候政策背後的觀念做出批判的狀況,與前述藝文工作者以觀念回應氣候變遷,卻難以與本土接合的挑戰頗為類似。或許藝文工作者聯想、批判、關注個人經驗、將概念轉換為體驗的專長,能夠作為此一挑戰的突破口。

說到底,雖然藝文工作者作為人類的一分子,是該承擔氣候變遷責任,但我並不認為藝術作品有義務回應氣候變遷。若藝文工作者基於個人選擇,想以回應氣候變遷,最直接有效的方式,是參考英國非營利組織「茱莉的腳踏車」(Julie’s Bicycle)指引,降低藝術勞動產生的溫室氣體。機構冷氣調高一度、手冊少印幾本,絕對比論述援引蓋婭或人類世更有意義。