我是莊漢琳,你在讀的這篇文章的作者,也是永和社區大學的專員、負責規劃「性別藝想⸺超酷俱樂部」這門酷兒課程的人。

我是臺中人,但在臺北生活的時間快要超過臺中了,我也曾被說是假性同性戀,可是作為異性戀的日子反而更短,去歐洲時還常常被稱為 sir。小時候學校學的、家裡教的,男生一排女生一排,不是都很清楚明瞭嗎?怎麼我經驗到的卻完全不是這麼回事?這一切能否真的那麼二元、絕對?掉出分類邊界的我,還有資格被好好對待嗎?如果又有人被漏掉了呢?

我很害怕,也不禁在想,一定有人和我一樣害怕並困惑著吧。

2024 年初的中永和社大內部進修,一場會議上大家討論著兩校的課程發展,二十多年來永和社大雖然一直以「知識解放」、「公民社會」作為經營願景,但在爭取核發大學同等文憑失利及其他因素的綜合下,學術性課程的比例逐漸減少,即使有優秀的師資投課或由社大主動邀請,也未必能招足成班人數,因此我們常以專案計畫支持工作團隊內有共識必須推廣的項目。

於是,我在會議中提議多開設一兩門「議題型」課程,沒想到被同事反咬一口(讚美貌),他們說:「還是你開開看性別課程?」,懷抱著個人造業個人擔的心理,混合了很想試試又冒牌者症候群的狀態,我追溯了自己進入社大前學校已經開過的性別課程:女性主義、新移民女性、同志/跨性別、性別藝術創作等,一邊想著在平均年齡五十幾歲的社區大學裡,大家對於性別的接受度到哪裡呢?可以談論繩縛嗎?開放式關係?非對人性戀?可以討論對很多人來說非黑即白但其實很複雜的代孕、免術換證、男性困境嗎?誰會來上這門課呢?

我完全沒有把握。

我只知道自己沒有能力深入細緻地分享這麼多元的性別領域,或許也沒有人能吧,所以打從一開始,我便決定以「班導師」的身分規劃這門課程,並請同事賀仲薇協力,一學期 18 堂課程我們邀約不同的師資來帶領,形式分為講座、工作坊、電影欣賞、讀書會、校外參訪、公共參與週等等。

我的第一版課綱發想中規中矩,就是那種很安全、宣傳海報貼在社大所在的國中裡面也不會被投訴的程度⸺非常多的自我審查,可見性少數要活下來有多辛苦,但當我問自己:「你會想上這門課嗎?」,「我還好耶。」,然後我就大改了第一學期的課綱,然後副主任張素真就賜予了「超酷俱樂部」這個帶點復古美感的課名(他另外還提供「性別大補帖」的選項,但我貼了參考書和泡麵的示意圖回絕他)。

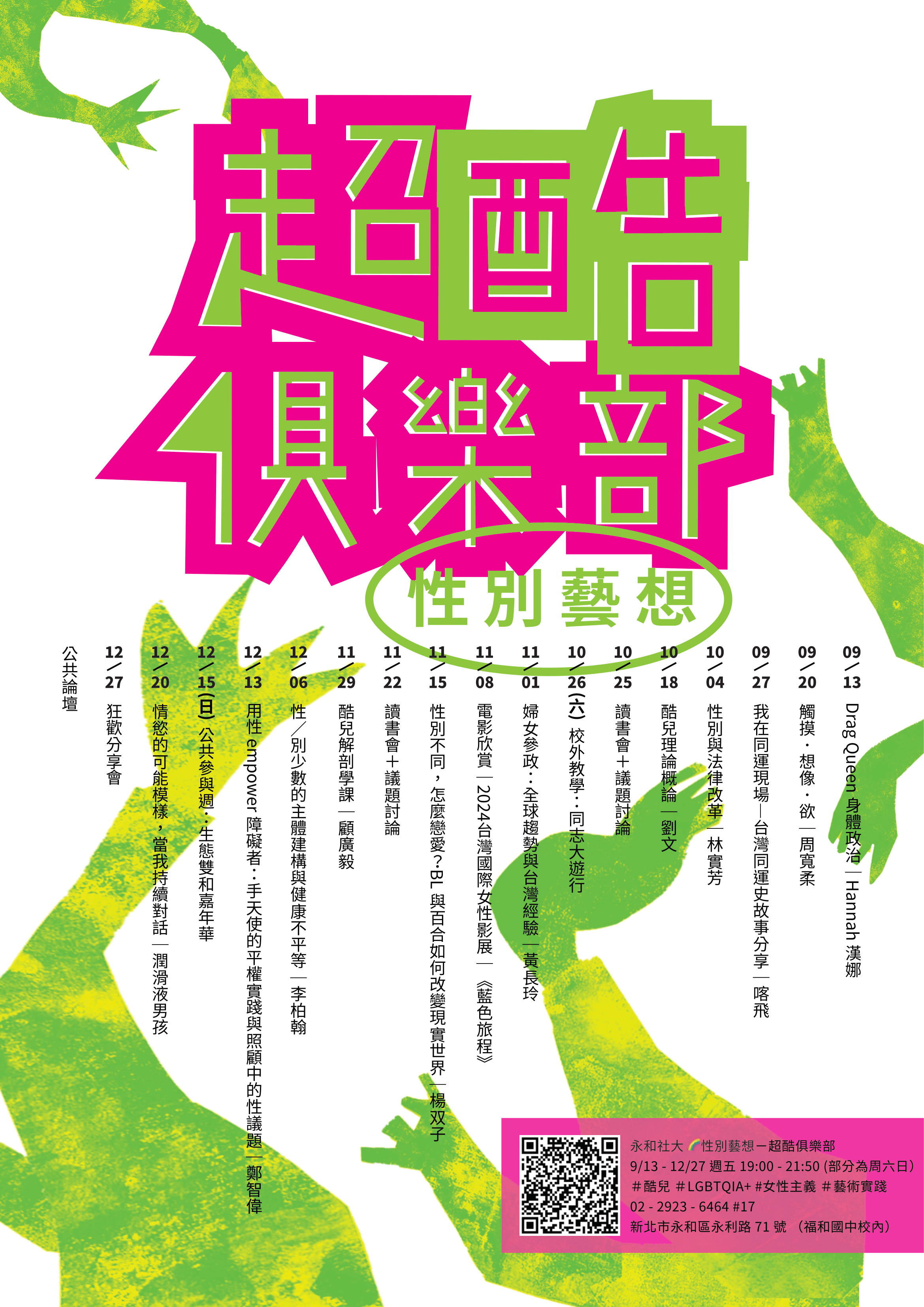

「性別藝想—超酷俱樂部」第一學期文宣。圖/超酷俱樂部提供

「性別藝想—超酷俱樂部」第一學期文宣。圖/超酷俱樂部提供

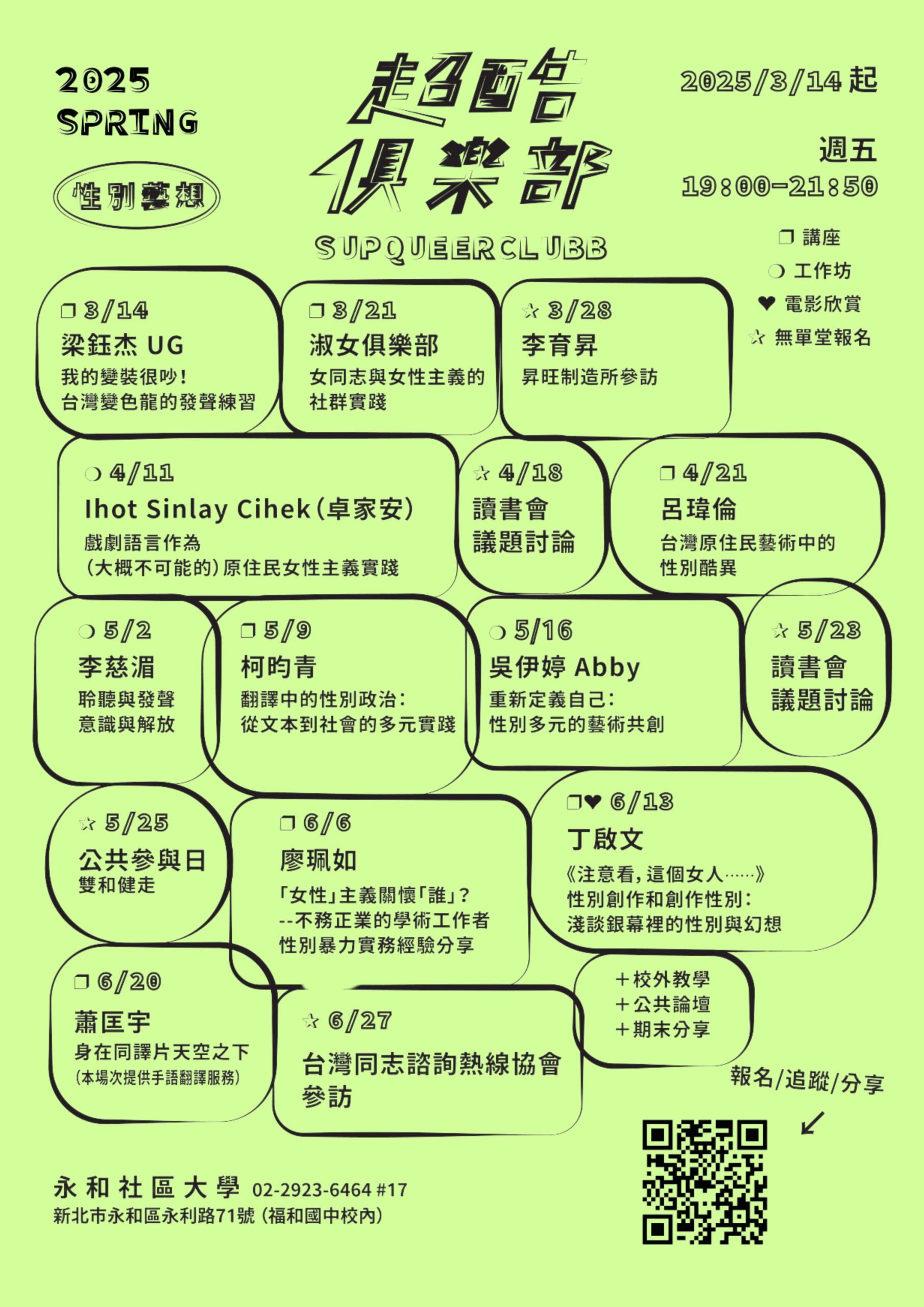

「性別藝想—超酷俱樂部」第二學期文宣。圖/超酷俱樂部提供

「性別藝想—超酷俱樂部」第二學期文宣。圖/超酷俱樂部提供

基於學員們的不同偏好,有人愛聽艱澀的理論、抄一大堆筆記,有人喜歡軟性的故事經驗分享、更能與自己的生命歷程連結。在思考師資及每堂課的主題時,我會刻意穿插安排;當感覺學員們到這堂將開始疲乏,就要接著規劃動一動、出門玩耍的行程;我也認為「藝術」能夠開啟不一樣的想事情方法,大多數人卻沒什麼機會進入,因此我試圖在超酷的課程裡導入創作的路徑,但或許是工作坊的堂數較少,加上學員們長久習慣的思維模式,時常感受到他們卡在一半的恐懼,沒有動機和信心創作自己的作品。

課程企劃上,我提醒自己務必將種族、障礙、階級、年齡等身分以及跨學科的交織設想進來,可是在經費、場地等資源的限制下,有時光是需要借到輪椅可以進入的一樓、或有電梯、或地板可以壓的肢體教室都很困難。

學員們當然也會很現實地選擇有名氣、偶像型的師資來上課,但我不願意違背開設超酷的酷兒價值⸺讓不同的聲音被聽見,也不願意那麼快認輸,所以依然固執地邀請了一部分主流的多元性別圈還不太認識的講師們,而講台下零星的人口時常讓我覺得對講者很歹勢,但每一次的小小揭露和擾動,大概就是我目前能盡的微薄努力吧。

學員在期末時回饋:「原本想說只是來上性別的課程,沒想到觸及了這麼多領域。」、「每位講師都有自己的模樣,不會重複。」、「我以為『酷兒』單純是性別的分類,原來它可以當作動詞延伸到生活的其他層面。」

開設議題課程,最忌諱讓學員們產生離自己太遙遠的斷裂感,而超酷的講師們大多非常用心,會提前詢問學員的背景,甚至和我約時間討論課程內容,所以不管是燒腦的理論或看似無法共情的處境,我們總能踩著講師搭建好的橋樑、循序漸進地跟上。

中研院副研究員 aka 智性戀質感生活偶像劉文在談論「酷兒理論」時,他從仰賴語言力量建構二元價值的「結構主義」講起,再說明「後結構主義」認為人們所知道的永遠只是真實的片段,讓學員們更能靠近哲學家們的邏輯脈絡,進一步思索:當身份範疇被強調、固化時,可能產生什麼影響?

於臺大公衛學院執教也是台灣性產業勞動者權益推動協會理事的李柏翰則告訴我們,社會會把多數人從事的行為定作「規範」,所謂的「偏差行為」可能就只是溢出、無法符合這樣的標準,而國家有時會將一件事情同時定義為「罪」與「病」,再以醫療、司法體系作為夾攻治理的手段。同一學期,推測設計藝術家顧廣毅也在工作坊帶領大家思考健康、乾淨、完整的身體是怎麼被建構的?不像解剖學課本裡的身體,就是生病了嗎?他更解釋在他的科學訓練中,性傳染病不過是病毒、細菌或微生物,從一個身體到另一個身體的遷徙。作家楊双子也用前人的話語提醒大家「人的眼睛無法看到認知以外的東西」,如果缺乏相關的腳本,我們就無法辨識出某個人事物、發現它並不危險。

廖珮如從家暴實務探討「『女性』主義關心誰?」。圖/超酷俱樂部提供

廖珮如從家暴實務探討「『女性』主義關心誰?」。圖/超酷俱樂部提供

課堂中,講者們與大家分享太多被消失、被扭曲、被單一版本化的敘事:

沒有聽障的聽障同志聚會、色情片裡不存在的重度肢體障礙者、遷出令下來後住在樹下的家暴相對人、結局女同志一定會死掉的故事、七爺八爺至死不渝的愛情約定、被指控的性侵加害人也可能是冤案的受害者、警察命令同志脫衣拍假照的趴體、高度性別二分的傳統技藝以外的原住民酷兒藝術……。

究竟,我們認知的世界是怎麼被建構的?我們認同的信念從何而來?

社群行動上,我們回顧了同志運動的歷史、婦女保障名額的爭取過程、性別法律的改革,參訪昇旺製造所、台灣同志諮詢熱線協會、性平不小室、台灣性別平等教育協會的展覽,也看見從個人及藝文創作出發的「做性別」方法:李育昇結合臺灣元素的服裝設計、楊双子寫百合小說、周寬柔 Free Touch、Ihot Sinlay Cihek 原住民女性主義劇場、丁啟文拍性別電影、Hannah 扮裝皇后、李慈湄開發聆聽與意識工作坊、淑女俱樂部辦女同志活動、潤滑液男孩主持情慾 Podcast、UG 時事扮裝、吳伊婷跨性別藝術等等。

我們開始認識以前聽都沒聽過的事情,把不同的課程內容串聯起來,反思曾經自以為善良而堅定的信念,是不是排除了某些人?面對似是而非、以前不知道怎麼反駁的言論,也逐漸梳理出背後不通順的邏輯,長出新的看待世界的方法。

昇旺製造所參訪,李育昇回應學員提問「靈感會不會枯竭?」。圖/超酷俱樂部提供

昇旺製造所參訪,李育昇回應學員提問「靈感會不會枯竭?」。圖/超酷俱樂部提供

超酷第一學期的課程內容公告後,收到了許多詢問「能不能單堂報名」的需求,考量對性別議題有興趣的人多落在 20-45 歲的區間,處於工作繁忙的階段,也常具備酷兒的流動性(課程承辦人覺得怕.exe),我們決定開放部分課堂可以單堂旁聽,但保留一些活動僅供整期學員參與,像是校外參訪、班導師課以及每堂最後一小時的班級時間,以利打造共學分享的安心空間。

作為社區大學的課程,超酷當然希望觸及社大既有的師生,可是成效有限,整期學員中僅有一位原先就在社大上課,而單堂報名的部分,即使是依主題請託同事們推薦相關班級來參與,亦未能見效,只有我自己參加的社大其他課程,比如:纏花班、手語班,同學們或出於信任前來捧場,從他們的表情也會發現超酷的內容並非他們平常所涉及,但因為這場講座開拓了一點點性別的可能性。

從第二學期起,超酷的課堂不時出現聽障朋友的身影,接下來我也預計每期至少申請一次手語翻譯或聽打服務,這樣的規劃雖然離資訊平權還非常遙遠,起碼讓大家意識到不同身分者的需求,當在辦理各項活動時,更積極地把這些需要納入考量。

蕭匡宇談論聽障同志感受到的隱微歧視,手語翻譯員:丘安。圖/超酷俱樂部提供

蕭匡宇談論聽障同志感受到的隱微歧視,手語翻譯員:丘安。圖/超酷俱樂部提供

在超酷整期的學員當中,有些人平時就常參與性別活動,也有人對這個議題一直很想了解,可是擔心內容太過嚴肅會睡著,觀望了一學期後才加入,結果他說:「我每堂課都超級專心,覺得時間過好快,怎麼一下子就下課了?我被自己的認真嚇到!」、「不知道下一堂要上什麼比較好,不然我會覺得很難、很害怕,就不想來。」(好想獲得這項停止 FOMO 的技能!)

問大家來超酷上課的原因,許多位回答「離家近」。的確,在最初希望成立超酷時,我想著會不會有一群人渴望知道性別議題在幹嘛,但在學術、藝術等圈子都不得其門而入?那社大「親民的平民感」似乎可以發揮點作用。

這群超酷整期的學員來自各行各業,有高中老師、教科書專案經理、NGO 夥伴、性別組織實習生、金融業者、藝術創作者、才藝教室行政、移民公司員工、待業中、工程師、衛教師等;性別光譜則有非二元、順性別、無性戀、異性戀、女同志、雙性戀、非典型親密關係等。或許是因為在其他地方不一定能找到與自己相似的樣子,不少人帶著自身巨大的困惑來到這裡,在不同的時間點裡會聽見他們反覆詢問、談論類似的題目,可能必須透過一次次在安全場域中說與聽的過程,大家才能確定、安心地用自己的方式生活在這個世界上。

因此,專屬於整期的「班導師課」及「每堂最後 40 分鐘的班級時間」就顯得非常重要,我們可以聊聊彼此的經驗、課堂心得、人生疑問,更因為整期的報名人數不到 10 位,能盡量照顧到大家的想法與感受,我們班也充滿著「I」人,暖機聊天要半個小時,每次剛開始熱絡就得收尾了,導致同學參與了兩學期卻未必對彼此很熟悉。

觀察到上述狀況,我決定調整下學期班導師課的堂數,增加「鬆」的時間,不急著拼命學習,多一些反芻、輸出、相互拋接的機會,期待學員們能逐漸把性別議題轉化為具體行動。

-scaled.jpg) 「自己的性別歷史」工作坊,此課程屬於班導師課,僅供整期學員參與。圖/超酷俱樂部提供

「自己的性別歷史」工作坊,此課程屬於班導師課,僅供整期學員參與。圖/超酷俱樂部提供

「酷兒」這個詞出現在 1994 年的臺灣,和「社會生存的本質不適合我們」一樣,31 歲了,我時常問自己:當有資源和韌性時,我能做點什麼?

我希望超酷的存在,能讓超酷的我們都好好被對待、好好活下來。

【性別藝想⸺超酷俱樂部】成立於 2024 年秋天 永和社區大學 18 週課程

每週五 19:00-21:50(部分課堂為週末)

特約主編:李佳霖

執行編輯:莊佳娟