「為了探問攝影實存(photographic entity)的本質,我們需要懸置影像產製過程中,由影像本身和產製者的視閾所主導之優勢地位。」1

檔案型創作,顧名思義,往往關乎性質殊異、體裁不同的檔案(archive)。其中,攝影影像(photographic image)總棲身於殊異媒介⸺諸如報紙、雜誌、相紙等⸺成為此種創作的調度材料。這般宛若反射動作,將攝影視為檔案並加以運用的思維,也許源自兩者糾纏不清的歷史淵源。一眾攝影史學家早已揭露,攝影作為檔案機構的基礎建設,如何合謀般地以其近乎誤導的機械複製性,為檔案及其持有者建構出一則則「真理」神話。此一脈絡,與檔案型創作試圖展開之問題意識不謀而合⸺如何重探檔案建制的論述系統,以此商榷潛於其中的複數力量,往往是藝術家所欲達成的目標。

然而,即便攝影與檔案具有此種親緣性,當其進入至檔案型創作(甚至是部份的研究型創作)時,時有藝術家忽略了兩者在本體面上的討論,並將其錯綜複雜的關係,扁平化為某種服務議題的素材(material)。換言之,在這些創作中,藝術家幾乎將目光聚焦於物件所承載的事物上,側重「內容」而忽略了攝影、檔案,以及攝影檔案本身,往往牽涉觀看、理解以及詮釋的系列問題。原先帶有修正意味,應當具備「重探」潛能的創作行為,反而陷入另一種重蹈覆徹的情境中。本該帶有「應時眼光」的藝術家,亦可能淪為僅將檔案重新排列組合、自原先語境移置另一語境的檔案管理員。

那麼,究竟如何觸及檔案型創作所具備的特殊問題意識?自攝影、檔案以及攝影檔案之間共享的問題著手,也許是一條可行的路徑。畢竟,心繫「如何閱讀」、試論「怎麼解構」的檔案型創作,總與觸及「觀看條件」、質問「理解結構」的攝影和檔案研究,呈現某種親緣性。同時,自研究展開的「重探」行為,實際上亦與「創作」內在的「創造」本性,有著異曲同工之妙⸺二者最終皆試圖在攝影與檔案無盡的流通過程中,創造出一條既隱約指涉本源,卻岔支分流的另類詮釋。亦即,研究與創作,皆試圖建構理解檔案的另類模式。不過,實務意義上,一件創作如何具備,甚或轉譯上述處於不同層次的問題意識,並自其與研究的相似性中,開拓出一條屬於創作的討論路徑?

「親愛的富蘭克林|唐景鋒個展」展覽一隅。圖/張晉瑋攝影

「親愛的富蘭克林|唐景鋒個展」展覽一隅。圖/張晉瑋攝影

曾獲「第4屆愛麗舍獎」(The Prix Elysée),並出版攝影書《親愛的富蘭克林》(Dear Franklin,2022)的唐景鋒,去年(2023)於絕版影像館舉行了同名個展。相較於已獲眾多討論、並在國際展售的前者,後者是該計畫以較為完整的展覽形式問世的初次嘗試2。本作源自唐景鋒於友人鄰居家中發現一個裝滿書信、報紙、照片的箱子,他試圖透過這些殘章斷簡,重新建構、介入1930至50年代的中國與香港政經史。

乍看之下,《親愛的富蘭克林》可被歸類於眾多攝影家如今慣用的檔案型創作,而唐景鋒調度、重組檔案與文物的方式,亦具有明顯的反檔案(counter-archive)或虛構檔案(fictional archive)創作氣質。然而,直至近日於《一席》的分享中,他才首度清楚揭露3:創作論述中提及的「箱子」並無藏有任何檔案;作品中煞有其事的信簡,則是藝術家根據《社交英語》(English for Social Life)一書教導讀者如何有禮使用英文的模板,所捏造、虛構出的信件。因而,《親愛的富蘭克林》的「文類」,實際上更趨近於以來源相異、屬性不同的檔案為根基,外延真實歷史事件、虛構撰成的「書信體小說」(epistolary novel)4。

將上述「真相」公諸於世,使這件作品中的「檔案與虛構」關係有了些許位移。原先,可以將創作論述提及的「半虛構、半真實」,詮釋為唐氏鬆動檔案內在「真實性宣稱」的嘗試;抑或視為藝術家編蒐集結、添作改動等變造檔案的「創造性手段」。但當「純粹的虛構」越位「虛構式操作」時,本作向觀者提出的問題,實則聚焦於攝影影像及其再現內容間不穩固的指示關係。藝術家意圖將聯繫二者、使其獲得穩定意義的「詮釋」結構拉至檯面,從而探討「影像—檔案—詮釋」間的複雜連鎖。

唐景鋒,2022,《親愛的富蘭克林》攝影書內頁。圖/張晉瑋攝影

唐景鋒,2022,《親愛的富蘭克林》攝影書內頁。圖/張晉瑋攝影

過去,藝術家大多希冀透過形式殊異的虛構手段,消解檔案與現實間互相指涉、共構煉成的真理政體(regime of truth),以此重新考慮檔案身後的生成機制與條件。然而,相較於直接處理既存於歷史中、藉由檔案產製論述的權力機構,唐氏選擇退後一步,將目光轉向潛存於檔案與影像本體的指示性與詮釋問題。綜觀攝影書操作檔案的策略,可以發現,即便確實「虛構」了書信文件,但藝術家從未宣稱這些文件即指涉置於一旁的檔案影像。換言之,此處的「虛構」,並未與影像檔案形成具上下位階、「圖說」之用的詮釋關係;書信與影像,在此呈現平行共生的互動模式,並藉由對頁並置的編輯策略,創成相互指涉的扣連狀態。

這意味著,唐景鋒並未直接「創造性地」曲解檔案,或是藉由虛構手段為既有檔案提供全新的理解路徑;反之,他在書中營造容易曲解的暗示性情境,使讀者自然而然地連結書信與那些難以單憑影像本身商榷意涵的檔案。書中置入的諸多肖像、風景照,往往被安置於書信旁側,而以文字描寫、表述的情境與心境,則藉由這些照片獲得了具象化、意象式的呈現。此種編輯策略,促成了一場「意義」與「詮釋」的危機:讀者於照片辨識出的再現元素,幾乎無法具有任何明確的指示性意義,影像僅是那些被光化學手段暫留的指涉物(referent),無法相互對話、交織組構出任何更進一步的「脈絡」或「情境」。另一方面,當書中蒐羅歷史報刊,剪報般地拼貼並呈現數起事件時,往往提供矛盾相斥、由對立政體所主導之意識形態報導。藉由不斷地隔頁並排,這些圖文並茂的新聞,反而喪失原先由文類與文件屬性所提供之「客觀性」。讀者在此面對的是搖搖欲墜、難以迭代成形的衝突史觀,亦不再是服膺於特定陣營的單數歷史。

藉由調度照片與報刊的編輯策略,原先看似緊密扣連、嚴實無縫的「攝影影像—意義」關係,反而暴露其脆弱中空、鬆散易碎的內裡實情。而存於《親愛的富蘭克林》中的詮釋張力,亦後設地指涉檔案本身的閱讀與理解問題。如同攝影背後總受名為「現實」的幽魂所縈繞,檔案亦受「客觀」、「真實」等話語所約束,生成極具誤導性的特質;面對檔案時,如何暫且繞過檔案內部的資訊,並將目光轉向煉成其所是的種種條件,成為基於檔案內容展開解構與重探研究之前,檔案閱讀者皆不可繞過的首要任務。在此,唐氏懸置了檔案載有的譜面資訊,使作品⸺一則經過捏造、藏有破綻的寓言⸺成為啟動觀者後設地考慮攝影、檔案以及攝影檔案內部問題的基石。

《親愛的富蘭克林》攝影書內頁。圖/張晉瑋攝影

《親愛的富蘭克林》攝影書內頁。圖/張晉瑋攝影

唐景鋒的問題意識,及其梳理、面對檔案的思想位置,幾乎和創作手法密不可分。在此一強調藝術家編輯策略與觀點的檔案型創作當中,攝影書並非僅作承載「檔案意識」的「載體」,而是成為其籌策檔案、密謀謊言,並展現思考態度的關鍵「媒介」。然而,這也意味著,當《親愛的富蘭克林》此件由藝術家賦予靈魂、攝影書提供肉身的作品,面臨迥異形變的展呈形式時,勢必得重新考慮作品與檔案的轉譯和重構策略。另一方面,從作品到展覽,檔案型創作的策展與展呈,亦面臨著上述檔案型創作內部的問題意識。究竟,當作品在物質層面上,僅由殊異性質的檔案構成時,「展覽」此一形式如何體現藝術家的創作精神?倘若所謂的「編輯意識」越位「手作匠心」,成為構成作品的關鍵,「展覽」又該怎麼同樣體現此一創作意識?以及,更加重要的⸺如何在「展示」此一亦為「創作」的行動中,再次回應、思量檔案型創作的核心精神?

在此,「展示」一詞不僅意指實務意義上的陳列、擺放方式,亦牽涉此種創作類型與策展意識(curatorial)之間的呼應關係。一個常見的問題是,藝術家或策展人認為展示檔案本身,或將展場空間視為可供觀者自行串接意義、生成詮釋的檔案庫,即可體現創作者的藝術實踐。然而,除了作品本身與「檔案庫」狀態有著強烈連結的特殊案例外,上述說法大多皆具有將策展行為看作施作工程、使展場空間淪為「資訊平面」的潛在問題。

檔案型創作(以及部分研究型創作),確實仰賴藝術家使用之檔案本身,作為展開問題意識的基礎設施;不過,如同此種創作類型最為關鍵的「檔案意識」,往往來自藝術家對檔案採取的變造、虛構、並置等編輯手段,作品的「展示」亦是構成作品成立不可或缺的「編輯」要素之一。換言之,「展示」實際上可被視為涉及三維空間此一向度的創作行為本身。從平面到空間,「三維」(three-dimension)所拉出的縱深軸線,暗示著藝術家不能停留於揭露、陳列資訊式的展呈思維。尤其,當作品原先已以特定媒介構成時⸺如唐景鋒多先製作攝影書,後才帶有些許「重製」意味地轉為展覽的創作軌跡⸺如何在媒介轉換的同時兼顧、保存嵌於媒介與形式,甚至是「因其而生」的檔案意識,成了策展時首要面對的核心問題。

「親愛的富蘭克林|唐景鋒個展」展覽一隅。圖/張晉瑋攝影

「親愛的富蘭克林|唐景鋒個展」展覽一隅。圖/張晉瑋攝影

以大量使用攝影影像的檔案型創作來說,除了創作/編輯意識與策展意識間的協商共謀外,能否將檔案本身的物質性納入策展考量,亦是決定「轉化」的有效性,甚或回歸檢視作品本身是否成立的指標之一。在此,「物質性」涉及過去時常被影像本身所排擠,僅以毛邊、留白等「邊緣」昭示自身存在的「照片」(picture)5本體。有別於「影像」(image),照片的「物質性」除了構成承載影像的平面外,更關乎自身所處之產製條件與脈絡,及隨後產生的傳布(disseminate)方式。這意味著,如果檔案型創作所欲處理的問題,往往關乎潛於視覺表徵背後的認識論、知識,甚至是政經框架,那麼,實際上嵌於原初生產情境,在在昭示著攝影行為所牽涉的歷史與社會條件的物質性,亦須被納入檔案影像的批判討論中,考慮其如何呼應藝術家聚焦視覺形式而展開的數道提問。換言之,當藝術家閱讀影像並將再現(representation)、姿態(gesture)、修辭(rhetoric)等議題問題化,試圖以此還原、揭露構成影像的權力結構與邏輯時,除了藉由視覺分析展開論述外,作為這些結構與邏輯權衡下的技術條件,實際上亦影響、形塑著最終影像的表現形式。

這也表示,藝術家處理自身與檔案之間的關係時,除了考慮如何在現時、批判的眼光下,透過破壞、並置、虛構等編輯手段,梳理出影像內面的權力陰影外,亦須關注檔案影像那源自殊異產製背景、脈絡,而獲得不同「肉身」的物質性差異。這些幾乎位處意識與影像「邊緣」、往往呈現「空白」的物質性,其實重新喚回了作為檔案的攝影影像中,始終影響著其身分(identity)的產製線索。同時,對物質性的關注,亦提醒藝術家面對棲於不同載體的影像時,仍須將影響影像意義與詮釋的載體/媒介本身納入討論,避免立基其上的再詮釋行動,潛有某種「為影像而影像」式的缺失視野。

「親愛的富蘭克林|唐景鋒個展」展覽一隅。圖/張晉瑋攝影

「親愛的富蘭克林|唐景鋒個展」展覽一隅。圖/張晉瑋攝影

回到「展示」層面,前文提及之「資訊平面」式展示邏輯的肇因之一,也許源於對物質性本身的忽略或漠視。其中,眾多藝術家⸺尤其是以攝影影像為主的檔案型創作⸺求好心切地陳列作為其創作基礎的大量檔案,以此展露自身編輯、調度姿態,彰顯所謂的「創作位置」。編輯意識固然關鍵,但倘若展覽現場僅有「意識」時,這些來源、屬性迥異的檔案,正遭受著均值化的危機。當標誌檔案差異,並構成其身分的物質條件被忽略時,這些檔案實際上淪為了扁平的「資訊」⸺僅提供文本內容,而非作為「檔案」本身存在。此種傾向首先削弱了檔案型創作所能產生的詮釋動能,原先得以反抗權力機制對檔案意義的僵化定義、宰制輾壓的「創作」行動,亦因僅將檔案視為「資訊」,而殊途同歸般地再度被扁平化。

藝術家藉由創作所展開的反思,也就僅停留在創作所欲對話、討論的主題層面,而非將「檔案」一併視為問題意識本身,從而更加後設,或者說,更為基進地探問檔案的可能性;其次,當作品進入立體空間時,我們不禁要問,僅倚靠節選或拼組檔案所產生的「編輯意識」,難道便能完全回應檔案型創作的問題意識嗎?此種資訊式的展示與創作意識,是否更近似於研討會中常見的海報論文(research poster),而失去了藝術創作有別於學術研究,所能展開的獨到詮釋與討論路徑?

「親愛的富蘭克林|唐景鋒個展」展覽一隅。圖/張晉瑋攝影

「親愛的富蘭克林|唐景鋒個展」展覽一隅。圖/張晉瑋攝影

強調物質性並非意味僅需直接展出,或是於複製時保留原件之物質特性即可;反之,如何將物質性納入創作考慮與策展意識之中,並根據此一變項制定展出系列方針,也許才是其該詞能夠真正發軔、進入作品討論的起點。以「親愛的富蘭克林」一展為例,唐景鋒賦予檔案與影像肉身的種種策略,實際上不僅是因應「展覽」此一載體而做出的變化,這些行動亦具有更加積極的創作內涵。在「編輯意識」之外,他以物質性為引,開闢出處理檔案的另條路徑,藉此質問影像與意義、檔案與真理之間的穩固關係,而此舉亦可被視為問題化影像檔案之產製條件的初步嘗試。

首先,唐景鋒於展場中,將創作期間透過不同管道蒐集而來的老照片,置入完全無關、在全然不同甚或不明的脈絡下所購入的木製老相框中,使其成為符合創作論述中的「箱中遺物」。此種作法,繼承了他於攝影書所不斷操演的「誤導性」,透過介入影像與意義之間的詮釋空間,創成誤導式的影像—意義扣連。不過,除了同攝影書營造之「文字—影像」連結外,藝術家更藉由老照片/常民照片(vernacular photograph)自身所具備的物質基礎,進一步加深「虛構的真實性」。在此,「物質性」反而成為一種修辭,加諸於照片,使其開拓出有別於攝影書所能承載的「虛構」策略。唐氏以此種後設姿態,反向將過去時常被忽略的影像物質性浮上檯面,並促使觀者重新詢問:究竟如何考慮、理解目光所及的每幀影像?

「親愛的富蘭克林|唐景鋒個展」展覽一隅。圖/張晉瑋攝影

「親愛的富蘭克林|唐景鋒個展」展覽一隅。圖/張晉瑋攝影

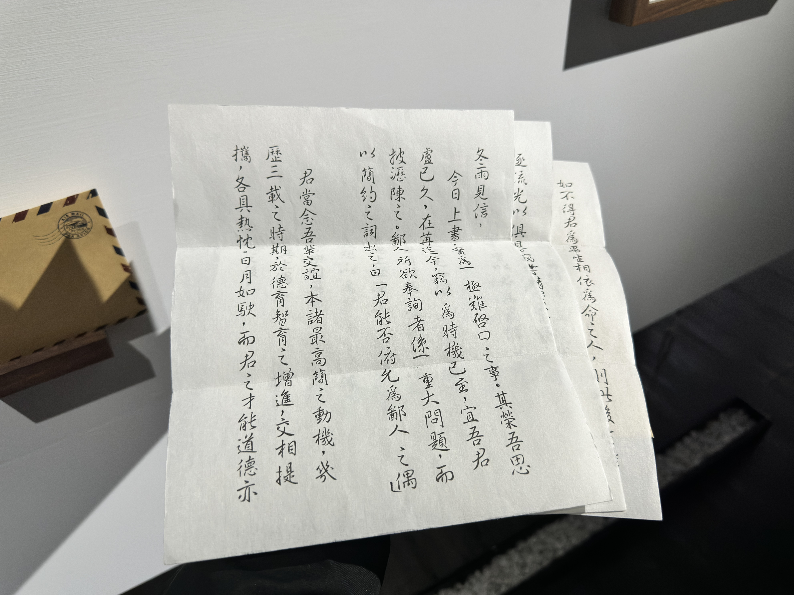

其次,延續攝影書中捏造的書信,唐景鋒並非單純於展場中陳列印刷後的信件副本,而是重新尋找不同的紙張、信封,並邀請協作者手工謄寫內容,藉此以假亂真地創造狀似「原件」的信件。然而,與老照片不同的是,這些因物質性而更像「遺物」的信件,卻充滿諸多刻意為之的破綻。舉例來說,信封與郵戳的材質與樣式,皆不符合論述所設定的年代,同時,紙張的保存狀態亦過於「良好」。若將此舉與刻意不展出報刊檔案的「原件」,而採取放大輸出、貼於展牆的形式策略並置討論,可以發現,這些「虛構的破綻」可謂開啟本展問題意識的一道入口:藉由可疑的物質狀態,意圖激起觀者閱讀檔案時的懷疑姿態。與攝影書相形均值的媒介性質不同,藝術家在展覽現場,更有意放大檔案與影像⸺也就是它所問題化的對象⸺本身,使觀者能夠將注意力放至內容之外的諸多變項上,進而在啟動考慮檔案的不同視角後,連帶回頭商榷內容本身。

「親愛的富蘭克林|唐景鋒個展」展覽一隅。圖/張晉瑋攝影

「親愛的富蘭克林|唐景鋒個展」展覽一隅。圖/張晉瑋攝影

如果我們同意檔案、攝影以及攝影檔案,並不僅關乎其自身的事物⸺它雖因物質條件而具有一定程度的單數性,但恰也肇因於此一「物理屬性」,使其總是難以避免地被置入迥異體系當中,形成複數繁雜的意義⸺那麼,探問這些事物的浮動狀態,或是本體論式地追究其特質時,即需進一步考慮事物、語境及觀者如何在特定的「理解模式」(mode of apprehension)6下相會,並在彼此斡旋協商的過程中,生成數種殊異的互動關係。事實上,所謂的「理解模式」,不僅關乎影像或檔案本身,更將煉成其身的條件、追索其魂的方法、閱讀其物的目光,納入至討論範圍中。換言之,在攝影、檔案及攝影檔案的討論裡,作為研究對象的文件或圖像並非唯一要角,如何一併將鎂光燈之外,那保持灰階但始終決定「主角」話語之根基、言說之語境的種種條件(situation)⸺更加精確地說,是攝影與檔案於持續傳布的橫生枝節(ramifiction),所衍生出的無盡意涵⸺置入研究視閾當中,則是理解這些對象(object)的關鍵因素。

那麼,「創作」在此種討論中,又處於何種位置/狀態?藝術家如何有別於研究者,開闢出另條詮釋上述議題的路徑?藉由唐景鋒的創作計畫可以發現,作品與策展,在此成為了質疑、重構檔案與影像的起點;而收納著上述種種的展覽空間,則化身成一個微觀的社會體系,邀請觀眾於此種理解模式中,生成另類的檔案詮釋與攝影想像⸺不只是那些檔案內部持記的資訊,更包括本身即為待解問題的「檔案自身」。在積極將檔案本身問題化的前提下,唐景鋒帶有後設意味地將目光自攝影、檔案以及攝影檔案被賦予之「屬性」(property),轉向其固有之「身分」(identity)。換言之,他不僅承襲了檔案研究的基本方向,梳理其原先嵌入之意義體系,藉此審視單數的影像與複數的話語,或者說,檔案與論述之間的關係;更將此一討論路徑扣連至攝影影像、檔案及其意涵間,始終動盪不定的內在關係。藉此,唐氏的創作,指出了影像或檔案的閱讀,始終無法擺脫其傳布過程與文化語境。

此番扣連,再次提醒觀者,如何閱讀、商榷影像的意義,雖非無妄,但總需回到影像之外/後,那賦予此一魂魄肉身的物質條件,及在此條件下被進一步定型言說的話語、社會或意識形態結構中。過去,已有論者指出,「攝影」一詞從來不是事物的名稱,而是尚待協商的問題7;同時,它也不被攝影者或攝影行為所域限,而更牽涉影像知識的生產,並將所有以不同形式與攝影相遇的人事物,一併收攏納至討論中,使其成為一個更具「事件」(event)意味的詞彙8。

檔案亦共享著此一屬性,從來不是歷史物件的概括統稱,亦非「已然」休止定型的紀錄文件;持續流變、無以定型的懸念,也許才更加接近檔案內部的本體狀態。若是以此回頭探問,究竟檔案型創作⸺或者說,藝術家的創作姿態,及藝術創作位置⸺的獨到之處為何?也許,答案便是創作者總能在攝影與檔案持續不輟的傳布長流中,重新提出一種思索攝影與檔案本體的可能想像。而作為觀眾的我們,亦得以藉此進入作品展開的獨特系統中,成為構成「攝影」與「檔案」的一員。

「親愛的富蘭克林|唐景鋒個展」展覽一隅。圖/張晉瑋攝影

「親愛的富蘭克林|唐景鋒個展」展覽一隅。圖/張晉瑋攝影

責任編輯:童詠瑋