在疫情降溫且常態化的2022年,表演藝術紛紛重返實體場館。同年度八月的中山堂內,上半場的「演出」由知名的電影男演員於台上念著難以辨識虛構抑或真實經驗的手稿,背後龐大的投影幕上播映著與講稿內容似近似遠的影像;在中場休息即將結束、觀眾陸續歸位時,身著伊斯蘭罩衫布卡(burqa)因而面目模糊的表演者們幾乎站在了走道,並接著隨音樂起舞、動作。此時的觀眾若已入座,多半有些不知所措,畢竟上半場的表演儘管橫跨多種媒介,但仍然是相對熟悉的鏡框式舞台,他們猶豫著是否該跟靠近過來的舞者對視、甚至互動;尚未入座的觀眾則徬徨著怎麼回到自己的座位,自己的走動是否會干擾了這場「表演」?當然,也有少許觀眾開始走動,找尋不同的角度來觀察這些表演者。

以上描述的是2022年臺北藝術節的其中一檔節目,鬼丘鬼鏟團隊創作的《不知邊際、不知所謂事件》。一篇名為〈這不是一場表演?⸺《不知邊際、不知所謂事件》〉的評論或許可以具體而微地呈現出表演藝術圈與評論人所遭遇的衝擊。除了文章標題明顯的提問外,洪郁媗在該文中同樣是以阿比查邦(Apichatpong WEERASETHAKUL)⸺一位電影導演⸺作為聯想的對象,並指出不同於阿比查邦「極其耐心地等待事物的紋理浮現」,中場的突發事件之所以生效,「並非因為事物之間的潛在聯繫,而是仰賴形式。」儘管文章後續並沒有清楚說明其究竟仰賴什麼形式,但此處也無需繼續深究。因為顯而易見的,此作確實已然成為「事件」:它中斷了藝術領域中的某些慣例(convention)與行禮如儀而引發爭論1,並拒絕任何過於簡單與輕易地化約及蓋棺論定,以一種懸而未決的問題姿態延續著。

鬼丘鬼鏟,2022,《不知邊際、不知所謂事件》,臺北藝術節。圖/陳藝堂攝影,鬼丘鬼鏟提供

鬼丘鬼鏟,2022,《不知邊際、不知所謂事件》,臺北藝術節。圖/陳藝堂攝影,鬼丘鬼鏟提供

當然,《不知邊際、不知所謂事件》並非創造了原不存在的問題,更像是戳中長期以來有待開啟的論題:問題不僅僅是表演藝術/視覺藝術兩大板塊的分野,而是在當代,藝術形式總是難以確定。我們會看到美術館中的「錄像」作品以「實驗片」、「短片」的身分參與到電影類的獎項競爭之中;也會看到原先在美術館進行的「現場藝術」(live art)回頭進入到傳統的表演藝術場館,成為「劇場」(反之亦然)。這種現象並不意味著「跨領域」此一想像的實現或已然內蘊、成為創作時的預設2⸺事實上,多數的「跨」仍然停留在對於特定元素的拼接而已;而是說明當代的主體經驗已然無法被單一的藝術形式、媒介、特定領域的論述傳統所框限。這導致形式在當代的創作中,時常處於一種不確定、浮動的狀態;但隨之而來的反作用力則是,觀眾或評論/研究者更急於擺脫此種不定的「渡越」(transit)狀態,而更固著於既有的框架之中。為了更進一步思考當代的形式問題,我想先快速、約略地回顧過往對於形式問題的幾個重要討論。

回到18世紀,萊辛(G. E. LESSING)於1766年的《拉奧孔:詩與畫的界限》(Laocoon: An Essay on the Limits of Painting and Poetry)將藝術分為兩種類型,也就是「空間型」與「時間型」:前者的具體形式是繪畫、雕塑,後者則是詩歌。他所回應的,是「詩畫同律」的傳統論調,強調不同媒介/藝術形式即便相互靠近,仍有其不可跨越的部分。不難發現,萊辛的嘗試突顯了媒介的性質,使得媒介與藝術形式的切分幾乎等同。

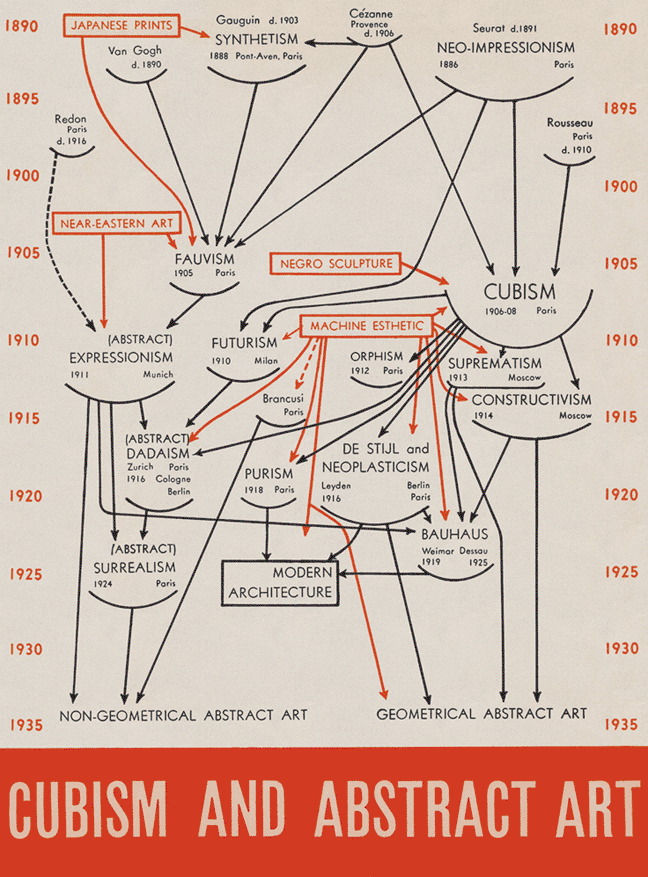

巴爾(Alfred H. BARR, Jr.),1936,「立體派與抽象藝術」(Cubism and Abstract Art)展覽畫冊封面。圖/© Museum of Modern Art

巴爾(Alfred H. BARR, Jr.),1936,「立體派與抽象藝術」(Cubism and Abstract Art)展覽畫冊封面。圖/© Museum of Modern Art

到了20世紀初期,藝術形式的「媒介特殊性」則被強調。攝影出現之後,繪畫的任務由探索與世界的關係,轉向對藝術形式的自身探索,立體派與抽象繪畫成了此一時期的重要藝術形式,而抽象繪畫更進一步成為20世紀初期想像繪畫演進的最後終點。回顧巴爾(Alfred H. BARR, Jr.)於1936年以紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art)館長身分所策劃的「立體派與抽象藝術」(Cubism and Abstract Art)一展,以及他為展覽所製作的一張藝術發展的示意圖,我們會發現當時巴爾如何想像藝術的發展:從最左上角的浮世繪、一路下到近東藝術、黑人雕塑、機器美學,以及其間穿插諸多歐洲繪畫的流派,最終演化成兩種抽象藝術⸺幾何與非幾何抽象。

儘管現在看來,這層次錯亂且西方(美國)中心的說法已顯得不合時宜,但以這張圖作為一個切入點,我們可以看到一個關於藝術形式的思考方向:之所以能夠想像藝術形式的演化有其「終點」,是因為媒材性質的開發已臻完備,不會再有其他路線/可能性;換言之,可以說是一種「繪畫的終結」。當然,從後見之明來看,我們可以看到藝術形式的演進並未停留在抽象表現主義,錄像、偶發以及裝置等新的形式不斷出現,並將焦點逐步轉向了觀眾美感經驗的問題,此一轉變使得原先聚焦在作品/藝術家一端的討論方式逐漸失效。

在當代,主體經驗不再能夠以固有的形式作為公約數,換句話說,(藝術)形式於當代的失效。當我們回看相對古老的藝術形式,如繪畫、雕塑以及電影時,可以發現這些既有的形式也在當代的感知條件下被迫更動其邊界;而當我們回顧近十年來關於幾種藝術形式邊界互滲、混淆、模糊的狀態時,既有的討論方式也已逐漸失效。以動態影像為例,江凌青2015年的〈從雕塑電影邁向論文電影:論動態影像藝術的敘事傾向〉一樣從「藝術與電影的交會」作為討論出發點,卻嘗試以敘事作為主要的部署原則,考察「後媒介時代」的動態影像藝術;孫松榮2019年的〈後錄像藝術的不可知論:記「混沌的庇護所.zip李亦凡個展」〉則是在「啟示錄:臺灣錄像藝術創世紀」(2015)這檔回顧並建立系譜的展覽嘗試後,重新探問「錄像藝術」作為一藝術形式,其指稱的有效性為何;王咏琳2022年的〈從「錄像藝術」的不適切框架看臺灣當代藝術影像的解讀危機與論述方法的更新〉在文章一開始,便指出在美術館、或當代藝術中,指稱的多樣性:動態影像(moving images)、投映影像(the projected image)、藝術家電影(artist cinema、artist’s moving images)、展覽電影(cinema of exhibition)、美術館電影(gallery film)⋯⋯。顯然,我們再也不能回到什麼事物都能夠「用手去指」的素樸狀態,而必須由經驗的特定部署(dispositif)模式、以及特定的論述形構,來理解形式問題。

從這個方向出發,我們可以得出一個與阿岡本(Giorgio AGAMBEN)詩意表述不同的、何謂「當代」的理解:當代,即是形式的失效、或形式的臨時性質與曖昧不明。我將其稱之為「曖昧形式」(form-less)⸺一種並非無形(formless)3、卻也不總是成形,不能完全貼合某一既存形式的狀態。而當代的創作便是在此前提下,依賴「造形」⸺即製造形式的創造性嘗試。換句話說,曖昧形式既是指稱當前的藝術形式狀態,亦是在此前提下當代創作的某種樣態。

鬼丘鬼鏟,2022,《不知邊際、不知所謂事件》,臺北藝術節。圖/陳藝堂攝影、⿁丘⿁鏟提供

鬼丘鬼鏟,2022,《不知邊際、不知所謂事件》,臺北藝術節。圖/陳藝堂攝影、⿁丘⿁鏟提供

關於「曖昧形式」的構想,其實始於2023年於北師美術館舉辦的「無法離開的人」這檔展覽。圍繞著《無法離開的人》這件VR作品所形成的這檔展覽,可以說是一次將美術館的白盒子空間轉化成事件得以發生的「造場」實驗。「場」的概念源於陳芯宜引述櫻井大造的說法「是一個以篝火為隱喻的概念」,在場中「有點火的人、維持火的人、圍繞著火的人⋯⋯人和人之間如何產生關係,如何組織、如何創造、如何行動,它會牽涉到你的藝術最後如何形成的問題。」換句話說,「場」同時涉及到抽象與實體的空間、人際與生產關係、以及「如何找到形式」的問題。4

回到展覽,圍繞著《無法離開的人》這盆篝火,「如何找到形式」、或「造場」的問題得以被仔細地展開。不同於威尼斯影展參展時的放映模式(圍著布幕的個人觀看),當本展的觀眾要觀賞這件以白色恐怖為主題的作品時,他們會發現自己與其他的陌生觀眾一同置身於一條黑暗、封閉、狹長的甬道之中,並排站立地戴上頭戴式顯示器(以下簡稱「頭顯」),並在VR播放完畢後一起離開甬道。儘管頭顯中的虛擬影像空間僅限於個人觀看,但透過空間與觀影過程的設計,我們與不特定多數的陌生觀眾一同進入、離開甬道/影像的過程,使這件作品不僅是個人式的體驗,而是如同影像內容所描述的「新生」,因共受牢獄之災而形成的共感。這層設計讓VR⸺作為一種影像技術,而非一種已確立的藝術形式⸺「成為」作品的形式因:「作品」的邊界不再僅是頭顯內的影像內容/文本,而是擴及到進入與離開影像的過程5。

林曼麗總策劃,陳芯宜導演,2023,「無法離開的人」展場一隅。圖/王世邦攝影,北師美術館提供

林曼麗總策劃,陳芯宜導演,2023,「無法離開的人」展場一隅。圖/王世邦攝影,北師美術館提供

如果說「無法離開的人」通過「造場」使作為一種影像技術的VR「作品化」;那麼,王德瑜2023年的《No. 107》6則展示了VR的出現,如何使既有的藝術形式更新並「當代化」。乍看之下,在嘉義市立美術館古蹟棟三樓圖書室展出的該作,似乎如同王德瑜此一系列的過往作品,以巨大的白色蛋形裝置回應著圓形的空間,然而,觀眾如果要完整地體驗這件作品,還必須要戴上頭顯,走入其中,在被裝置包覆的狀態下觀賞VR。問題因此產生:在空間裝置中加入VR,或者說虛實介面的整合,產生了什麼效果?VR與裝置的結合又意味著什麼?

如果過往的空間裝置是將觀眾也視為作品的一部分⸺不僅是現象學意義上的、「藝術是發生在觀眾身上的」(王德瑜語)說法,而是當我們處於作品之中的同時,也成為了其他觀眾的觀看對象;那麼,戴上頭顯、使得視覺與體感分離,則生產出了不同的「主體位置」(position of subject):觀眾與作品不再僅是共時性地存在,而是通過VR創造出了觀看上的時間差⸺觀看VR的前後與當下⸺並在觀眾的回想中創造出複數主體位置,從現象學式的(關注在自身意識、感知與空間關係)、精神分析式/拉岡式的(觀眾亦處於其他觀眾的觀看/凝視之中)、甚至是電玩/電影觀眾式的7。

如果「裝置藝術」(installation art)此一形式的成立,曾經建立在提供觀眾反身性觀看、並使其以自身感知作為對象的突破之上;那麼,今天的問題就是:這種藝術形式的預設還成立嗎?或者換個方式提問,當代的主體問題仍然是此一形式誕生之時的主體問題嗎?若否,我們或許可以這樣解讀《No. 107》將VR與裝置作結合的嘗試:通過加入VR而生產出的複數主體位置,令我們可以進一步思考「裝置」此一形式的核心命題⸺亦即主體在當代,還能如何被思考8。

與「限地製作」(site-specific)將特定地點的特殊性格轉化、內化成作品的一個組成部分不同,上述的兩件作品都藉由展開一個原先不存在美術館或其形式預設之中的場/形式,與影像內容臨時組配成一件「作品」。換句話說,無論是「無法離開的人」的造場實踐、或是《No. 107》的形式實驗,實際上可以視為一種(臨時)形式的「現地製造」。我們可以設想:當這兩件作品去往不同的空間時,也將因應著不同的情境,與不同的臨時形式重新裝配(assemblage)成為不同的作品。

王德瑜,2023,《No. 107》,布、鼓風機、VR裝置,尺寸依場地而定。圖/王德瑜提供

王德瑜,2023,《No. 107》,布、鼓風機、VR裝置,尺寸依場地而定。圖/王德瑜提供

回到文章開頭的「事件」,其所擾動的不僅是因表演/視覺藝術板塊長期分治而形成的認識預設與討論慣例,其爭論也不僅限於從屬之爭。於我而言,其所一度晃動的,是無分領域的、形式先決的⸺無論是從劇場、擴延電影、講述表演(lecture performance)或現場藝術的角度出發⸺思考慣性。

不知邊際與不知所謂,正好分別指向了形式與內容的不確定性,一如鬼丘鬼鏟標榜的「暫時性情境」所示,在能夠指認之前,我們總先被某種情境所攫獲,在其中訝異、啞然、驚慌或不知所措──簡言之,一種危脆(precarious)與不穩定(unsettled)的狀態。這難道不是當代主體的經驗嗎9?

然而,下意識地尋求某個穩定的形式與認識框架作為支撐,也意味著與經驗的斷裂(或壓抑),以及形質論中形式優位性的復歸。於此,在當代的感知條件下,如同藥毒同源(pharmakon)一般,「曖昧形式」既是現象、亦是對此現象的一種回應方式⸺通過自身的塑性(plasticity),藝術(作品)在面對不同情境時得以調整其自身、並溶接(dissolve)不同尺度的經驗,且在承認個體經驗差異的前提下,形塑共感,並待情境改變之時,再次重新組配成另一件在己差異的作品。

王德瑜,2023,《No. 107》,布、鼓風機、VR裝置,尺寸依場地而定。圖/王德瑜提供

王德瑜,2023,《No. 107》,布、鼓風機、VR裝置,尺寸依場地而定。圖/王德瑜提供

責任編輯:童詠瑋