延續影像物的思考,我們嘗試釐清一種介於影像與物質的特殊存在,它僅在二者的相互變化間形成。換言之,影像物無法等同於一個被拍攝下、或說實際可掌握的視覺載體,而是在觀看、觸摸與再框取間不斷重構。攝影理論家喬弗里.巴欽(Geoffrey BATCHEN)曾論及19世紀末大量的「相片—物件」,即各種將照片黏貼或鑲入珠寶、編織物、相框、袖珍匣中等紀念品,他說道:

因為攝影總是立即指向其所記錄的對象,倘若替影像加上可被觸碰、堅實的材質,即是將視覺與觸覺、影像的內與外凝聚在同一物件中,這加深了記憶的行為,使過去片刻安穩地被保存與紀念。然而,影像亦隨物質的變化,不再保持相同樣貌,顯露出影像之下的脆弱。因此,影像物並不是具體且確切的存在,而是必須將其視作某種過程;甚至是說,物質性的創造不僅源自對它的互動、注視與保存,而是誕生於破壞與消逝之中。

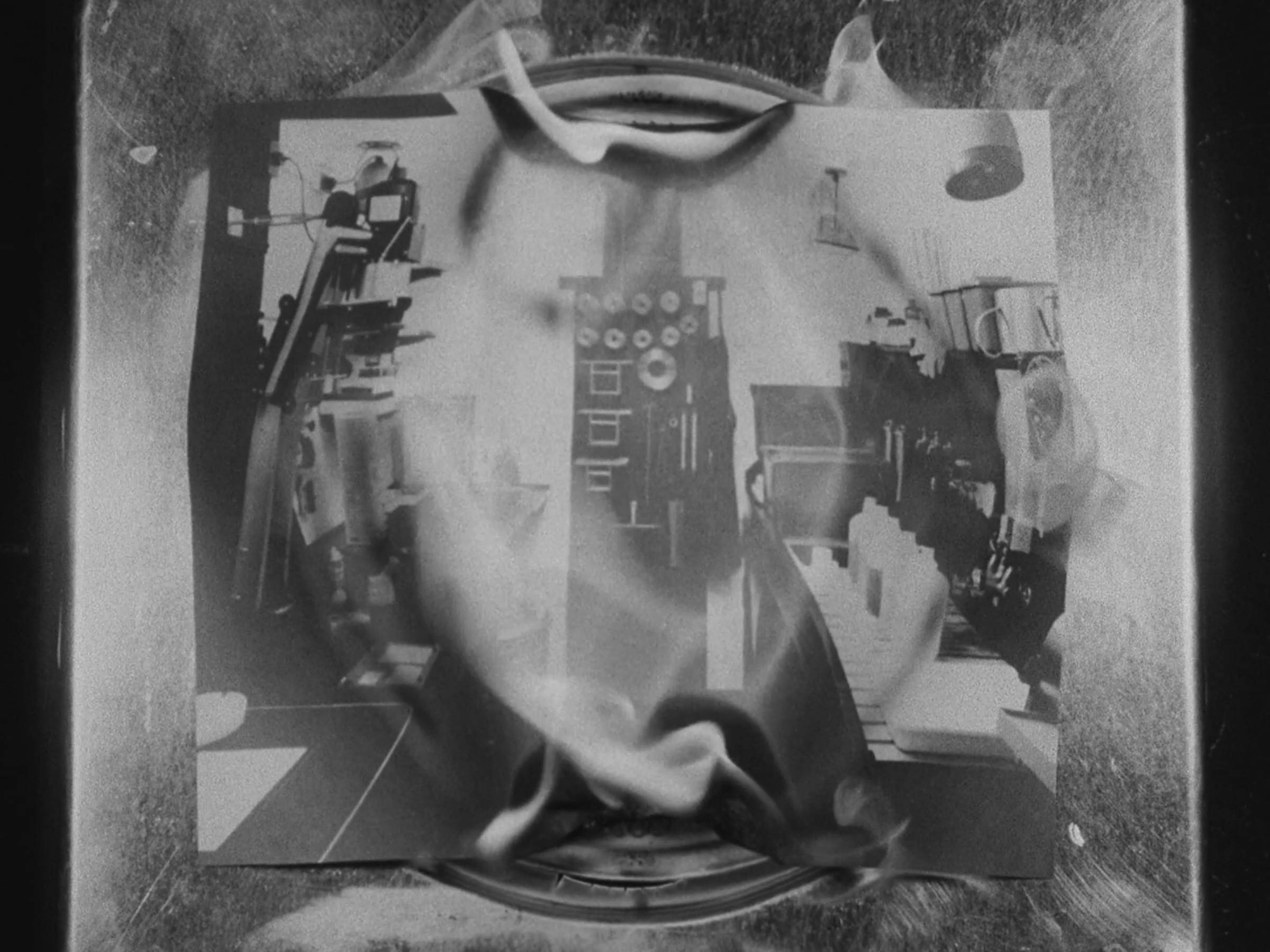

霍利斯.弗蘭普頓,1971,《憶往》影像截圖。

霍利斯.弗蘭普頓,1971,《憶往》影像截圖。

美國實驗電影創作者霍利斯.弗蘭普頓(Hollis FRAMPTON)的《憶往》(Nostalgia,1971),自影片開始便見到一張放置於景框中心、拍攝暗房工作室一隅的照片,同時聲軌的旁白說道:「這些是我數年前拍攝的12張靜照的回憶。」當觀眾的目光開始游移在表面、注視照片細節時,影像的局部卻逐漸皺起,紙張邊緣開始散透出一陣煙霧⸺就在極短的時間內,忽然冒起的火焰蝕穿影像表層,一切可見之像即在燃燒過程中,變為餘燼般的殘骸。整部電影僅由12張照片的焚燒過程構成,而攝影機的景框始終與照片邊界維持相同構圖,形成框中框的套疊結構(mise en abyme);每張照片都被依序置於爐台上翻拍並點燃,直至化為不可辨認的殘餘。與此同時,畫面上的焚燒過程伴隨著口白,述說關於前一張照片的回憶。在影像與聲語的錯置之間,觀看與記憶產生了細微的時差與斷裂。

藉由重複的燃燒,弗蘭普頓開啟了影像與物質、缺席與在場之間的辯證關係,創造出一種促使影像發生質變的特殊情境。他不僅將照片視作現成物,以此替代了鏡頭的拍攝,同時將物質在現實中必然受損、易逝的特性,轉化為促使影像開始「活動」的根基。換言之,影像的動態不是由攝影機或者被攝對象的運動所造成,而僅僅是照片紙基材料遇熱、起火燃燒並逐漸崩壞的過程。在此,物質性的展示,正好源自於對於照片⸺這一承載特殊時間的物件⸺的破壞,經過無可抵擋的燃燒,呈現照片某方面只是扁平、纖薄,並且平凡無奇的紙材。

這種將照片作為物質的逐步毀壞,不僅彰顯出質料本體,也透過燃燒過程與聲畫分離,增生出複雜的影像時間性。不同於一張拍攝燃燒過程的照片,本片呈現照片毀去的動態影像,更意味一段不可逆的變化⸺這既是物質結構遭到破壞而散去的轉變,亦逐漸抽離觀者對影像的凝視。當照片開始被高溫所破壞時,話語便開始講述下一張照片的內容,所述的聲音與所見的影像即處在永久的錯位上,對於觀眾的當刻經驗來說,影像的描述總是先於它的顯現。

這是一種以元電影式(metacinematic)的狀態2所創造出的感性時間,建立於物質性的構成與瓦解之間。不僅藉由照片的序列、影音的錯置而展露電影運作機制的方式,同時使觀眾被迫在觀看影像焚毀之時,反覆在前移和延遲之間,重複進行回憶與預想。就此而言,影像物並沒有隨著照片化為灰燼而瓦解;相反地,它恰好以消逝而成形,物質的消散在作品中同步成為了影像變動的因子。

霍利斯.弗蘭普頓,1971,《憶往》影像截圖。

霍利斯.弗蘭普頓,1971,《憶往》影像截圖。

影像物並不是物件的出現、亦非僅因鏡頭的注視而成,它必須與影像共同形成某一場域,在時間中反覆被塑造。如此的概念並非單純等同於「一個物體的產生」,就像我們在《憶往》中所見,影像的物質性恰好透過破壞或崩毀、消逝之際而顯現。更準確地說,影像物的形成來自於觀看與影像之間的互動過程,對於觀看者而言,照片註定將激發關於影像的認識、回憶或想像;但這些源自視覺的心理活動,卻會在照片焚毀的過程中,轉變為面對影像物質性的認識,逐漸進入介於影像—物之間的狀態。

因此,影像物必須與檔案、現成圖像的挪用手法區分開來,它並不是對「已經完成」之物的引入或編輯,而總是指向一段未知的生成:物質性的形塑往往來自於它的毀壞,是一種被缺席所具體化的在場。如果借用巴特(Roland BARTHES)所說,目光終究無法穿透照片扁平的物質表面,而只是一面由紙材所再現的瞬間記憶;那麼,《憶往》所展現的正是一種潛伏於影像底層、並穿透著其物質的能量。如此的強度並不出自實際可見之內容,而是攝影機目睹影像化為灰燼的凝視過程,它正好揭露出物質具體、易變與脆弱的特性。這將開啟一個形塑物質的觀看視域,不僅強調照片作為物件的特徵,而是將物質本身的變動,作為電影整體的運作與構成,像是燃燒的時間直接影響了鏡頭時延的長度,同時亦主導了觀眾想像的節奏。這截然不同於蒙太奇組織拾獲影像的手法,而是更進一步地將承載影像本身的物質作為電影的結構,從中創造與影像無可分離的關係。

霍利斯.弗蘭普頓,1971,《憶往》影像截圖。

霍利斯.弗蘭普頓,1971,《憶往》影像截圖。

日本藝術家原田裕規(Yuki HARADA) 的錄像作品《一百萬次觀看》(One Million Seeings, 2019-),更加極端地為影像建構出重獲物質性的視域。這件藝術家多年的創作計畫,從各處收集被人們棄置的大量照片;數萬張的照片含括家族相簿、私人肖像、素人生活紀實、旅遊與節慶等各類型,它們在年代、尺寸、材質上皆有所不同,藝術家亦沒有對此些拾獲物進行分類和建檔,而是將其保持為某種廢棄物一般的雜多型態。《一百萬次觀看》實質上更接近於藝術家行為實踐的紀錄⸺在長達24小時的時間裡,鏡頭拍攝下藝術家本人觀看成堆照片的過程;整部影片並無剪接、話語或鏡頭運動出現,直接呈現實時(real time)的經過。

整部影片始終保持相同的構圖,在窗邊的桌檯上擺放著數疊照片,以及一個方形的迷你指針時鐘。在畫面裡,我們看見藝術家手持照片的特寫,並在歷經一段凝視的時間後,將照片放下至一旁,又從景框外拿取另一張。同時,每張照片的內容亦在攝影機鏡頭下清晰地呈現⸺畢業典禮合照、情侶合影、街道一角,甚至是拍攝失誤、模糊晃動的瞬間。因此,極簡的複框層套結構,成為整部作品唯一的形式,景框與相框的交疊成為一處特殊的介面,其中反覆發生著觀看、替換無數照片的流動。

每一張被拿取進入到景框內的照片,實際上皆連繫一個個特定、不可替代的時空。這即是巴特一再言明的:「攝影的『所思』(noeme)將是:『此曾在』,或者說『固執難馴之物』(intractable)。」3攝影影像固執、難以撼動的特性,即在作品中被單一長鏡頭、人手的觸碰與其他物件的並置所強調,並且逐漸開啟一個徹底差異於鏡頭紀錄的另類時間;換言之,在這段無剪接的行為錄像中,我們不斷目睹到那些非現在的時刻。此外,由於藝術家收集的影像素材,並不存在任何連續性,既沒有近似的視覺內容,亦無相鄰的背景。如同在作品其中一段所見,被拿起觀看的照片內容是一名女子背對戶外風景的畫面,隨後從成堆照片裡翻取出的下一張,則拍攝著一團花叢。這些影像時空、拍攝者的不一致,以及內容上的斷裂,使得本作倍增著每一個內在於攝影當中無法化約的獨立存在。

在緩慢的影像動態裡,觀者將面對到巨量、偶然的影像出現。攝影的「此曾在」並不被個人記憶、對象與內容所解釋,而是無名、不詳、混雜的影像叢體,從龐雜數量中,偶然與隨機地提取而出,純化著攝影的所思:「它曾經在這裡,卻又立刻被分離開來:它曾絕對地、無可辯駁地存在過,然而同時也已經被推延了。」4每一張被取出的照片,在本作的布置裡也意味一次新的目擊,如同與觀者直面接觸的事件遭逢。

原田裕規,2023,《一百萬次觀看》,雙頻道彩色有聲4K錄像,24小時,Tokyo Photographic Research Project委託製作。圖/藝術家提供

原田裕規,2023,《一百萬次觀看》,雙頻道彩色有聲4K錄像,24小時,Tokyo Photographic Research Project委託製作。圖/藝術家提供

原田裕規,2023,《一百萬次觀看》,雙頻道彩色有聲4K錄像,24小時,Tokyo Photographic Research Project委託製作。圖/藝術家提供

原田裕規,2023,《一百萬次觀看》,雙頻道彩色有聲4K錄像,24小時,Tokyo Photographic Research Project委託製作。圖/藝術家提供

《一百萬次觀看》在長時間鏡頭紀錄與框內翻攝的結構下,逐步形成一種「物質蒙太奇」,藉此顯現出每張照片內部所蘊含的「此曾在」。藝術家的行為構成影像接續與變化的條件:當雙手開始替換一張張照片時,影像便產生了最為劇烈的跳接聯繫;照片的前後接替在此造就與電影影格完全不同的組成方式,因為其並不屬於前後相繼的排列秩序,而是物件之間各自獨立為個體、彼此散落的狀態。每張照片體現著未知、無名的瞬間,它們絲毫沒有可能形成某種故事,而是彰顯出攝影的非當刻之時間。其次,影像的更迭亦展露出物質自身的「形變」,像是不同照片紙材皺起的邊緣、相紙造成的反光,皆格外突顯攝影影像的物質特徵⸺影像固定留存在扁平且纖薄的紙張上,卻隨著手的碰觸、輕微晃動、或是在天色的漸變下,而映出反射。此外,藝術家更在拍攝現場放置收音麥克風,將雙手翻動紙張的聲音記錄而起⸺相對於靜默無聲的照片內容,這些摩擦的細微聲響,一再將觀眾置入「照片存在的世界」,亦即物質本身無可忽略的在場。

照片看似緊密地彼此接續,實則因它們各自的物質特徵⸺如不同的紙材、尺寸與質地⸺而被具體實現,最終成為彼此徹底差異的存在。至此,整個影像的布置遂轉化為一處純粹遭逢偶然的會面場所。觀看不再只是被動接受影像更替的過程,而是一種與影像—物互動的能動實踐。從照片作為物件的存在,經由參與者的觸碰與凝視,再到銀幕前觀眾的再次觀看,這一連串觀看與接觸的關係,構成了影像—物的生成歷程。照片不僅展現其作為物的質地與存在痕跡,更在觀看間成為反射觀者意識的感知介面⸺在影像的物質性之中,虛擬地嵌入觀看者的反應與凝視。於是,這些原本被遺棄的照片得以脫離原有脈絡,成為一種僅存在於影像內部、隨著觀看與行為被反覆捏塑的特殊物質。

無論是電影中短暫閃現的一張照片、身體與物件的交互觸碰、對影像載體的破壞,或是一個持續遭遇無數影像的觀看場域,這些創作實踐不約而同地採取了一種「思考何謂影像物」的姿態。它們不僅是為了援引、挪用散落於時空中的各種影像,更揭示出構成檔案、文件或廢棄物的物質性,並釐清影像如何超越其所記錄、再現之內容,以及因外在因素而產生的變化。影像物仍是一個開放且多樣的概念,或者說,它意味著一種創作思維⸺並不單純是對過去、已發生之事物的強調,而指向一段伴隨著影像而生的型態,亦重新將那些原屬於過去的影像置入不確定、滿佈偶然的生成。

原田裕規,2019,《一百萬次觀看》,雙頻道彩色錄像,24:05:21。圖/藝術家提供

原田裕規,2019,《一百萬次觀看》,雙頻道彩色錄像,24:05:21。圖/藝術家提供

責任編輯:童詠瑋