現今社會中被視為公共空間的博物館,作為典藏、展示、教育、研究與娛樂的場所,主要透過物件來進行公眾參與及互動,藉由敘事引領觀眾進一步深入其中,從中分享不同的文化歷史,「說展品的故事」成了博物館重要的工作之一。

博物館除了是展示物件的容器,也是講述多元歷史文化的平台,包含了物件的由來,與其所涉及的政治、社會結構和思想體系。透過述說展品的故事,重新組織了展品的世界,同時也決定了觀眾看到的面向與角度,以及所引發的情感。

博物館展示的主題及文物百百種,從常民生活、藝術作品到古文明器物等,都是我們熟悉且常見的類型,觀眾藉由閱讀解說文字或語音導覽探入展品的故事核心,進一步與背後的人物、事件、地方、時代連結,在觀覽過程中安插自己的想法、感覺和記憶,這可能是對過去時代的回憶,也可能是對當時社會的想像。博物館的展品能夠帶來遼闊無邊際的想像力與創造力,觀眾則有著遨遊其間的各種可能性。

不過,並非所有文物都能帶來正面積極的反饋,例如蘊藏複雜人性思辨的戰爭文物。

倫敦帝國戰爭博物館(Imperial War Museum)展示神風特攻隊的戰機殘骸與日本好運國旗(Yosegaki Hinomaru)。圖/郭怡汝攝影

倫敦帝國戰爭博物館(Imperial War Museum)展示神風特攻隊的戰機殘骸與日本好運國旗(Yosegaki Hinomaru)。圖/郭怡汝攝影

戰爭文物作為集體暴力下的產物,背後故事往往牽涉的是死亡、貧窮、破壞、侵略和痛苦等這類負面的代名詞,當博物館講述戰爭的歷史時,不可避免地將觸及暴力的呈現。當展示這些過去戰場上的物件及武裝衝突對抗的事件時,專業人員必須為這類故事考慮更多的問題與情境,如:博物館的陳列該如何免於瑣碎或美化戰爭?如何避免將暴力、傷害、死亡與創傷被解讀為旅遊賣點?這些故事可能展出什麼樣恐怖不適的圖像與文物?民眾觀看過程中所造成的恐懼、警惕和悲傷等情緒,是否能促進理解、和解或預防衝突再次發生?這些都成了博物館迫切且亟待處理的課題。

首要面對的是「說誰的戰爭故事」。單一文物不能夠代表戰爭的全貌,不同的主角、不同的視角有著不同的劇情,可以表現和平的可貴,也可以強化仇恨與對立,更可以凸顯戰場上的人性衝突。在博物館這個非中立、亦非真空的空間裡,戰爭文物並非僅是展示國家神話和審問究責的道具,而是接觸背後有關參與者記憶的一系列過程,不只是讓觀者被動地產生強烈的情緒反應,也必須能主動引領觀者深入暴力衝突的矛盾地帶。

博物館在自我質疑的基礎上,期望讓觀眾在認識歷史之外,更能反思與批判戰爭文物所牽涉的不同族群立場與道德處境,有鑑於此,經常討論的戰爭文物案例之一就是戰場紀念品(battlefield memento)。第二次世界大戰後,美國、英國、澳洲及紐西蘭等不少盟軍的戰爭博物館皆有收藏戰場紀念品,與一般軍械、戰時生活及軍事指揮等戰爭文物不同,係士兵自戰場上帶回來做為個人戰利品或贈送親友紀念使用的物件。

戰場紀念品大多代表向敵人復仇、證明戰鬥成果與勇敢,或炫耀自己力量的象徵。不過,幾乎所有戰場紀念品都違反《日內瓦公約》(Geneva Conventions)關於戰爭規範的人道主義,是從戰死官兵身上非法掠奪而來。較常見的戰場紀念品是日本好運國旗(Yosegaki Hinomaru)及千人針(Senninbari),兩者都是一種祈願物。

好運國旗為日本士兵出征時攜帶的日章旗,沒有標準的尺寸,但通常長約一公尺。傳統上,在士兵出發前往戰場前,家人、親友和同事們會在上面簽名及寫上祝福,例如:「武運長久」、「必勝必生」、「祝健康勝利」等話語,是親人與愛人的殷殷期盼,也是面對未知未來不悲傷的道別。通常文字會圍繞著中心的紅色圓圈,如同太陽綻放的光芒般,用以祈求士兵能平安勝利從沙場歸來;千人針則是日本士兵出征前,家人朋友在白色棉布上以紅線一人一針,繡出平安祈福、國家勝利的相關文字與圖案,有時也會搭配其他顏色的縫線,目的和好運國旗一樣,都是希望配戴者能順利回到親愛的人身邊。

.jpg) 日本好運國旗(Yosegaki Hinomaru)。圖/Air Force ISR Agency提供

日本好運國旗(Yosegaki Hinomaru)。圖/Air Force ISR Agency提供

婦女正為即將出征的士兵縫製千人針(Senninbari)。圖/毎日新聞社提供

婦女正為即將出征的士兵縫製千人針(Senninbari)。圖/毎日新聞社提供

因為好運國旗輕巧便於攜帶與摺疊,代表親友的祝福與團結,更是勇敢愛國的象徵,於是成了日本戰士在異鄉打仗的精神寄託與情感皈依,幾乎普遍配戴於日本士兵身上。相關研究認為好運國旗的使用是自中日戰爭開始,後逐漸達到巔峰,一直持續到第二次世界大戰結束。

也正是因為滿載祈願與希望的好運國旗代表了日本特有的文化,加上盟軍於太平洋戰爭後對日軍非我族類的敵對態度,遂成為第二次世界大戰戰場上盟軍炙手可熱的戰利品。

由於日軍於1941年太平洋戰爭初期迅速佔領太平洋地區大量地域,包含入侵了英國、荷蘭等東南亞殖民地與偷襲美國珍珠港,並在各地進行殖民,造成盟軍一定程度的傷亡和破壞,加上日軍冷血殘暴的戰爭行徑,無形中加深了盟軍對日軍的憎惡程度。

已故美國戰地記者約翰.赫塞(John HERSEY)就曾於太平洋戰爭時期採訪瓜達康納爾島作戰的美軍,一名海軍陸戰隊成員就曾形容日軍不是人,是「害蟲」、「黃色猴子」和「骯髒的動物」,不少當時的口述歷史亦能見到類似的言論,凸顯出戰爭下激烈的族群對立,也影響了美國普遍對日本人的態度。根據1945年9月芝加哥大學全國民意研究中心(National Opinion Research Center)所進行的調查,超過九成美國民眾支持時任總統哈里.斯.杜魯門(Harry S. TRUMAN)投下原子彈的決定,且約2/3的人贊成投放原子彈在日本的市區。

盟軍將日軍視為動物的復仇行動,在太平洋戰役的戰場上展開,發展出了對「日本紀念品」的濃厚興趣。從史料圖像清晰可見一些美軍在戰爭中取下敵人身體遺骸,像是頭顱、牙齒、耳朵、手骨等做為個人戰利品的情形。

一名年輕女性向贈送日軍頭骨給自己的海軍男友寫信。圖/Ralph CRANE

一名年輕女性向贈送日軍頭骨給自己的海軍男友寫信。圖/Ralph CRANE

引發國際社會關注的兩個例子分別為1944年時,美國眾議員法蘭西斯.華特(Francis WALTER)試圖贈送富蘭克林.德拉諾.羅斯福(Franklin Delano ROOSEVELT)總統一把以日軍手骨製成的開信刀,以及美國《Life》雜誌內頁,一名年輕女性正向寄送日本士兵頭骨給自己的新幾內亞海軍男友寫感謝信的照片。此外,比較常見的是掠奪死亡敵人的遺物作為紀念品,例如:好運國旗或千人針。然而,儘管當時美國軍方下令禁止對敵軍屍體和遺物的褻瀆,許多士兵們仍無所不用其極的將日軍身上取下的戰場紀念品帶回國內,也影響了不少其他共同作戰的盟軍風氣,甚至一時蔚為風潮。

不過,隨著戰事的結束以及近幾十年來各國與日本關係的改善,這些戰場紀念品處於與戰時截然不同的文化與時空。

一些年老的退伍軍人及其家屬開始嘗試歸還這些紀念物給原屬家庭,或將之捐贈給博物館。根據2000年日本駐華盛頓大使館報告指出,大約每週會接到最少一次美國退伍軍人或其家屬希望返還戰場紀念品給日本家庭的請求,象徵著戰場紀念品的意義有了根本變化,從戰利品到敵我關係的終結,以實現個人與過去敵人間的和解。或者是說,擺脫過去戰場的聯繫,嘗試將從他人生命中取得的拼圖放回其原本位置,並消除從戰場歸來後數十年間令人不安的存在。值得留意的是,由於參戰軍人的家屬和繼承者對於戰爭沒有記憶,對戰場紀念品的感受不深刻,也不明白其特殊意義,他們多選擇將之視為歷史證物並捐贈予博物館,這代表了一種過渡――戰爭開始從「記憶」過渡到「歷史」。

然而,即便是作為戰爭歷史零星一角的戰場紀念品,其背後國與國之間複雜的政治面向與所牽涉的利益相關者、道德疑義,都為博物館講述的戰爭故事帶來了挑戰。當博物館試圖透過戰場紀念品再現歷史,同時訴說國家榮耀時,故事主角就不只包含了勝利者,還有戰敗者,及與之相關的人。舉例來說,講述軍隊勇武作戰的同時,也需思考是否淡化了對敵軍的暴行。再者,諸如好運國旗或千人針等戰場紀念品,乘載著原擁有者親友殷殷期盼的祝福與關愛,為具有深厚個人記憶及與死者有聯繫的物件,常被視為靈魂或精神的一部份。不少家屬在整理已故退伍軍人遺物時發現了戰場紀念品,對於該紀念品的由來不清楚外,也較難聯想親近自己的家人藏有戰場死者物品這類髮指的行為,而不願多談與讓博物館展示。

博物館作為公眾開放場域,觀眾來自各個族群,在社會規範與倫理道德上,其再現與詮釋戰爭須考量潛在的原屬社群與不同觀者間的觀感與接受度。而前述這些僅是博物館面臨的冰山一角,卻也凸顯了講述戰場紀念品故事的困難。

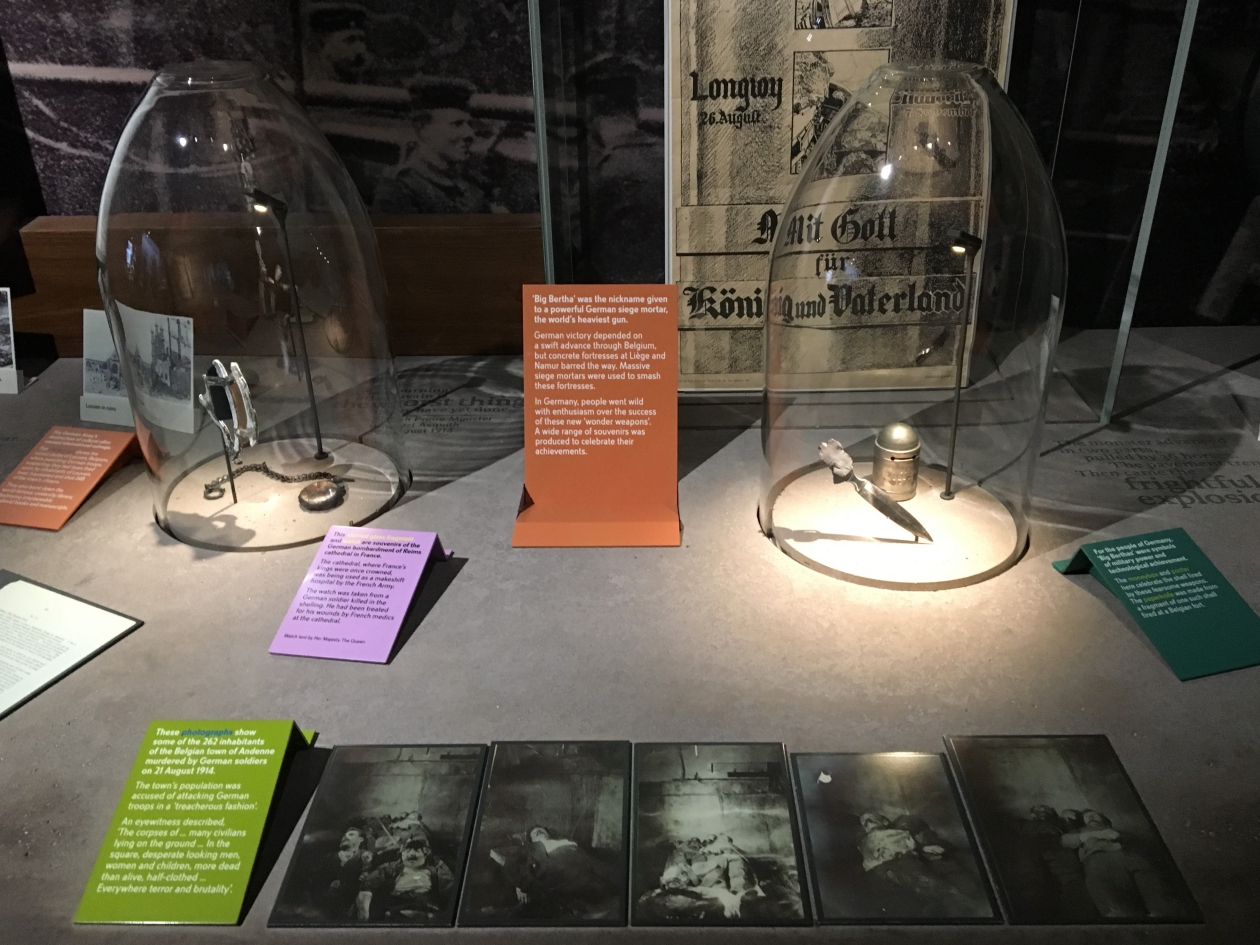

再現戰爭故事需考量所涉及的各個族群觀感。圖/郭怡汝攝影

再現戰爭故事需考量所涉及的各個族群觀感。圖/郭怡汝攝影

博物館作為歷史的守護者及詮釋者,講述戰爭故事一直不是件容易的事,尤其是戰場紀念品的展示觸及過去的事件、記憶與靈魂。詮釋得宜的展覽,能帶給觀眾對現實生活的反思與對戰爭更多面向的體悟;相反地,歌功頌德式的獎盃櫃(trophy cabinet)或強調技術功能性的淨化式(sanitized)陳列,可能會陷入過分懷舊和唯美主義的風險,或失去與過去的聯繫,導致局部歷史的掩蓋及誤解。換句話說,博物館再現戰場紀念品時,必須跳脫單面向敘事,並促進人們思考該物件之於原持有者的文化意義和個人價值,以及對戰爭影響的關注。

有鑑於近十幾年來,官方與非官方的文物返還組織陸續成立,越來越多的戰場紀念品回到原屬家庭或原始文化脈絡,也進一步影響走向以社群、以人為核心的博物館。博物館逐漸跳脫牆內思維,開始透過文物返還、邀請公眾參與的方式,將說故事的主導權交到有關社群手中,改善博物館詮釋戰爭故事失衡或片面武斷的立場,如美國科羅拉多州西北部博物館(Museum of Northwest Colorado)、大急流公共博物館(Grand Rapids Public Museum)及哥倫比亞河海事博物館(Columbia River Maritime Museum)等都有相關的實踐。

一位不具名的美國博物館策展人說,戰場紀念品不只是第二次世界大戰的產物,也是親屬與失蹤家人唯一的聯繫,「無論是好運國旗還是千人針,上面許多的訊息都讓人感到動容⋯⋯卻同時也乘載了第二次世界大戰期間令人不安的歧視與殘酷回憶。現在,博物館更需要透過與原屬社群合作,說出與持有者、繼承者背後不同面向的文化與故事,促進觀眾對戰爭的認識。」

戰爭只是故事的一半,而另一半存在著複雜的人性,與不為人知的故事章節。當博物館不斷在詮釋失落、破壞和追求和平的歷史時,應透過集體討論與社群參與,進一步觸及歷史上無法企及的部分。藉由納入有關社群的聲音,建立對戰爭全面性理解的橋梁,引導觀眾反思戰爭本質,平衡處理過去戰爭留下的遺物與遺產,歷史才能因為瞭解、認識而向前邁進。