首次接觸到德國人口中的FKK,也就是「解放身體文化」(Freikörperkultur),是在2017年的夏天,在德國南部弗萊堡所舉辦的「接觸即興節」(Freiburg Contact Festival)。為期一週的藝術節,除了平日上課、跳舞、討論、看演出以外,很多時候我會獨自在藝術節營地旁那灑滿陽光的湖邊散步,或在湖邊的綠色草地躺上一整個下午。夏天對於德國人(或者北歐與中歐人)來說是極其珍貴的季節,短短兩個月,必須攝取足夠的日照,以度過寒冷且日照時間僅七至八小時的冬季。想像一下德國上班族的一天,早上8點,天還未全亮就出門工作,就算下午3、4點回到家,天色也接近昏暗了。在這種季節的工作日是令人沮喪的。於是也大約可以理解為何德國人極其珍惜夏日時光,劇院放假、家庭旅遊、工作暫停都在7、8月發生。夏天在歐洲就是個充滿幸福與正能量的季節。在湖邊散步的時候,不難見到在草地小丘上,或躺或坐著幾群裸身男女,他們談天嘻笑,三三兩兩慵懶起身,往湖裡游泳去;又或者獨自做起瑜伽、打坐。這幅由日光、裸身男女、運動、大自然所織構的景象,有著一種因輕鬆感而散發的美,這是我對於「解放身體文化」的初次印象。

「解放身體文化」盛行於德國民間19世紀末至20世紀初(最早可溯源自1870年保護動物、素食、自然治療等運動,如知名的「空氣與光治療法」[Luft und Licht Therapie])。FKK的實踐者透過「裸體」和「運動」兩種途徑,救贖自工業革命以來,現代社會急速朝向機械化生活的發展,嘗試透過身心與自然的連結實踐,重新定義朝向進步飛奔的現代化社會。「身體解放運動」作為20世紀初的廣泛身體文化運動,影響範圍曾廣及歐美。不過,將「肉身」與「自然」連結的清晰號召下,因著不同實踐族群的關懷,而可能出現天差地別的實踐樣貌。德國劇場研究者卡爾.托普弗(Karl TOEPFER),藉著考察威瑪共和國時期至第三帝國時期身體文化運動下的多重實踐,清楚梳理出以「裸體」和「運動」作為方法,所可能產生身體的現代化與現代性意義,以及這些意義對於形塑德國文化下之現代性與早期現代舞的影響。

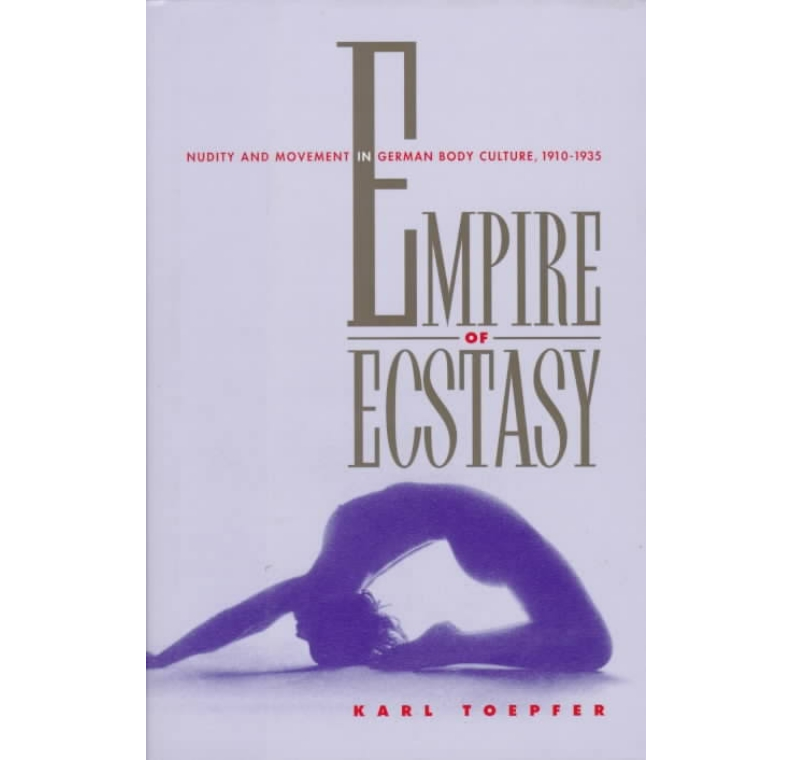

卡爾.托普弗(Karl TOEPFER)的著作《狂喜帝國:1910-1935年德國身體文化中的裸體和運動》(Empire of Ecstasy: Nudity and Movement in German Body Culture, 1910-1935)。

卡爾.托普弗(Karl TOEPFER)的著作《狂喜帝國:1910-1935年德國身體文化中的裸體和運動》(Empire of Ecstasy: Nudity and Movement in German Body Culture, 1910-1935)。

在托普弗的著作《狂喜帝國:1910-1935年德國身體文化中的裸體和運動》(Empire of Ecstasy: Nudity and Movement in German Body Culture, 1910-1935)1 中,就梳理了好幾類「身體文化運動」的實踐類別,其中包括「裸體舞蹈」(Nackttanz)、「裸體文化」(Nacktkultur)亦為「解放身體文化」的主要實踐領域、「女性裸體文化」(Feminist Nacktkultur)、「情色裸體文化」(Erotic Nacktkultur)。「裸體文化」最早是由一群位於德國柏林的私人俱樂部所組成,其訴求在於推廣「裸體主義」作為連結現代身體與自然的一種方式,企圖給予現代身體一個較為「解放」的形象。然而,也因為此運動的實踐分佈廣闊,每個組織的實踐也將實踐形象導向了不同的觀感。

1986年5月,數十位FKK的擁護者在東柏林東南邊的米格爾湖畔(Müggelsee)享受日光浴。圖/樊香君提供,Thomas UHLEMANN攝影

1986年5月,數十位FKK的擁護者在東柏林東南邊的米格爾湖畔(Müggelsee)享受日光浴。圖/樊香君提供,Thomas UHLEMANN攝影

強調健康、優生和種族的漢斯.瑟任(Hans SURÉN)其著作《Der Mensch und die Sonne》(Man and Sunlight)書封。

強調健康、優生和種族的漢斯.瑟任(Hans SURÉN)其著作《Der Mensch und die Sonne》(Man and Sunlight)書封。

第三帝國以後,多數人會將「解放身體文化」(FKK)作為一個整體,將之與「反智」(anti-intellectualism)與「法西斯原型」(proto-fascistic)聯想在一起。此印象與「解放身體文化」作為反對城市化與理性化的存在有關。托普弗認為,這樣的觀感與「解放身體文化」以健康、優生、種族精神等說法作為裸體精神的合理化基礎;以及,以「反情慾」(antierotic)的出發點解釋「自然的裸體」,並且未重新思考刻板印象下的性別觀念。健康、優生、種族精神的說法,是後來FKK被認為與納粹精神有連結的關鍵原因。這一脈的實踐者,以漢斯.瑟任(Hans SURÉN)、阿道夫.寇赫(Adolf KOCH)、理查.烏格魏特(Richard UNGEWITTER)為主要發起實踐者,三人皆以身體的健康、力與美作為「裸體」展現的關鍵,烏格魏特將此形象與納粹時期德國民族象徵的「亞利安人」(Aryan)形象連結在一起。瑟任更於1933年直接成為了納粹黨人。

另有一脈解放身體運動的實踐者以女性為主,並以美國物理學家貝斯.曼森迪克(Bess MENSENDIECK)的主張為依歸。其學說在1930年代大量影響了德國的女性體育教學者。她相信女性對於自我身體意識的提升在於「裸體」實踐,並以「自律」的身體使用為主要理念。透過「自律」進而達成身體的健康、力與美。甚至主張將身體視為「解放的機器」,也就是透過對於身體的高度掌握達到完成任務(譬如做家事)的最大效能。乍聽之下,彷彿好萊塢電影《完美嬌妻》(The Stepford Wives)的意識形態。而在當時,其理念也的確透過其信徒們具規模地舉辦夏令營、私人學校的推廣之下,廣傳於中產階級家庭的女孩們之間。遵循曼森迪克理念的身體解放實踐者雖聲稱「裸體」等同於「女性主義」力量,試圖為女性提供一個新的、具現代性意義的形象。然而,其主張除了將女性身體優化為完美嬌妻以外,似乎並未提供反思傳統性別分類的實踐。

1950年代,挪威奧斯陸的曼森迪克學校(Mensendieck School)。圖/National Library of Norway,Public Domain

1950年代,挪威奧斯陸的曼森迪克學校(Mensendieck School)。圖/National Library of Norway,Public Domain

當「裸體」被放在大自然、戶外的脈絡下,其身體觀的脈絡變得有跡可循,赤裸的身體等於大自然的一部分。在FKK的俱樂部或是私人學校,實踐者與學生們會進行各式「戶外活動」,如日光浴、體操、運動或是舞蹈。其中舞蹈一直是個相較曖昧的存在。當「裸體」與「舞蹈」分開來看時,分別被理論家們視為高度展現德國身體文化的兩項重要實踐;然而,當兩者合併為一,成為「裸體舞蹈」(Nackttanz)時,則被視為對於現代文明的某種危害。於是,當時多數從事FKK的男性實踐者會以打球、游泳、曬日光浴為主,而避開「舞蹈」這項被視為「女性化」甚至「情色的」身體實踐。為了緩解這份衝突,某些女性主義裸體實踐者,開始將「舞蹈」和「體操」(gymnastic) 的界線模糊,緩解女性實踐者和男性實踐者之間的差異,並且為「裸體的舞蹈身體」再次建立為健康與美的形象,而非關注於「慾望」或「誘惑者」形象。托普弗尤其在書中認為,德國現代舞特別受到此脈絡下的「裸體舞蹈」影響,主要原因在於,德國現代舞所強調教育和療癒的效果,而傾向避免情色和慾望的觀感。

不過,裸體運動的紛雜實踐,恰恰證明了身體的「差異性」本質遠比其所宣稱應達成的「共性」(如健康、力與美、種族、效率、自律)來的更真切。關於「慾望」、「醜怪」的裸體形象,也存在於身體解放文化的實踐中,尤其以被稱為「情色裸體」(Erotic Nacktkultur)為著。這類實踐多以「藝術創作」和「劇場表演」為主,並且無可避免的會正面迎擊「情慾」問題。

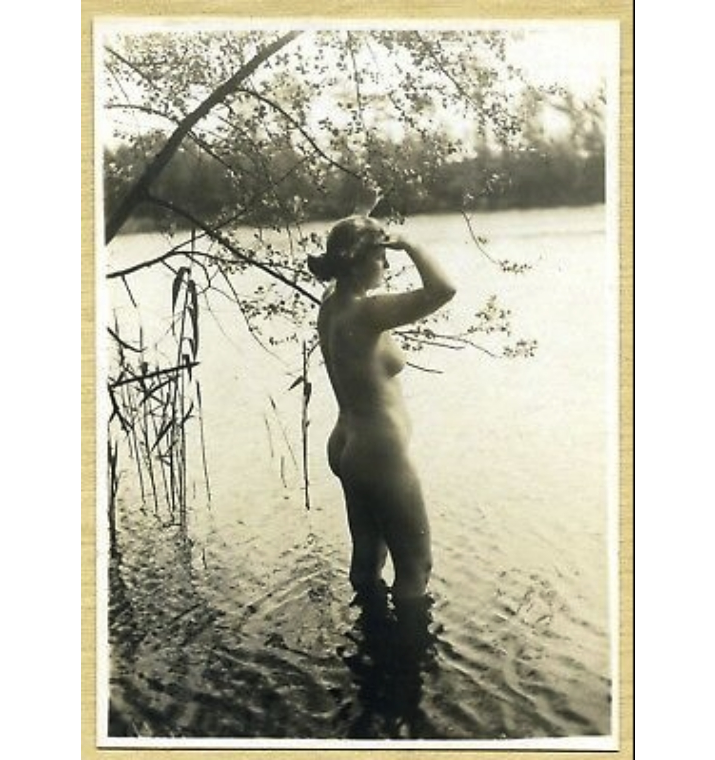

在此類實踐中,托普弗特別舉出了攝影師洛特.黑爾利西(Lotte HERRLICH)的裸體攝影作品。在她影像中的人物,雖然同樣處在大自然之中,卻常以一種慵懶、享受當下、無所事事的姿態呈現在鏡頭前。不同於前述的裸體實踐者多以積極態度從事裸體運動、體操或舞蹈,鍛煉身體的力與美。就影像中的環境而言,更無須以自然物或是具現代意義的建築、裝飾,作為身體之所以具備現代性的前提。黑爾利西攝影鏡頭下的人物,以一種隨興而接納身體如其所是的態度存在著。影中人所散發出的感性姿態,被托普弗認為具有高度現代性意義。身體本身如其所是的舒適狀態,與鏡頭之後那雙象徵現代的觀看雙眼,兩者之間對峙所形成的高度「不穩定性」,無法讓身體落入任何意識形態下的代表物,對托普弗來說,這是極具現代性意義的。

舞者格特魯德.萊斯蒂考(Gertrud LEISTIKOW)於1914年在瑞士阿斯科納的草地上演出。圖/Fair use

舞者格特魯德.萊斯蒂考(Gertrud LEISTIKOW)於1914年在瑞士阿斯科納的草地上演出。圖/Fair use

德國攝影師洛特.黑爾利西(Lotte HERRLICH)的攝影作品。圖/樊香君提供

德國攝影師洛特.黑爾利西(Lotte HERRLICH)的攝影作品。圖/樊香君提供

在此脈絡下的另一位代表性人物,是相較早期的裸體舞蹈實踐者格特魯德.萊斯蒂考(Gertrud LEISTIKOW)。她在舞動中探索某種具身體張力的「醜怪」身體,知名舞評人翰斯.布蘭登堡(Hans BRANDENBURG)評其為瑪莉.魏格曼(Mary WIGMAN)之前,最具酒神、悲劇身體的舞者。有別於「女性運動」脈絡下,強調療癒、教育與唯美效果的裸體舞蹈,萊斯蒂考以新悲劇文化的角度,透過身體肌肉張力的層疊關係,探索個人與超個人力量在身體上的展現。有意思也可惜的是,這一脈相較醜怪或者強調情慾感受的裸體舞蹈實踐者如瑪塔.哈瑞(Mata HARI)、奧加.戴斯蒙(Olga DESMOND)等人,並未得到足夠的紀錄,而留下神秘色彩。托普弗認為,或許是因為此類現代舞蹈的實踐者逃避於被囚禁在影像中的衝動使然。

可以看見,德國身體文化的發展,除了有賴於各種身體觀、身體實踐、藝術實踐影響以外;另一點值得注意的是,裸體文化實踐者與實踐活動在攝影作品中所呈現的形象意義,也不斷形塑著身體文化運動被感知的可能。托普弗就認為,在那個表演活動尚未如今日一般普及的年代下,攝影作品所傳達的舞蹈形象或影像概念不可小覷,可視為該時代形塑身體文化的重要推力。這也是為什麼托普弗在該書的導論中,首先以幾部攝影作品中的舞蹈形象切入主題。其中,取名《Figure 1》的照片,來自於1910年至1935年德國重要的刊物《舞蹈藝術和藝術舞蹈》(Tanzkunst und Kunsttanz)。該照片並未特別提及被攝影的舞者和編舞者艾達.海莉翁(Ida HERION),舞者在照片中的面貌常是不清晰或是被身體部位遮住的,留下的往往只是一個「去脈絡化」的身體形象。以在空白背景下的「裸體」作為一種坦白、解放的現代身體「形象」。此形象相對於上述偏向醜怪、情色的裸體舞蹈實踐,較被德國人接受並肯認為身體的現代性態度。

裸體舞蹈實踐者之一,傳奇性人物瑪塔.哈瑞(Mata HARI)。圖/Non PRÉCISÉ,Public Domain

裸體舞蹈實踐者之一,傳奇性人物瑪塔.哈瑞(Mata HARI)。圖/Non PRÉCISÉ,Public Domain

德國重要的刊物《舞蹈藝術和藝術舞蹈》(Tanzkunst und Kunsttanz)中名為《Figure 1》的照片中人為編舞者艾達.海莉翁(Ida HERION)。

德國重要的刊物《舞蹈藝術和藝術舞蹈》(Tanzkunst und Kunsttanz)中名為《Figure 1》的照片中人為編舞者艾達.海莉翁(Ida HERION)。

「解放身體文化」不斷增生繁殖於影像與身體之間,身體實踐與藝術實踐之間:從連結自然崇拜、健康、素食等形象,至其後來逐漸走向體操化訓練、教條式的文化實踐建構,或以全白畫面中身形優美、著赤裸薄紗的女舞者象徵「透明」、「解放」、具「德國性」的現代精神;到「裸體」作為創作方法的藝術實踐,體現醜怪、扭曲、情慾、慵懶等生命姿態,以「運動中的裸體」作為歷史、意識形態、外部環境與肉身慾望的高張力對峙,所透露出對於身體認同的不穩定性。又在不同政權下成為具政治意義的身體實踐,除了前述的第三帝國時期,在東、西德分裂時期,東德共產主義的噤聲社會下,裸體則作為一種與「自我表達」最接近的時刻。可以看到,解放身體文化也可能因不同的政治意識型態而有所調整、競爭與變異。然而,無論政治意識型態的如何鑲嵌,托普弗所爬梳出來大量的變異實踐都指向了,任何試圖「坦露」、「表達」的行為或藝術都不能直接等同於現代身體的本真性(the authenticity of modern body),或與自由、進步具絕對關係。

但不可否認的是,前兩個世紀交會期間所發展出來的身體文化運動,其廣布的實踐者與實踐能量,仍大量影響著德國地下文化、德國現當代舞蹈的發展。這份對於身體認同的紛雜實踐與感知傳遞,或許也解釋著我在「接觸即興節」同時感到的兩種不同氛圍:對於裸體混浴以及在公共場合中的隨興自在,以及在自由舞蹈場域Jam中的高度活力以及對於慾望表達的不避諱。這裡,不是因為「去慾望」或者某種將身體視為「無差別的中性物」態度。而正是接納身體如其所是,也就是正視「差異」作為身體唯一本質的態度。本文最後以托普弗對於身體解放運動的考察心得作結: