我是姿芸,我是一位現居臺北的藝術家/設計師;我視設計是一種建立連結的策略。我擅長透過圖畫、設計與交流活動策劃,探索身份認同與不同個體的生命經驗。過去我曾與以使命驅動的非營利組織們合作,包括 Right To Play、Ugly Duckling Presse、Processing Foundation、台北藝術書展、ONEeducation等,並為他們開發社群教材。

我目前也是臺灣設計合作社 Co-Assembly(共同集合)的共同創辦人,我們致力於透過研究、設計實驗與組織,探索「人性化數據」與設計合作的交織。

回望歷史,設計師的身份是多重並存的,並彰顯著不同時空的集體與價值意識:從教會與政府體制中的抄寫員、在公制化需求下繪製圖表標準的工程師、創造私有化印記的品牌製造者、工業革命後的勞工或被商品化的明星設計師、反文化浪潮中出現的業餘愛好者、化為資訊感知與介面的駭客、受未來學所啟發的先知、趨向社會公義的慈善家,以及結合社區教育與設計工作的運動家;這些身份轉向並非線性的演進,而是在不同地域的權力與資源分配結構中,一同存在著。若將設計比喻為一個語言符號,它會是什麼呢?它如何向我們展示現處的時空中,設計的角色與行動呢?

語言符號⸺星號「*」,其功能為補充註解,在主文本中標示可延伸、潛藏其中的資訊;同時,它也帶有標示粗俗字眼、提示噤聲的功能,比如用來代替髒話或禁語。在 2023 年的畢業製作計畫《星號作為生命樣態》(Asterisk as a Lifeform)中,透過回顧個人的生命與視覺創造經驗,我將「星號」視為一個傳達自身生命的多重隱喻,串聯臺灣(一個經常被模糊處理的國家主體)、小誌(zine,根源於自主發表與禮物經濟的非正式知識載體),以及「酷兒」一翻譯名詞所攜帶的歷史與權力結構。透過回溯獨立出版與酷兒認同在1990年代戒嚴前後的臺灣歷史,以及個人圖像創作歷程,我認為「酷兒認同」不僅是一種主觀經驗與自我書寫,更能內化到設計實踐與教育中,使設計成為一種展開更多元且包容敘事的方法。

這篇文章試圖梳我所理解的酷兒認同在設計教育中的角色和實踐,並反思其如何化為星號符號,展開設計此學科在未來臺灣的可能性?

視覺語言:自我與世界

在過往的生命經驗裡,我覺察到在異性戀體制與核心家庭為主體的生活框架與認知下,擁抱酷兒認同往往需要更高的同理心、批判思維和包容性,進而理解「生命是複雜的」。而設計師作為人類與事物接觸與交流的介面,則擔任轉譯、傳達、介入資訊的角色,並且成為為既有敘事加入註解的機會和可能,使過去尚未出現、被忽略的觀點浮現,建立新的社會關係與相互理解的空間,也就是將既有框架與大敘事,逐步拆解為一個可容納更多可能性以及理解生命的空間。

我對社會連結的關切,始於於 Pratt Institute Communications Design(簡稱Pratt Com. D)研究所的研讀期間。該研究所將設計視為一種近似人類學的「知識製造方法」,學生除了培養研究、寫作、教學、科技與策略等專業能力外,更被鼓勵培養獨立性、自信心、實驗精神,以及吸納多元知識系統與非主流觀點的能力。透過系所宗旨與課程規劃,設計師被定位為「文化行動者」,能透過視覺語言、媒介與批判性思維介入公共議題,並具備批判與塑造社會的能力。在此,設計不只是職業技能,而是一股具備想像力、同理心與韌性的文化實踐與轉化力量,一股良善的力量,是連結、支撐、啟動與人性化社會的媒介。此教育方針在我修習「視覺語言」課程以及畢業製作中,感受尤其深刻。

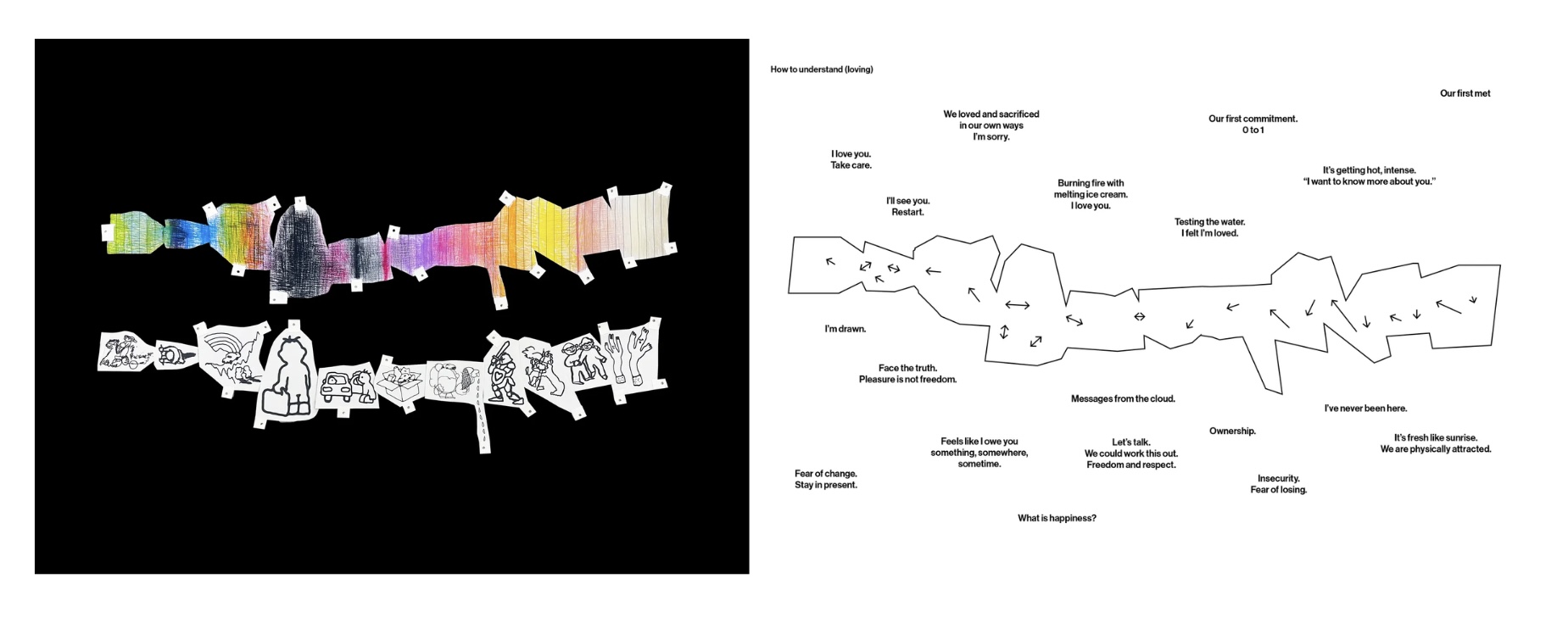

方法論草圖:圖畫作為一種理解自己的方式。圖/魏姿芸提供

方法論草圖:圖畫作為一種理解自己的方式。圖/魏姿芸提供

Pratt Com. D 的《視覺語言》課程將設計視為一種溝通媒介,強調排版、圖像、聲音及多媒體的綜合運用,目標在於發展「視覺語言」作為傳達思想、文化及個人觀點的工具。它不僅是風格,更包含生產視覺的技術、創作者所處的社會背景、生命經驗與創作哲學。換言之,這門課不斷追問的核心是:「如何透過視覺傳達你是誰?你與世界的關係為何?」

在導師 Asad PERVAIZ1的帶領下,課程分為兩個專案:A Hundred Ways 與 Remix: Transformation Across Media。在 A Hundred Ways 中,學生從自身感興趣的研究問題出發,選擇一種材料與一種行為程序(如撕碎、扭曲、刮擦、收集等),進行至少100次迭代探索,每週需繳交25次實驗成果。最終不只是技術練習,而是發展出一套個人化的創作方法論。

在 A Hundred Ways 專案裡,我聚焦於自2019年以來持續的圖畫習慣,透過分類與整理每日的圖畫與手記,歸納出圖畫作為認知工具的功能,並記錄我在不同時空、身體狀態與性別認同中的感受。透過這些迭代梳理出「自我」的多重性,以及它如何展開對世界的理解與複雜關係。

當時思考著這些圖畫碎片中是否存在著線性的、連續的敘事?我試著將他們透過顏色編號,串成一個關於(老掉牙的)失戀的故事。失戀途中有許多方向性,也是這些平面圖像的因果關係。圖/魏姿芸提供

當時思考著這些圖畫碎片中是否存在著線性的、連續的敘事?我試著將他們透過顏色編號,串成一個關於(老掉牙的)失戀的故事。失戀途中有許多方向性,也是這些平面圖像的因果關係。圖/魏姿芸提供

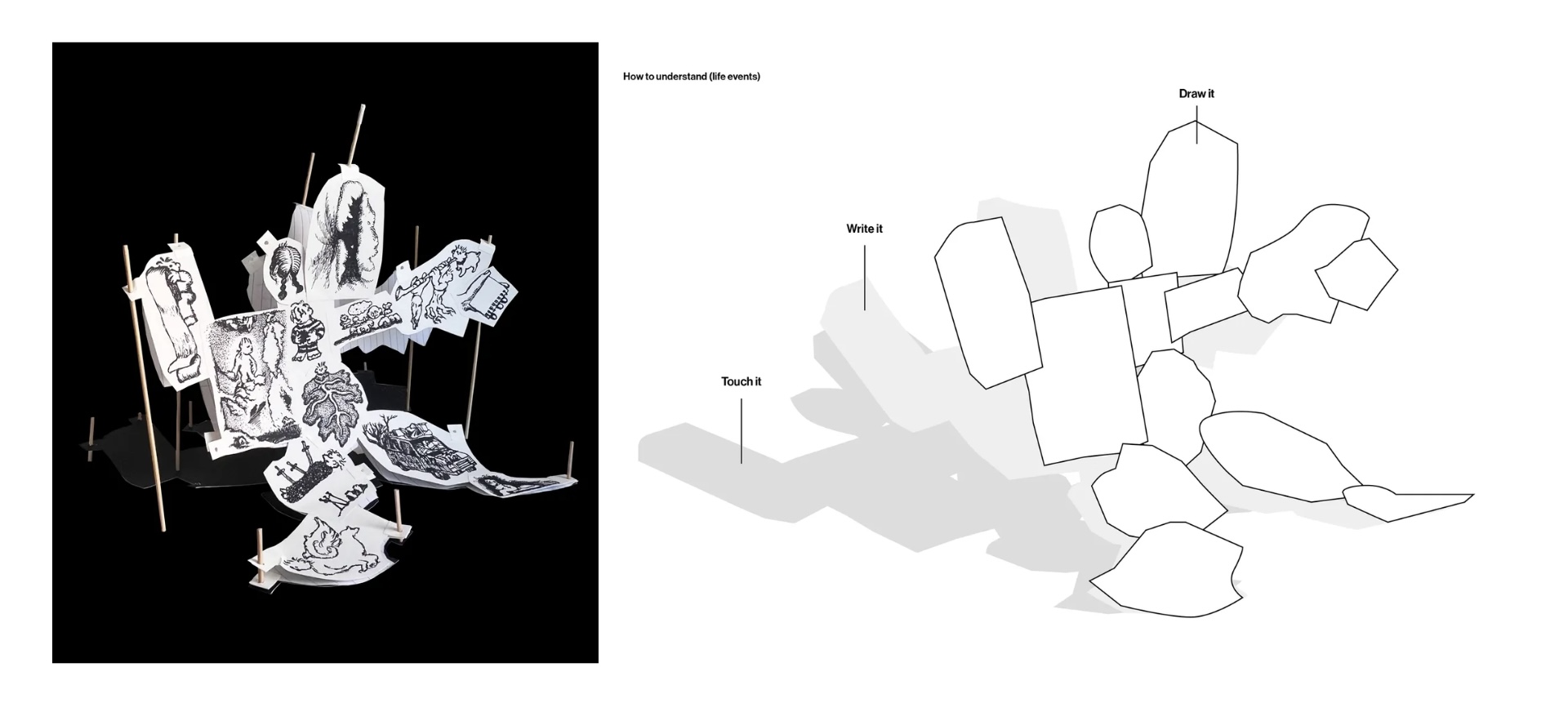

或是圖像變成立體的樣子。圖/魏姿芸提供

或是圖像變成立體的樣子。圖/魏姿芸提供

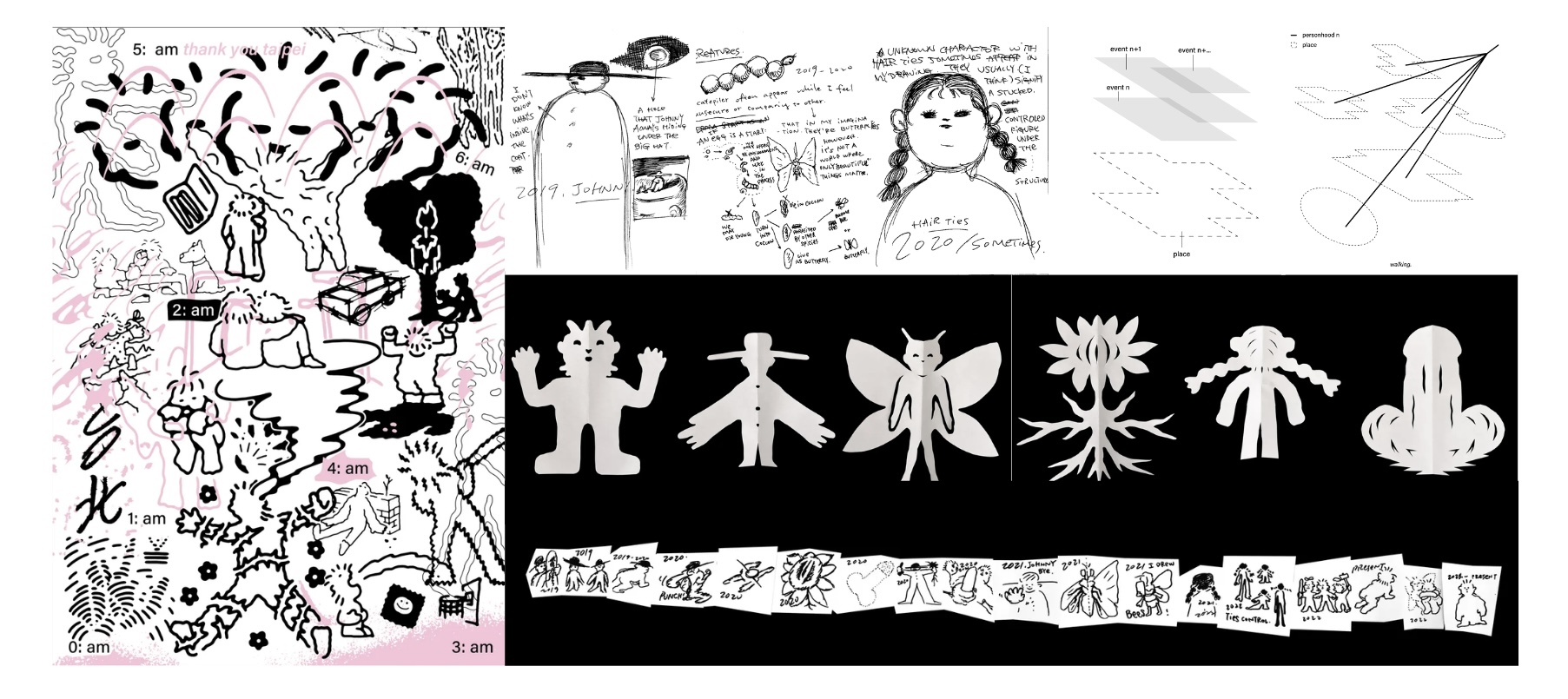

A Hundred Ways 過程的嘗試紀錄⸺在回顧圖畫同時,我也重新檢視字2019年以來,筆記本中的角色身體,從充滿二元性徵的到逐漸消逝的人類特徵。圖/魏姿芸提供

A Hundred Ways 過程的嘗試紀錄⸺在回顧圖畫同時,我也重新檢視字2019年以來,筆記本中的角色身體,從充滿二元性徵的到逐漸消逝的人類特徵。圖/魏姿芸提供

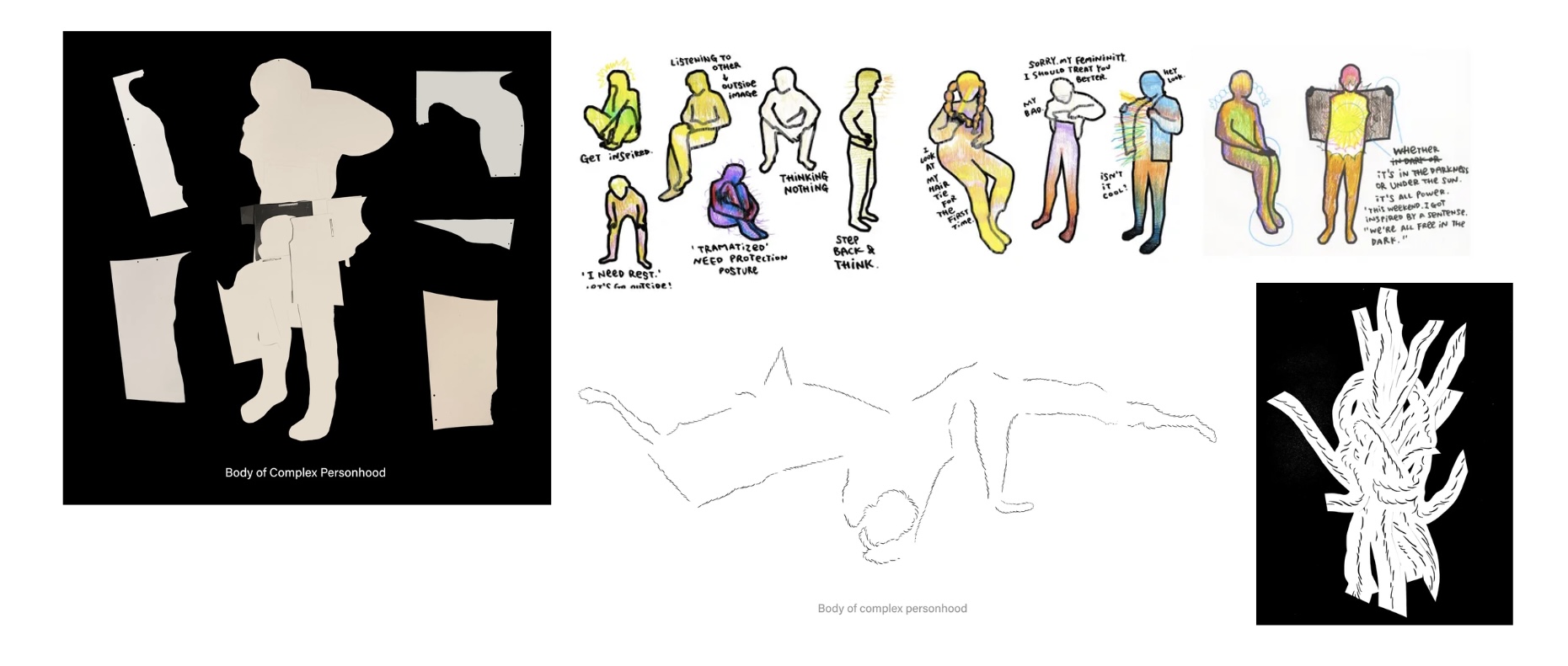

我也同時檢視著自己的身體,這個被命名為人類的載具,透過肉體體驗著各式性別認同所帶來的思想、煩惱與經驗。圖/魏姿芸提供

我也同時檢視著自己的身體,這個被命名為人類的載具,透過肉體體驗著各式性別認同所帶來的思想、煩惱與經驗。圖/魏姿芸提供

在 A Hundred Ways 的尾聲,另一位 Seminar 的老師 Sahar KHRAIBANI2則開始指引我將這些個人經驗,收斂成一個公共語言或符號。在回顧文獻時,我找到過去在跨性別和社會研究中,星號常被作為一個代表跨性別、少數聲音的符號⸺使我印象深刻的包含 Jack HALBERSTAM教授在他的著作《Trans*: A Quick and Quirky Account of Gender Variability 》中,將星號加註在「Trans」一詞旁,欲將「Trans」展開為一種不限於性別多樣化的生命狀態,並且抵制現有的定義與類別。我也因為 Sahar,認識了 Avery GORDON於 2008 年的著作《Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination》,其中所提到的複雜人格性和幽靈學等理論也影響了我後續的創作。結合在 A Hundred Drawings 的探索,我逐漸思考如何以我自身的角度與經驗,承接或再詮釋星號一詞在酷兒認同、設計、臺灣這三者間的意義與戰鬥位置。

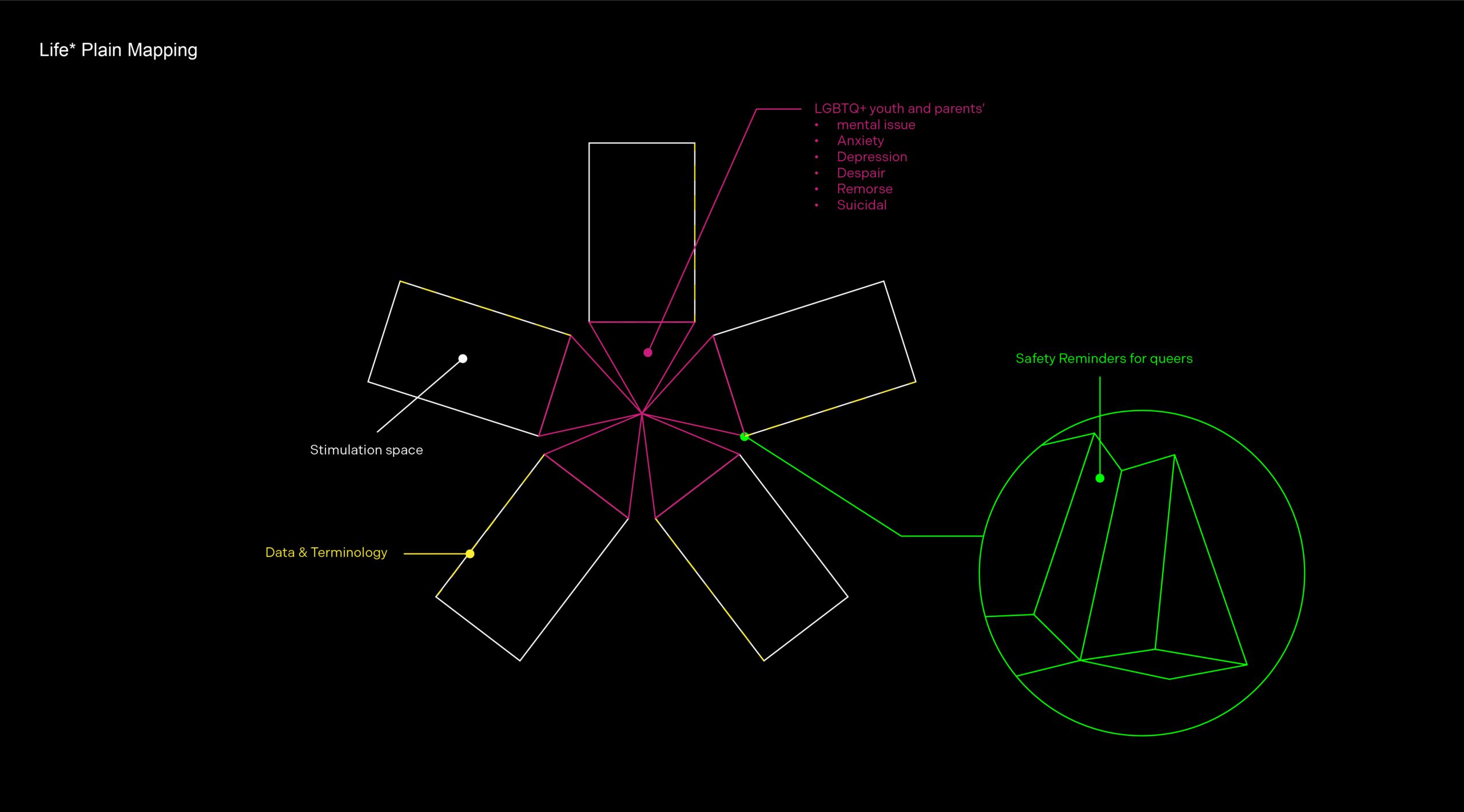

Life* plain mapping。圖/魏姿芸

Life* plain mapping。圖/魏姿芸

課程的第二專案⸺Remix: Transformation Across Media 則透過不同媒材的嘗試,將星號工具化⸺如結合訪問、遊戲牌卡設計 Dear Family和模型 Life*的製作,展示酷兒青少年的生命經驗,或是利用紙條製作而成的簡易裝置和工作坊,進而引導參與者以星號為基礎形狀,指引出他們的願望與未來想像。

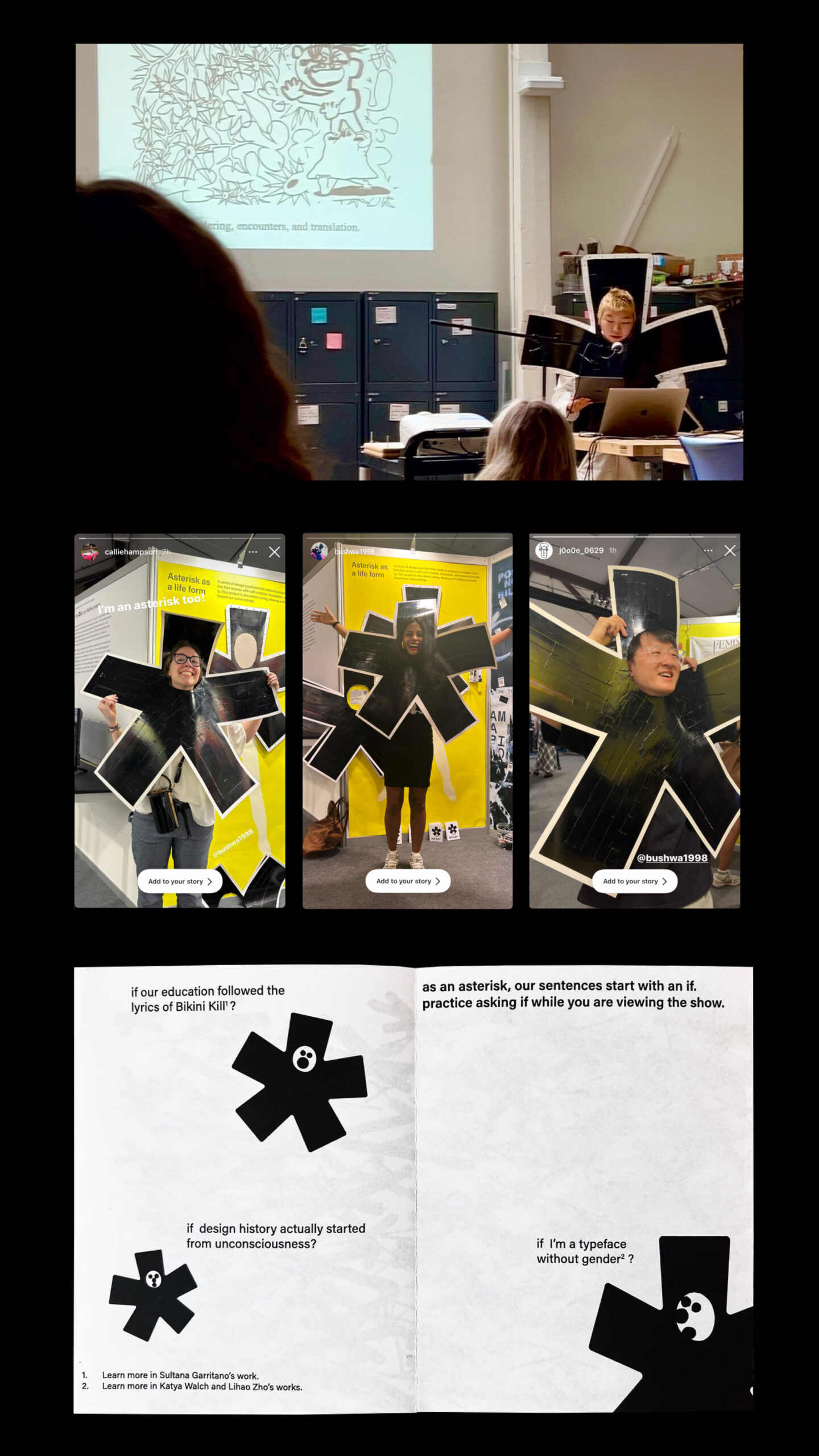

最終我設計了一套「星號服裝」,讓觀眾套上服裝,去體驗「成為一個星號」的狀態,進入展場。這套星號套裝也配有一個指示A3一頁小誌,作爲著裝、成為星號的指引。在畢業展覽中,有些同學專注於研究字體設計中的性別氣質、有些關注女性主義在設計教育中的歷史,透過這本小誌和服裝,觀眾也可以像星號一樣,在展覽現場對不同作品拋出疑問。展場中的、現實中的所見,是否能因為這些真人尺寸的星號,展開尚未顯現的觀點與時空?

星號服裝。圖/魏姿芸提供

星號服裝。圖/魏姿芸提供

這個專案也延伸成一個虛擬空間〈註腳空間〉(Space of Footnotes)3 ⸺ 一個非線性的閱讀場域,使用者透過按下空白鍵,進入不同入口,展開閱讀與探索。在這個空間中,我進一步將「圖像與小誌」的經驗延展至臺灣脈絡,特別是90年代解嚴後的獨立出版與雜誌文化。例如《島嶼邊緣》如何引入女性主義、反殖思想與翻譯名詞(如queer、dyke、tomboy、lesbian),並在臺灣社群與語境中產生新的認同與辯論,並且與其他創作筆記並置。

Space of Footnotes。圖/魏姿芸提供

Space of Footnotes。圖/魏姿芸提供

論文《星號作為生命樣態》影響了我畢業後的選擇。自 2023 到 2024 年,我在布魯克林的一家非營利出版社,醜小鴨出版社(Ugly Duckling Presse)擔任學徒。出版社位於布魯克林 American Old Can Factory 大樓裡,起源於 90 年代的小誌團體,他們透過活字印刷、手縫裝訂出版詩集、翻譯文學、表演文學,以及邊緣族群的創作,重視書籍製作中的勞動與身體性。作為一個酷兒,如何透過書和出版觸及到更多相識處境和認知需求的人?如何透過一個印刷機器,塑造出一個物理上需要共處的工作室環境,進而完成一本書?書如何作為歷史化與自我發聲的工具?

每間出版社都有自己的答案:以醜小鴨出版社為例,他們不論是早期的「6×6」系列⸺承襲達達主義與激浪派的反體制美學,以3美元平價、凸版印刷等技術選擇,拒絕商業出版的標準化生產;或是自疫情期間開始的 Second Factory⸺採用報紙形式與訂書釘裝訂,運用低成本媒介技術實現跨國詩人網絡連結;再到其他在裝訂結構上的實驗,如House Work、PUNT 等小冊子。醜小鴨出版社的出版品不僅回應群體勞動的合作模式,也體現對材質、結構與出版作為詩學的高度關注,也構成了一套抵抗主流文化和出版業的政治策略和一個與中心保持距離的文學生態系統,「Keep Poetry Ugly」不僅是美學宣言,更是對精緻化、商品化文學體制的技術與意識抵制。

〈為使命而印〉課程設計與實踐

在一次季節性的反思中,我提出了開立課程的建議:「有很多學生對獨立出版感興趣,為什麼不開一門暑期課程,讓更多學生了解醜小鴨的實踐,認識獨立出版的生態系,以及如何透過出版呈現自己的聲音、找到自己的社群?」很幸運地被雙方採納,並且與當時的師傅 Milo 一同授課,課名為「為使命而印(Printing With Purpose)」,為期十週,並於醜小鴨出版社授課。

在規劃課程時,我希望讓學生了解⸺書不只是視覺產物或內容載體,更是一條與地方、印刷技術、流通網絡緊密相關的價值鏈,從內容選擇、製作過程、版次差異到流通方式,都是一群人透過協作與協商共同完成的結果,也將過去在導師身上感受到的教學精神帶入這間教室:教師是學習的輔助者與帶動者,讓教室成為一個彼此傾聽、實踐製書、培養文化介入力的空間。

課程設計分為四大專題:「新天使」探討詩人如何參與歷史與社會正義;「書籍作為物件」聚焦設計與觸感互動;「回途印坊」透過活字印刷實踐自我認識;「造橋的人」深入非營利出版經濟與集體協作。4 課程中,每一週都會教授不同的縫書技術,幾乎每週都能完成一本小冊。前四週以基礎技術和 Dummy Books 幫助學生發想主題,第三週起引入紐約獨立出版的歷史,如 Riot Grrrls 運動、Printed Matter 的成立與書展的出現,讓學生理解出版作為政治與文化實踐的背景。第五至第十週則透過小組配對或一對一討論,逐步將書的雛形發展為完整作品,並以「什麼讓一本書成為書?」為核心提問,帶領學生思考書在社會與個人生命中的角色與可能性。最終每位學生都製作出一本屬於自己的小書,融合縫書與活字印刷技法,作為對課程的回應與成果,也鼓勵他們將這本書連結到更長期的學術與創作計畫。

同學透過活字印出他們對於「是什麼讓書成為書?」的回答。圖/魏姿芸提供

同學透過活字印出他們對於「是什麼讓書成為書?」的回答。圖/魏姿芸提供

從入學到畢業,我與夥伴們不時思考:作為設計師,我們與社會的關係是什麼?為什麼是現在的時、地、物?這個作品能為自己與他人帶來什麼?這些導師的認同、教學與實踐經驗,形塑了我對設計教育的理解,以及對未來設計學習環境、師生關係的想像⸺一種需要透過與他人的交流與同理,才能演化的共生關係。回望過去在臺灣的設計教育經驗,我察覺到幾個值得深思的面向:

設計與生命創造的斷裂

過去在臺灣接受設計教育時,我感受到設計與「生命即為創造」之間存在著斷裂。印象深刻的是大學期間,鮮少老師會認真看待設計學生的創作⸺這種輕忽普遍來自社會期待的是—設計 =「出社會可以賺錢的」工具化能力,而非創造力的素養。

在學期間,創作似乎必須透過換算利潤的角度被檢視,尤其當你不是讀美術系或純藝術學系時,創作彷彿成了可有可無的事。然而,我認為教育空間能提供的最珍貴資源,是讓學生在一個良好的空間中,與他人交流並共同反思生命經驗,並且找到自己希望透過設計探索什麼、傳達什麼、促進什麼關係。這些問題看似「無用」,但對我而言卻是最珍貴的:讓學生在特定生命階段中,定錨於自己想探索的事物、好奇的領域,並成為生命的養分與獨特性標記。

教育者的目的並非創造另一個可複製的設計明星,而是輔助學生找到他們此時此刻、能夠且願意發出的聲音⸺那個獨特的、並且可與他人交流的聲音。

多元背景與文化知識的匱乏

在過往的經驗中,我接收到的設計系師資背景與文化知識相對單一,除非跨系修課,否則較難找到有其他跨領域專長的指導老師,學術資源也通常集中於設計服務、設計作為經濟力量的面向。雖然經濟力量與創造力可以產生共生關係,但這種共生需要更多對多元生命樣態的理解:有多少設計系老師了解臺灣同志歷史和少數性文化脈絡?有多少老師理解小誌文化及其歷史與政治意義?有多少老師能舉出除了「設計實習生→工作室設計師→公司設計師」之外的生涯路徑?

在 ChatGPT 和線上教育平台出現後,學生基本上都能透過網路習得進入業界所需的技能條件或資源。因此,學校老師在現今更珍貴的價值在於他們的生命經驗、對設計與社會關係的見解,以及在此見解下的設計和社會實踐。

經濟框架的單一性

過往的教育現場,設計系課程規劃也普遍以資本主義的、利己主義的、異性戀主體為教學與實踐前提。在此框架下,設計更難走出被高度工具化的狀態。設計教育未來應納入對多元經濟框架的考量與檢視,理解設計在不同價值系統中的角色與可能。

以上的淺見也許忽略了更深層結構因素,包含教師升等制度、國家經濟政策、基礎建設條件等,但以筆者的生命經驗來說,我認為酷兒認同本身即是一種與他人互動、持續生成的過程;具備此認知,教育者更能意識到自己的限制,將師生關係定位為「合作者」而非「權威者」。這種謙遜延伸到對美學、心理、身體政治、經濟的關聯與理解,引導設計師作為文化創造者與世界的傳達介面,回應自我與身處的政治社會現實。設計作為人與物交流的介面,本身即是一個容易跨越學科邊界的領域;設計更像一種博雅教育⸺促使人們理解差異,並透過設計找到傳達語言的方法。這種轉化能力才是設計師的價值與優勢。

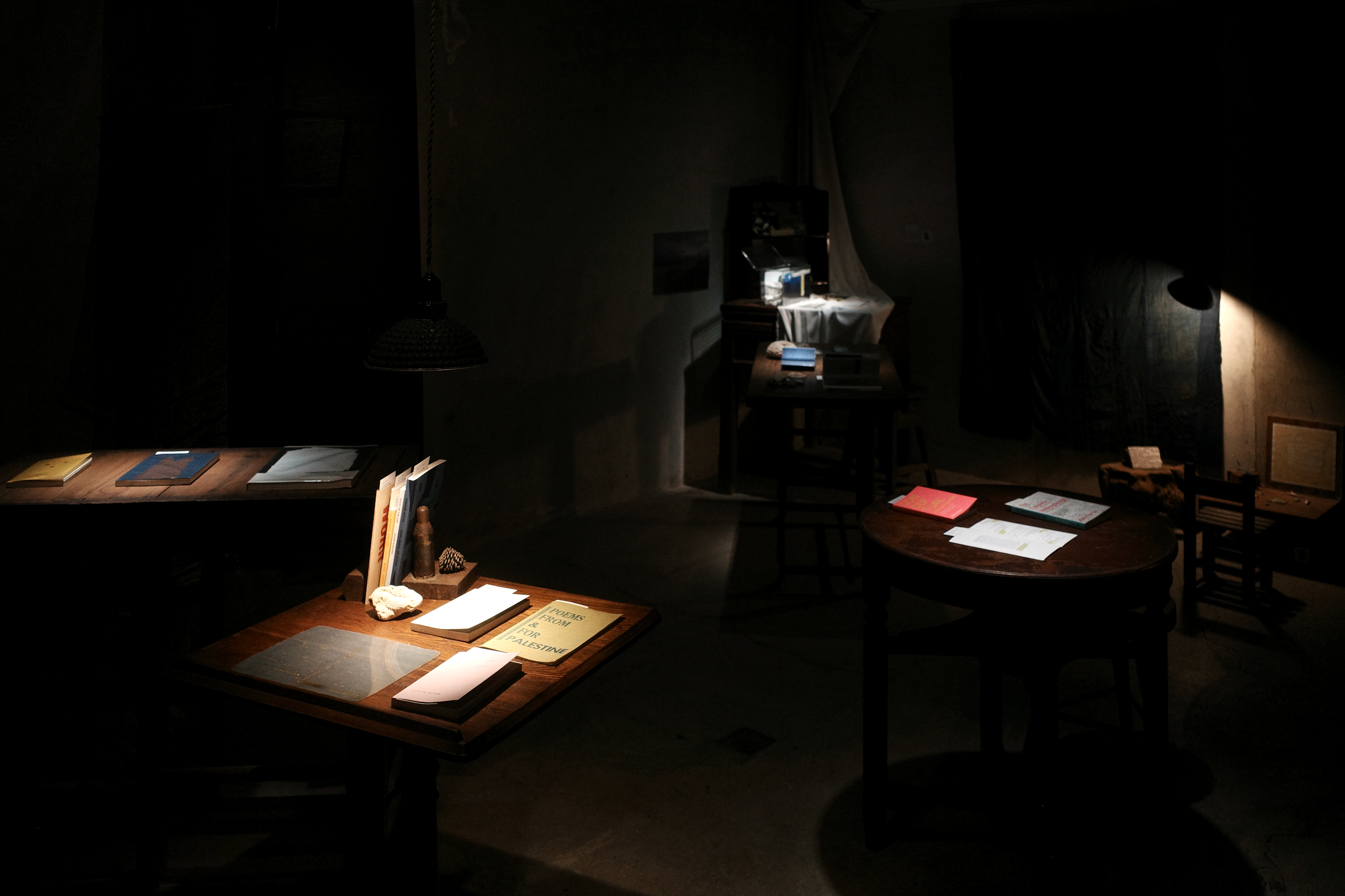

《星號作為一種生命樣態》在畢業以及開立課程後,延伸成為我於 2024 至 2025 上半年的訪談與展覽計劃《印物進行中:是什麼讓書成為書》,此計劃思考路徑從「生活在非二元規範之外是什麼感受?」走向「如何透過書回應星號召喚?」,並進一步透過訪談和展覽形式,紀錄那些正在實踐星號使命5的紐約書人 (bookists) ⸺Ugly Duckling Presse 的 Milo Wippermann、弓出版的虔凡、Bungee Space 的十四、Pratt Institute 的的 Amir Parsa、紐約公共圖書館的 Mia Bruner、自然科學博物館的獨立人類學研究員思颺、紐約亞洲藝術文獻圖書館員的藝術家李穎軍。透過實體展覽與線上讀物6發布的方式,反思與重整自身未來回到臺灣的視角與對「書」的理解。

展覽計劃《印物進行中:是什麼讓書成為書》。圖/魏姿芸提供

展覽計劃《印物進行中:是什麼讓書成為書》。圖/魏姿芸提供

除了此計劃外,目前與來自各方的夥伴們,也持續進行其他游擊式行動⸺如以SpOnAcT設計社群的名義,以讀書會直播7、開放筆記的方式,建立多元與團結經濟的中文設計教育資源、以工作坊形式於臺灣科技大學設計研究所、臺大藝文中心、女同志社群浪漫銀河大舞廳,引導不同社群的自我宣言書寫與小誌製作等。這些行動協助我理解當今臺北社群對星號的看法與理解過程,進而沉澱星號在不同地域的成型與社群連結方式。

這些歷程,都讓我更清楚和健康地認同自己作為一個受到酷兒認同所引領著的生命;導師在教育現場的現身和對生命經驗的感同身受,也協助我透過設計長出自我療癒和創造方法,面對不同時空的課題。酷兒認同在設計教育中,不僅提供了一種看待世界的多元視角,它也進而提醒設計可作為建立社會關係的方法論⸺承認差異、擁抱複雜性、挑戰既有權力結構,並透過協作與資源整合,創造新的行動空間與群體聯繫;也為現存的設計專業定義加上星號(*)。

特約主編:李佳霖

執行編輯:莊佳娟