這注定是一篇意圖捕捉近未來圖景的觀察報告――那些還在路上逐步成形的願景、暫時無法立即實現的交流……根本不會有人預期到重組21世紀的幾宗大事件肇因,是朝向越來越不可見的物質遞送與傳佈。

「2020 CREATORS創作/研發支持計畫」的兩組團隊「江之翠劇場」與「她的實驗室空間集」,嚴格意義上分屬不同領域,要在僅此一篇的觀察報告上抓出兩組團隊的同質性本就困難。倘若試著回看兩團念茲在茲的投件初衷,冥冥中卻又不約而同指向了兩大路徑:首先,兩組計畫都有越境意味――以臺灣島為座標、面向下西南方的越南及馬來西亞;或是上東北方的日本。這些需要以航線畫出地圖連連看的創作研究與交流實踐,卻被不可見之物給暫時阻斷;同時卻也需要仰賴另一種不可見的傳播技術來讓所有事情繼續滾動。其次,兩組團隊也都有基於非實體的聲音為主要本源,並藉由發音/發聲成為創作輸出的關鍵渠道。

然而在面對「江之翠劇場」,對其樂理知識與紮實身段功夫的理解不足,身為觀察員勢必做再多的功課也會因力有未逮而終究只能是門邊窺探。此外,雖然有著臺馬雙邊經驗的筆者本人,也未必能全然認識「她的實驗室空間集」所展陳出來的龐大知識系統。注定支離破碎與所有未竟的理解――縱使如此,秉持「觀察」作為本報告文的起手式,我這個筆者,將只專注處理自身與兩組團隊在研發與進駐期間的相遇與望見。

以下就是這麼一篇,有關「江之翠劇場」與「她的實驗室空間集」的觀察報告――如本文標題所示,立意如此,絕無論定與評價。

江之翠劇場的進駐計畫「2020亞洲傳統藝術音樂身體培訓交流計畫」,除了延續團內南管與梨園戲的長年訓練以外,另一初衷旨在2020年下旬邀請越南傳統曲藝「籌歌」(Ca trù)樂師訪臺,進行培訓工作坊與講演、交流。回頭看看劇團所提交的計畫,其名也妙――2020、亞洲、傳統、藝術、音樂、身體、培訓、交流、計畫――幾近完整構成了江之翠劇場進駐理想的九組關鍵詞。團員多數在劇團成立之初即接受氣功、太極拳、現代舞及現代戲劇等身體訓練,並積極在臺灣民間傳統藝陣的表演藝術中汲取養分,奠定了日後成熟穩健的身體基礎。自從在前團長周逸昌老師的先見下,將他國的表演方法融會進入傳統南北管、梨園戲的訓練體系裡頭;含泉廈、東南亞,又有印尼宮廷舞、日本舞踏及丹麥歐丁劇場(Odin Teatret)的合作案例,藉由參與國際共製與文化交流來促發身體訓練與亞洲表演的現代化融會貫通。現代化要實現,交流、混種即是最大亦為最直接的取徑。無論是身/聲訓練,抑或是與他團、邀請導演共製演出,皆是透過各種與外部的借力使力而形成。當然,向外借力的先決條件無非是先要有紮實穩定的基礎。在此,江之翠劇場所形構出的「亞洲」表演面貌即是在此般的交互作用下走出別於一般傳統表演的型態。

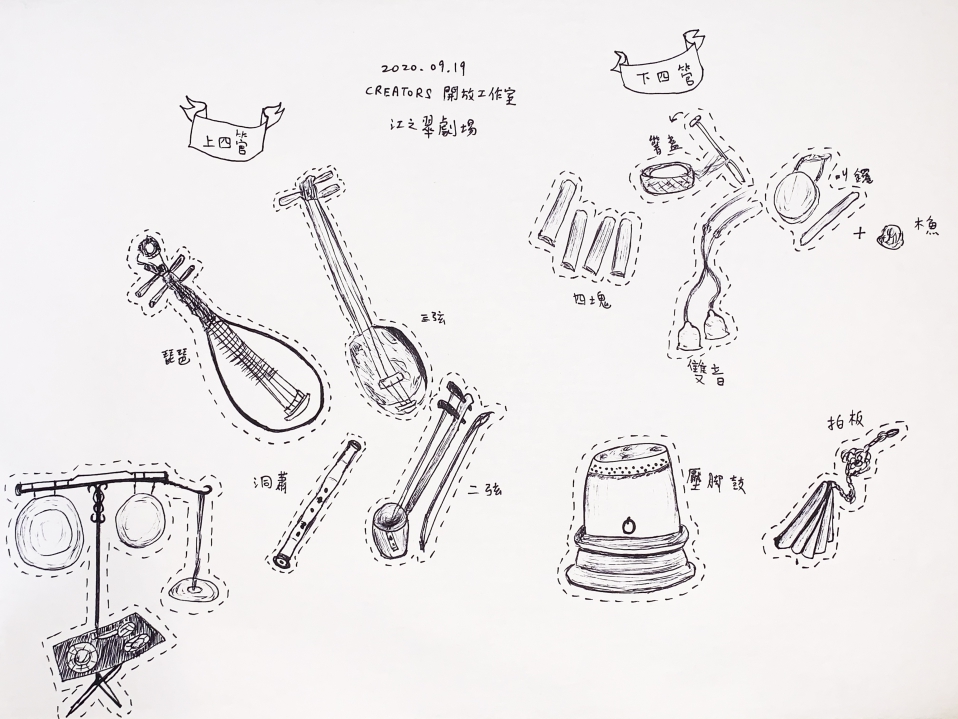

「江之翠劇場」於開放工作室中所展示的樂器。圖/謝鎮逸手繪筆記

「江之翠劇場」於開放工作室中所展示的樂器。圖/謝鎮逸手繪筆記

雖然多年前的文化研究都告訴我們並無純然的「傳統」這回事,而是在各種歷史與條件下,「創造」與「傳統」常常在彼此仰賴、交錯互動的狀態下持續互為主體。但仍然需要謹慎的是,真正在研習傳統技藝的內行,卻很清楚知道所謂的「傳統」和「正統」是真的存在的。謂之傳統,意即在一定的範式之內,持續保有其應有的樣貌。在一次與兼任行政職的團員劉宛頤的談話中,我再三確認了有關如何思考及想像「傳統」與「正統」之辨,而她修正了我一直以為沒有所謂真正「傳統」的盲點。不熟悉傳統技藝的外行可能難以分辨,但只要對技藝學習到一定程度的人,便能開始針對各種創作在精緻度與藝術性上做出分辨。正典是存在的,但質變仍然持續保持著彈性與無限可能。許多傳統技藝都會要求尋找源頭,例如在南管訓練中總是不忘奔走泉州請教老師。劇團一直在思考的是身體訓練系統與當代傳統何以建立;如舞蹈是較為優先專注於肢體發展,傳統戲則更講究身段與樂曲的緊密同步咬合。

現代教育通常是根據學生的狀態調整教法,而傳統的傳承往往仰靠經驗的積累;你練了多年,能唱到就是唱到,唱不到就是你練不夠――這就是授教模式的差異。劇團舉例此前拜師印尼宮廷舞,在習藝過程中發現一旦音樂進來,身體感即變得不一樣――縱使梨園戲是身體「本性」但仍然會存在著內在激盪。於是,終究是先要有完備的身體基底,待他人穿透進來,再看看創作與美學如何從中萌生並發酵,這皆是劇團這一路走來歷經不同身體演練的化學作用與實驗進程。美名「跨領域」,正是在一次次的嘗試和實踐中被提煉而來的。因此,尋師拜藝做為本源的追溯,是為了堅定原有領域的基礎;如團隊所言,唯有當源頭跟源頭對接,才更有可能造就當代性的迸發。

源自北越的傳統宮廷表演「籌歌」1,確切出現年代已不可考,但15世紀已傳佈北越各地。文本形式以傳統越南詩體入歌,並含56種曲式旋律。演出陣容基本上由一名女性歌手與兩位男性樂師組成。歌手一邊敲擊拍板一邊演唱,咬字清晰並以特殊呼吸技巧、顫音與裝飾音等方式演唱。兩名樂師則分別彈奏三弦琴和讚美鼓。籌歌有時也會加入舞蹈,演出場合除了宮廷表演,也會用作祭儀典禮、競賽演奏或民間娛樂。2

20世紀初期的多次戰爭,使越南飽受各方摧殘。在歷經大規模饑荒、1945年越南八月革命、法越戰爭以降,籌歌曾一度瀕臨絕跡。當時甚至因政治壓迫,籌歌表演者以曾擔任官場藝妓而長久以來被扣上不貞潔之名。直到2009年,才被地方極力引薦予聯合國教科文組織(UNESCO),方才列為非物質文化遺產名錄,終為眾人所重視。

談起劇團與越南籌歌樂師的接觸過程,魏美慧老師提及2020年1月已去越南拜訪過一趟。因緣際會結識籌歌技藝傳承人物、傳統長頸琵琶演奏樂師Hoang Pham及其妻――學院出身的歌娘演唱家Vu Thuy Linh。Hoang Pham本是美術背景,一次偶然被籌歌樂聲所震懾,並下定決心向樂師求藝。雖然傳統籌歌習俗為家傳不外傳,但樂師因他多年來訪義務協助工作和積極熱忱所感動,並考量為傳承技藝不得不放下內傳的堅持。於是,這位中途投入籌歌的素人,開始了其樂師生涯。

劇團一行人在跟這對夫妻會晤時,會在示範演奏前慎重地換上演奏服飾,並移步至整潔的空間中進行,讓人感到他們是如此真心珍視這份藝術。聆聽當下,神聖與莊重感亦油然而生。籌歌的琴、唱搭配如影隨形――一如南管。且其真聲技巧與頭腔共鳴的運作原理並非當地演唱傳統,卻與南管的真聲本嗓有著「異曲同工」之妙。雙方如此接近的經驗,也讓劇團思索如何向越南文化學習,將籌歌的發聲技術透過培訓工作坊納入訓練之中。

「江之翠劇場」團員於開放工作室向訪客解說樂器用途。圖/謝鎮逸攝影

「江之翠劇場」團員於開放工作室向訪客解說樂器用途。圖/謝鎮逸攝影

開放工作室當日,「江之翠劇場」團員們在排練場內示範表演,與南管、梨園戲體驗工作坊。圖/謝鎮逸攝影

開放工作室當日,「江之翠劇場」團員們在排練場內示範表演,與南管、梨園戲體驗工作坊。圖/謝鎮逸攝影

2020年全球表演藝術產業受挫程度無可計量,同樣是演出團隊的江之翠劇場也只能且走且行。原訂4月初、籌劃多時的《朱文走鬼》經典重演遭取消後,移至線上直播的決策難免扁平化了本應活絡血肉的現場,但卻也在臺灣表演界中首當其衝地實現了第一波的演出直播,亦幸得口碑肯定,以及賺回不少新粉絲與按讚數。至少在本文完成前得知的最新消息,劇團表示雖不排除與越南方籌歌樂師的講演活動改為線上進行,但仍然持續協調訪臺期程;畢竟講究以身授教的習藝工作坊,仍然需要面對面的實體教學才能真正奏效。

自1998年起接受國立傳統藝術中心委託,江之翠劇場長年承辦「南管梨園戲傳習計畫」。距離上一次招募團員已是2011年;近期的新血培訓,更是沿襲往日功行、復團後展開的首次新團員招募,目前亦積極參與劇團訓練課程。

劇團需要營運與維生,難免需要透過各種馬不停蹄的行程,方能得以持續滾動。除了仍在籌備中的表演節目以外,也在「實驗通信 CREATORS 2020–21」聯展中發表「聲軌」計畫,展出劇團歷來各階段的紀錄檔案,並含傳統劇目劇本、影音資料、戲服、面具、道具等;其中也包含了越南籌歌的相關文件。

如果這篇報告真能起到什麼作用,無非是為江之翠劇場的現階段動態做出前導與進駐期的階段整理。縱使不熟悉傳統藝術亦不表示它們難以親近;至少門外漢如我,還是藉由聆聽、詢問、查找資料的多種當下,又多接近了那麼一些。

透過文獻、物件、影像與表演等不同媒介的集結,開始逐漸形成了「她的實驗室空間集」(簡稱「她的」)的特有形式。這不得不回溯兩位藝術家來自的領域與擅長媒材等這些基礎,如陳侑汝(臺灣)的劇場與表演背景,及區秀詒(馬來西亞)做為視覺與影像藝術家。然而在近幾年,兩位的創作身分開始遊移並相互作用。要真的談論「她的」的實驗,可能還需要先認識到這個計畫先是兩個有機的相遇,而非兩人作為合體,抑或合體作為總體。

「她的」的計畫「如果,家族旅行最終章」,從陳侑汝與區秀詒兩位藝術家的個人記憶與家族經驗,結合祖輩的故事、各自造訪過的洞穴、地方歌謠的流變,形構出亞洲的____部署。陳侑汝於2017年前往日本山口縣秋吉台駐村,隨團參訪了景觀特殊的「秋芳洞」,並無意中得知歷經日殖時期的祖父在戰後開放出國觀光時也曾造訪過。而在距離秋芳洞4,537公里外、馬來半島的「金龍洞」,洞窟中神秘的古老虎化石也跟地方傳說與國族精神象徵有著近親性。區秀詒的外祖輩,亦因被日軍羈押的記憶,而痛恨日本人與臺籍日兵……大歷史與個人史、地緣與地質學藉著時間地層的出土與考掘,由點、線、面逐漸串聯出可能的____敘事。

左:「秋芳洞」入口售票處旁的老照片。圖/陳侑汝提供;中:馬來半島「金龍洞」中的古老虎化石。圖/區秀詒提供;右:秋吉台「秋芳洞」與馬來半島「金龍洞」的兩地距離為4,537公里;臺灣島正好落在兩端中間。圖/擷取自Google地圖

左:「秋芳洞」入口售票處旁的老照片。圖/陳侑汝提供;中:馬來半島「金龍洞」中的古老虎化石。圖/區秀詒提供;右:秋吉台「秋芳洞」與馬來半島「金龍洞」的兩地距離為4,537公里;臺灣島正好落在兩端中間。圖/擷取自Google地圖

從下文開始,針對「她的」兩位藝術家一貫以來的議題關注與創作手勢,及其作品中掌握與採取的創作媒介性,將進行對個別創作手法「發聲法」與「製圖法」上的重新認識。但還請留意,此謂「製圖」,已離開英文語境「mapping」之用,而是純粹字意上直接指稱「製造圖像的方法」。此外,除了繼續沿用本文前半的「發聲」一詞,也將提出「奏響」、「套索」、「剪影」和「遮罩」這幾組動詞來試圖提出我對「她的」創作手段的觀察與想像。

一般上提及洞穴,大多都跟視覺與影像問題有關――視覺藝術史之源、影像生成機制如何成為辨識精神性與物理世界等。但團隊提出一個我未曾了解的知識:洞穴壁畫的所在位置,通常也會是聲音最好的傳播位置?

谷歌一下相關資訊,按圖索驥找到研究原文出處,文中說明3:

換言之,洞穴幾乎是人類史上最早的體外共鳴腔;或以更浪漫一點的說法是:在物理性信息的傳遞史上,聲音信息優先於視覺信息。而團隊正在進行中的計畫,也採用一種接近溯源的考古姿態,冥冥中凸顯出了視覺藝術史與聲音/聲響如何互為關係。

本是劇場領域出身的陳侑汝,除了持續受邀擔任各類型演出之導演之外,近年來更涉足視覺藝術、裝置、聲音表演等複合式實驗型創作。2016年成立「她的實驗室空間集」,並於隔年推出正式立案後的首波演出作品《奠》;隨後,2018年「臺北藝術節」邀演共製《但是又何Night》、松菸新主藝《__》與協力創作《中3路3段》等,藉由各種儀器做為發聲工具的應用,都可發現導演對聲音、聲響如何「發聲」與「奏響」擁有一定的敏銳度。甚至到了2020年參與臺中國家歌劇院駐館藝術家王連晟的《無光風景》,更彰顯其跨領域共作的潛能,其中的聲音與聲響部署亦為關鍵媒介。

作為她或「她的」長期合作夥伴的藝術家區秀詒,2017年首次共製作品《當我們都不在了,記憶如何存在而不過渡於寂靜之中》,於臺北市立美術館展覽「社交場」中首次展出。藉由物件、文件、動力與影/音裝置等,架構出一間龐大信息量的影音(秘)「密」室。展出期間的幾場現場演出,幾乎成為倆人後繼合作、協作以來的基本模型――柳春春劇社《南洋情報交換所》(2018,國家戲劇院實驗劇場)、《聲之電影系列:從前一隻獨角獸》(2019,立方計劃空間)、《靜海武士的極盡旅程(三幕劇)》系列階段性考掘(2020,立方計劃空間)等,都有歌謠、廣播、錄音、樂器的聲音/身影。

2018年,陳侑汝以秋吉台國際藝術村駐村所得,衍伸成視覺藝術個展「灰燼的呢喃」;一直反覆疊加的經驗再造,如今於本次計畫中再次發酵。縱使單一物件本身已具備自給自足的能量;但要發出聲音、聲響,基本原理即是物與物之間面的接觸與介質的作用。兩個主體的相遇後再碰撞――一加一縱使答案未定,但肯定的是永恆「非一」。

2020年9月19日的CREATORS開放工作室日,團隊呈現了一場小型展演「山穴的野狼眠夢,山豬的島嶼流亡」,做為該計畫的階段性集結。一位名叫「楊菊」的祖輩,回憶起戰時的馬來亞,口述日軍如何羈押她的丈夫並強行帶走。多年後的另一頭,同樣也是騎著腳踏車的一位臺灣人,在駐村時想要出發去一個叫「美爾」的小鎮,一路上的騎車時間與距離空間詭異地起了皺褶,裂縫處跑出了一隻路過的熊。老派電視廣告的主題曲響起――原來賣的是臺灣經日本本田(Honda)授權,以CB125為原型推出的經典打檔車野狼125。

2014年的「首爾媒體城市雙年展」(Seoul Mediacity Biennale)主題為「鬼魂、間諜、祖母」(Ghosts, Spies, and Grandmothers)4;這個關注亞洲冷戰的策展計畫提出這三個關鍵字,昭示了祖輩敘事的重要性──因為他們是在時間跨度上歷經過戰前到戰後,有著具體戰爭記憶的一群。但與此同時,祖輩也會隨著年紀漸長、記憶力消退,許多對記憶的召喚並非完整,亦有可能揉雜私密情感,或是因其容易牽引出國族情緒和立場,往往說出來的都會變成碎片化的錯落敘事。

這些林林總總的敘事之「點」,將透過藝術家之手,重新以「線」的串聯、縫合;最終重組成多維的言說之「面」。而這般「點――線――面」的文本連連看,正是剪裁及縫紉技術之實踐標的。

無論是個人或於團隊中,不可忽視的是區秀詒近年的影像作品,開始大幅度採用人物(或動物、物件)予於「剪影」的方式,顯像在大片黑暗或色塊中,依稀隱約地閃動著――如同在數位化投影中製造出的幻燈片動畫效果。這種剪影方式在技術上使用了數位繪圖軟體(如Photoshop或其他)的套索、去背功能。Photoshop作為新形態的影像生成工具,有趣在於沒有鏡頭與無需顯影,甚至與單純蒙太奇拼接的拾撿影像(found footage)相形之下,層次來得更加細緻、豐富――更具備手工性,且拼貼的過程更需時間,與反覆確認其剪裁縫線。

一般上我們使用一把剪刀在紙上去剪出人形,會因為手的擺動幅度不廣,所以需要藉由不停轉動紙張的方向才得以順利剪下。而在應用數位剪裁的動作,倒是透過從一個起點開始,逐步將對象的輪廓用拉線條的方式給一點一點套索起來;最後在確認線條成為環狀以後,再從中截取剪裁對象。同理而言,傳統針線法跟剪紙的手段如出一轍;只是在縫紉技術上的串聯舉動更有彈性與創造性。無論是平針抑或迴針法,都會對織品素材產生皺褶,也是時間作用下對空間進行壓縮、扭曲與波折化的行動。無論是拼接、串聯或縫合,縫紉的功能在於解決斷裂的縫隙與用外加補丁來為缺漏補洞。

此外,「剪影」的另一層意義,在於「剪接影像」的蒙太奇幻術。資料庫影像、撿拾影像的拼接與縫合,皆是區秀詒貫徹始終的常見創作手法之一。「剪影」從影像的靜態剪裁到動態剪接,恰好在必要時會易容成為將歷史給文獻化的「遮罩」。遮罩的功能必須先得在影像或一個「面」中選取特定區位,爾後改變其現身特效。該特效只會在選取的指定區域中發生作用――在維持原狀以外的這些有限區域,即是這些特效的空間容器與載體。當任何事物都是可見時,肉眼是無法即時發現個別的歧異;而遮罩的降臨,正是藝術家將手伸進這複雜的局,指出幽微的所在之處。

相對於中文「縫製物」、「織品」的字詞指稱裡,結合動詞及其所產成果名詞,在英語當中暫無一個單字能夠與之對應。反倒在馬來語中的「jahitan」,甚至比中文更能道出「她的」手法情境。首先,動詞「jahit」(縫)能涵蓋所有一切泛縫紉、縫合、連接、串聯之意。加入後撮「-an」代表「集結、聯合」的字尾,是為名詞。但更玩味的是,「jahitan」除了詞彙本身是縫製物、織品之意以外,又同時是針法、縫製法的名詞。故此這單一字詞,既能涵蓋行動、手法(動詞),也能指向創作、作品(名詞)。

Photoshop中對套索與剪影的應用示範圖。圖/謝鎮逸提供

Photoshop中對套索與剪影的應用示範圖。圖/謝鎮逸提供

在區秀詒近期的個人計畫或「她的」團隊計畫,開始更多關注老虎形象及其名字在各種跨國歷史、文化與視覺史上的流變,各種以哈力貓(ㄏㄚ ㄌㄧˋㄇㄠ、ハリマオ、ha-ri-mau)之名的產物仿若多如東亞系譜中的貓科家族。然而,本次計畫中所提及古老虎化石洞穴的所在之地――近打河流域(Kinta Valley)當地對老虎的稱謂,至少在一百年前還有另一種名字:「Berolak」。

當地民間傳說中Berolak是一種巨型老虎。據說在穆罕默德時代以前,有個人抓到一隻幼虎並帶回豢養。馴良的Berolak跟主人同住,直到主人離世後才回到了叢林裡,並長大成為體型巨大的老虎。當人們聽到它如雷的吼叫聲,聲音可穿透並迴盪於城都以北的珠寶區(Chemor)和以南的華都牙也(Batu Gajah)。若在旱季時聽到吼聲,必定是下雨十五天的徵兆。5

可見對同一事件的指稱仍然還在不斷出土中;而藝術家的使命必然也是持續去發掘陰性敘事與知識。作為觀察員同時亦做為閱聽受眾,我也為團隊不停考掘出的新知而備感振奮,並且樂見她們得以編織出更多行、名化一的「jahitan」。

她的實驗室空間集於「實驗通信 CREATORS 2020–21」中,呈現《家族旅行No.1》。圖/臺灣當代文化實驗場

她的實驗室空間集於「實驗通信 CREATORS 2020–21」中,呈現《家族旅行No.1》。圖/臺灣當代文化實驗場

再看江之翠劇場――雖然劇團普遍是「現代劇場觀眾」較為熟悉的「(類)傳統表演團隊」,但前者依然會因為聆賞知識的不足,而始終對傳統演藝的認識有著斷層。另一個值得留意的是,縱使有著特定框架下「表演現代性」或「身體現代性」的範式突破,但從與團員們的談話中也得知有著新型美學體現的「混血」傳統,也常招來宣稱「正統」的南管團體的批評。離開對正宗的固著,接受流變與質變,可能始終還是形成表演技術開始更朝向藝術與美學提昇的策略之一。畢竟,隨著產業結構變革、市場品味、慾望轉向等條件――傳統演藝的變通雖不是必然,但還是比不變來得更具彈性選擇的空間。只要堅實底子尚存,與別個源頭的對接進行轉化仍然值得一試。無論是泉州腔或北越腔,要跟他方來師習得技藝拓展,始終還需仰賴多年來秉持的內練外學,才能有效達致「腔/腔共鳴」6。

洞穴與嗓子同為發聲帶、共鳴腔――兩組團隊雖然藉由不同的器具與傳播技術,卻同樣能夠展現出截然不同的創造性途徑。計畫雖於此階段性結束,但未來仍在路上,亦期待兩組團隊未來有更進一步的發展與提昇。

是為記。