知名美籍保加利亞裔藝術家夫婦Christo & Jeanne-Claude的地景藝術作品與大型創作計畫,向來以動員人力物資龐大、規模甚鉅著稱。譬如經典的「包裹德國國會大廈」計畫案(Wrapped Reichstag, 1971-95)、紐約中央公園的「門」計畫案(The Gates, 1979-05)、「飛越之籬」計畫案(Running Fence, 1972-76),這些作品的成形,往往必須歷經漫長的計畫審議和行政作業流程;兩位藝術家必須出席各種繁瑣的聽證會、法院、社區里民說明會,甚至是環境影響評估會議,透過準備充足的企劃書、草稿/設計稿、等比例模型、施工圖等,說服相關決策人士其創作計畫的可行性。這些耗時數年,甚至十多年之久的大型創作,標誌著當代藝術實踐模式與工作型態已出現重大的轉變。

在此,藝術家所具備的「技藝」與「技能」,不再是依循傳統匠人精神(craftsmanship)的邏輯,強調對單一媒材的熟練精進,以個人獨到的形式語彙開發、博大精深的創作體系為尚。如今一位藝術家如果想要實現大型的藝術計畫,她/他就必須懂得與不同專業領域背景的人一起工作;她/他必須具備專案執行與管理的能力、預算規劃與效應評估的能力、創作團隊的領導能力,以及最關鍵的,具備能夠將複雜的藝術概念轉化成日常語言,讓前來幫忙的協力者們能夠瞭解其創作理念的溝通能力。簡言之,無論作品最終只是為了藝術家個人的自我實現,還是為了特定的社群發聲,這類型的藝術創作越來越要求藝術家必須像是一個生產關係的啟動器、一個協作平台,或者扮演一種資源協調者(coordinator)的角色。過去只要關在個人畫室或工作室裡,憑靠一己之力就能完成創作的獨立工作者身影雖然仍是社會大眾對藝術家工作型態的常見想像,但這樣的刻板印象越來越不符合當代的創作實況。

Christo & Jeanne-Claude夫婦的故事並非個案特例。我們除了可將之視為當代藝術實踐模式的典範移轉,其實更應將之視為一種從1970年代起日漸普遍的創作文化徵候:意即,藝術工作者與科層體制之間的關係遠比過去任何時候都要來得緊密。這意味著,要實現規模較大的藝術計畫,先決條件是你必須先成為一位熟稔行政體系運作方式的人(或至少,在創作團隊中有專門負責行政庶務協調的角色)。換言之,無論有志於藝術創作、策展、評論,還是藝術行政,如果無法適應這種工作型態的轉變,就意味著你將難以獲得更大規模的資源挹注,以及來自官方文化機構或者民間藝文組織的行政奧援。

公共人類學者大衛.格雷伯(David Graeber)。圖/Creative Commons、 Guido van Nispen攝影

公共人類學者大衛.格雷伯(David Graeber)。圖/Creative Commons、 Guido van Nispen攝影

自1970年代起,我們已看到西方學院教育體制、藝術市場、美術館體系,以及補助政策/機制的陸續完備。生態環境與藝術生產關係各個環節的成熟,最直接的結果,其實正是藝文科層管理組織的大幅擴張。這個趨勢,與公共人類學者大衛.格雷伯(David Graeber)所說的「全面科層化」(total bureaucratization)現象於1970年代晚期的浮現,有著密切的關聯性。(Graeber, 2015: 14-16)此時的資本主義已轉向更多非物質勞動的生產與交換,且由於資本流動結構越來越導向各種非物質生產的社會關係――舉凡各種服務、文化商品、知識交流,甚至是權力交換――為了有效管理日益抽象化的勞動成果,伴隨而來的便是更多綿密的科層管理組織誕生,及其衍生出來的諸多法令、規章、認證、申請程序、作業流程等等治理秩序。如格雷伯所言,科層制的全面擴散最初始於「……金融與企業科層合而為一,從而產生嶄新的企業文化,而且它還可以滲透教育、科學和政府領域,以至於公私部門的科層終於融為一體,製造出大量的文書作業,使得直接榨取財富的過程變得更加順利。」(Graeber, 2015: 23)但這個趨勢最終遠遠不只是導致整個1990年代大獲全勝的新自由主義全球化,創造出諸如「證券化衍生商品」、「擔保債券憑證」這類金融體制的抽象化運作而已;藝術世界的內部運作也深受此趨勢影響,以至於我們也看到「全面性科層化」不只是帶來社會結構、生產模式,以及人際關係的一系列改變,更重要的是它其實是一場徹徹底底的文化轉型。

雖然,本文的論述重心並非歐美的藝術世界,而是臺灣當代藝術,且臺灣社會經歷新自由主義全球化的時序和軌跡,也與前者不同。不過在即將步入21世紀第二個十年的今天,即使是最初步的經驗判斷也足以協助我們印證,來自金融體制與企業文化的科層技術早已滲透臺灣當代藝術社群,一系列屬於科層語言的關鍵詞,諸如「願景」、「創新」、「追求卓越」、「策略目標」,也已擴散、蔓延到藝術機制的核心。只需稍微瀏覽上述這些原本只會出現在企業人才培訓課程裡的慣用字眼,如今是怎麼與各個藝術大學、藝文補助單位、官方文化機構,或者其他資源分配機制針對藝術未來的描述詞語巧妙地融合在一起,我們立刻就能清楚意識到,這種「全面科層化」的影響究竟有多深,並且令人習而不察。又或者,我們只需要檢視任何一位有志於當代藝術的藝術大學研究生,便不難發現她/他的生活必定是被琳瑯滿目的獎助申請表格、企劃書撰寫、補助時程、結案報告、預算表所佔滿。在創作實踐之餘,這種繁瑣文書工作總量的快速膨脹現象不僅普遍被藝術圈視為常態,同時,具備足以回應科層治理邏輯的處世能力,也被視為一位藝術工作者基本的生存技能。

從藝術社會學和藝術生態理論的角度而言,理想上,「全面科層化」趨勢固然可以視為藝術機制的成熟象徵,是創作、補助、教學、評論、研究、策展、推廣等各個生產關係的細緻分工,以及每一個機制環節之良性運作的建置化成果。但於此同時,這個趨勢也暗示著,如果一位年輕工作者不選擇直接面對市場的殘酷淘汰機制,那麼她/他就只能選擇接受藝文科層管理組織的治理邏輯。而所謂的藝術生涯發展,彷彿就只有「市場」與「科層」兩條路可走,別無其他。

一個有趣的現象是,當代藝術向來有其高舉實驗性精神、重視開發殊異的感性經驗,並且積極探索「少數藝術」(minor art)1形式的自我期許。因此寄望藝術機制能夠更加完備,特別是寄望年輕藝術工作者高度仰賴的「獎選–補助」系統能夠秉持某種美學平權的立場,成為保護所有新興藝術創作的羽翼,也就成為全面科層化年代的一種預設態度。畢竟從馬克思.韋伯(Max Weber)以降,總是有不少社會學家不斷說服著我們,科層制之所以有其存在必要,就是因為它是以(看似)形式化的、透明中立的標準來決定重大資源的配置方式,以及其內部成員之間的權力關係。儘管不同的藝術世界有各自的內在常規、默契或潛規則,但為了維持其民主精神,一切形式化的規章與繁重的文書作業程序總是必要的。

但真的是如此嗎?以下,本文將透過數個近年發生的重要展覽、藝術事件詳細論述,藝術工作者熱衷擁抱藝術科層制的態度,其實也就決定了他們與藝術機制之間剪不斷、理還亂的糾纏關係;同時,這麼做也進一步削弱他們對藝術實踐與生產模式之替代路徑的想像(甚至不願去想像),繼而將他們鎖進一個相對僵固的行動者位置。換言之,正因為對科層制的高度依賴,並且欠缺一套適當的分析方式對它展開嚴肅批判,臺灣當代藝術社群才會明知早已深陷展演生產過量之困境,所有的人依舊捲入某種「劇烈加速度」的瘋狂狀態而無法自拔。也正因如此,思索藝術世界為何始終工作過量、勞權意識低落的問題,不能總是粗糙地歸因於整體資源的稀缺。本文將深入探討,我們還必須將藝術圈如何面對科層制的曖昧態度一併考量進來,才有可能真正回答什麼是藝術工作者與藝術機制之間的適當關係和距離。

「我們是否工作過量?」展覽主視覺。圖/羅文岑提供

「我們是否工作過量?」展覽主視覺。圖/羅文岑提供

2013年,由龔卓軍策劃的展覽「我們是否工作過量?」(簡稱「工作過量」展)正式將上一節所描述的藝術生產關係和科層化問題提上檯面,成為臺灣當代藝術社群的重要議題。但嚴格來說,當代藝術機制長久以來的諸多積習,特別是展演生產背後,因為權力關係不平等而衍生的無償勞動問題;因為預算規劃失當而導致的隱藏成本問題;或者因為資源稀缺而出現的層層剝削問題。這些窠臼遠遠不是透過一檔展覽的策辦(以及藝術家的直接創作)就能夠解決的。於此同時,「工作過量」展的策展問題意識也不是走1970年代以降,從西方早期觀念藝術逐步轉化而來的「機制批判」(institutional critique)路線,並不是以揭發藝術機制內部的權力結構醜露面或文化現象背後之政治性成因為主軸。(如德國藝術家漢斯.哈克〔Hans Haacke〕一系列呈現美術館收藏與納粹歷史之關聯的批判性作品,即是機制批判的典型實例。2)

從臺灣當代策展史的角度來看,「工作過量」展的貢獻主要仍是落在它所帶出的歷史分析視野。特別是將2000年之後藝術工作者的集體焦慮和困境,與1990年代後解嚴時刻的藝術生產狀態比對在一起,讓我們有機會從這樣的參照中,瞭解晚近二十多年來臺灣藝文生態究竟發生何種劇變?其次,分析「工作過量」展的策展問題意識,也有助於我們描繪出一條擺脫「體制內/體制外」之二分架構的批評路線,並且為科層制的當代批判提供重要的思考線索。

在展覽專文〈超工作.活勞動:一個現代主義美學外邊的計畫〉中,龔卓軍透過分析義大利藝術家法蘭切斯科.馬塔瑞瑟(Francesco Matarrese)與哲學家馬里奧.特隆迪(Mario Tronti)的思考合作,區分出兩種藝術勞動狀態:「死勞動」(dead labor)與「活勞動」(living labor)。3 前者,自然是指一個人猶如現代福特生產線上的工人般,其熱誠與心力之付出、生活經驗與生命敘事之建構,與其勞動成果徹底分離。而後者則特別有意思,龔卓軍從e-flux期刊2011年出版的論文集《你們是否工作過量?》(Are You Working Too Much?)獲取策展靈感,藉由其中一篇狄特利希.狄德利希仁(Diedrich Diederichsen)撰寫的〈強度人民,力量人民:尼采經濟學〉(People of Intensity, People of Power: The Nietzsche Economy)4 瞭解到在1970年代早期的柏林與維也納,青年嬉皮與反文化運動氛圍中曾經存在一種截然不同的生產狀態,與資本主義著重縝密規劃、有著明確目的或意圖、要求方法與策略的「計畫式經濟」大異其趣。當時的青年經常聚在一起從事各種看似無用且極度浪費時間的活動,彼此分享著不一定會實現的計畫;即使有具體的勞動付出,也不會計較最終是否能夠生產出任何可被估量、甚至可被轉換成金錢的實踐成果。但這種猶如福魯薩克斯運動(Fluxus)的青年藝術家聚集型態,卻可以塑造出一種充滿各式隨性漫談與思想激盪,高強度、高經驗密度的生命網絡連結。

「我們是否工作過量?」展覽前置討論的工作桌,秦雅君和王聖閎在伊通公園。圖/林怡秀攝影

「我們是否工作過量?」展覽前置討論的工作桌,秦雅君和王聖閎在伊通公園。圖/林怡秀攝影

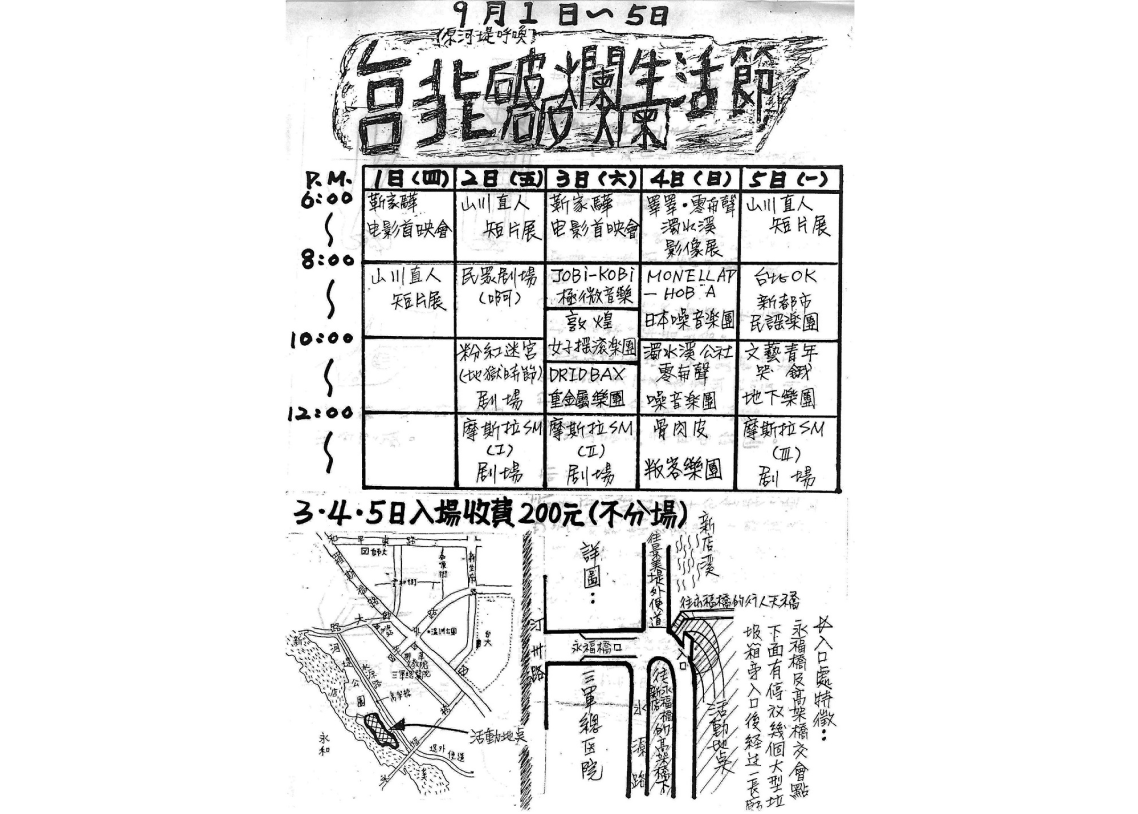

在臺灣的藝術文化發展中,這種「……無心但有感、有強度但沒焦點、有接觸但沒承諾、讓自我不斷處於生成變化狀態的生命模式」(龔卓軍,2013:11-12)是否也能找到對應脈絡?答案確實是有的。從1980年代末的解嚴前夕,一直到1990年代中期的「後工業藝術祭」(「破爛生活藝術節」5),臺灣同樣有一群年輕藝術家跨越了小劇場、裝置藝術、行為表演、噪音、搖滾、民謠、實驗短片等類型疆界,貫穿街頭、橋下、替代空間、廢墟,或者咖啡館等場景,進行各種實驗性展演與前衛藝術論辯。不少活躍於當時的創作者、評論者、導演或作家,以龔卓軍所說的「超工作」狀態聚集在一起,不計較彼此的付出與回報是否相符,重視藝術實踐的生產過程更勝於最終成果,諸如陳界仁、王墨林、王俊傑、高重黎、侯俊明、吳天章、林鉅、張照堂、吳中煒、林其蔚等人,如今都已是臺灣當代藝術各個領域的中流砥柱。

嚴格來說,龔卓軍所欲勾勒的這種「活勞動」式的實踐網絡其實並不是當代才有的特定文化現象,譬如就喬治.巴塔耶(Georges Bataille)的分析觀點來看,早在人類原初的部落生活和宗教儀禮中,就存在一種非生產性的「耗費」(expenditure)邏輯,可以在諸如奢華消費、戰爭、遊戲、奇觀製造、藝術等人類活動之中觀察到(Bataille, 1985: 169-171)。這種耗費行為所構成的勞動交換模式有別於常規的計畫式勞動,並不以「有用」(useful)作為核心價值;其目的多半僅限於自身,且時常展現為一種對於資本、時間與精力,乃至於身體勞動的大量揮霍與耗損(loss)。要言之,其所依循的準則並非反覆計較目標與成果的精算邏輯,而是一種無止盡的、無節制的「過剩」(excess)邏輯。

解嚴後的臺灣社會,提供一個亟欲瓦解過去戒嚴政體之規訓力量的集體氛圍。對於舊有文化體制的不滿、對於探詢嶄新的文化戰鬥位置的殷切想像,促使當時流連往返於反文化活動的年輕藝術家與知識分子,以狂熱激越的生命耗費形式共振出一個又一個無獨有偶的「身體叛亂」場景。這種依據純粹的「耗費式經濟」所張開的活勞動之網,有任何不同於資本主義計畫式經濟的生產意義可言嗎?從今日的角度觀之,當然有,且它毫無疑問塑造出一整個世代的藝術文化底蘊。只不過,依循過剩與耗費邏輯所形成的「尼采式生命經濟學」(龔卓軍語)顯然不是一個可以輕易複製的藝術生產模式,而1990年代的藝術環境也對應著與今日截然不同的時代氛圍與社會條件。

也因此,儘管上述活勞動場景所蘊含的解放性令人神往,但並不宜過度浪漫化、懷舊地看待。因為在進入全面科層化年代之後,這種極度講究藝術工作者彼此之間的私人情誼和網絡連結的生產模式雖然仍有各種衍生變形的版本,卻再也無法促成同樣高強度、高經驗密度的藝術經驗。甚至,這種「超工作」的理想性精神,有可能反過來變成一種壓迫和剝削的形式;原本強調互助扶持、相濡以沫,建立在純粹付出與無償實踐之上的「熱交換」經濟,也越來越讓藝術工作者忽略「冷交換」經濟的重要性――也就是依據各種法令規章,為藝術勞動訂定出合理工資及勞動條件的基本勞權意識。以至於很弔詭地,一群人的活勞動耗費卻可能導致另外一群人的異化剝削。下一節裡,我們將論述這種活、死勞動之間相互依存、翻轉的特性,正是為什麼過去曾經能夠遠離計畫式經濟的尼采式生命經濟學如今會產生諸多問題的關鍵,並且進一步論述,為何如法炮製非生產性的耗費形式,並不會真正帶領我們從當代的死勞動情境中脫出。

後工業藝術祭(破爛生活藝術節)手繪時間表傳單。圖/在地實驗影音檔案庫 ET@T Archive提供(原件著作財產權人:吳中煒、林其蔚。數位檔案著作財產權人:台北破爛生活節)

後工業藝術祭(破爛生活藝術節)手繪時間表傳單。圖/在地實驗影音檔案庫 ET@T Archive提供(原件著作財產權人:吳中煒、林其蔚。數位檔案著作財產權人:台北破爛生活節)

緊接在「破爛生活節」之後,也就是1996年正式開始的「臺北雙年展」,為當代藝術實踐與生產模式標誌出一個重要的分水嶺。隨著1998年「欲望場域」啟用國際策展人南條史生(Fumio Nanjo),將雙年展推向亞洲當代藝術的格局;2000年以「雙策展人制」讓傑宏.尚斯(Jerome Sans)與徐文瑞共同策展,啟動在地策展人與國際展演平台接軌的想像。臺灣當代藝術至此步入一個瘋狂追逐國際雙年展浪潮,以及揣摩某種藝術生產的「國際規格」的年代。雙年展體制的成形,最直接的衝擊便是無論藝術家或策展人的公開遴選、國際藝術機構之間的往來聯繫、大型委託製作之創作的規劃協調,乃至於基本的佈、卸展人力支援是否到位,都必須依靠更為制度化的機制運作。同時,由於越來越多展演和作品的製作,需要仰賴多方專業團隊的協力合作,各種相應而生的策展/設計/製作公司也以美術館為核心,逐漸形成一個完整的藝術生態系。二十多年來臺灣大小雙年展的快速增生與頻繁策辦,是藝文科層管理組織大幅擴張現象的另一切面。6

我們可以觀察到,國際雙年展體制本身其實創造出另外一種「超工作」的生產聚落。只是不同於前述1990年代反文化場景裡的活勞動網絡,雙年展雖然也會將檯面上的策展人與藝術家塑造成為求品質盡善盡美,總是堅持到最後一刻的熱誠勞動者形象。但實際上,讓光鮮亮麗的展演總是能夠如其完工並開展,仰賴的是另外一群隱藏在幕後的工作戰隊。他們多半是因為展覽而被臨時召集籌組的工讀生、翻譯、美編、地陪、導覽志工、木工兼水電工,以及無數可以身兼數職的自由工作者(freelancer)。這些人總是在死線邊緣默默承接雙年展的壓縮工作時程與不合理的截止日期,耗費難以估算的超長工時解決各種朝令夕改的繁瑣行政工作。但諷刺的是,當初招募他們時所使用的辭令,往往就是一種訴諸「熱情投入」、「共同參與」、「學習經驗」等等看似活勞動的修辭,藉此掩飾這些工作崗位多半是非典勞動的事實。7

在此,尼采式生命經濟學映照出它自身的陰暗面,讓純粹耗費的創作實踐助長著另外一種隱而不顯的剝削形式,而且只要人們越是順應這種生產模式,視之為藝術社群邁向制度化的必要之惡,就越難以想像出藝術實踐的其他替代路徑。更重要的是,當整個環境習慣將幕後協力者的犧牲奉獻,隱遁在前台主創者們的勞動成果之下,無法細緻分梳一檔成功的展演究竟需要哪些複雜的生產條件促成,那麼,它就會繼續鞏固一種生命敘事和工作經驗之建構,徹底與勞動成果相分離的異化結構。

「工作過量」展的策展問題意識只停駐在活/死勞動相依的特性,而沒能再往下拓展。原因出在它較少觸及活/勞動與藝術生產科層化之間的複雜關聯性。表面上看,跨國雙年展體制所帶動的全球化與科層化趨勢,是對1990年代強調機遇性、無目的性、不計較成果,以及情感共融的活勞動生產的一種壓制。因為一切成本耗費,時間與精力的投入,都必須考量更多人力物力能否配合,無法隨性所致。正如同我們在第一節透過Christo & Jeanne-Claude夫婦的案例討論,一旦創作計畫的製作方式牽涉到複雜的機構運作,藝術實踐與生產就無可避免地走向計畫式勞動,一切都必須制度化、形式化,而且有明確的產出。理論上,科層化意味著一切都有既定的規章、準則,以及標準作業流程;所有「潛規則」或「慣例」都應該在生產關係中被排除。但我們必須謹記,藝術機制的全面科層化現象並不是發生在韋伯透過「鐵籠」(iron cage)概念所描述的古典資本主義階段,更不是發生在階級流動相對固化,所有人的勞動與生涯發展都被綑綁在既定軌道上的現代社會;確切地說,是發生在一個徹底信奉「彈性」(flexibility)、「變動」、「靈活」等價值,並且將勞動條件的不穩定狀態(precarious condition),推擠到不可見的檯面下的全新生產之境。

藝術機制的全面科層化蘊含著一種不易描述的隱藏暴力。這種暴力幽微地顯現在機制越來越仰賴科層制的良好運作,但於此同時,這部巨大的生產機器要求所有人都必須適應藝術展演依舊無可避免的高度不確定性與流動性――特別是永遠無法確認的加班時數、組織人員編制,或者可運用的實際資金。從個體生命層次觀之,這意味著除了少數擁有官方或民間藝文機構中穩定職位的人,絕大多數的藝術工作者都必須自主進入一種「彈性人生」或「斜槓人生」的狀態。換言之,如果你是一位正準備發展自己藝術生涯的創作者或策展人,你人生的一切規劃都必須專案化或臨時化;你應該具備隨時因應各種展覽邀約、駐村申請的難得機會,立刻打包飛到世界上任何一個國家展開工作的能力,或者在突如其來的空窗期裡轉換身分,承接各種與藝術相關或不相關的兼差,並且在藝術科層組織(意外)分出展覽協力工作時,做好準備。也就是說,不只全球化的跨國企業與金融單位必須因應快速變動的市場變化,讓其組織架構下的人力物力配置,隨時處在一種以短期時程邏輯為基準的生產狀態(如隨時可解散的勞動力、因應季度盈虧而搬遷的廠房);藝術世界裡的科層運作也要求藝術工作者恆常處在一種美其名是「自由流動」的狀態,實則只是不斷地從一個臨時專案向另外一個臨時專案漂流,在各式非典勞動之中想盡辦法拼湊自己的職涯與生命經驗。

「我們是否工作過量?」展覽出版專書第二冊《田野敘說》封面。圖/羅文岑提供

「我們是否工作過量?」展覽出版專書第二冊《田野敘說》封面。圖/羅文岑提供

一個人要能夠建構她/他的社會關係、完整的工作資歷,乃至於最基本的日常生活脈絡,其實非常仰賴經驗的連續性。而過度碎裂化、臨時化、短期時程化的生涯發展,則會人越來越難以彙整自己過去所獲得的經驗,並藉此形塑一個整全的生命敘事(life narrative)。譬如專攻當代資本社會分析(特別是如Google這類大型跨國企業與高科技產業)的學者理查.桑內特(Richard Sennett)便曾以「敘事能動性」(narrative agency)的喪失,來描述一位長期處在非典勞動狀態下的工作者所真正經歷的異化狀態(Sennett, 2006: 183-189)。關於這點,伴隨「工作過量」展一併出版的兩冊專書,其中第二冊的《田野敘說》蒐羅了畫廊經理、美術館館長、策展人、文化行政等不同工作崗位的藝術工作者的第一手訪談,相當程度地呼應桑內特的觀點,同時也凸顯出長久以來,藝術圈內部往往難以深刻體會彼此的勞動條件與工作實況的問題。

不過除了生命敘事破碎化的問題,在我們所描述的異化勞動版本裡,還有另外一個關鍵因素必須一併考慮:當代藝術工作者所面臨的困境,是她/他其實很難像一般的罷工抗爭,直接選擇「不做」或「不合作」作為中斷生產機器運轉的必要手段。因為選擇徹底的「不做」幾乎就等於扼殺自己藝術生涯,而「藝術性的罷工」實際操作起來也有難處。這點,龔卓軍在「工作過量」展的專文裡有相當的鋪陳:

這裡值得我們繼續拓展的問題是:如果不採取謝德慶式的「不做」,意即,大拒絕式地站到藝術機制的「外邊」,但又不是只能委身其中,繼續順服地「做」,藝術工作者是否有第三條路可走?或至少,我們應該嘗試回答:是什麼讓藝術工作者明知大環境資源稀缺、展演的人力配置和預算思維有嚴重瑕疵,依然必須緊抱這套體制不放,繼而深陷「不得不做」的生產迴圈?下一節,我們將從藝術工作者的主體性生產,以及生命政治的角度來拓展這些問題。