經手檔案的事務,從來就不限定於特定機構和專業。社會中的個人或團體,無論是以實體,還是數位的形式,總有人在不同時空情境和問題意識下,進行不同類別、狀態、來源的物件徵集和蒐藏,以及行「檔案」之名的詮釋、調度與轉化。印度人類學者阿君.阿帕度萊(Arjun APPADURAI)亦曾表達樂觀態度,他認為,檔案不只是官方機構業務,「相較於作為痕跡(traces)的墳墓,檔案更常是(離散群體)對集體記憶殷切期盼下的產物。」2

然而,面對檔案在人文藝術領域受到廣泛使用的情境,我不禁有一個素樸的提問:檔案在不同意向和情境驅動下,被運用為佐證、記憶技術或特定的感知形式,而進入特定作品和展演脈絡之前,如何理解將不同類型的物件「檔案化」的行為⸺例如物件的彙集、篩選、編排和予以描述,也包含持續的典藏維護和推廣近用⸺以及,其間賦予檔案個別和群集的描述與分類邏輯,之於個人和集體記憶、身分和情感認同錯綜複雜的關係?

簡.金.凱森,《離別社群》,2019,「無垠之森」展覽現場,2023,臺北市立美術館。圖/臺北市立美術館提供

簡.金.凱森,《離別社群》,2019,「無垠之森」展覽現場,2023,臺北市立美術館。圖/臺北市立美術館提供

受後結構和後現代思潮影響,檔案研究早於八〇年代出現反省實證性思維,轉而視檔案的編排和描述,為多重出處的後設敘事、中介(mediation)和社會建構,並將檔案員的主觀思維和保管執行,看作形塑檔案面貌的中心的論點。3雖然相關研究仍多針對機構內專業情境,未觸及私人社群、非專業和非文件類的檔案實踐。何況,在傳統機構實行的項目,也不應視為檔案工作的標準。不過,可以說聚焦檔案員突破檔案被動保存的角色,並質疑將檔案視為歷史證據的觀點,已是學界普遍的共識。

即使如此,比起規律、無機的檔案庫想像,過度飽和的藏品、難以收束的繁瑣細節,以及總是拮据的硬體環境,和專業人員斷層,其實才是臺灣各地庫房的共通困境。這不代表人們不關注檔案,反而是在愈加頻繁的社會變遷,以及激烈的記憶和話語權競逐中,出於對個人、機構,甚至是以國家為單位的記憶,遺失、缺漏或失真的恐懼,使得檔案在當代依然作為抵禦遺忘、抹消和扭曲的主要形式。

問題是,儘管主張多元活用、提高檔案近用的聲音,與日俱增。但若今日檔案的多重過剩與混亂,是隨時間演進,也是那些得以決定檔案去向的人,有意或無心為之的結果。那麼,在這樣檔案「過剩」的普遍常態下,總是相對「匱乏」亦永難滿足的檔案工作本身,在當代還有何種行動意義?又該如何理解隨檔案的重複發掘,而在不斷重述、相互覆蓋中循環的弱勢歷史書寫?

印度性別歷史研究者安賈利‧阿隆德卡(Anjali ARONDEKAR)近期出版的論著《豐富性:性的歷史》(Abundance: Sexuality’s History,2023),以及藝術家簡.金.凱森(Jane Jin KAISEN)的影像裝置作品,成為我探索這個問題的起點。

簡.金.凱森、卡士頓.嵩丁昆,《女人.孤兒.老虎》影片截圖,2010,單頻道錄像,72分鐘。圖/藝術家提供

簡.金.凱森、卡士頓.嵩丁昆,《女人.孤兒.老虎》影片截圖,2010,單頻道錄像,72分鐘。圖/藝術家提供

簡.金.凱森,《離別社群》影片截圖,2019,影像裝置,尺寸依場地而定。圖/藝術家提供

簡.金.凱森,《離別社群》影片截圖,2019,影像裝置,尺寸依場地而定。圖/藝術家提供

為了調查印度的性別檔案,阿隆德卡數次拜訪「Gomantak Maratha Samaj」(以下簡稱「Samaj」)的檔案庫。Samaj是由源於葡萄牙和英國殖民時期,地理上來自果亞(Goa)的種姓階層「德瓦達斯」(Devadasi)移民所組成的社群組織。果亞的德瓦達斯,依據二十世紀初的文獻記錄,多數是從事祈禱、祭儀、舞蹈與音樂表演的女性。時常被錯用為娼妓或情婦的同義詞,或是被誤解為只包含低種姓的女性。4

一切始於阿隆德卡在Samaj檔案庫,前後經歷的兩起事件:

在果亞分部,職員看著阿隆德卡為受損文件加裝保護套,顯得不以為意,因為,在一個始終過度飽和,且持續有新藏品入庫的檔案庫,不可能會在意檔案是否遺失,也很少將力氣放在編排管理上,或進一步保存與數位化。事實上,光是阿隆德卡觸目所及,館藏即包含會議記錄、傳單、日記到私人信件等,眾多不同語言、類型的檔案。即使保管毫無章法,檔案庫仍長年對外開放,上門民眾都能在此自由翻找、收放或加註分類。可以說,在此試圖「提起關於性的歷史,不是透過喚起(物件或資料的)喪失(call to loss),而是藉由尋常的過剩(ordinary surplus)。」5

至於第二起事件,也解釋了某些新資料的來源:在孟買分部,一位女士來為上大學的兒子申請「受挫種姓」(Other Backward Caste)憑證。職員提醒女士,由於市面上出現愈來愈多造假的證明,法律判準也更加嚴峻,故由此組織發出的信函,不再具有太大的法律效力。在女士的堅持下,職員幽幽提起另一種做法:只要女士同意將她的名字,放入組織年度出版的成員名單,那就毋須佐證資料,也能為她背書:「我們做,而你相信」(We make, you believe)。6換言之,這裡的身分建置,憑藉的是對虛假幻想(make-believe)的共識。這位女士聽聞後,卻頭也不回離開了。

檔案之於假造、虛構,看似相互矛盾。不過阿隆德卡提醒,若將這位職員說的話,放回德瓦達斯和其他受污名的種姓,在今日仍持續受到壓迫的語境下,就可知形式上的補償不只無法落實權利保障,反倒突顯證據文類內在的交易價值。職員的提議即是善用這一點,他願意為這位女士假造一份記錄,只要女士同意成為檔案的一份子,加入這個想像、開放的虛構集體,即阿隆德卡所謂「透過解體、廢除其(官僚)形式」而形成的團結之中。 7

除此之外,阿隆德卡也提到檔案庫收有的書籍,其實少有口述記錄、傳記或回憶錄,反而多是短篇故事、小說集等,傾向虛構性的文類。8但這並不意味著Samaj檔案庫徵集不力,也絕非德瓦達斯缺乏書寫導致。相反地,我認為這說明了,雖然在當代印度的文化治理下,檔案仍作為一種核心的形式,然而,Samaj檔案庫不加保管、無懼喪失,甚至富含虛構、假造的運作邏輯,實則將人們對檔案的關注,從作為過往的靜態參照物,轉向檔案化的動態過程,在實務上介入當下體制,並創造新的再現形式的可能性。

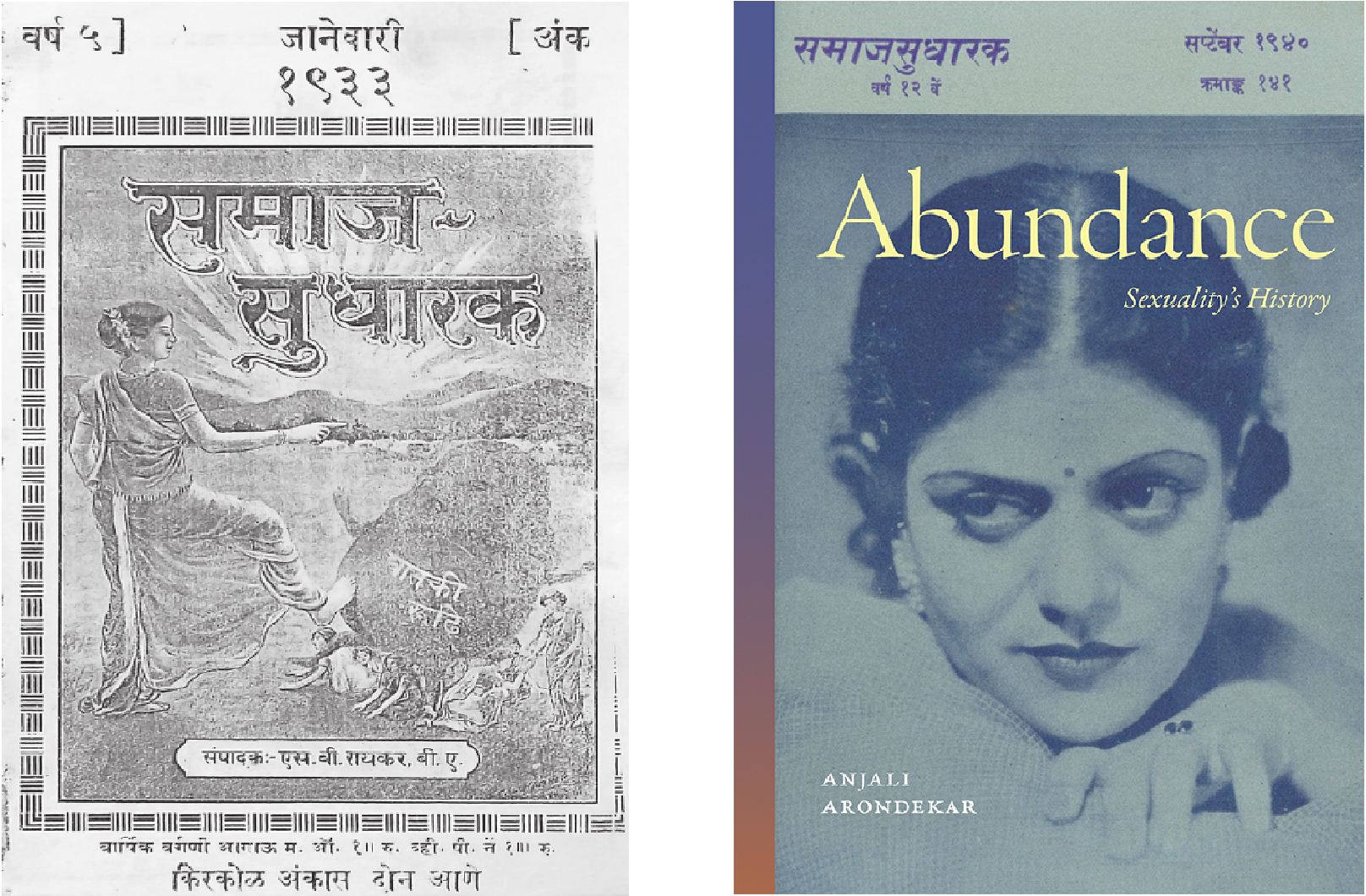

左:阿隆德卡指出,這些虛構性書寫具自我塑造的功能,可見於Samaj的月刊《Samaj Sudharak》,自1929年發行至今。圖為該月刊1933年1月號封面。圖/© Gomantak Maratha Samaj Archives ;右:安賈利‧阿隆德卡,《豐富性:性的歷史》書籍封面,2023。書封圖片出自《Samaj Sudharak》1940年9月號封面。圖/© Duke University Pres

左:阿隆德卡指出,這些虛構性書寫具自我塑造的功能,可見於Samaj的月刊《Samaj Sudharak》,自1929年發行至今。圖為該月刊1933年1月號封面。圖/© Gomantak Maratha Samaj Archives ;右:安賈利‧阿隆德卡,《豐富性:性的歷史》書籍封面,2023。書封圖片出自《Samaj Sudharak》1940年9月號封面。圖/© Duke University Pres

Samaj開放的行動視野,所欲挑戰的,即是阿隆德卡所謂的「憂鬱歷史主義」(melancholic historicism)。9她認為在性別歷史學傳統中,有一種具主導性的觀點,每每哀嘆邊緣群體的存在證據,在官方歷史上受到抹除,而將遺失、喪失,視為性別歷史不可化約的基本屬性。然而,這樣的歷史意識,實則建基在挖掘證據和補償的偏執之上,以及將邊緣歷史主體和喪失的修辭綁定。這不僅低估了「(檔案)喪失」與「(重返檔案)贖回」之外的知識生產形式,甚至可能成為今日壓迫的階序結構的一環。

於是,阿隆德卡參考Samaj的檔案實踐,轉而提出將性別檔案,結合「豐富性」(abundance)概念,來陳述一種擁抱自身存在,無論是否連續或真實,皆能免於對喪失和回首彌補的焦慮;縱然起源不可恢復(nonrecuperative),卻是更具創造性的性別歷史。10這樣的研究取徑,不是將檔案作為證據或知識來源,而是以「檔案作為主體」,甚至是「檔案庫為主體」的觀察方法,以闡明現時實際的檔案狀態,並推想邊緣主體在求生、協商與抵抗中,所生成的檔案與歷史書寫之間的多重關聯。

換句話說,對阿隆德卡所言,檔案不是輔佐意義建構的工具,也不是單純從檔案汲取另一個向度的理論,來取代至今對邊緣群體的研究。我認為「豐富性」的檔案實踐,更強調經手、轉化檔案的人的角色,如何在自身的立足點,和彌補歷史的欲望之間,在考量檔案工作本身的極限,以及不如人意的現實條件之餘,首先鬆開檔案存續與歷史再現的預設連結。最終,在不可迴避的「過剩」常態,與「缺失」的歷史焦慮之間,想像一種不受治理、跳脫「挽救歷史記憶」邏輯的敘史型態。

何以檔案之名?又如何免於對歷史證據的執著?上述阿隆德卡的分析,提示了檔案工作介入當代政治,並以書寫延展群體生存的行動潛能。雖然她自承無意架構出抽象的概念框架,供人套用到其他案例和語境,但我發現,在濟州島出身的丹麥藝術家簡.金.凱森的影像裝置作品中,亦體現相似的「豐富性」檔案思維,以及藉由多元的歷史再現形式,連結更廣泛的社會行動的企圖心。

多年來,凱森持續透過研究與創作,從性別、殖民、種族和地緣政治等不同面向,解析朝鮮半島近代歷史的暴力與離散⸺從早前勾勒出北歐殖民主義和人口販運關係的《Tracing Trades》(2006),到2011年以來,一系列關於「濟州四.三屠殺」,並連結至近年反美國海軍基地抗爭、全球化跨國移動主題的裝置作品和展覽。其中,流傳民間的故事、文學作品,以及散落各地庫房和私人收藏的文件、口述資料和影像紀錄,一直是她首要的研究標的。

簡.金.凱森、卡士頓.嵩丁昆,《女人.孤兒.老虎》,2010,New Wight Gallery,加州大學洛杉磯分校。圖/藝術家提供

簡.金.凱森、卡士頓.嵩丁昆,《女人.孤兒.老虎》,2010,New Wight Gallery,加州大學洛杉磯分校。圖/藝術家提供

不過,考慮到從檔案庫、歷史書寫,到兼具表述與儲存媒介的動態影像,雖然相互關聯,實屬不同的實踐層次。這裡不僅是在陳述藝術家,多年來身兼研究者、行動者和檔案工作者的事實。關鍵在於,不同於常見以時空的填充,賦予物件檔案形式和其形式預設的文物價值,或是直接將藝術創作類比為檔案工作,並展示檔案轉化的終端成果等做法;凱森更強調檔案藝術的中介角色,以創作演繹在檔案、歷史再現和主體經驗之間,所浮現的重層矛盾與差距。亦即藉由揉合多種檔案影像與敘事文本,來揭示作為群集的檔案豐富脈絡,以及與觀眾所在的當下現實的多重關聯。

以凱森2010年和藝術家卡士頓.嵩丁昆(Guston Sondin-Kung)共同製作的《女人.孤兒.老虎》(The Woman, The Orphan, and The Tiger),以及她個人2019年的作品《離別社群》(Community of Parting)為例,兩者都運用藝術家歷年實地拍攝、採訪的影片,並穿插如民族誌、政宣片和新聞片等檔案片段。聲軌部份,則可聽到包含凱森在內的多位敘事者,接連從說書人、評論家、經歷暴力和離散的當事人,乃至時代洪流下的旁觀見證等,不同的發聲與現身位置,說起主語不明,卻姿態各異的證言和故事。不過,作品皆未直接展示他們在計劃中執行的檔案工作,以及隨之建立起的人、物件和時空的關係組織。而是,在將相異時空下生產的音畫素材,一一拆散後,堆疊並重組為互為補述、詮釋與換喻的有機敘事。

《女人.孤兒.老虎》影片截圖,日軍慰安婦的檔案影像。圖/藝術家提供

《女人.孤兒.老虎》影片截圖,日軍慰安婦的檔案影像。圖/藝術家提供

《女人.孤兒.老虎》影片截圖,爭取賠償的慰安婦抗議團體。圖/藝術家提供

《女人.孤兒.老虎》影片截圖,爭取賠償的慰安婦抗議團體。圖/藝術家提供

換句話說,在任何狀況下,可被視為檔案的材料,都不具作為證據或真實的先決地位,亦不單純是創作意志的附屬物。而是基於引用檔案本身的開放性和彈性,在殖民、冷戰、軍事主義和現代國族等多個節點之間,透過交互參照、轉譯,將韓戰至今送往歐美的韓裔領養潮、日軍慰安婦、濟州屠殺倖存者、在美軍軍營和基地村的「洋公主」,以及近年局勢轉變,投入跨國移動的性工作者身影,層層交疊為複數倖存者多重發聲的集體意識。

同時,這樣的影片構成,也反映出建構群集面貌的知識生產形式。例如,當《女人.孤兒.老虎》的片頭以極慢速度,播放記者會的影像紀錄時,我們看見一位慰安婦倖存者掙扎起身,卻無法將自身喚起的巨大痛苦,轉化為可被聽見、理解的語言,又旋即昏厥的身影。然後,一句用英文直白地提問:「我想搞清楚,該如何說出那些不可見、眾人都不相信的?」話音未落,聲軌又疊上另一個腔調、語氣截然不同的人聲,然後是一句句相互覆蓋的出聲陳述,直到多軌並行的聲音化為噪音迴響,變成嘈雜到幾乎不可識別,卻也無從閃避的強烈存在。

《女人.孤兒.老虎》影片截圖,慰安婦倖存者在記者會上發言。圖/藝術家提供

《女人.孤兒.老虎》影片截圖,慰安婦倖存者在記者會上發言。圖/藝術家提供

《女人.孤兒.老虎》影片截圖,正與美國軍人接吻的韓國女子。圖/藝術家提供

《女人.孤兒.老虎》影片截圖,正與美國軍人接吻的韓國女子。圖/藝術家提供

在這裡,可見邊緣群體的檔案,多採取現身口述紀錄的形式,以見證敘事呈現出豐富具身細節。然而,片中出現由機構保管的文件和檔案影像,作為群體存在證據的效果,則相對有限或缺乏。凱森在片中亦現身提示,這是由於涉及系統性壓迫的各國政權,始終忽視跨國收養兒、暴力倖存者對真相的呼籲,並拒絕整編、開放雪藏的文件紀錄。再加上,依於機構的慰安婦、洋公主的歷史檔案,亦多零碎片斷,或受到濫用和扭曲,而未能釐清兩個群體在性別和社會結構上的承繼關係。

是故,得以支持「現身」或「發聲」的心理、社會與政治條件尚未到位,看與被看的視覺範式,和某種可溝通性的想像,仍建構在極度不對等的權力關係上。隨同許多研究者和行動者投入檔案工作的努力,凱森以影像裝置呈現的是,在當代未竟的抗爭中,緩慢並持續擴大的蒐集、徵引和詮釋,如何在不可避免的相互覆蓋、錯失的風險中,逐漸聯繫起從前至今的一次次訴說和片段印象,並導向單一陳述無法獨立存在,亦不能以固有人物、主題、形式和國族來劃分的群集系譜。

然而,除了以失真噪音、不寧死者的魂火,與吞食一切的老虎,作為擾動既有秩序的象徵。失去起源、繼承創傷的人,又如何在侷限的證據思維之外,想像並創造關於他們的生存,和未來可能團結的歷史?凱森在接下來的影像裝置《離別社群》中,即更進一步以朝鮮薩滿神話中鉢里公主的故事,作為複數「被遺棄」個體,所組成的社群喻依和框架。從而將詩人金惠順、瑪拉.李(Mara LEE)的詩作,與濟州薩滿巫女高蘇南施行儀式時,所唱頌出的流血和離散歷史,揉合戰爭、遷徙和的檔案片段,以及今日仍與薩滿緊密相連的海岸風景,一同拉入環繞著鉢里公主的共同體想像之中。

《離別社群》影片截圖,濟州四.三事件受難者家屬、薩滿教巫女高蘇南。圖/藝術家提供

《離別社群》影片截圖,濟州四.三事件受難者家屬、薩滿教巫女高蘇南。圖/藝術家提供

《離別社群》影片截圖,濟州四.三和平公園。圖/藝術家提供

《離別社群》影片截圖,濟州四.三和平公園。圖/藝術家提供

例如,對照鉢里公主跨越生死的原型故事,當李的文字透過凱森說出:「現在的力量亦在於分散(dispersion)與採集(collection)⋯⋯就像拼綴起其他的時間和地方⋯⋯歷史不僅只有暴力和缺席,歷史也堅持得到一個答案,得到一個跨越時空的倫理準則。」我們首先看見韓國婦女參與美軍業務的黑白檔案影像,然後是2015年在平壤舉辦的婦女和平運動者,跨越停戰區間的面會紀錄。接著一系列迅速橫跨不同時間、格式的影像,配合安魂儀式的聲聲鐘響,呈現在冷戰認識論下構成的時間、地域和物質界線,以及人們以飛越界線所表現的生存形式。

在今日過剩、更趨碎片化的資料海中,持續蒐羅、編排、轉化檔案的用意,或許便是如此。檔案工作的意義,終究不是朝向彌補歷史、挽救記憶,而是在意識著起源不可完全修復的同時,跨越冷戰框架在歷史上劃出的缺失,並讓迫近檔案的努力,成為體現今日的生存與團結的行動。

簡.金.凱森,《離別社群》,2019,「無垠之森」展覽現場,2023,臺北市立美術館。圖/臺北市立美術館提供

簡.金.凱森,《離別社群》,2019,「無垠之森」展覽現場,2023,臺北市立美術館。圖/臺北市立美術館提供

責任編輯:童詠瑋