踏進立陶宛首都維爾紐斯的當代藝術館(MO Museum),櫃台小姐給了我們一張黃色與一張藍色的貼紙,黃色這張是進館參觀的門票,必須貼在胸前作為購票識別,而藍色這張則讓我們隨意運用;時值俄烏戰爭爆發沒有多久,我們懂得這一黃一藍所要傳達的訊息。立陶宛作為一個曾經歷過蘇聯統治的國家,支持烏克蘭是一個必然的結果。維爾紐斯當代藝術館去年9月開始並原定於2022年2月結束的紀實攝影展――「為改變而慶祝」(Celebrate for Change) ,其展覽所傳遞的部分訊息意外地與俄烏局勢相當契合,因此展期得以展延至3月下旬。也許最初想著很快就能夠因俄烏局勢「改變」而「慶祝」,但現時我們只能從展覽中理出一些想法,透過不同的角度去看待當前的社會情勢。

人們在什麼情況下會慶祝?攝影師在慶祝活動上扮演什麼樣的角色?在公、私領域各種人類的活動中,攝影又是如何參與這些社會進程的?透過「為改變而慶祝」這檔展覽,我們也許能夠從攝影與文化間各種層面的遠近親疏,找到對攝影新的理解方式並形塑不同觀點的可能性,同時我們也許能從凝結的時空背景中,尋找人們在不同文化與歷史背景所帶來的「社會性出演」究竟傳遞了什麼樣的訊息。在這些照片邀請我們在成為「目擊者」的當下,我們相當程度地與攝影者並肩,間接地參與了照片裡的故事,我們是否也在某個角落看到了自己某個重要時刻的身影?

維爾紐斯當代藝術館(MO Museum)建築外觀。圖/小柴攝影

維爾紐斯當代藝術館(MO Museum)建築外觀。圖/小柴攝影

造訪維爾紐斯當代藝術館(MO Museum)時值俄烏戰爭爆發沒有多久,我們懂得這一黃一藍所要傳達的訊息。圖/小柴攝影

造訪維爾紐斯當代藝術館(MO Museum)時值俄烏戰爭爆發沒有多久,我們懂得這一黃一藍所要傳達的訊息。圖/小柴攝影

「為改變而慶祝」(Celebrate for Change)展覽主視覺。圖© MO Museum

「為改變而慶祝」(Celebrate for Change)展覽主視覺。圖© MO Museum

展覽分成三個部份去探討「慶祝」在人類文化活動裡的各種面向及其衍伸的含意,從個人的生活儀式出發,接著談論體制與大環境,最後再回到個人如何改變整個大環境,形塑出新的文化儀式。在不同的時空與人生階段裡,個人與社會的慶祝活動是否象徵著某個歷程需要得到改變、又或者已經改變了什麼?照片的見證是否成了這些改變的「分水嶺」?我們又如何試圖從畫面中的符號與符號擺置關係,來理解畫面背後的故事與弦外之音。

慶祝作為生活的一種儀式,我們總是透過特定的慶祝活動來標誌人生某個特定階段的開始與結束,例如婚禮與葬禮;攝影師作為這些活動的參與者,他們不只為特定時代的故事留下見證,同時也以不同形式的取景來表達觀點。值得一提的是,第一段的展區呈現了許多珍貴的文獻與照片,例如立陶宛藝術家羅穆豪達斯.波澤斯基斯(Romualdas POŽERSKIS)一系列多年來持續騎著單車在鄉間小路所拍攝的照片,由於許多攝影主題與宗教活動有極大的關聯,在蘇聯時期並不被允許公開展示,直到1988年後才漸漸為人所知。展覽中展示了許多此類的作品,也是對蘇聯時代下各種被掩藏的民間文化活動的再認識。

20世紀上半葉,有關這種非物質性的文化遺產就開始被攝影師作為攝影主題拍攝,尤其隨著時間的推移,立陶宛民間文化的紀錄成為立陶宛攝影學院內部獨特的運動。其中,攝影師維陶塔斯.達拉什科維丘斯(Vytautas DARAŠKEVIČIUS)用他一系列記錄立陶宛民間活動與節日的照片,來向觀者展現關於生命週期的轉變以及與古老異教信仰有所連結的慶祝活動,那些我們看來難以理解的畫面,標示著人世與神界(Sacred World)的界線,達拉什科維丘斯的作品呈現出這些人對聖潔之路的追求,也象徵著在這些活動的過程中,人們冀求生命有所轉變或者已經改變。

Klaudijus DRISKIUS攝於1985年的作品《Wedding at the Dideliai Farmstead. Pakriaunys》,翻攝自展覽現場。圖/小柴攝影

Klaudijus DRISKIUS攝於1985年的作品《Wedding at the Dideliai Farmstead. Pakriaunys》,翻攝自展覽現場。圖/小柴攝影

另一位攝影師Klaudijus DRISKIUS拍攝的照片中,則可以看到對於立陶宛民間慶祝活動的不同視角――他的作品更具有典型當代攝影的特性:觀察社會的細節,創作出缺乏理想性(Idealization)且帶有淡淡諷刺意味的圖像。例如在《Wedding at the Dideliai Farmstead》這件作品中,婚禮上三位女性坐在前景的草地上,伴以背景成雙成對跳舞的人群,她們並不起身跳舞,也許單身、又或許是沒有人邀舞,在攝影師刻意地捕捉下,這三位女性反而成為慶祝活動的焦點。她們經歷了什麼?又或者,婚禮活動上真正的新人主角在哪裡?在觀眾一連串的疑問下,這張照片雖然記錄了民間婚禮活動的歷程,但也呈現了攝影師某種刻意的戲謔風格。

除了鄉村的民間活動以外,展覽也呈現城市的慶祝活動,例如瓦克勞瓦斯.史卓卡斯(Vaclovas STRAUKAS)的作品,他擔任教師二十幾年,期間記錄了許多學生的身影。在《最後的鐘聲》(The Final Bell)這件作品可以看到女學生慶祝即將畢業,在教室裡舞動身體、展露笑顏的身影。蘇聯時代的制服已掩藏不住身體的性徵與動盪的情緒,年輕騷動的心即將擺脫制服的約束,迎接新的人生階段。史卓卡斯捕捉了這些女學生對於未來既期待、內心又充滿不確定性的瞬間,從他作品的畫面中可以感受到他擅於捕捉這些個人「小確幸」的成果。

Laisvydė ŠALČIŪTĖ攝於2010年的作品《Imperfect Innocence》,翻攝自展覽現場。 圖/小柴攝影

Laisvydė ŠALČIŪTĖ攝於2010年的作品《Imperfect Innocence》,翻攝自展覽現場。 圖/小柴攝影

作為人一生最被重視的儀式之一:婚禮,藝術家有不同的詮釋方式。Milda ZABARAUSKAITĖ和Robertas NARKUS透過許多個人相簿裡的婚禮照片,拼接出多對不同時空的婚禮新人同時出現的畫面並輸出在婚禮用的絨布上,從畫面構成到乘載訊息的材質運用,再現婚禮的符號性,讓我們重新思考婚禮作為攝影主題的意義。另一位藝術家Laisvydė ŠALČIŪTĖ則對女性在傳統文化的角色扮演上充滿興趣,他身穿婚紗與伴侶的結婚照片,不只挑起性別議題的討論,也讓我們想起「激浪派」(Fluxus)創始人之一――立陶宛裔美籍藝術家喬治.馬修納斯(George MACIUNAS)與他的伴侶比莉.哈欽(Billie HUTCHING)在婚禮上互穿對方禮服的《激浪派婚禮》(Flux Wedding)。在這一段落的展出中,我們從攝影師與藝術家不同的紀錄觀點來了解在生活的儀式裡,這些影像傳遞了哪些我們已知與未知的訊息,以及攝影師作為目擊者以外不同角色的可能性。

第一段主要聚焦在個人的慶祝活動上,第二段的展覽所要談論的則是體制下的慶祝,在此,個體只是整個慶祝活動一個不起眼的小螺絲釘,他們可能是為某種意識型態服務,抑或成為穩固政權虛假表象的一部分;當然,這部分展區的影像也涉及權力外的活動,例如立陶宛第一次奧林匹克運動會的開幕,維陶塔斯.奧古斯丁納斯(Vytautas AUGUSTINAS)忠實地記錄了整個過程。對立陶宛人來說,這些有著立陶宛與蘇聯時代歷史相關的照片為當地人所熟悉,他們曾在這個體制下生存,只是,透過攝影師的視角,照片裡還有更多人們尚未注意到的訊息等待被挖掘。這些照片展出時正值烏俄戰爭爆發,彷彿在在提醒著我們殘酷的歷史與戰爭離我們並沒有太遠,無聲的黑白影像此刻更顯得異常尖銳。

第二段展區「秩序的編排」展覽一隅。圖/小柴攝影

第二段展區「秩序的編排」展覽一隅。圖/小柴攝影

若說體制下的慶祝活動是一種刻意的編排,攝影師必須盡可能不帶個人色彩的呈現出某種形式上的秩序,在蘇聯集權主義的統治下是非常可能發生的事,一切都是為取得宣傳的可信而做的事前安排。然而也因為這樣的政治背景,自動自發反抗體制的人民也成為了攝影師可捕捉的對象,有相同意識形態的人民集結成群,影像記錄了不可見的勢力彼此衝撞的瞬間。

維爾紐斯主座教堂旁的事件起點,人們稱這個點為「奇蹟」地磚,因為地磚上刻著拉丁字母「STEBUKLAS」,英文則是「Miracle」(奇蹟的意思)。 圖/小柴攝影

維爾紐斯主座教堂旁的事件起點,人們稱這個點為「奇蹟」地磚,因為地磚上刻著拉丁字母「STEBUKLAS」,英文則是「Miracle」(奇蹟的意思)。 圖/小柴攝影

波澤斯基斯所拍攝《波羅的海之路》(Baltic Way)這張珍貴的照片展示的是1989年立陶宛與拉脫維亞、愛沙尼亞三國公民為了抗議蘇聯佔領波羅的海三國的故事,人民渴求重建體制外的新秩序。照片中是一位父親伸出雙手牽著他的兩個小孩,兩個小孩也伸出雙手牽住其他人。當時從立陶宛首都開始,人們手牽著手形成人鏈,一路綿延600公里直到愛沙尼亞首都塔林,最終,波羅的海三小國得以藉由不流血行動成功獨立,這裡展現的不只是人民的決心,也是一種冀求現狀改變的殷切期盼。在走進這檔展覽前,筆者參觀了在維爾紐斯主座教堂旁的事件起點,人們稱這個點為「奇蹟」地磚,因為地磚上刻著拉丁字母「STEBUKLAS」,英文則是「Miracle」(奇蹟的意思),有傳說如果站在地磚中間許個願並旋轉一圈還能停在原地,願望就會實現;是否如此,筆者不予置評。

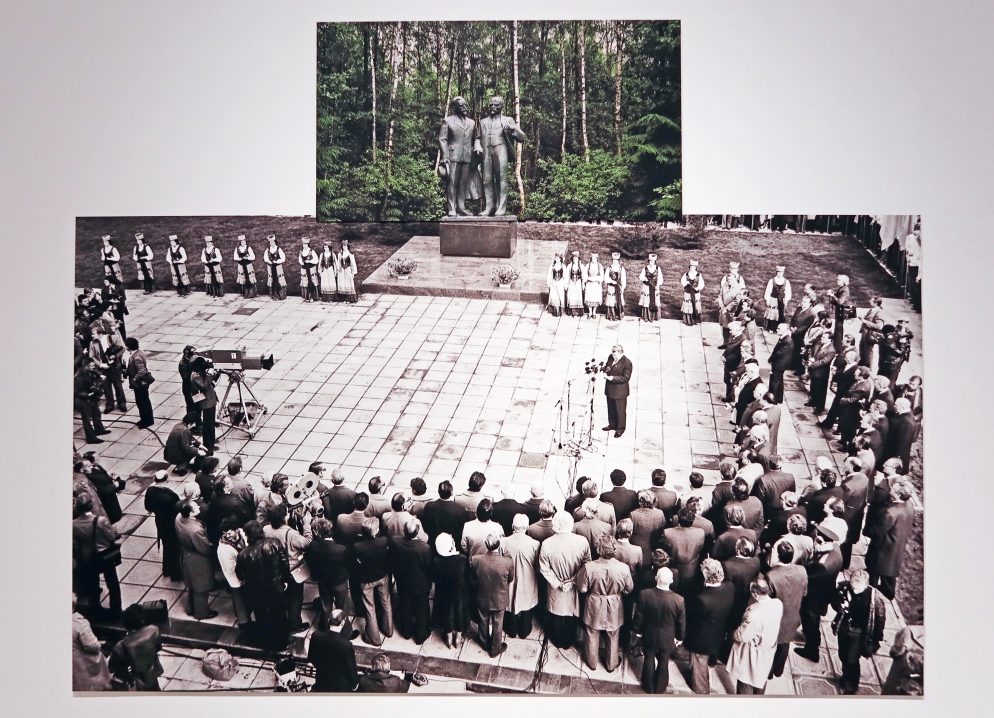

如果我們已經意識到那些來自特定政體的「紀實」慶祝照片,很可能是精心設計過的――無論是攝影師被指導應該如何取景,或者活動應該怎麼呈現,那麼接下來的作品可說是令人拍案叫絕。照片裡的時間是靜止的,但在安德爾.塞畢迪特(Indrė ŠERPYTYTĖ)的作品中,她透過不同照片並置產生一種荒謬的效果,彷彿時間快速流轉,同一個物體因為拼接效果而產生新的涵義。形式上,她主要是把蘇聯的慶祝活動照片以及現今已經被遺忘在自然中的紀念碑照片進行巧妙地拼接;內涵上,她藉此對這些歷史影像表達一種「錯位」的評價,試圖在過去已經無法改變的情況下,尋找不同詮釋的可能。一系列拼接的作品中,曾經那些權力象徵以及獨裁威權的形象,逐漸在自然環境中腐壞,成為歷史的見證,原先的政治慶祝活動因為這樣的展呈而失去情感連結並消除了意識形態的影響,這些作品中不只呈現出時間的流動性,我們也可以很清楚地理解塞畢迪特的創作意圖:重新編排秩序――重新斯卡過去所發生的事件,並讓歷史有新的詮釋可能。

安德爾.塞畢迪特(Indrė ŠERPYTYTĖ)2016年的系列作品「Pedestal series」運用拼貼方式錯置時空,進而提出同於以往的藝術性詮釋,翻攝自展覽現場。圖/小柴攝影

安德爾.塞畢迪特(Indrė ŠERPYTYTĖ)2016年的系列作品「Pedestal series」運用拼貼方式錯置時空,進而提出同於以往的藝術性詮釋,翻攝自展覽現場。圖/小柴攝影

安德爾.塞畢迪特(Indrė ŠERPYTYTĖ)2016年的系列作品「Pedestal series」運用拼貼方式錯置時空,進而提出同於以往的藝術性詮釋,翻攝自展覽現場。圖/小柴攝影

安德爾.塞畢迪特(Indrė ŠERPYTYTĖ)2016年的系列作品「Pedestal series」運用拼貼方式錯置時空,進而提出同於以往的藝術性詮釋,翻攝自展覽現場。圖/小柴攝影

無論標語上、旗幟上寫著什麼,政體下的慶祝活動就像有著標準框架,樣板化的儀式與無意義的舞台佈景抹去了個人及整體社會的自由,最終這樣的秩序系統性地進入生活空間;然而,有些政治性的活動因為其不合常規的行動而可以稱作是「真正的」慶祝活動,參與的群眾展現激動的情緒,他們希望國家有所改變,例如1988年立陶宛國家改革運動的示威遊行,人民認為國家的改變是有希望的,積極行動是有意義的且相當激勵人心;在此,慶祝有了另一層意義――為一個即將來到的改變共同努力,行動本身就是集體意識的具體實踐。

慶祝以現今的角度來看是什麼樣子?如果前兩段著重在特定時刻的集體活動,為的是彰顯某種普世價值以及個體在活動中的貢獻,那麼這一段則是要讓我們重新審視藝術與非藝術(紀實、業餘、日常)影像之間的關係。由於政體的轉變,使得原本團結的社會有了更多另類的生活方式與自由表達的空間,立陶宛的當代攝影師用他們的影像呈現了更多面向的世界觀,以及有別於以往的價值觀。

如今,我們自由決定慶祝的時刻――心境的轉變與場景的轉換使慶祝變得如此容易。個人的慶祝活動應該會是什麼樣子?Visvaldas MORKEVIČIUS在系列作品「公開的秘密」(Public Secrets)中,捕捉了擺脫繁忙工作後投入夜生活的人們在慶祝活動上狂歡與混亂的體驗。是散落地上的嘉年華面具還是滿桌酒瓶指涉了我們熟悉的活動,也許是周末的Dress Code派對、也許是周五下班後的小酌兩杯,MORKEVIČIUS的影像沒有特定的構圖,觀者必須發揮想像力填補故事空白的部分。

安德魯.米克西斯(Andrew MIKŠYS)2001至2008年間的「DISCO」系列中《 Adutiškis》,翻攝自展覽現場。圖/小柴攝影

安德魯.米克西斯(Andrew MIKŠYS)2001至2008年間的「DISCO」系列中《 Adutiškis》,翻攝自展覽現場。圖/小柴攝影

類似的題材,瑞莫達斯.維克史雷蒂斯(Rimaldas VIKŠRAITIS)的作品以毫不修飾的手法記錄那些因慶祝活動醉酒而失態的人們,他們歡快地為攝影家的鏡頭演繹著他們的生活,維克史雷蒂斯唯一能做的就是讓我們也能睜大眼睛看這些荒謬的場景。另一位攝影師安德魯.米克西斯(Andrew MIKŠYS)則呈現人們如何應對快速改變的社會結構與環境,那些還懷念蘇聯時代生活的人們、那些不願意改變的人們,或是以他西方成長背景的角度來看,充滿東方異國情調的異教慶祝活動等,都是他鏡頭下的故事。他在立陶宛米克希斯省的小村莊拍下了這些令許多立陶宛人覺得尷尬、甚至感到被冒犯的照片,但同時也呈現了多元的生活態度。

派對慶祝只是內心的體驗――攝影師Aušra GRIŠKONYTĖ-VOLUNGĖ透過一連串變裝自拍照講述因體制改變而轉向自我探索的案例,她是立陶宛最早進行這類「日記攝影」的人之一,這些攝影作品只是「內在派對」的延伸,愉悅的擺拍創造了進入獨立世界的一種儀式,攝影作品直接而赤裸地呈現個人與社會間既私密又公開的曖昧關係,鬆動了常人認知的社會界限,自由的靈魂得以從規則中解放出來。

Aušra GRIŠKONYTĖ-VOLUNGĖ拍攝於1999至2003年間的系列作品「Whores」,翻攝自展覽現場。圖/小柴攝影

Aušra GRIŠKONYTĖ-VOLUNGĖ拍攝於1999至2003年間的系列作品「Whores」,翻攝自展覽現場。圖/小柴攝影

過去數百年來,透過嘉年華會或特定活動的慶典,讓人們能夠暫時脫離社會規範嘗試裝扮成不同的角色,如今這樣的功能已經被變裝文化所傳承,對於勇於揭露自己的某個面向或傾向不再需要擔心,變裝者就像是自我建立了一個脫離常規的系統,進而推動社會的變革,多元文化並存的價值觀也逐漸成為顯學。這裡我們清楚看到過去為了符合社會期待而慶祝的人們,漸漸轉變為「慶祝只是內心活動」的一部分,各種自我創造的過程都是一種賦予儀式性的嘗試,展覽中的作品主題與攝影對象的轉變也可以依循這樣的脈絡去分析。

未來的派對會是什麼樣子?也許Justinas VILUTIS的作品能給我們一些指引。生活在獨立後的立陶宛,如今的攝影師將慶祝活動視為個人自由意志的延伸, VILUTIS的作品創造出一個他所想像、未來聚會的可能樣態,充滿戲劇效果的舞台上,介於人與非人間的生物也進一步激起我們不安與恐懼的情緒,相比展覽中的其他作品,VILUTIS的作品更具侵略性與主導性,他意圖呈現的不是對象物本身,而是一種精神狀態或是抽象且不可知的未來。那些怪誕的舞台形象讓人想起藝術家Arca在她某些音樂錄影帶中那些分不清是人、機器,還是人造生物的有機體,蠕動中的不明物體近似人體器官的組織,抑或是人與機器合體等充滿各種科幻感的衝擊性影像,超越了我們所熟悉的生命形式。那些作品可能引發了我們的不安,但於此同時,我們也可以回顧過去攝影師所拍攝的照片,試想那些影像是否也曾引發了當時人們的不安?

觀賞展覽至此,作品涉及的議題已太深太廣,單獨拆出某一件展品都能有許多延伸討論,不過讓我們再想一下展題――「為改變而慶祝」,就會發現整檔展覽其實圍繞在攝影者與被攝者在「動機」的關係處理上,從攝影者與對象的主從關係到攝影者即自攝者的意念表達,它可能是攝影師對某段歷史的真實呈現也可能是攝影師的自我陳述,按下快門的動機是什麼,我想展覽的三個段落已清楚地向我們展示。

Justinas VILUTIS 於2019年的作品《Fear Eats the Soul》,翻攝自展覽現場。圖/小柴提供

Justinas VILUTIS 於2019年的作品《Fear Eats the Soul》,翻攝自展覽現場。圖/小柴提供

看完整檔展覽,我想許多人對展覽中的影像都存在一個疑問,它們是真的嗎?那些我們不曾參與過的歷史,有什麼可靠的參照可以讓我們相信它們是真實發生的?我們該相信攝影師嗎?

無論是作品中那些人類傳統的社會、宗教、政治活動或是文化儀式,制約了參與者必須於特定的時空與場合集合「共演」(例如結婚就必須穿著禮服到照相館拍攝),還是攝影師基於某種目的而進行必要的擺拍,我們都無法確定影像純然是攝影師目擊後的結果還是為了宣傳所拍攝,當然,這樣的疑惑也可能是來自於我們對於人類某段歷史認知的匱乏。我們可能對於過於激烈的影像無所適從並選擇性地相信我們看到的部分影像,因為文化背景與對歷史的認知差異,每一幅作品彷彿都在進行――攝影師在場與觀者不在場的爭辯與拉扯。儘管我們沒有辦法證實每一幅作品是否都是攝影師真實的隨機捕捉,但有趣的是,筆者認為展覽中可以觀察到「非自願擺拍」與「自主擺拍」兩個面向在不同時空背景上的處理方式。

的確,以線性直觀的角度把展覽從頭走到尾,我們會發現紀實與藝術界線的模糊,而這也提醒了我們必須「保持適當距離」看每一件作品,在我們有限的認知中,不斷地在懷疑與辯證之間找到平衡,尋找一個公正的自我解讀,然後看看展覽以外的世界,改變了什麼、慶祝了什麼。