莊知恆為劇場燈光設計師,一抹光設計製作有限公司藝術總監。畢業於國立臺北藝術大學劇場設計學系碩士班,求學期間致力於鑽研燈光設計領域,擅長以不同觀點切入各式作品,創造出個人獨特風格的光影語彙。

「Relight――消逝與正消逝的臺北聚落光實驗計畫」奠基於莊知恆個人創作脈絡及計畫命題「污痕城市」,以「光」作為提問,企圖關注隱身於臺北,因都市更新、產權糾紛、建築安全低等因素,面臨即將拆遷或擱置的空間。透過對於臺北地區地下道的調查及研究,探問這些地底空間在失去了過去承載功能後,是否就仍有被關注及記憶的可能?

原為劇場燈光設計師的莊知恆,近年開始從黑盒子中出走,涉足視覺與裝置藝術領域。從「光」這一並無實體的物理媒介出發,關注都市更新議題中,那些即將消逝的都市空間及其記憶是否能有再次活絡的可能。2018年在嘉義舉行的「臺灣燈會」中與音樂人林強共同創作的大型沉浸式聲光體驗作品《神木約定》,藉由阿里山上已倒塌的神木為發想,透過高聳入天的燈光裝置來呼籲重視人與自然資源的共存意識。2019年於「寶藏巖光節」展出的《晷跡》,則運用雷射光及蓄光材料,重新詮釋寶藏巖聚落拆除爭議與人口遷移的軌跡。

今次的計畫「Relight――消逝與正消逝的臺北聚落光實驗計畫」(簡稱「Relight」)著眼於臺北市內逐漸被行人遺忘的地下道。在藝術家親自踏查後,試圖以其最擅長的媒材――光,作為都市中正消逝空間重新得到關注的契機。

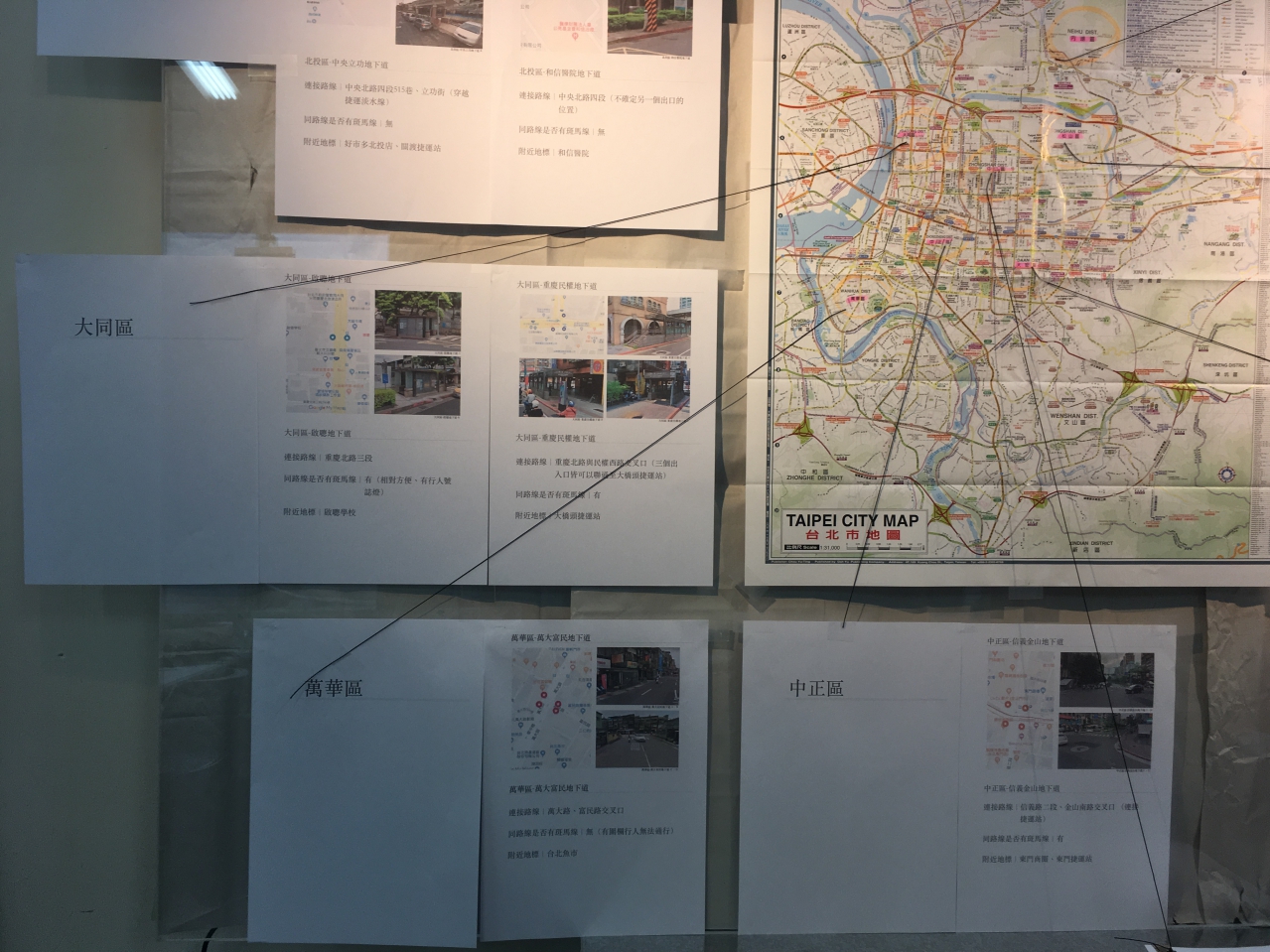

莊知恆走訪臺北市的地下道,進行實地調查和研究。圖/莊知恆提供

莊知恆走訪臺北市的地下道,進行實地調查和研究。圖/莊知恆提供

光,首先是一門技術,然後才能成為藝術。但在此之前,光會先是一個物理媒介。

光雖然無形但無所不在,在人類史上一直有著重要的地位。在文學與宗教體系中,往往也有著神聖與救贖的意涵。上帝為新天地創造的第一件事就是光,並把光與暗分開;稱光為「晝」、暗為「夜」。許多的教堂空間設計往往也藉由光線的佈署來暗示這種靈性的力量。自此,光不僅是地球生命的來源,也是萬物生活的依憑。所有影像因光而生,視覺也憑藉著光來認識外部世界。

光無窮無盡、無遠弗屆;自然的,也逐漸化為權力象徵、政治治理的手段。

當人造光源開始進入地球與人類歷史以來,就注定其成為改變自然與文明社會的關鍵工具。現代化生活的加速發展仰賴穩定的供電照明,為了讓生產效率提升,於是工廠工人的勞動工時延長。城市取得的電力越多,燈光就越多、密度亦越高。夜間商店為因為有了人造光源便開始爆炸性增長;從外太空窺見地球的燈火通明,應該不難望見各都市的運作幅度及其經濟景況。

另一方面,光能助人同時也能害人。光害增多造成了污染,開始危害人的生理與心理健康,擁有了左右生命向度的能力。人類再也無法正常地「日落而息」,手機、電腦,及各種場所的照明――無所不在的人造光源,已經開始為人類與動植物生態帶來浩劫。

無意在此梳理冗長的光學史,而是先說個有關光如何被操作的前提。人造光的在場,是否真能只是無關痛癢的情境推進物?

蘇碩斌在《看不見與看得見的臺北》一書中,研究日治時代的統治權力,來談論其治理技術就是藉由一整套將城市予以視覺「透明化」的科學技術。從官僚階層的權力部署、地圖製作技術、精密的人口統計、都市空間規劃與土地產權、公共衛生等議題來討論被喻為「黑暗」的髒污城市。其中也提及了現代空間的治理構成意味,基本上出於兩種邏輯:空間的「均質化」(homogenization)與空間的「視覺化」(visualization)。換句話說,城市藉由對空間單位的編碼,將異質性弭平、促使整齊劃一,還有使「不可見」的掌控、治理與轉化到「可見」的技術,來建構一切城市空間控制的邏輯秩序。

一座城市的明亮與光照程度,也往往被視作其治安條件的潛在標準。暗不見天日的香港九龍寨城便是著名案例;潮濕邋遢骯髒、龍蛇混雜的犯罪溫床最終也遭到清掃,如今變為眾人可望見的清爽公園。日本社會學家富永茂樹(Tominaga Shigeki)曾指出改造前的巴黎街道擁擠不堪,違建房舍遮蔽陽光照射,使得革命家、罪犯、娼妓、流浪漢得以躲在都市的陰暗處苟且偷生。1 然而歷經視覺改造後,巴黎的街巷和商店搖身一變成為明亮的商區,以達致剷除髒污群體之效。由此可見,光從古代的飽含神性、至高靈性的象徵,來到現代社會成為治理力量的權衡標準,一直都與權力的宰制與配置共謀。

現代化生活的加速發展,也就同時意味著加速的遺棄。

曾因著現代生活出現許多路面行駛的車輛,步行民眾被「趕」入地下道。1965年2月2日(大年初一)上午,位於中山北路圓山動物園入口前方的圓山地下道正式開放通行,成為臺北市的第一條行人專用地下道。從老照片看來,使用者可謂人潮洶湧。翌年,火車站前地下道完工,第一天即有四十萬人通行。2

但到了1970年代,就有抱怨地下道是漠視行人路權的聲音出現;認為進出地下道的民眾比起進出蟻穴的螞蟻更不快樂,還批判了地下道的存在根本並非進步。其中也道出現行三大形式地下道結構(工字型、交叉型、圓核型)的不足並常誤導行人方向。流動攤販的聚集,也被說作是「血管硬化」。3 被遺棄後的地下道,開始蒙上治安問題的污名,如女性安全顧慮則被李清志稱之為「地下沙文空間」。4

隨著行人路權意識的抬頭,地下道的使用率才逐年減少。2014年市政府以「遊民、髒污、治安、閒置」之名,更開始著手把臺北市各處的陸橋、地下道逐一拆除。在107年度市議會的存廢評估中,最終保留37座地下道,並說明其「尚具功能性」,然而實質上已處於近乎閒置的「蚊子地下道」狀態。

如今談及地下道,很快就會讓人聯想到遊民與街友。那些臥躺在紙箱上、旁邊一堆家當的無家流浪者,常常讓人不忍直視。這些終年曬不到日光的場所、只有黯淡的人造光源,卻成了無家者能夠暫時寄居的地方。

燈光設計所營造的氛圍也造就了這個空間亟欲展現的慾望和位階。全球各地的燈光藝術節、白晝之夜(Nuit Blanche)、大量光雕與建築燈光投影裝置等,都是透過「光」的設計來重新營造不同以往的都市氛圍。然而通常被照耀的,都是民眾聚集之地,抑或有著重要價值之建物。過去也有不少發生在地下道的藝術創作,如錄像投影、聲音地景等。

「Relight」中將照亮對象指向了已被遺忘的地下道,顯然是採取了全然相反的做法。莊知恆借用了美國建築師馬修.佛德烈克(Mattew Frederick)在《建築的法則》5中對於建築空間形式中的「正空間」(positive space)與「負空間」(negative space)說法來指認地下道的懸置狀態。在原書中,形容繪製建築圖時,得以圍塑出形狀的空間稱之為「正空間」,而無法形塑的稱之為「負空間」。一般來說,人們穿越「負空間」,在「正空間」停駐。亦即,「正空間」是目標空間,人們於此流連社交與活動,而「負空間」則是讓人移動的非停駐之過渡性空間。

然而,對許多特定群體的人來說,我們認知的負空間,卻有可能成為他者的正空間。這一點其實顯而易見,而身為藝術家的莊知恆本身也確實設想過這問題。但雖然在與他數次的訪談中確認他所強調的,是以藝術創作的角度去思考地下道何以能夠「Relight」的再生企圖,而非往社會性功能的導向去設想。但弔詭的問題卻又伴隨而來:當我們談論到城市空間的「消逝」時,必定就是有關社會性的。是否能完全與遊民議題作出全然切割,仍然還有可議空間。

莊知恆運用「光」為主要創作媒材,透過藝術創作手段呈現城市中地下道的獨特場所樣貌與歷史,邀請參與者藉此「再記憶」這些隱沒在地下的場域。圖/莊知恆提供

莊知恆運用「光」為主要創作媒材,透過藝術創作手段呈現城市中地下道的獨特場所樣貌與歷史,邀請參與者藉此「再記憶」這些隱沒在地下的場域。圖/莊知恆提供

「Relight――消逝與正消逝的臺北聚落光實驗計畫」公眾活動現場。圖/莊知恆提供

「Relight――消逝與正消逝的臺北聚落光實驗計畫」公眾活動現場。圖/莊知恆提供

一方面,我們總是慈悲為懷的認為既然地下道已然閒置,何不乾脆開放它成為安頓遊民的家?但事情總非如此簡單――倘若我們認為此舉可行,是否也意味著我們也是把遊民「趕」入地下道的地上霸權?如同當年把行人趕入地下道的地上交通並無二致。藝術家的邏輯基本上符合位階的調度關係,但恐怕還是無法全然令人信服。畢竟,不再往「地下道收容場」的方向前進固然無可厚非,但其他本是互相牽制的都市更新議題始終還是被大家給迴避了。都市的發展導致臺北快速飆漲的房價和緩慢增長的薪資,遊民顯然是在金字塔中最底層的無力者。如果地下道的使用者是今天已不再使用的「一般民眾」,那遊民將這「負空間」轉變為「正空間」的使用方法究竟需不需要被這般檢視?陸橋和地下道被棄置,成為消失城市身體的一部分;而遊民一樣變成被城市消失的身體,至始至終這個議題依然無解。

在一大面牆上的投影,正中間有一片圓形凸板。延續使用蓄光材料的材質附著在上,在特定地下道的畫面閃現,也因此留下烙印在凸板上的暫存影像。莊知恆藉由稍縱即逝的殘像不免讓人感到將逝空間的苟延殘喘。但即便果真如此,也不必感到留戀。因為在賦予(或抽離)地下道的任何可用性以後,去談地下道的再生或再照亮都未免顯得過度浪漫,或是展開縱深不足的鄉愁。

地下道縱使再破敗不堪,卻仍具備成為日後考現學的對象,抑或另一種都市空間的文化資產。但那些不在城市陽光照耀敘事史底下的身體,從此走上與地下道截然不同的消失點。