上文〈歷史考掘的民主化:由民間而起的新歷史運動(上)〉中曾經提及的「Tunix」大會(Tunix-Kongress),是歷史工作坊運動(Die Geschichtswerkstättenbewegung)成形的契機之一。當時大會上,除了後續各種運動組織化的討論會,也舉辦電影放映、音樂及劇場表演等活動。其中,有一場名為「另類城市導覽:『帝國首都柏林』今何在?」(Wo ist die “Reichshauptstadt Berlin” geblieben?)的幻燈片放映,介紹一塊位於波茨坦廣場旁、柏林圍牆邊緣的荒地,而一段記憶正在那裡等待著被想起-這塊地,當時西柏林的執政當局、保守派的基督民主黨管這塊地叫作「阿爾布雷希特王子地段」(Prinz-Albrecht-Gelände);不過,在另一個圈子裡,這塊荒地卻有另一個駭人聽聞、卻隱而不為多數人所知的名字「蓋世太保地段」(Gestapo-Gelände,蓋世太保Gestapo為納粹時期的祕密警察Geheime Staatspolizei的縮寫)。

當柏林仍是帝都之時,這個地區是國家政務集中之處,堪稱是首都之中的政治心臟。建築師、同時也是建築史研究者的迪特.霍夫曼–亞克瑟翰(Dieter Hoffmann-Axthelm)於1978年年底的文章1提到,最早可以追溯到1926年,那時的納粹黨便已相中此地,將這一帶做為組織落戶之處。奪取政權之後,納粹黨更將統治骨幹的幾個機構,諸如黨部、親衛隊的分部等設在這裡。1934年,祕密警察總部正式遷入阿爾布雷希特王子街8號的建築,納粹暴政的核心於焉成形。2

第二次世界大戰期間,該地段遭到猛烈的轟炸攻擊;1956年,市府當局遂將殘存下來的部分建物夷平。隔年,原本規畫擴建柯霍街(Kochstraße)成為快速道路,預計將會穿過這個地段,該計畫卻在柏林圍牆蓋起時被迫宣告終止。原為市中心的這個區域也因為圍牆的橫亙分隔,成為西柏林的邊緣地帶。「蓋世太保地段」就這樣存在於仍是荒煙蔓草般廢墟的馬丁–葛羅皮烏斯展覽館(Martin-Gropius-Bau)以及柏林圍牆之間,被傾倒了各式廢料,特別是十幾年來西柏林十字山區都市更新改建拆屋的瓦礫,另一角還有停車場和小型賽車場。

關於暴政的歷史深埋其中,無人聞問,直到「Tunix」大會的活動和霍夫曼–亞克瑟翰的文章,才稍稍拂去了荒地上的迷霧。1981年夏天,隔壁的馬丁–葛羅皮烏斯展覽館修復完成,重新對公眾開放展覽吸引人流,更使得「蓋世太保地段」重新回到人們的眼底下並受到關注。該怎樣「處置」這塊地,便自此成為接下來十數年間論辯的主題。

納粹時期的「蓋世太保地段」一景,圖中建築為美術工藝學校的建物,後來被納粹徵用作為祕密警察總部。圖/Bundesarchiv, Bild 183-R97512、CC-BY-SA 3.0

納粹時期的「蓋世太保地段」一景,圖中建築為美術工藝學校的建物,後來被納粹徵用作為祕密警察總部。圖/Bundesarchiv, Bild 183-R97512、CC-BY-SA 3.0

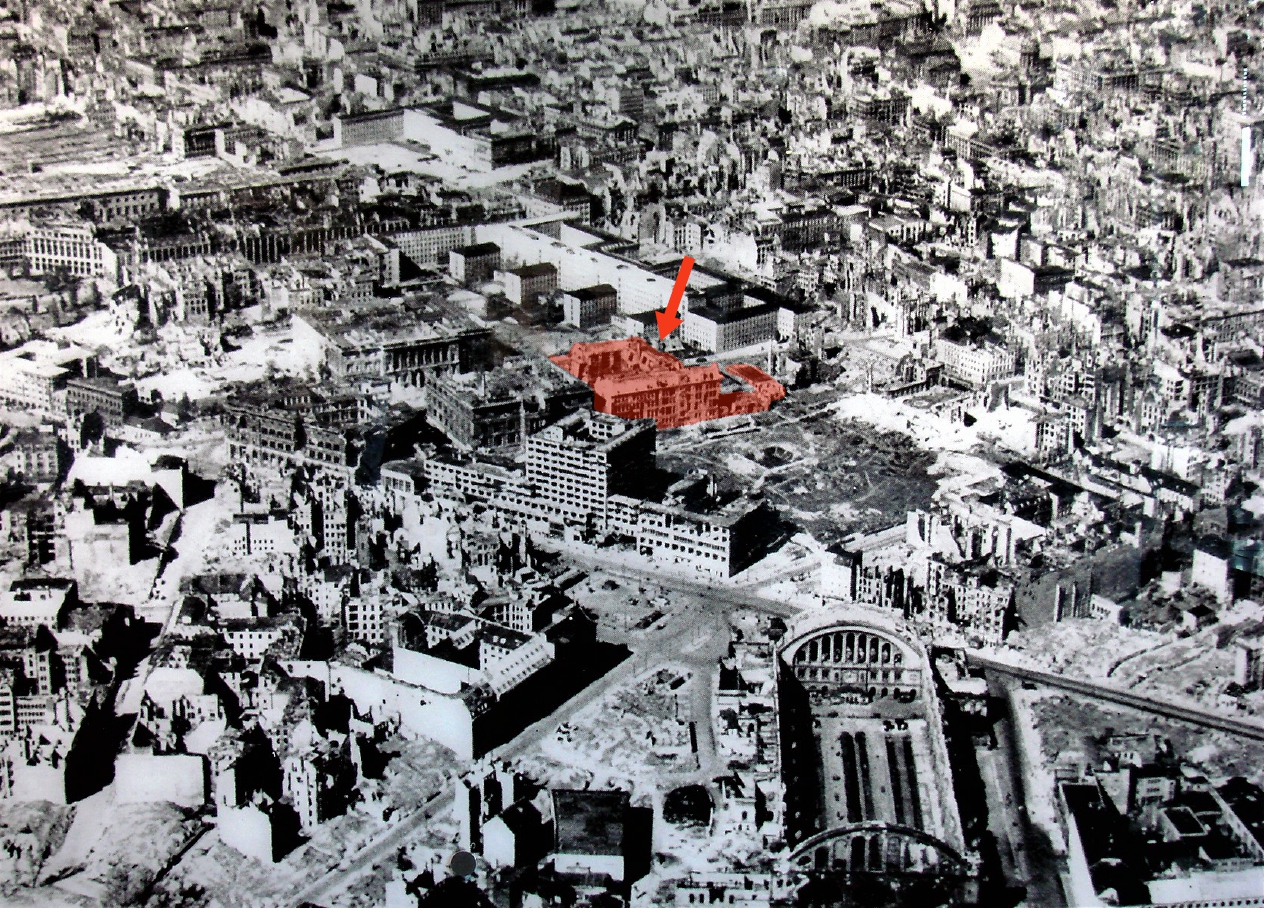

戰後遭受轟炸過的柏林空照圖,紅色箭頭處即為祕密警察總部所在地。圖/Jean-Pierre Dalbéra (CC BY 2.0)、鄭安齊製圖

戰後遭受轟炸過的柏林空照圖,紅色箭頭處即為祕密警察總部所在地。圖/Jean-Pierre Dalbéra (CC BY 2.0)、鄭安齊製圖

1970年代末至1983年之間,是初期決定整塊地段大方向的討論最為密集的時期。1979年,約瑟夫.保羅.克萊休斯(Josef Paul Kleihues)被任命為柏林國際建築展(Internationale Bauausstellung Berlin)的總建築師,「關鍵性的重建」是他規劃中的核心概念。與此相應,馬丁–葛羅皮烏斯展覽館已在重建當中,此地賴以得名的阿爾布雷希特王子宮便成為克萊休斯希望重建的另一個標的。在他的規劃中,將由義大利建築師喬吉奧.葛拉西(Giorgio Grassi)在「阿爾布雷希特王子地段」上實現象徵性地重建阿爾布雷希特王子宮的計畫。3

然而,將此地稱為「蓋世太保地段」的另一群人們顯然有不同的看法。1980年,國際人權聯盟(Internationale Liga für Menschenrechte)率先向西柏林市府內政局提案,要求在此地興建紀念館,並立下標誌牌,指出此處的地下室曾是祕密警察總部的地牢。4兩年後,在野政黨也跟上民間倡議團體的腳步:社會民主黨黨團在市議會提案,要於此處建立一座紀念法西斯主義受難者的紀念碑,以及檔案與展覽中心(Dokumentations und Ausstellungszentrum)。1982年年底及1983年年初,在基督民主黨執政的市府團隊安排下,召開公聽會,為此地建造事宜的競圖做準備。

一檔關於納粹奪權50年紀念的展覽成了轉折點。在民間團體柏林文化參議會(Berliner Kulturrat)以及剛成立不久的政黨「民主與環保的另類名單」(Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz,綠黨的前身)的共同倡議下,希望能在1983年1月30日的紀念日之際,舉辦「民主的毀壞:1933年的權力轉移與反抗」(Zerstörung der Demokratie: Machtübergabe und Widerstand 1933)展覽。這檔展覽,不僅要以反思國族主義的觀點來審視納粹歷史,更得是一檔由下而上、民主地組織起來的展覽。大大小小的單位,結合當時「挖掘你所在之處」思潮的傳播,從國家級的機構到鄰里層級的非政府組織都動員起來。正好當時也正值「蓋世太保地段」的競圖方向即將擬定之時,於是許多團體也將注意力放在這塊地上,許多當時參與展覽的個人、團隊與協會,順水推舟組成「法西斯主義與反抗的行動博物館協會」(Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e.V.,簡稱「行動博物館協會」)。5

「法西斯主義與反抗的行動博物館協會」(Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e.V.)在1989年的抗爭行動上陳列出來的道具,每一個紙箱上的字都是訴求的任務目標,也就是他們所倡議「蓋世太保地段」上的行動博物館應有的方向。圖 © Aktives Museum

「法西斯主義與反抗的行動博物館協會」(Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e.V.)在1989年的抗爭行動上陳列出來的道具,每一個紙箱上的字都是訴求的任務目標,也就是他們所倡議「蓋世太保地段」上的行動博物館應有的方向。圖 © Aktives Museum

協會的名稱可以從「法西斯主義與反抗」這個部分,看出對展覽名稱中的「權力轉移與反抗」在命名邏輯上的承繼,更直接點出掌政納粹政權是「法西斯」;「行動博物館」(Aktives Museum)之名則是與民間倡議團體對「蓋世太保地段」未來的祈願有關:他們希望在這裡建立的正是一座能夠促使大家「主動」、「積極」,並以「行動」來面對納粹歷史的「行動博物館」。

策展暨評論人蕾歐妮.鮑曼(Leonie Baumann)曾於意見書6中以「從紀念碑到思考之地」(Vom Denkmal zum Denkort)為標題,描述針對這塊地段處置方向的制定過程。該地所屬的十字山區議會層級首先做成決議,訴求將來競圖的內容為設置一座「行動的紀念館」(Aktive Gedenkstätte),具體上的內容則包括供展覽和活動使用的空間,以及典藏文件檔案所需的資料庫7,最終市府將區議會的決議納入競圖的公告事項8之中。

行動博物館協會成立之後,進一步完善這些訴求。首先,一個歷史場址需要被標記出來,並且就在該處與仍然留存的物件一併做為歷史證物而呈現,受到紀念。然而,這些物件和位址並不會自行發聲,於是中介與教育工作便成為機構使命中不可分離的一部分。鮑曼認為,那時即使是最為傳統的博物館,其運作也已經不僅限於收藏、分類、維護與展呈。9協會目前的執行研究員卡斯帕.紐倫堡(Kaspar Nürnberg)則說,1980年代時的博物館概念――特別是地方博物館(Heimatmuseum)這個類型――受到很大的挑戰和質疑。當時的博物館或許和過去有關,但卻不指涉當下及未來。10此外,自繼任總理以來,赫爾穆特.柯爾(Helmut Kohl)便推動德國歷史博物館的建立11,他所擁護的構想卻是德國國族敘事。柯爾在國會報告中提及,「我們德國人應該要呈現我們的歷史」,反對者則批判這是以國家及民族為中心的保守主義史觀。前文提及柏林歷史工作坊的「移動博物館」(Mobiles Museum),就曾以「寧可主動和行動,好過紀念碑式的雄偉和愛德國」(Lieber aktiv und mobil als monumental und germanophil)為口號,抗議歷史博物館的設立概念。12

過去並非與當下毫無相關,特別是在「蓋世太保地段」這個曾是納粹政權運作核心的地方,去提問究竟是何種機制與體系支撐著法西斯政權的運作,是很有意義的。這些過去被用來排除特定族群的機制與體系,今日也可能再度被用在某些群體身上,譬如特定的人種、罹患某種疾病的人、難民或者是性少數。進一步來說,法西斯主義的運作不僅是表層形式而已,它是一套結合了包裝成「進步」或「幸福」等意識型態的思想,日常化於總體社會之中。曾任協會主席的克莉斯汀.費雪–迪芙伊(Christine Fischer-Defoy)表示:「帶著偏見而無知的公眾不僅是過去法西斯得以遂行之基礎,也是今日反民主趨勢之所以有效的前提13」。這樣一來,協會提出的「行動」的博物館――相對於靜態的概念――便十分重要,使得「蓋世太保地段」將不僅是紀念之地,更是促使集體思考,並進而政治性地產生與法西斯相對抗之意識和舉措的「行動中」的場所。

接下來幾年,協會與政府不斷地在「蓋世太保地段」的不同處置方案之間拉扯。基民黨主導執政的柏林市府的意向偏重於「重建」阿爾布雷希特王子宮,跳過納粹時期的歷史而直接連上普魯士的榮光。政府方先是提出將馬丁–葛羅皮烏斯展覽館改為歷史博物館的方案替代在「蓋世太保地段」現地的歷史考掘與紀念工作,但遭到各界反對。雖然競圖所收到的194份提案,2/3都是以綜合了保存、研究與教育的「行動博物館」方案為主要方向14,隔年當局也選出由約爾根.文策爾(JürgenWenzel)和尼寇拉斯.朗(Nikolaus Lang)符合「行動博物館」準則的提案,奇怪的是,1984年10月時市長埃伯哈德.迪普根(Eberhard Diepgen)卻意外宣布,當時聯邦規畫中的歷史博物館方案將把「蓋世太保地段」納入選址考量之一,又在數週後致信文策爾與朗這對搭檔,告知他們將不會執行其贏得競圖的提案。15 1985年時,市府先是宣稱該地區已無史蹟,當時的建築早已在拆除時盡數移除,拒絕對該地執行進一步的歷史調查;秋季時則發表了一個充滿折衷意味的方案,將整塊地皮切分為細小的單位,上面將建設公園、綠地、停車場、兒童遊戲場以及縮減版的紀念館。

同一時期,行動博物館協會所提出的機構補助和為了柏林建城750周年規劃的展覽補助都被拒絕。16看似整個運動在不民主的決策下走進死巷,卻從這時再度出現反轉的契機。在行動博物館協會的動員下,各團體及部分曾被監禁於此的納粹時期受難者,聯袂於1985年5月5日17現身於「蓋世太保地段」的地皮上,並人手一把鏟子,確切地以身體來力行「挖掘你所在之處」這句當時新歷史運動的口號。縱使器材極度陽春,當時的「挖掘行動」挖到的地磚、地基、一座門以及地下室地道痕跡,依舊足以佐證:這裡並非如市府所言般的什麼都不剩。18隨後,行動博物館協會進一步與柏林歷史工作坊共組「蓋世太保地段處置方案促進會」(Initiative zum Umgang mit dem Gestapo-Gelände),要求公開、民主的決策,並分別在市議會19以及民間要求官方投入專業的人員及器材進行開挖。地下室的樣貌最後終於重見天日,並在柏林建城750周年的一連串活動中,以子展覽的型態首度對公眾開放。20

策畫展覽〈恐怖地誌〉(Topographie des Terrors)的歷史學者萊因哈德.呂路普(Reinhard Rürup)。圖/Stephan Röhl攝影、© Heinrich-Böll-Stiftung (CC BY-SA 2.0)

策畫展覽〈恐怖地誌〉(Topographie des Terrors)的歷史學者萊因哈德.呂路普(Reinhard Rürup)。圖/Stephan Röhl攝影、© Heinrich-Böll-Stiftung (CC BY-SA 2.0)

歷史學者萊因哈德.呂路普(Reinhard Rürup)率領的展覽團隊規畫的呈現方式,直接將地下空間用於展出,以增強歷史文件與現地感的連結。從展名「恐怖地誌」(Topographie des Terrors)來看,它源自於當時唯一對「蓋世太保地段」的研究出版《恐怖的中心》(Zentrale des Terrors) 書名的改動:「Topographie」這個字則是「地方」(Topo)與「檔案、書寫、記載」(Graphia)的結合。協會現任的執行研究員紐倫堡表示,這正是為了強調「在該地進行紀念,而非任何一處」的必要與重要性。當參觀民眾踏入這個地段後,首先看見的顯然是部分仍未完全清運的土丘。藉著立於室外的標誌,觀眾可以辨識出那些業已不存在於地表的建築。建築師約格.史代納(Jürg Steiner)設計的木造白色簡易展亭,在荒地中則十分顯眼,自然地指出了觀眾的下一個去處,同時樸素的顏色和線條也不干擾內部的文件展覽與地下室遺跡的展呈。大面積透明玻璃的運用,則將自然光引入展亭與地下室。除了懸掛的文件之外,展覽也使用幻燈機投影與文件相互補充。

內容則從這塊地在普魯士時期的建設開始,一路談到納粹政權瓦解之後,並延續到當時對於該地的處置。展出目的並不是呈現受難者的苦痛以引起共感,或者透過地下室廢墟神祕化、妖魔化納粹的統治。現地展呈的原因無非是不讓記憶隨著該處因為拆除或重建,逐漸無法為人所辨識而消散。在這個暴政發動的中心點,展覽的重點是將檔案文件以及當時納粹政權何以系統性地排除掉成千上萬的人的管理和運作機制呈現出來。探問並辨識出這些法西斯國家中的日常和背後支撐的體制結構,方能確實地把握住納粹統治下所謂「邪惡的平庸性」,並且從最根本之處去預防它再度復生。

展場圖文敘述的呈現除了盡量採以親近公眾、不拗口的原則外,展期之間也有各個團體自發性組織的導覽,提供參觀民眾事前進場的預備,以及事後在特定議題或面向上深入探討的機會。「恐怖地誌」這檔展覽在德國國內外都受到相當高的評價,絡繹不絕的參觀者遠超出當時市府當局的估計21,展覽隨後延長展期直到1988年,並在1989年2月起受邀至東德進行巡迴展出。「行動博物館」這個理念的三個主要面向:保存、研究與教育,在這檔臨時性的展覽漸具雛型,為往後的機構化起了頭。

展覽「恐怖地誌」(Topographie des Terrors)建於地下室上方的白色木造展亭。圖/Nissen Margret攝影、Stiftung Topographie des Terrors提供

展覽「恐怖地誌」(Topographie des Terrors)建於地下室上方的白色木造展亭。圖/Nissen Margret攝影、Stiftung Topographie des Terrors提供

當年展覽之時,參觀的民眾可以看到靠近馬路/柏林圍牆一端的地下室已經出土。圖/Fortepan - ID 30102(1988),Urbán Tamás (CC BY-SA 3.0)

當年展覽之時,參觀的民眾可以看到靠近馬路/柏林圍牆一端的地下室已經出土。圖/Fortepan - ID 30102(1988),Urbán Tamás (CC BY-SA 3.0)

1992年,在協會與促進會多年的推動下,終於從一個展覽計畫發展成為「恐怖地誌基金會」(Stiftung Topographie des Terrors),並在三年後脫離市府的架構,成為獨立的公法人。差不多在同一時期,柏林市府也終於核定給予行動博物館協會定期定額的機構補助。雖然多年來一直站在第一線,也累積了大量的研究資料與展覽產出,行動博物館協會卻終究未能成為「蓋世太保地段」上的歷史記憶工作的主要擔負者。這時的協會轉而面臨存續問題:一方面,看似協會的階段性任務已告終,而紀念和反省納粹時期歷史已成為主流,是當局和各種機構都願意嘗試的行動之時,協會該如何定位自身作為倡議性團體的角色;另一方面,接受市政府的補助被部分會員認為協會獨立的角色不再。紐倫堡在接受筆者訪問時提到,當時不少協會成員因而選擇退出,對協會而言不啻是一大危機。

不過,協會也很快地找到1990年代當下重要的切入口。當時東西德合併,許多過去東德時期以左翼人士命名的街道,再度面臨改名與否的辯論。但要是恢復原有路名,無論是納粹獨裁時期或是更早的專制帝國時期之路名,對於歷史記憶來說都不是一個好的走向。東德當時以左翼人士名字取而代之的做法,當然不乏意識型態鬥爭的意味,然而這些左翼人士中亦多是曾遭納粹政權迫害者,若僅是單純移除,也不免有歷史空缺一頁的遺憾。於是在兩德統一,同時也是協會面臨轉型存續之際,當時的路名政策便是他們連結當下的議題的方向。行動博物館協會發展出一套方法,尋求歷史層理的多重並置,除了既有的路名之外,也在原有的路牌之下標示出過去的原名,或甚至在一旁設置解說此名稱由來的標誌牌。

此外,面對自1990年代再次復甦的極右翼團體,協會則採用一貫的工作小組策展模式,持續地針對這些議題發表看法,也創造與公眾溝通互動的契機。近期剛結束的展覽,是由「柏林的極右翼工作小組」(AG Rechtsextremismus in Berlin)策劃的「一再如此?1945年起柏林的極右翼與反抗勢力」(Immer wieder? Extreme Rechte und Gegenwehr in Berlin seit 1945),便梳理二戰之後未曾真正消失的法西斯餘勢,也藉展覽對公眾宣示,關於轉型正義的工作是動態的,它不會有停止的一刻。22另一個目前正在運作中的工作小組,以「東德時期的納粹罪行場址」(Täterorte in Ost-Berlin)為主題,試圖補上自1945至1989年的兩德分斷體制時期,轉型正義工作在東德僅以「反法西斯」之名帶過後所留下的缺口,以及歷史反省在東德社會中的缺席對今日德東地區的政治情勢影響。

左圖:行動博物館協會發起的路牌增補行動,為既有的路名補上指涉的歷史人物的背景脈絡。圖中為興登堡大道(Hindenburgdamm),指的是在執政過程中逐漸右傾、任命希特勒為德國總理,並簽署了授權法案(無需議會同意即可通過法案),使得納粹的政治權力再無限制,實質上終結了威瑪共和體制的保羅.馮.興登堡(Paul von Hindenburg)。圖 © Aktives Museum。右圖:「一再如此?1945年起柏林的極右翼與反抗勢力」(Immer wieder? Extreme Rechte und Gegenwehr in Berlin seit 1945)展覽現場。圖/鄭安齊提供

左圖:行動博物館協會發起的路牌增補行動,為既有的路名補上指涉的歷史人物的背景脈絡。圖中為興登堡大道(Hindenburgdamm),指的是在執政過程中逐漸右傾、任命希特勒為德國總理,並簽署了授權法案(無需議會同意即可通過法案),使得納粹的政治權力再無限制,實質上終結了威瑪共和體制的保羅.馮.興登堡(Paul von Hindenburg)。圖 © Aktives Museum。右圖:「一再如此?1945年起柏林的極右翼與反抗勢力」(Immer wieder? Extreme Rechte und Gegenwehr in Berlin seit 1945)展覽現場。圖/鄭安齊提供

回顧這一段德國在1980年代時,民間主動地介入並嘗試各種工作方法與展演形式,大幅度地捲動整個社會的關注與參與,使得歷史反省工作不再只限於一小群人的奔走疾呼,而是真正地擴散到了社會上實體與抽象的各個階層與角落。不管是柏林歷史工作坊、行動博物館協會,乃至於過程當中涉入其中、合縱連橫的人權、藝文及教育等團體,沒有這些他們的行動,顯然就不會有後來德國為人讚揚、直面自身不堪歷史的各種舉措。時至今日,由民間發動對「蓋世太保地段」的歷史考掘或者是挑戰舊有博物館概念的行動,並不因為「恐怖地誌」博物館以及基金會的設置,而抵達旅程的終點。所有今日立著紀念碑、蓋有紀念館或是從拆除的命運中被搶救下來、挖掘出來的一點點遺跡,背後都有民間倡議的身影存在。

從民間出發,不意味著就不會遇到組織、制度、法律和種種倫理問題的挑戰,相反地,因為決行的權力從過去單一集中的態勢分散開來,無論是工作或分析上都更為複雜。但民間行動的真意,不只賦予我們每個人同時參與其中的權力,也同時要求每個人擔負起執行與監督的責任。轉型正義的工作不會僅是政府單向的政策,人民只要將它委託給專家學者,此後便能簡單地坐享其成;同樣地,即便由民間發起,也必需在各方面受到監督與批判。執行研究員紐倫堡就為我們舉例:假設有某單位商請協會的工作小組,研究該單位在納粹時期的歷史,協會通常會以協助和培力的方式進行,但無論如何仍希望以該單位的成員為主體,讓他們自己去考察自己所處之處的歷史。這有兩大原因:第一,協會並非公關公司,轉型正義工作需要的是讓人們在政治上培力賦權,而不是作為洗白的工具;另一方面,唯有身處該處或該職位上的人,才能夠更明白該單位或該職種平素運作的方式,也才更能從中理解到暴政的機制究竟是如何在各種不同的日常中遂行,從而找出方法來維繫今日的民主社會。

所以直到現在,行動博物館協會也依舊不改其名地繼續活躍著。「行動博物館」並未如當時的群眾之願,成為一個機構的名字,它的概念卻留存了下來,深遠地、重重地刻在之後德國所有轉型正義的文化實踐之中。