――華特.班雅明(Walter Benjamin)《歷史哲學史綱》(Über den Begriff der Geschichte)

今年年初,在耀庭、杰廷和我還在討論空總C-LAB CREATORS的投案內容,而大部分的計畫內容都還沒有確切規劃出來的時候,我們清楚知道的只有一件事:我們要設計出一套「可以拿在手中的記憶」。如此看來,或許我們可以說,後來在C-LAB完成的整個「污痕結構學:城市記憶空間的建築文化學實驗」計畫其實是圍繞著「將記憶轉化成具體物件」的想法發展出來的。

為什麼要將「記憶」轉化成「物件」?

或許可以從我們三個成員的背景講起:耀庭念建築,杰廷念音樂學、戲劇學、舞蹈研究,而我念的是文化學與藝術、圖像史。雖然是三個看似分立的不同學科,但我們都在各自的學科中被訓練著去關注「具體的物」:物的形式、物的材質、物的象徵、物的歷史、物與人的關係、物所喚起的身體感云云。回到「記憶」上來談,我們認為,所謂的「記憶」與「過去」,甚至包括「客觀的歷史」,並不會直接自動呈顯在我們面前。所有的「記憶」都仰賴著負載它的「媒介」。正因為如此,我們不能不去關注始終中介著「我們」與「過去」的東西。它是語言文字、是圖像,但也是建築的形式、物體的質地、量感與它們所交織、鋪排而成的「空間」。這些「物」不僅調校著我們與過去的關係,形塑著我們的記憶,它們也決定了我們能看見什麼、知道什麼,而什麼又被排除在外。另外,它們在很大的程度上更預設了我們要以怎樣的姿態來趨近並感知過去。

如果我們要把記憶轉化成物件的話,那我們嘗試的即是重新聚焦於這些平時隱沒在脈絡中的「中介物」,並且去探問這些「物的面向」所引發的問題。

今年夏天,經過了三個月的線上讀書會,耀庭從北國飛來,與杰廷和我在柏林聚首。在走訪過了遍布整個柏林、大大小小的二十幾個紀念物之後,我們便開始在柏林舊公寓的餐桌邊設計後來被我們稱作「記憶構件」的物件。雖然替它取了一個頗「學術」的名字,但它在某個程度上其實就是某種「積木」。我們設想,不同的記憶不僅必須擁有各自特殊的形式與材質,它們更必須能夠相互堆疊、連結、嵌合、並置亦或是錯落地攤展開來,並且在操作過程中始終保有不同組合、排列的可能性。如果說,「記憶構件」和「積木」仍然有所不同的話,那它們之間最大的差異在於,「記憶構件」預設了每一個物件都連結著一個特定的「記憶」。這意味著,當操作者在排列「記憶構件」的時候,他不能僅只將「構件」理解為中性的材料,而必須同時去思考不同記憶空間上的關係。

在最終的「記憶構件」中,我們設定了十種不同的記憶,而為了讓人更快速地區辨它們,另外也將它們分成了四大類別:

1. 暴力:剝削、戰爭、受壓迫的少數

2. 遷徙:外來者、歧視

3. 清理:異議者、被清洗的髒污、被修改的記憶

4. 建立:獨裁威權、榮耀事蹟

上面提到過,設計「記憶構件」的目的是希望大家可以重新去思考不同記憶之間的空間關係。我們知道,社會上,記憶並不會僅只區分為「掌權者」與「受迫害者」的記憶。即便是同屬於「受害者」或「少數」標籤下的不同群體,他們之間也往往存在著隱性的張力、競爭,甚至是權力關係。因此,當我們提出了十種不同的記憶,並且把它們具體化成物件時,我們嘗試的是去引導大家更細緻、微分地去考慮不同記憶之間的關係。

在討論的過程中,耀庭、杰廷與我也曾討論,是否該將每個記憶指涉的對象或是歷史脈絡更具體地指涉出來,但最終,為了避免(立即)陷入意識形態式的爭辯與膝反射式的價值判斷,我們刻意在一定程度上減弱了每個記憶所指涉的對象,只留下了概括性的描述,並藉此留下自行定義每個不同記憶的空間。

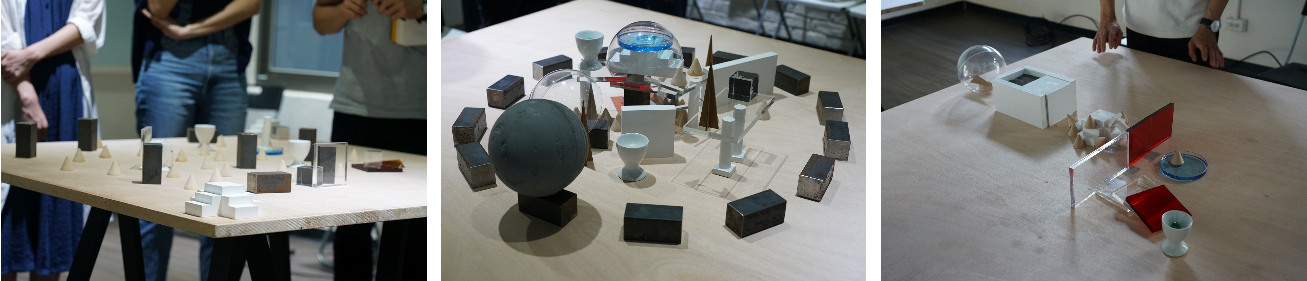

在桌上依所代表的記憶所擺放出來的「記憶構件」。圖/吳耀庭攝影

在桌上依所代表的記憶所擺放出來的「記憶構件」。圖/吳耀庭攝影

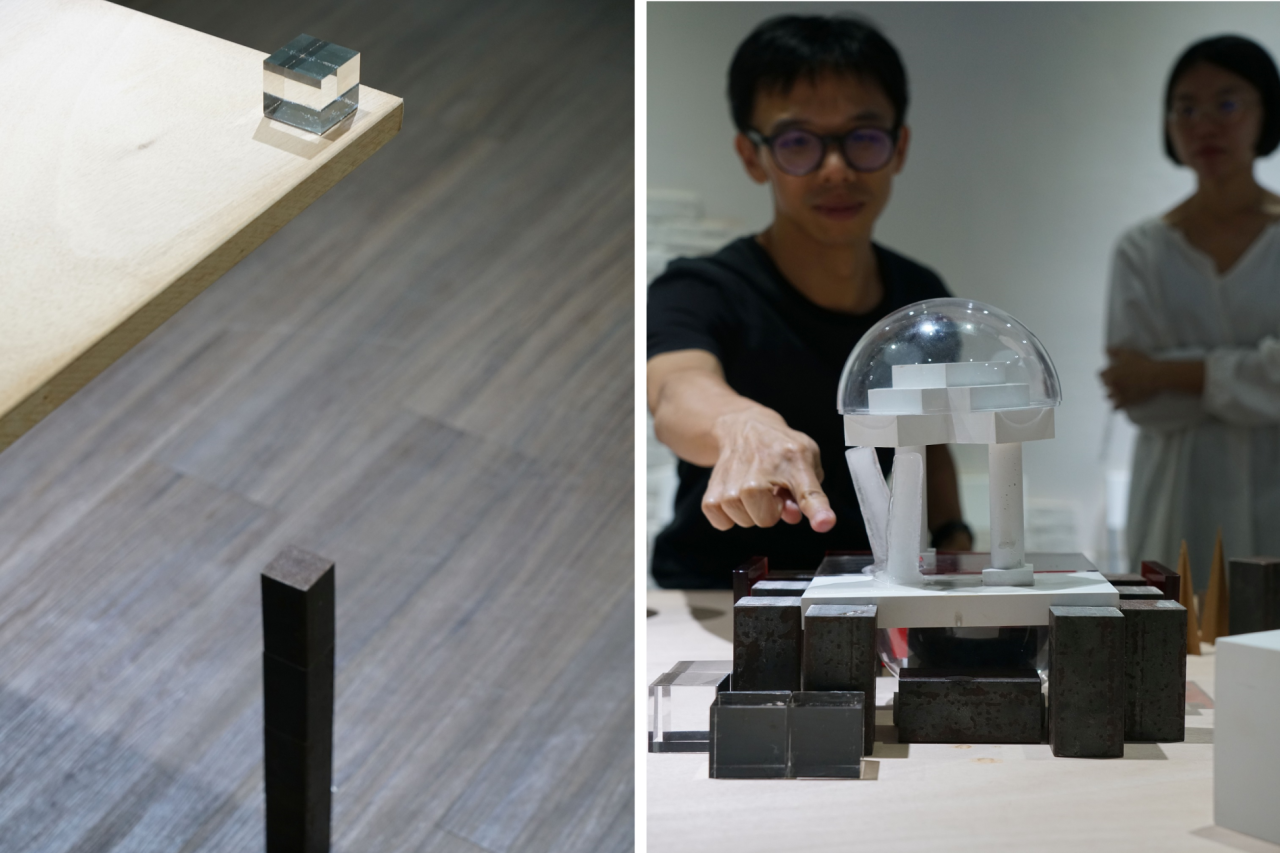

與此相應的是,在我們賦予每個記憶特定形式的時候,我們雖然會參考歷史上既定的建築語彙,譬如代表「過去輝煌事蹟」的「圓柱」、「凱旋門」,或是代表「獨裁權威」的「升旗台」、「基座」,但同時,我們亦將每個物件在一定程度上抽象化成幾何的形體,並讓「材質」成為讓意義/意象得以延展出去的重要元素。譬如說,「戰爭」最終被設計成一個直徑14公分、重達3公斤的暗灰色混凝土圓球,它的無方向、不穩定性與沉重的量體,象徵著戰爭無從預測和一旦發生將輾壓過一切的特性。又譬如,「歧視」後來以1公分厚的方形與長方形透明壓克力板來代表,而我們更進一步以「顏色」區分了兩種不同的「歧視」:一種是帶著有色眼鏡的、顯性的歧視(紅色透明的壓克力板),不過有另一種歧視是透明無色的牆面。這種歧視在空間中劃分出了一道區分你我的界線,但它仍然允許視線的往來交流,甚至能夠製造出某種「共同生活」的幻象,而僅只以空間中看不見但實際存在的區隔和阻絕來達致隱性歧視的效果。

凡此種種。在「記憶構件」中,每一種記憶,從「戰爭」到「獨裁威權」,從「異議者」到「受壓迫的少數」,都成為了有著特定形式與特定材質的物件。或者沉重、或者易碎、或者冰冷、或者帶著鐵鏽(拿起它時甚至會弄髒手),它們都不是純粹的「概念」,而是可以被拿起來操作、可觸可感的物。

然而,操作「記憶構件」最有意思的地方在於,當我們處於物件與物件之間產生空間上的不同關係時,也可以讓記憶的意義產生位移,甚至改寫、翻轉記憶的秩序。譬如,當我們把代表「異議者」的尖錐構件放置到代表「獨裁權威」的基座上時,我們就置換了瞻仰的對象。又譬如,如果把代表「受壓迫的少數」的小圓椎放置到以「榮耀事蹟」的構件搭建而成的建築空間中央,我們亦改變了原先的場所精神。

透過改變物件之間的空間關係,我們不但重新檢視記憶之間的關係,更在空間中重新組織記憶可見/不可見、上/下、內/外、中心/邊陲的結構分佈。而且,在操作物件的時候,我們往往碰觸到的也是空間關係本身的「曖昧性」。比如當我們把一個記憶放置在層層結構中央的時候,我們可以問,我們究竟是在細心保存它或是在刻意遮蔽它?或是,當某個特定的記憶被高舉、標示出來時,我們也可以問,它是被平反了抑或被推舉成了新的神祇?當記憶在空間中被鋪排開、結構起來時,我們攤展開的也是空間的辯證性。

今年10月初,我們開放大眾報名,舉辦了兩場工作坊。我們在兩張方形木製的桌板上,一張擺放出了「記憶構件」,另一張則作為操作的空間。在簡單介紹過「記憶構件」的設計概念和組合的可能性之後,便請參與者兩人一組,輪流操作。操作的規則只有一個:必須使用到每一種記憶的構件(但物件數量可以自行決定)。而每一組在完成之後,也必須向大家說明自己組構出來的結果。

兩張方形木製的桌板上,一張擺放出了「記憶構件」(圖片後方),另一張則作為操作空間。工作坊的參與者在兩張桌板間來回走動,思考如何組構。圖/吳耀庭攝影

兩張方形木製的桌板上,一張擺放出了「記憶構件」(圖片後方),另一張則作為操作空間。工作坊的參與者在兩張桌板間來回走動,思考如何組構。圖/吳耀庭攝影

最終產生了怎樣的形構?

有人企圖描繪出一個記憶不再互相傾軋、和平共存的未來圖景;有人鋪排出結構參差繁複、瀰漫著顯性與隱性意識形態的概念城市。有人企圖克服記憶的重擔;有人呈現出憂鬱者目光下的當下社會。有人鋪排出零星分散的景觀;有人堆疊出聚焦中心的環狀結構。有人把在桌板上排列出的軸線解釋成歷史的進程;有人把桌板視作規劃微型城市的操作平面;也有人將桌板理解成「當下的地景」,並且在桌板下方的地面上安排了與「當下」遙遙相應的「史前沉積物」……

(左)零星散布的未來理想圖景;(中)參差、錯縱的結構;(右)戲劇性的歷史序列。圖/吳耀庭攝影

(左)零星散布的未來理想圖景;(中)參差、錯縱的結構;(右)戲劇性的歷史序列。圖/吳耀庭攝影

工作坊中,大家蹲下來聽參與者解說桌板(當下地景)與地面(史前沉積物)的關係。圖/吳耀庭攝影

工作坊中,大家蹲下來聽參與者解說桌板(當下地景)與地面(史前沉積物)的關係。圖/吳耀庭攝影

然後,我們看見了什麼?

我們看到了記憶在聚合與拆散的過程中,持續被檢視、推敲、掂量、斟酌,並且在一次次不同的關係結構中被挪移、鬆動,甚至再次被細分成兩個有著位階關係的記憶群體。我們也看見了,預先構想好的「設計概念」在實踐、操作中因為實際物件的限制,而不得不重新調整的情況,然而,這些諸多物質上的「限制」(譬如當物件被組構在一起時,為了達到平衡而不得不做出的「修正」)在許多時候並不會折損原先的概念。相反的,它們反而會驅使著操作者去尋找其他組構的可能性,並賦予形構偏離原先所預期、新的詮釋與意義。於是,這邊的「概念」並不是預知一切、掌握一切的「指導原則」。因為,它必須將自身開放,並且在一次次試驗、調整的過程中回身檢視自己、調校自己。這邊,「概念」與「物質」在相互的牽制與碰撞下,終成為了推動對方走得更遠的東西。

記得在設計「記憶構件」的時候,我們曾經計畫用流動性的物質來製作某些構件。後來因為種種考量,我們只製作了代表「輝煌事蹟」的「冰塊版」圓柱。我們的想法單純是:平行於以混凝土灌製的圓柱或是其他恆定的、穩固的、堅實的物件,總要有一些會消逝、變異、解體的物件存在吧?而製作「冰塊版」的圓柱,或許也預設了某種「解構過去」的可能性。

(左)地面上與桌板上遙相呼應的物件;(右)工作坊中大家討論著冰塊版的圓柱。圖/吳耀庭攝影

(左)地面上與桌板上遙相呼應的物件;(右)工作坊中大家討論著冰塊版的圓柱。圖/吳耀庭攝影

我們最初是這麼想的。

不過,在一場工作坊中,當大家面對著又一次重組出來的記憶構件,討論到逐漸傾倒、融化的冰塊圓柱時,桌邊突然有人問道:「但,會不會那些權威、輝煌的過去並不是真的消逝了,而其實只是以一種『看不見』的形式存在下去?會不會我們其實是把它給吸收,甚至是內化了?」

大家陷入了沉默。

我已記不清,當初那個問題是誰提出的。但我始終記得這個提問,也會記得當初留在桌板上、漸漸消失的水痕。而我也確信,只要我們繼續拆解、組構出新的形構,我們將在操作中發掘更多關於過去並指向未來的問題。

※特別感謝10月5、6日參與工作坊與會後意見交流的師長、朋友們。