山城沿著等高線而建,人們依著其上的歷史棲居其中。這裡是位於臺北公館的蟾蜍山聚落,近年來因其複雜情勢,一直面臨拆除危機與官司紛擾。林鼎傑以「好蟾蜍工作室」之名,不斷推動聚落的保存運動,因而逐漸成為在事件中心斡旋的重要角色。時光跌宕,蟾蜍山一路走到今日,雖大範圍守護有成,卻也有無力阻止的改變。

作為臺北南區的門戶,蟾蜍山在清朝時為公館地名的發源地,曾是必經的交通樞紐和重要防守據點;日本時期因其位置的特殊性,加上是瑠公圳進入臺北的第一處,日人便在此成立了農業試驗所與蠶業改良場;待國民政府遷臺,又設立了空軍防空單位,軍人與駐臺美軍陸續進駐,政府建造煥民新村容納軍眷,而餘下沒有配到眷舍者,則就地往山上尋地蓋房。因此,現今的蟾蜍山聚落是種種歷史疊層的結果,林鼎傑形容,就像是「寶藏巖包著四四南村,外加一排百年農試所宿舍、水圳與古道」。

「以前臺灣有近900個眷村,現在拆到剩30幾個,煥民新村即是其中之一。」他解釋道,不只軍人住在這,當年臺北發展需要大量的勞動力人口,都市規劃中的住處卻不夠充足,整個臺北都有許多自立營造建物,因此政府也會配給他們水電和門牌――有些學者認為,這其實是種變形的社會住宅概念。「以蟾蜍山聚落來說,目前大約仍有140戶住在自立營造戶和農試所建物,八成是居民,剩餘兩成空屋需要活化,大部分都還是原本的社區住戶。這裡對我們而言,是個『活的』眷村聚落。」而這裡所提及的「活」眷村,他也特別補充道,「臺灣其實不缺一個只留外殼、然後花大錢整修作為咖啡館或文創園區的樣板眷村,而是需要一個把人留住,能在日常生活中傳承眷村文化的地方。」

2013年,煥民新村面臨拆除危機。該片土地的所有權實際上屬於國立臺灣科技大學,校方要求軍方拆房,以便開發校舍大樓。1彼時情況危急,賃居於此的林鼎傑整理了一份當地的文史資料,號召大家前來幫忙,進而成立好蟾蜍工作室,命名原因就是「希望蟾蜍山好」。對外行動從舉辦測繪山城的工作營開始,本來只是想在拆除前保留房屋記憶,一度還因為擔心這裡的自立營造戶會被當成違建處理,不敢把蟾蜍山的名字清楚地寫出來,沒想到參與者十分踴躍,甚至有軍人願意利用寶貴的休假時間,來參加這個不知名的眷村活動。他感念道,靠著簡單的想法和初衷,社會上還是有很多善意人士願意關心這些邊緣議題,並為此付出。

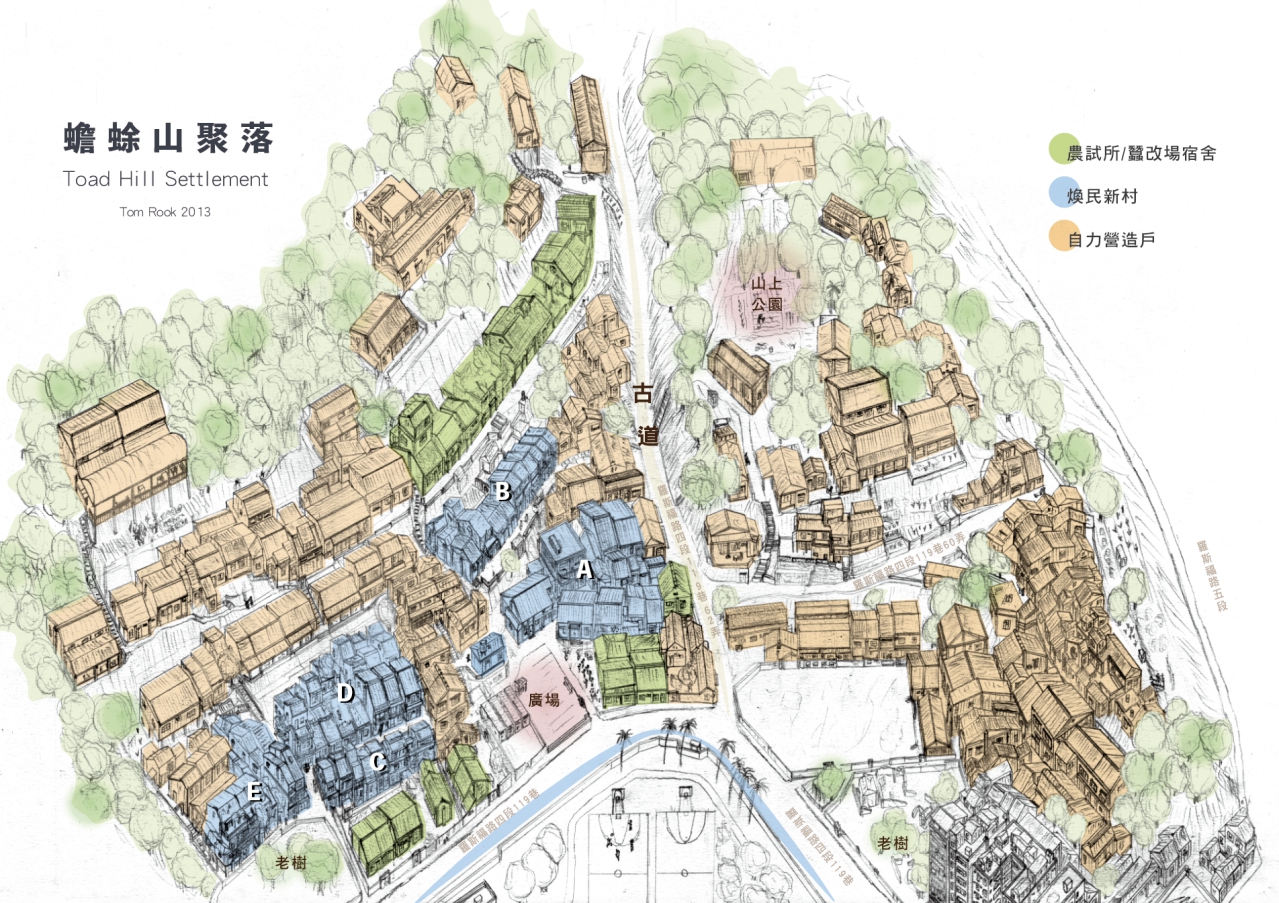

蟾蜍⼭地圖。圖/ Tom Rook繪製、好蟾蜍⼯作室上⾊

蟾蜍⼭地圖。圖/ Tom Rook繪製、好蟾蜍⼯作室上⾊

「最開始,我們只想保空間,後來發現有居民被告,一部分人被趕走,擔心會變成連鎖反應,也開始找義務律師幫忙保人,兩邊同步進行。」說起擋下拆除的經過,林鼎傑直呼是運氣加巧合。預定拆除日的不久前,他湊巧聽聞怪手進駐的地點,發現那邊有兩棵大樹,查詢後將之指定為老樹保護,最後竟真的在拆房前一天因此擋下怪手,即時解除危機。那段時間裡,他們連同王耿瑜等藝文工作者與附近學生,發起藝術節「蟾蜍行動 鄰里起『哄』」,請到影視工作者現地拍攝與放映,也舉辦一家一菜、廢棄傢俱修理,以及撿拾廢材,在聚落中已無人居住的暗處安裝燈箱,貼上蟾蜍山的歷史故事等老城活化行動;由於《尼羅河女兒》曾在此拍攝,更找來侯孝賢導演聲援在地居民,吸引媒體目光。此後幾年,又陸續活化許多閒置空間,例如2016年的臺電溫羅汀公共藝術計畫,請素人來參加工作坊,依在地居民的家庭故事設計家徽,製成燈籠掛在門口,精緻成品甚至成為當地人祈福與呈現家族故事的象徵物件。

「我以前只認識我住家路徑上的幾戶人家,後來發起保存才開始了解居民的生活,大部分人已住了50、60年,發現年輕人也會關心他們之後,說到保存就願意給予支持。」長年居於此地,村裡的鄰居們看到林鼎傑都是喚他作阿傑,他說,大家可能很難想像住居旁邊蓋大樓的長期影響,但人通常都對議題沒有強烈意識,是因為彼此建立了日常關係、有了基礎的信任感,推動事情比較容易。更重要的是,在必須妥協的時候,也能稍微放下自己的想法和堅持,願意聆聽對方的聲音。

經過長久的協調,校方仍然不願保留欲拆除範圍的房舍。林鼎傑深知,人要能住得好,除了山坡地、房子和基礎設施得安全之外,還需要能夠合法居住的機制,於是決定將蟾蜍山提報為文化資產。經過數年努力奔走,終於讓這裡成為臺北市的文化景觀保存區,更於2016年確定全區保存,整個範圍包含聚落區、歷史農業區、軍事區與生態區,也試圖存續當地居民的生活記憶。22018年,文化局啟動煥民新村修復規劃,並接手協調處理水土保持的問題,背後都有他與一群年輕人的身影。

一切看似步上軌道,然而居民迫遷的問題依然持續。2020年,他們打輸了長達七年與臺科大纏訟的官司,農試所區域的耆老與居民得在隔年底之前搬走。即使有文化景觀的背書,保存維護的計畫書尚處於漫長的審查階段,細部仍待討論,想讓第一代居民原地終老的期望,隨著訴訟定讞也宣告破滅。

「我們的即時訴求是將整片地交由文化局管理,合法承租給居民,地租可以拿來做基礎設施維護,而不是住戶因為不同單位的訴訟被迫離開,房子東拆西拆,整座山城可能就消失了。」林鼎傑認為,過去居住於三坪半空間的眷村住戶,流離了數千公里來到臺灣,現在要談保存,需要把「居住」與「彼此照顧」的核心精神找回來,而地方的發展願景,應該要「從過往的脈絡中找到當代意義」。比如重述在地居民事蹟:現年99歲的胡爺爺,在農試所時期引進了洋菇試種成功,使得臺灣的洋菇外銷產量達到世界第一,就是重新強調活保存、活文資的概念。隨著保存工作和文化景觀確立,也讓老一輩居民對社區有心理狀態的轉變,建立起居住自信,不再覺得自己是隨時可以被趕走的人,甚至會主動向外人介紹蟾蜍山的歷史。

他感嘆道,最近有些搬離煥民新村的老住戶回來,彼此見面一問,才發現竟然就住在同一棟國宅,搬去十年了都不知道;也有老人搬走之後,每天從各地長途跋涉回來,只為了和老友聊天。「蟾蜍山還維持著一種人際間的關心,生活型態上也比較能自給自足,將來應該能為這座城市帶來不一樣的啟發。」

經歷拆遷危機,蟾蜍⼭的煥⺠新村第⼀棟屋舍「蟾蜍⼭⼤客廳」修復完成,⽬前是居⺠們的共享空間。圖 © 空總 臺灣當代文化實驗場,陳姵慈攝影

經歷拆遷危機,蟾蜍⼭的煥⺠新村第⼀棟屋舍「蟾蜍⼭⼤客廳」修復完成,⽬前是居⺠們的共享空間。圖 © 空總 臺灣當代文化實驗場,陳姵慈攝影

時間回到2008年,林鼎傑已在臺北從事攝影工作一段時間,本來是對紀錄片有興趣才接觸影像,卻對公司接的工商廣告案提不起勁,便決定回學校唸環境工程。他想在臺北南區找一塊靠近自然的地方居住,不小心騎車經過這座山城,遇到幾位外省伯伯坐在巷口聊天,上前詢問是否有房子出租,對方往後一指說:「山上,山上」,就這樣找到了現在的家,成為蟾蜍山住民。他笑著説,與鄰里熟識之後,才發現伯伯們重聽很嚴重,根本不知道當時自己在問什麼,但那幾年的居住記憶很開心。「光是看到植物競相生長就會感到平靜,偶爾可見白鼻心沿著圍牆走動,甚至還在家裡發現過雨傘節,花了好幾個小時把牠請出去……工作室的前屋主跟動物園有關係,整座山的人都看過母獅子跟鹿。」說者無意,聞者神往,從他真摯的笑容看來,那確是一段快樂時光。

研究所畢業後,他前往澎湖吉貝嶼進行聚落的文化調查,與當地居民聊天做紀錄,度過一年自己種菜、煮飯的日子,打開了對社區、老房子、四季與節氣的感受,「第一次感覺到什麼叫生活」。回臺灣後,他在電視台從事紀實專題的編導工作,因緣際會下加入《看見臺灣》(2013)的空拍團隊,與齊柏林一同在直升機上拍攝臺灣島嶼。回顧這段生命歷程,也不曉得自己何以對大自然情有獨鍾,所作所為總是與環境議題相關。

林鼎傑認為蟾蜍山聚落是臺北市少見的山城聚落。圖/好蟾蜍⼯作室提供

林鼎傑認為蟾蜍山聚落是臺北市少見的山城聚落。圖/好蟾蜍⼯作室提供

即使暫時離開,林鼎傑依然保留著蟾蜍山的住處。當拆除危機出現,他率先有所行動,出發點很單純:「我沒法想像每天經過的地方變成空地或大樓,擔心山城、景觀、自然跟文化多樣性都會消失。在全球化與氣候變遷的時代,每座城市都長得很相似,而問題也很像,我認為保留下這樣的地方或許才是未來城市的希望。」克服了開頭的難關,才發現保存運動是持久戰,隨時都有新課題要面對,最痛苦的正是「看不到結束的一天」。這項工作需要從各種面向與人溝通,無時無刻陷在其中,所有事情都無法全然掌控,只能不斷去磨合與協商。好比該地目前面臨污水接管問題,得讓居⺠理解污水對山坡地掏空的影響,而工程彼此沒有協調,又得透過議員找大家來開會;2021年,臺北市文化基金會接手經營空間,與居民又會有新的關係要處理,也要思考文化維繫與商業化之間的平衡點。

「很多事如果沒辦法放下自尊,任何一天都可能爆炸。」一貫溫和的他,講到難處也只能苦笑。在需求互相衝突的情況下,每個人關心的事情都不一樣,要找到彼此的共通點,互動過程才有機會取得雙贏。例如應對一場同時牽涉居民、校方、文化局、媒體的公聽會,就得提出完全不同的文宣,才是更為務實的做法。「最難的部分,其實是如何把自己縮小,多聽別人,然後把大家拉在一起,才是有機會往前進的關鍵。」

面對社區龐大的結構性問題,林鼎傑除了要處理訴訟、向文化局推動政策、關心規則制定,應付人與人之間的大小紛爭也是日常。幾年歷練下來,不只對於人情世故更為敏感,由於需要深入了解地方文史,臺北這座城市在他眼中也變得更加立體。每當人們好奇地問起他為何願意花這麼多的心力去面對這般複雜交織的問題時,他回應道,「在蟾蜍山這樣的地方,人與人、人與自然都能夠產生很密切的互動,它是一個可以提供與自然和好、跟周遭的每個人建立共好生活方式的機會。蟾蜍山在都市的周遭,可以發揮很大的影響力,甚至去改變這座城市。」聊到近年居民們建立起了社區認同,他還語帶驕傲,下一句就半開玩笑地說,自己心力交瘁的感覺已經很多年了。「社區就是一個江湖嘛,很多事在發生。」

蟾蜍⼭聚落屬於臺北市區中難得的⼭城聚落,在歷史紋理的堆疊上,仍保有難得的鄰⾥社區情景。圖/好蟾蜍⼯作室提 供

蟾蜍⼭聚落屬於臺北市區中難得的⼭城聚落,在歷史紋理的堆疊上,仍保有難得的鄰⾥社區情景。圖/好蟾蜍⼯作室提 供

採訪結束,我們在山城的工作室門口望向都市天際線,聽他細數這幾年來的地景變化:不過幾年光景,哪片房屋已被拆去,就此從世上消失;哪裡又矗立起一棟高樓,再也不見後方視野。山腳下,民族國中座落前方,一陣喧鬧聲來自在操場奔跑、玩耍的學生們;仰賴地勢之便,當年居於山城的母親會直接對著操場,大聲呼喚孩子回家吃飯,但那已是過去的事了。

「被保存下來這幾年,蟾蜍山也改變蠻多的。」他說,居民似乎覺得生活比較安穩,便開始修整房子,以前整座山屋頂都是瓦片,隨著時代更迭均已改裝成鐵皮。「再過幾個月可能又不一樣了。我昨天在翻之前保存運動的相片,很多東⻄已經感覺好久遠,因為我們一直在往前推動許多事……」蟾蜍山的故事,依然未完待續。