當前我們所面對的世界,可能已經不再是一個心理面與社會面上都大幅結構化的世界,過往沿著「個體/社會」這組區分而來的現代分化,可能正在轉軌的路上。從技術架構基礎建設,透過耦合不同技術來網絡化其效應,並在感知層面上塑造新的體驗與行動的角度來看1,這次的「轉軌」起因於移動式智慧載具成為人們主要的工作與生活界面,之後再加上個人化觀看載具、沉浸式空間與AI技術的結構性共構,而造成越來越廣泛且深遠的改變。

由於人們多數的時間不僅透過移動載具獲取並傳遞資訊,還以其作為工作的主要界面,所以內容的形式與消息傳遞的方式,大幅影響了世界與個體狀態呈現給我們的方式。這個因為持續「移動」而來(不只是物理上的,還是認知上的),導致「同步」(synchronization)的挑戰,而後由擴延實境(Extended Reality,簡稱「XR」)與空間運算所承繼2。在自然語言處理的基礎上,人工智慧以其自動化的能力,補上了空間運算在不同維度、不同抽象層級間轉換與處理不同任務的需求3,也因此引發與設計者甚至他種智慧在目標及價值「對齊」(alignment)的要求。這個作為基礎建設的技術複合體對社會與個體都提出了新的挑戰,不僅引發Geert LOVINK探問「社群媒體(social media)的社會性(social)到底意味著什麼」4,也促使Celia LURY與Sophie DAY提問演算法時代的個體化(individuation)與個人化(personalisation)之間的關係5。

不過,到底會轉軌到哪去呢?如果我們把藝術作品看成是藝術家對於世界或個體狀態的表述,那就有機會從作品如何組織它的世界表述,以及如何定位觀眾在作品中的角色,來觀察這樣的轉軌。不過,因為這個轉軌的全面性,在這篇文章中,我希望用李亦凡的《important_message.mp4》(2019-2020)、《難忘的形狀》(2023)這兩件作品,以及李憶銖、林季鋼、吳暋泓與翠斯特(孟昀茹)共創的《秘密行動代號:斬殺歌利亞》(草搞場,2023,以下簡稱《秘密行動代號》),處理其中關於「不具有足夠先備知識的『場景』」這個面向。

李亦凡,2020,《important_message.mp4》,「禽獸不如:2020臺灣美術雙年展」展覽現場,國立臺灣美術館。圖/藝術家提供

李亦凡,2020,《important_message.mp4》,「禽獸不如:2020臺灣美術雙年展」展覽現場,國立臺灣美術館。圖/藝術家提供

李亦凡的《important_message.mp4》的內容,許多取自「每日頭條」這類的內容農場,再加上一些藝術家自己的亂掰,從精神疾病、蝸牛、毒品、殭屍文化到陰謀論,多數是瞎掰與垃圾話。整件作品從平舖直述開始,越講越激動,甚至連內容與影像都瘋狂當機,最後再回到自殺的中國詩人海子的詩,以平靜、無波瀾的方式做了一個身心靈式的結尾。李亦凡認為,內容農場可說是這個時代網路敘事的縮影,這些「彷彿在講一些知識的、東拼西湊的東西」,讓世界變得非常「拼貼」。相對於這個拼貼的世界,創作者的位置不是後設的,並沒有要「揭露」這些拼貼背後的組織原則或敘事基礎,也沒有打算形成「對表象的批判」,更沒有要提出一個「夢境般的、具有整體性的超現實」。相反地,李亦凡提到:「我發現我自己創作的pattern(模式),(⋯)所有東西都是錄製下來,沒有逐格的成分。(⋯)我對影像的想像,或者是影像的生產方式,都是我必須要跟觀眾看到一樣的東西,不能處在另外一個時間軸線裡面,我必須要real time(即時)地看到所發生的事情。」6

創作者與觀眾所感受到的事物是「即時」的,這件事情之所以這麼關鍵,或許就在於:這個時代同時面對「過剩的(大)數據」及「數位網路的技術基礎設施與人類感官的根本性脫節」⸺這兩種對於感知與思考的挑戰。大數據一方面以其量之大,遠超出人類感知所能夠接收與處理的量能(感知都無法,就更不用說思考了);另一方面,我們卻也能在大數據的基礎上,利用諸如微型感測、資料處理器、人工智慧技術、搜尋引擎等等可感測到人類感官無法感知的強度、差異、波動與模式的技術,模擬(simulate)出發生在「非意識認知」(nonconscious cognition)層次7的許多對象。這些技術與攝影、打字機、電影、留聲機等以「痕跡」來對應人類感官能力的「紀錄性媒介」全然不同,數位網絡媒介打開了一個擴展的感知領域,「人類必須借助技術來執行我們絕對無法直接觸及的操作,而這些運作不對應於任何既存的人類功能或能力。」8

李亦凡,2019,《important_message.mp4》,「混沌的庇護所.zip—李亦凡個展」展覽現場,臺北數位藝術中心。圖/藝術家提供

李亦凡,2019,《important_message.mp4》,「混沌的庇護所.zip—李亦凡個展」展覽現場,臺北數位藝術中心。圖/藝術家提供

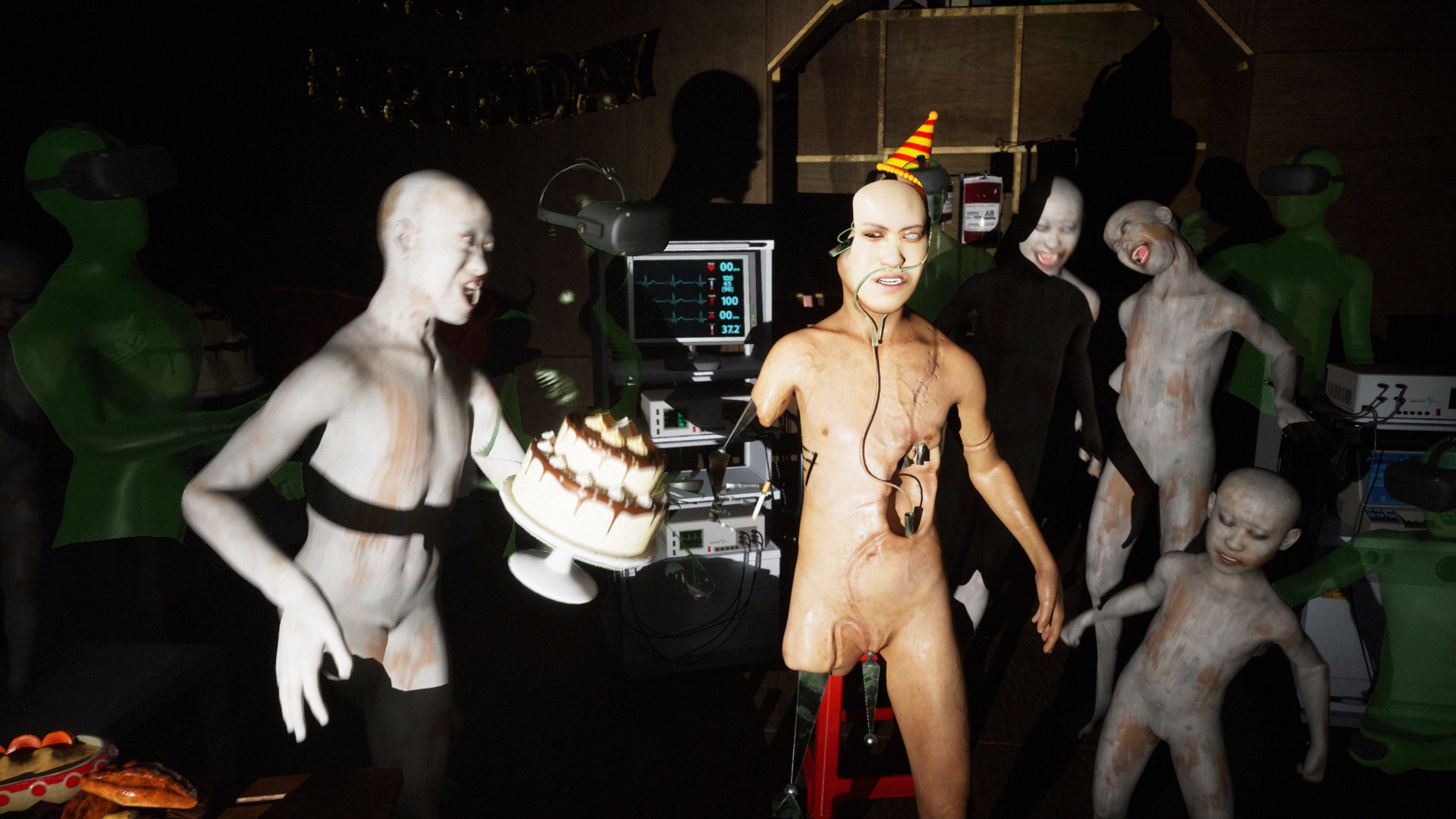

在李亦凡遊戲引擎時期的作品中9,多數都將表現形式對準前述兩種對於人類感知與思考的挑戰。在臺北數位藝術中心展出的《important_message.mp4》,以三頻寬尺幅投影與大量事件同時發生的方式,強迫觀眾進入大數據的資訊「過剩」狀態,提煉在資訊汪洋中迷失方向的效果,而且並未打算在敘事層面上達成因果性的整合。或許因為這樣,最後不得不在大海的背景中補上海子的詩,以情節完全無關的片段來穩住情緒,並收束出一個看似身心平衡的畫面與結尾。相對於《important_message.mp4》處理「資訊過剩」議題;《難忘的形狀》在意的是在「場景」而非敘事先行的基礎上,「創造工具以增加操控(manipulation)能力」。這個作品以遊戲引擎提供的操作方式作為基礎場景,李亦凡打造了一個封閉的世界,其封閉性來自於世界「全面地後製化」。換句話說,沒有最終版本,「生產被無休止地編輯與重組」10。作品中出現的腦內小人、MetaHuman表情包中的舌頭,還是不斷出現的後設(與後設的後設)位置等等,都是無休止地編輯與重組過程中各種「非意識認知」的顯在化:腦內小人對應於控制的慾望;舌頭對應於不自覺的重複;後設位置對應於觀點的非同一性與時間的遲滯性。因此,藝術家不只「時時刻刻地」對位圖像表現的位置與創作者所在的位置,還讓圖像的製作與圖像的表現,兩者相互轉換功能,藉以指涉彼此,進而實現封閉的意義迴圈。藝術家透過縮短自己與觀眾之間的資訊傳遞鍊,讓我們快速且明確地看到「形式生產」與「意義創造」之間的關係11,以「『意義』就是『意義的生產』」抵抗封閉世界中的數據過剩與非意識認知。

李亦凡,2023,《難忘的形狀》影像截圖。圖/藝術家提供

李亦凡,2023,《難忘的形狀》影像截圖。圖/藝術家提供

相對於李亦凡在遊戲引擎這種場景中,思考操控性的方式與位置;李憶銖則是在濕地Venue五樓空間(以下簡稱「濕地五樓」)與劇本敘事的雙重限制下,為了不要讓自己太過容易回到劇本敘事,從而失去劇本原在敘事上的多焦企圖,所以邀請了其他三位導演(各自邀請演員)12參與《秘密行動代號》,一起來處理「導演作為劇場操控者」的問題。13

受2014年大卡車衝撞總統府事件的啟發,劇作家郭宸瑋希望以多個社會底層人物的視角為基礎,交織架構出社會結構。對於「交織」的形式,他沒有特定堅持,甚至提到自己在構思劇本時,曾想過一個以展覽形式加以呈現的版本,每個場次在展場中都是一個裝置,所有場次同時發生,觀眾可以隨意走動並自行組織經驗。郭宸瑋在演出前的直播中更提及,為求貼近前述企圖,創作者們思考表現方式時,可以只把劇本敘事中的場次當成「素材」。

濕地五樓是一個凹字型的空間,由左右兩個房間與房間之間的通道組成,通道上的一個小空間,也被劇組用來當直播兼展示空間。凹下之處的陽台與左右房間之間以落地窗隔開,導演們利用玻璃既穿透又可讓文字或物件依附的特質,操作陽台與房間的內/外之別。為了符合「劇場」(特別還是在濕地五樓)的時間與空間特質,導演們甚至改動了劇本中不同場次的順序14。我認為,非典型空間與劇本敘事構成了《秘密行動代號》的劇場場景,如何在此一先於現場作品的雙重限制下,以戲劇的形式達成「用底層不同個體的多焦視角以呈現社會整體結構」的目的,就成了導演們的挑戰15。

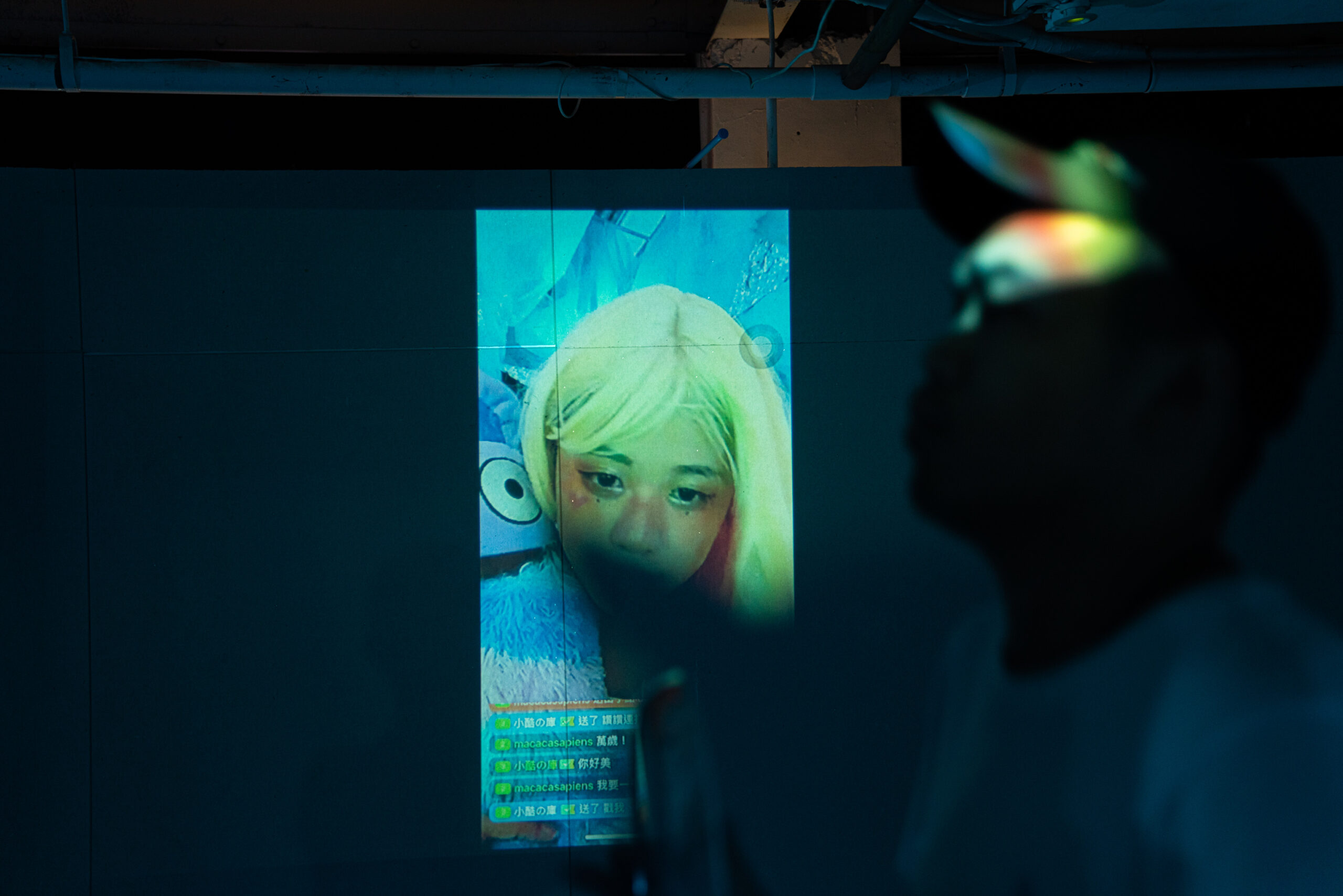

草搞場,2023,《秘密行動代號:斬殺歌利亞》演出劇照,濕地Venue。圖/蘇森攝影,草搞場提供

草搞場,2023,《秘密行動代號:斬殺歌利亞》演出劇照,濕地Venue。圖/蘇森攝影,草搞場提供

多數觀眾在進入濕地五樓之前,對於劇本與表演內容並不熟悉,所以他們是在不清楚會發生什麼事情的情況下,為自己生產了意義的路徑。這意味著觀眾無法參照相對穩定的外部規則與秩序安排,而必須自行面對大幅度的未知,一步一步地試錯以生成「經驗」。在未知中摸索並逐漸形成經驗的歷程,對我而言,正是Paolo TOTARO與Domenico NINNO所說的「遞迴(recursion)的過程」,這個過程指的是:「運作單元(operator,在本文中主要指的是觀眾)將自己的輸出作為下一次的輸入,形成一個可以根據需求無限運作的迴圈,用以產生無限複雜的序列。」觀眾(運作單元)就是「不斷以循環行為(circularly acts)作用於自身結果的人」,而循環行為的產物,也就是「由重複應用於這位觀眾所生成的序列(sequence)」16。簡單地來說,由於空間與劇本相對複雜且內容未知,所以觀眾只好「步步為營地」(也就是,遞迴地)思考參與方式,自行判斷自己的每個行為與表演間的關係,甚至必須考慮哪個動作之於表演具有/沒有意義17。但是,在「用底層不同個體的多焦視角以呈現社會整體結構」這個組織行為意義的大方向未知的狀況下,觀眾首先必須先「無中生有地找出目的(創作者的意圖)」。

在思考「經驗的產生」的時候,區分第一人稱視角與第三人稱視角,對於我們理解「步步為營」與「無中生有」的效應而言是關鍵性的。觀眾「參與」之所以成為當代劇場重要的議題,其中一個關鍵面向就在於,當我們以第三人稱視角旁觀敘事發展時,需要揣度「(內在的)動機」來設立「角色」行動時的決策標準。不過,在我們這個時代,猜測另一個行為者的「動機」越來越成問題,這正是這篇文章想要指出的:從溝通的角度來看,複合性技術成為基礎設施,並導致「現實感(sense of reality)」的「轉軌」。我認為,如果考慮「現實感」建構時「數感」參與其中的方式,或許能夠更貼近數位網絡時代劇作家與導演們對於「多焦視角/整體(統一的)結構」(多/一)的目標設定18。

草搞場,2023,《秘密行動代號:斬殺歌利亞》演出劇照,濕地Venue。圖/蘇森攝影,草搞場提供

草搞場,2023,《秘密行動代號:斬殺歌利亞》演出劇照,濕地Venue。圖/蘇森攝影,草搞場提供

這裡所謂的「數感」,指的是透過數字(numbers)所表達的秩序關係(order relation)。TOTARO與NINNO認為,「現實感」的建構與數感的關係,就歐洲而言,最晚在中世紀末期就具有演算法式的運算(computation)性質,運算是數學式的心理世界與現實的具體世界(concrete world)兩者的媒介,不同的時代與文化技術的運算方式並不相同,也因此發展出不同媒介物。兩位作者列舉了幾種不同的制度:現代以降的經濟世界以市場為場域,將現代時期對於空間、時間與交換價值的概念轉化為數學維度,以「貨幣」為媒介、「價格」為形式,塑造現代經濟體系的市場交易經驗;不同於經濟世界,19世紀以降的工業與服務機構,則以「組織」為場域,分類勞動者與其行為(勞動力),將「勞動力」這種媒介以「行政」的形式,採「科層制」演算法,塑造泰勒主義式(Taylorism)「組織」的經驗。

我認為,《秘密行動代號》可被視為構造臺灣當代社會底層人物現實感的嘗試19。在這裡,所謂的「底層人物」,不是以工業資本主義方式來理解的無產階級。劇本中的3C銷售員、總統府衛兵、飯店服務員、受到性騷擾的女性員工、補習班職員,這些人之所以都是「底層」,或許只有在以認知發展、知識獲取、社會合作、資訊流通為關鍵能力的認知資本主義(cognitive capitalism)或平台資本主義(platform capitalism)的時代,才會因為受限的資訊管道、同溫層化的社交網絡與缺乏數位工具協作的認知能力而成為同類人。在這樣的底層與頂層之間,以印刷術技術作為支撐的「想像的共同體」大幅失去效力,換句話說,「社會」將個體個人化的架構在我們這個時代大幅失去它的參照效力,並讓位給數位網絡化的人際溝通(也就是LOVINK所謂的「社交(social)」),與平台演算法所形塑的同溫層。作為中介的演算法,打斷了人與人之間的溝通互動。在意見與信念上,被同溫層包裹住的個體,相較「想像的共同體中的個體」更為僵化,因為他們與擁有不同觀點及態度的人的互動機會被減少了。大環境裡有更多表現上看似特立獨行,但是在資訊消費或認知行為上卻相似的個體20,在多數時候,這些個體所擁有的社會與文化資訊及記憶間的交集頗為有限。正是在這個沒有共同記憶(不具有足夠先備知識)的點上,「無中生有」是《秘密行動代號》必須面對的重大議題,但是直到演前,這個問題尚未找到較好的解法,才讓表演者之一的戴華旭,在演前直播中建議觀眾們還是「先看過劇本再來」,比較能夠理解在演什麼。

草搞場,2023,《秘密行動代號:斬殺歌利亞》演出劇照,濕地Venue。圖/蘇森攝影,草搞場提供

草搞場,2023,《秘密行動代號:斬殺歌利亞》演出劇照,濕地Venue。圖/蘇森攝影,草搞場提供

「不具有足夠先備知識」對於第三人稱視角並不是太大的問題,觀眾們只需要搞清楚場上角色與他們相互之間的關係,接著就是等待結構自行浮現的時刻。然而,對於參與式的第一人稱視角作品而言,觀眾自身就是一個角色,不具有足夠先備知識,意味著觀眾沒有「全局性的」理解與期待,不清楚每個當下的自己在結構中的位置,因而只能在觀看的過程中,不斷對位、校準當下所發生的事件與自己的位置及行為的關係。而且不只是當下與所有同時發生的事件(是不是還包括其他觀眾?),還必須與過往的每個事件(不管是有看到還是沒有看到),甚至必須思考這些事件在整體結構與敘事中可能的重量與價值。這樣的觀眾對所有事件的認知都是局部的,都是脈絡敏感的。我認為,以濕地五樓的空間與劇本的複雜性的共構,再加上導演們共同實驗的體驗設計方案來說,對不具有足夠先備知識的觀眾的認知任務要求(「步步為營」)已經達到「過敏」的程度21。這樣的情況意味著導演們忽略了「能夠感受到社會結構的經驗」是「(內在的)生成性」(generative)的特質,因而應該被經歷(lived)的場景成了只是被觀察(observed)的場景22,不僅導致觀眾無法確認自身的角色與位置,甚至造成某些觀眾提早放棄承擔認知上的要求而走出濕地。

我認為,「不具有足夠先備知識的『場景』」是當代社會「轉軌」的重要面向,但是在臺灣尚未受到足夠的重視。這裡所討論的導演與作品,非常敏銳地感受到這個時代的感覺結構的特殊性,分別以遊戲引擎與非典型劇場空間,探索表達的方式,特別是遞迴與生成在不同場景中的處理。雖然結果不全然非常成功,但已經十分難得,這也是本文最後針對作品希望表達的立場。

草搞場,2023,《秘密行動代號:斬殺歌利亞》演出劇照,濕地Venue。圖/蘇森攝影,草搞場提供

草搞場,2023,《秘密行動代號:斬殺歌利亞》演出劇照,濕地Venue。圖/蘇森攝影,草搞場提供

責任編輯:童詠瑋