2021年夏末,我在荷蘭埃門(Emmen)造訪了適逢50周年因而重新開放的地景藝術作品《破碎的圓/螺旋坡》(Broken Circle/Spiral Hill)。1971年,地景藝術實踐先鋒藝術家羅伯.史密森(Robert SMITHSON)受到荷蘭策展人維姆.貝倫(Wim BEEREN,當時的阿姆斯特丹市立現代美術館館長)的邀請,第一次在歐陸進行地景創作――卻也因為史密森的早逝(1973年死於空難),《破碎的圓/螺旋坡》成為他在歐陸完成的最後一件作品。

史密森於1970年美國猶他州大鹽湖所創作的地景藝術作品《螺旋堤》(Spiral Jetty),向來是談論1970年代藝術介入環境和自然景觀的典範案例。《螺旋堤》由泥、鹽結晶與玄武岩組成,是一個長460公尺、從湖岸延伸而出的逆時針螺旋狀堤防,隨著湖面因氣候變化,水平線與湖水礦物含量也會不同,《螺旋堤》時而浮出水面、時而隱身於湖水之中,因季節差異,這一個螺旋狀堤防也會呈現不同的色澤。不過,若擺脫此般典範式的理解,史密森最令人著迷的遺產,其實是他在面對美國後工業文化景觀(例如礦場、林場、砂石場)與地質紋理時,思考場址、地層、晶體與熵所累積下來的書寫和草圖;35年的短暫生命,也使得史密斯具體留下的作品數量遠不及他的思想藍本。

而今看來,當時促成《破碎的圓/螺旋坡》的時空背景, 除了珍貴地(或者也可說是令人意外地)提供了史密斯完成生前最後一件地景創作的機會,也正是歐陸現代藝術展覽史的一個特殊時刻。1971年,當時擔任阿姆斯特丹市立現代美術館(Stedelijk Museum)館長的貝倫被選任為「Sonsbeek」四年展的策展人;「Sonsbeek」創立於1949年的阿納姆(Arnhem),是荷蘭在二戰之後為了重建受戰火重創的阿納姆而設立的藝術展覽(在相似的時代脈絡下,1955年德國卡塞爾首次舉辦文件展),起初「Sonsbeek」以雙年展架構進行規劃,致力於引薦當時現代藝術雕塑和繪畫的最新發展,成為在人氣和名望上都獲得成功的國際展覽。直到由貝倫策劃的「Sonsbeek 71」,以「超越邊界」(Sonsbeek 71: sonsbeek buiten de perken)為題廣納眾多具有實驗性的當代藝術作品,扭轉了「Sonsbeek」的日後走向;在「Sonsbeek 71」之前,觀念藝術、極簡藝術、地景藝術和媒體藝術未曾如此大規模地出現在歐陸展覽中,橋接北美與西歐藝術潮流的企圖也被視為是貝倫策劃的「Sonsbeek 71」具有悠遠影響力之處。1

1971年,維姆.貝倫(Wim BEEREN)以「超越邊界」為主題,策劃該年的「Sonsbeek」展覽。圖©Sonsbeek

1971年,維姆.貝倫(Wim BEEREN)以「超越邊界」為主題,策劃該年的「Sonsbeek」展覽。圖©Sonsbeek

埃門(Emmen)是位於荷蘭東北部的一個小城,隸屬於德倫特省(Drenthe),靠近德國邊界,距離當年「Sonsbeek 71」的主要展覽城市阿納姆140餘公里之遙。史密森當年抵達荷蘭之後,踏查不同環境場址,最終決定以埃門作為據點,正是因為當時該區域呈現的是一片粗糙、開發未完成的風景,與荷蘭的其他地區形成反差,使他深受吸引。在埃門一個採石場旁的運河中,史密森建造了一座堤岸《破碎的圓》,由兩個半圓的形狀組成,直徑約42公尺,但一個半圓是空心的,初看極似東方陰陽圖的結構,並且在堤岸的中心點,放置了一顆從冰河期存留至今的巨石,在這個堤岸的靠岸一側,有一座小丘「螺旋坡」,其表面挖出一條鵝黃色土壤的螺旋形狀道路。《破碎的圓/螺旋坡》創作於荷蘭De Boer家族的私人工業用地,這件地景作品在完成後的40多年以來,一直受到該家族私人企業的維護和管理,但從未再次對外開放,直到2019年產權易主,開始由荷蘭當代地景藝術協會(Land Art Contemporary)與藝術家南希.霍特(Nancy HOLT,史密森的遺孀)主持的霍特/史密森基金會(Holt/Smithson Foundation)共同與新地主協議,讓《破碎的圓/螺旋坡》能再次展示於眾人的目光下。

地景藝術實踐先鋒藝術家羅伯.史密森(Robert SMITHSON)受荷蘭策展人維姆.貝倫(Wim BEEREN)的邀請,於1971年進行的地景創作《破碎的圓/螺旋坡》(Broken Circle/Spiral Hill)。圖/ 陳琬尹提供

地景藝術實踐先鋒藝術家羅伯.史密森(Robert SMITHSON)受荷蘭策展人維姆.貝倫(Wim BEEREN)的邀請,於1971年進行的地景創作《破碎的圓/螺旋坡》(Broken Circle/Spiral Hill)。圖/ 陳琬尹提供

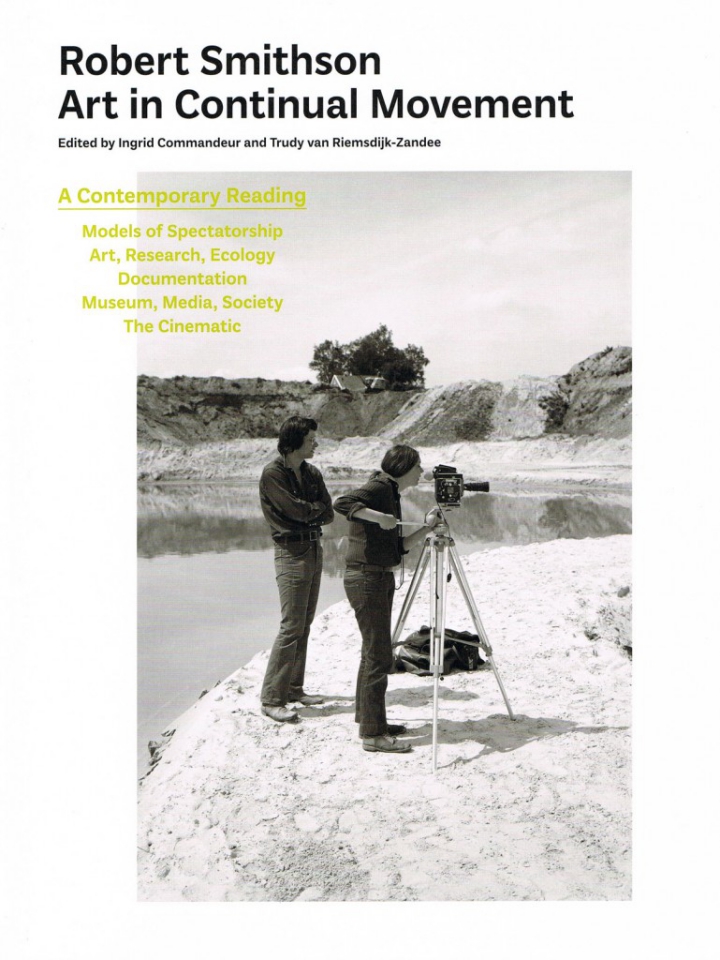

研究畫冊《羅伯.史密森:藝術不停歇》(Robert SMITHSON: Art in Continual Movement)書封。

研究畫冊《羅伯.史密森:藝術不停歇》(Robert SMITHSON: Art in Continual Movement)書封。

當我終於抵達埃門,轉搭公車至近郊,從鄉間公路步行至砂石場的途中,人煙稀少,沿途一片黃綠相接的草地,放眼望去除了少許農舍,幾乎沒有住宅。典型的荷式鄉間景色,使人猜想這些田間風光或許數十年來並沒有太大的變化。造訪埃門之前,我反覆翻閱著一本出版於《破碎的圓/螺旋坡》40周年(2012年)的研究畫冊《羅伯.史密森:藝術不停歇》(Robert SMITHSON: Art in Continual Movement),書中集結了與《破碎的圓/螺旋坡》有關的所有手稿、照片、電影構思、書信。在史密森當年的草圖中,清晰地呈現出他如何構想作品的不同結構,以《破碎的圓》為例,其概念來自1953年發生於荷蘭的嚴重水患,而在圓形堤岸中央的一顆冰河巨石則試圖指涉工業場址中挖掘、填補、堆疊、沉澱的地質證據。心中帶著對於那些手稿細節和照片的印象,讓我在步行進入採石場時湧現一股彷彿已經造訪過此地的似曾相似感。一扇藍色的鐵鏽大門在入口處開敞著,一旁陳立了的數個亮橘色停車標誌上用英文草書寫下:「Broken Circle, Spiral Hill」,沿著指示方向前進,會先看見一間老舊的鐵皮廠房,鐵皮廠房的後方是一個被矮丘圍繞的大水塘,矮丘上還有成群的白色綿羊,要再更仔細地把眼光聚焦在底端的山丘和水邊,才會發現《破碎的圓/螺旋坡》的位置。它甚至非常難以一眼察覺,幾乎融入了周圍簡單的自然景色。

穿過藍色鐵門進入後,亮橘色停車標誌上用英文草書寫下:「Broken Circle, Spiral Hill」。圖/ 陳琬尹提供

穿過藍色鐵門進入後,亮橘色停車標誌上用英文草書寫下:「Broken Circle, Spiral Hill」。圖/ 陳琬尹提供

矮丘上有著成群的白色綿羊,要再更仔細地把眼光聚焦在底端的山丘和水邊,才會發現《破碎的圓/螺旋坡》的位置。圖/ 陳琬尹提供

矮丘上有著成群的白色綿羊,要再更仔細地把眼光聚焦在底端的山丘和水邊,才會發現《破碎的圓/螺旋坡》的位置。圖/ 陳琬尹提供

在沿著水邊走向作品之前,工作人員引導所有參觀群眾先進入鐵皮屋內觀賞影片。事實上,這部短片不僅只是關於《破碎的圓/螺旋坡》的簡介,它也包含了史密森未能親手完成的遺作。在《羅伯.史密森:藝術不停歇》研究畫冊中,除了展現史密森對於地景的介入與操作,也收錄了他在手稿中詳細計畫的拍攝腳本。當時,史密森有意將未來的所有地景創作計畫以影片的形式記錄下來,剪輯成一部電影作品,然而,在1971年於荷蘭埃門創作《破碎的圓/螺旋坡》首次開拍之後,史密森便在兩年後的一次旅行中死於飛航意外,這部影片作品從未真正完成。直到40周年紀念時,透過荷蘭文化資源的支持與研究,才得以由藝術家霍特,完成這部遺作的剪輯。影像裡,史密森與霍特扛著35厘米攝影機和腳架穿梭於當年埃門正在捏塑地景雛形的工程現場,我才意識到稍早步行至砂石場、那條充滿綠意的小徑原來在50年前是如此荒蕪。兩位地景藝術開拓者伴著挖土機和推高機的工作身影,呼應了現實中在鐵皮屋內與木材堆、起重工具、零星模具並肩而坐的觀影群眾。沒有一絲為了將鐵皮屋改造成電影室的浪漫意圖,這個空間使我聯想起史密森的踏查研究照片中那些廢棄建築和人去樓空、只剩下的塵土、碎礫、水漬和黴菌的設施。

觀影完畢,沿著水邊的步道朝《破碎的圓/螺旋坡》走去,這件作品的形象在眼前越來越清晰,而我在心裡臆測著50年的時間究竟可以如何丈量一件作品的生命,一件隨著季節更迭、烈日雨淋,甚至嚴冬寒雪覆蓋的地景作品,它是否曾經在某個時間點被自然力量給破壞地不成「藝術」了?土石堆、泥土和破碎的物件,是史密森於在1960年代末美國藝壇探討「非地點」(non-site)概念的重要元素,他曾將一處地方機場建設工地中採集而來的砂石與土堆,放置於幾何形狀的容器中陳設在畫廊裡;擷取一片土地、移置他處,從物件所屬的地點轉移至非其所屬的「非地點」,由此延伸出一系列非地點地誌的創作,這是史密森在當時極簡主義藝術浪潮中,轉向關注地理、地質與人造建設的獨特之處,也是他在開始地景創作之前概念化拓展空間與物質辯證關係的實驗。1960、70年代盛行於美國的極簡主義、觀念藝術和機制批判等思維,都使得傳統藝術媒介的特殊性受到挑戰,然而史密森對於礦場和廢墟的迷戀、甚至將其轉化為創作媒材,目的並不在於對文明或現代化的懷舊,而是對於如何透過這些場域與物質探達時間性的渴望。曾經以「地質代理人」(geological agent)一詞自稱的史密森,就詳細表述了熱力學中「熵」(entropy)如何深刻地影響了他對於藝術的思考;「熵」作為熱力學測量系統中失序、混亂與隨機現象的概念,影響了1960年代的資訊理論與生態學,史密森即曾引用此概念探論當時擴張的工業景觀與都會設施,於1966年寫下著名文章〈熵和新紀念碑〉(Entropy and the New Monuments)。

身處於《破碎的圓/螺旋坡》之中,我感受不到在美術館中造訪一件藝術史名作的驚豔之情,它更大程度地誘發了我對於地景的異質回憶與身體經驗。圖/ 陳琬尹提供

身處於《破碎的圓/螺旋坡》之中,我感受不到在美術館中造訪一件藝術史名作的驚豔之情,它更大程度地誘發了我對於地景的異質回憶與身體經驗。圖/ 陳琬尹提供

抵達《破碎的圓》和《螺旋坡》的交叉口之後,我直覺地沿著右方的緩坡先登上螺旋坡的頂點,希望從高處一窺這件地景作品的全貌。螺旋坡的高度比想像中低,眼前的水面、半圓形土堆河岸與巨石塊在目視的距離中並不遠,那些走在河堤上、圍繞在巨石旁的參訪人群也一目了然。除了蔓延在水邊的些許野草,以及因為坍陷、流失而縮小了尺寸的破碎圓形河岸,作品整體結構仍舊保存地很完整。身處於《破碎的圓/螺旋坡》之中,感受不到在美術館中造訪一件藝術史名作的驚豔之情,它更大程度地誘發了我對於地景的異質回憶與身體經驗:那些花蓮亞泥礦場將整座山頭挖出一個巨大坑洞的照片裡,地層紋理和砂石車交錯的景象,南投廬山區域多年來經過溫泉觀光產業與土石流災情衝擊的變化,這些在開發主義與氣候變遷交相作用下的痕跡與殘骸又如何扣連著當地原住民部落的生存政治,種種聯想瞬間使我感到眼前史密森作品的天真。近年以生態思維與行動主義為研究重心的藝術史學者T.J.德莫斯(T.J. DEMOS),便曾在他的著作《解殖自然》(Decolonizing Nature: Contemporary Art and the Politics of Ecology)中,針對環境藝術發展進程展劃分三個階段:「脆弱生態」,指1960到1970年代盛行的大地藝術(Earth Art),「系統生態」指1970年代系統理論(system theory)影響自然生態與物質轉化的藝術形式,「政治生態」則以1990年代的環境行動主義和藝術計畫為主流。對德莫斯而言,這三波主要的生態藝術發展浪潮皆有其缺憾之處,一方面是過於著重歐洲與美國的實踐經驗,另一方面,則是其對於美學概念的操作過表面。不過,德莫斯面對當代藝術的行動主義倡議,縱使提供了重新省視地景藝術與社會性的關聯,我卻也感到史密森的《破碎的圓/螺旋坡》在政治行動之外的天真並不是犬儒,而是在對於人造設施、地質與時間性的漫長拷問。

在貝倫策劃的「Sonsbeek 71」展覽中,史密森的《破碎的圓/螺旋坡》並非唯一一個異地創作的計畫,整個「Sonsbeek 71」展覽的規模跨及萊頓、格羅寧根、鹿特丹、馬斯垂克等城市;貝倫的「Sonsbeek 71」很快地被視為荷蘭境內將當代藝術與自然場址結合的先河,並對於荷蘭的地景規劃產生悠遠的影響,最顯著的例子是荷蘭中部的夫利佛蘭省(Flevoland)。夫利佛蘭省的面積有2,000餘平方公里,位於荷蘭內海愛塞湖,全境皆為海埔新生地,在1970年代完成新的與海爭地計畫之後,也開始進行長期的地景藝術建設計畫 2,羅伯.莫里斯(Robert MORRIS)的《天文台》(Observatory,1977),即是第一件創作於夫利佛蘭省的地景作品。這件以「天文台」作為概念的作品首次創作於「Sonsbeek 71」,當年展出地點為荷蘭一鄰海小鎮費爾森(Velsen)的沙丘中,因為沙丘受風向影響,隨著時間更迭,這件創作於1971年的《天文台》也在海風與沙塵之中消逝。3

順著《螺旋坡》的環形路徑走下,便可以直接通往《破碎的圓》。站在水邊,除了眼前的冰原石和緊連的遙遙水面,身後的《螺旋坡》因為視差的關係,看起來成了一個長有奇形畸瘤的小丘。當周遭的參訪群眾漸漸散離、走遠,一切顯得非常安靜,即便是在《破碎的圓/螺旋坡》50周年的公眾參觀日,基金會也僅開放八個周末,每個周末還有固定參訪人數的上限。根據荷蘭媒體報導,多年來不時有世界各地的訪客來到埃門試圖闖入礦場,只為了親眼目睹這件作品。雖然,因產權易主而讓作品有了公眾開放的契機,但不願具名的新地主對媒體透露出接管《破碎的圓/螺旋坡》的掙扎,新聞寫道:「他確實想保留它,但整個區域可能不會像現在這樣保持原始狀態。別墅或度假屋可能建在人工湖的邊緣。」這時候,我才留意到在《破碎的圓/螺旋坡》對岸遠處的樹林後方有一幢類似公寓的大廈;史密森曾經把施工建地稱為「逆向的廢墟」――意思是建築並非因被遺棄、坍崩了才成為廢墟,而是在建造之初就已是廢墟,如此看來,《破碎的圓/螺旋坡》是否會跟觀光渡假村共存的未卜命運,似乎也預示了它早已身處廢墟之中,靜靜地等候一場屬於熵的宿命。