本計畫為三位不同領域的研究/創作者共同合作的跨學科計畫,包括研修文化學、藝術與圖像史的李立鈞、建築背景的吳耀庭,以及橫跨音樂學、戲劇學與舞蹈研究的謝杰廷。「污痕結構學:城市記憶空間的建築文化學實驗」旨在討論「如何讓歷史與記憶變得可見」,透過形式與材料的分析,強調歷史並非「中性」、「客觀」地呈顯在我們面前,相反地,我們總在以形式與媒材回應歷史並進而在城市中以「紀念物」建構記憶。

李立鈞、吳耀庭與謝杰廷的「污痕結構學――城市記憶空間的建築文化實驗」(簡稱「污痕結構學」),以德國為主要研究對象,並在計畫期間赴柏林進行案例田調、歷史爬梳和跨學科詮釋,關注記憶如何在空間中被呈現,以及人們如何透過建築、城市等媒介感受曾經發生的事件。三人以各自的專業領域為基礎,從文化學、建築學、科學、身體理論等觀點對「歷史記憶」進行探究,在前期舉辦讀書會討論,將計畫概念發酵並共筆撰文,刊載於空總臺灣當代文化實驗場(C-LAB)的線上平台《CLABO實驗波》。1

「污痕」既是概念的破題也是引線針,試圖鬆動「污痕便需要被去除」的認知,並指出污痕所製造出的另一個現實亦有它能夠開啟的討論空間。「污痕」的概念變成掌權者的政治話語權,並作為宣傳或迫害的工具,如納粹對猶太人進行的種族肅清;然而在戰後,納粹之於德國也同樣被視為污痕。以「污痕結構學」的觀點來看,李立鈞認為:「是要將『污痕』概念所開啟、關於城市/歷史記憶的問題意識複雜化,並非要做非黑即白的斷言,而是要把這之間的光譜、當中的複雜性和曖昧性,藉由各個學科進行探問。」在計畫期間的開放工作室活動日,三人取徑自建築、歷史、藝術創作領域,作為探討「痕跡」的多元案例,如謝杰廷所言:「關乎兩個物件/物質碰觸在一起的狀態,並在雙方的『身體』產生可見或不可見的痕跡。」

三人於柏林的田野調查著重觀察德國人如何去處理被標記為「污痕」的歷史痕跡,以及這些痕跡在當地被呈現時所訴諸的語彙,以建築方面來說是關乎形式與媒材的選定,其他可能性諸如檔案資料的整理、機構的成立或是藝術創作的展現。吳耀庭提到「痕跡」不只代表歷史的證據或差異,亦要進一步思考它被看見的驅力――是警示意味或是喚起同理心、是期待人們以中性的立場理解還是帶著某種情緒去看待。另外,這些「痕跡」所引起的爭論也是他們的觀察目標,原因正是「記憶政治」在德國已持續且廣泛地被討論。他們以踏查目標之一「歐洲被害猶太人紀念碑」(Denkmal für die ermordeten Juden Europas,又稱「浩劫紀念碑」)為例,在當時的工程競圖階段,便有文化學者、猶太人、建築師、大眾媒體、其他受害者群體等各界人士自發性地進行討論,從各個立場與觀點探討建造「浩劫紀念碑」的正當性,又或者記憶應否保留,探討核心在這些爭論之中持續變動。李立鈞說道:「有趣的是會讓紀念物本身開始產生無法預期將走到何方的想像。這反映出德國整體作為一個民族,面對歷史事件經歷時代變遷時的態度。」

更多在柏林田野調查的見解,三人也藉由〈關於柏林紀念物的17則筆記〉一文,分享了關於媒材與感受之間的關聯性或者質疑,例如文中關於「恆久性」的概念如何在回應同段歷史時期,在紀念碑上的樣式與材質的差異,以混凝土建造的「浩劫紀念碑」,該材質原是被視為擁有經年不壞的堅固特色,實際情況卻也在十年後產生裂痕;相對地,在被納粹迫害的「辛提人與羅姆人紀念碑」(Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas),「流動的水池是主要的紀念元素,緩緩的流水呈現安寧的鏡面」提供了關於恆久性的另一種思考。

關於「浩劫紀念碑」的思考亦在「污痕結構學」首兩篇刊出的文章中有所對應。文章〈在生活裡遺忘,在遺忘裡記憶:城市、建築、紀念物的歷史閱讀〉從義大利建築師亞德.羅西(Aldo Rossi)提出的「類型建築」――閱讀建築時最基本的原則跟應用概念――切入探討,訴諸整體性的連結檢視城市、記憶與建築之間的關係,梳理歷史並提出相對應的案例。儘管建築在不同時期會有功能取向上的差異,但類型的定義並非奠基於建築機能,而是建立在得以使人共感的基礎之上。吳耀庭進一步透過「佈局」來解釋「類型」的意涵,就「浩劫紀念碑」而言,在視覺上僅是成堆的長方形的水泥碑,建築師雖未點明它是什麼,卻在比例上暗示其外型如同放大尺寸的棺材;在排列方式上,以單元化的樣式依循某種規則形成矩陣,兩種語彙都指向墓園建築的佈局。相較於地面上透過龐大量感的抽象形式將歷史融入某種統計數字;走到地下空間時,則能進入個人史的認識,包括集中營內發生之事、日記內字裡行間的情緒,其身分背景、日期、摘錄來源都明確記載;在展示上,運用對位投影的概念呼應地面上的水泥碑的位置。以感知的觀點切入,謝杰廷認為兩種空間所構成的形式張力,同時客觀又主觀、抽象又具體,帶給人們強烈的身體感差異。他說道:「這當中,無論其美學或形式,皆賦予確切的姿勢,透過空間詮釋展示了對記憶的態度。」

「污痕結構學:城市記憶空間的建築文化實驗」計畫中的「記憶組構工作坊」,組構單元一覽。圖/黃鈴珺攝影

「污痕結構學:城市記憶空間的建築文化實驗」計畫中的「記憶組構工作坊」,組構單元一覽。圖/黃鈴珺攝影

放諸「污痕結構學」探討的範疇,吳耀庭說道:「『類型』提供人們在日常經驗或歷史記憶之中找到聯繫的方式。」而在〈可見的污痕、不可見的髒污:從細菌到紀念物〉一文則提到細菌自19世紀始得透過攝影圖像,以相片被形象化之後成為可被指認的對象,抽象的記憶也可說是在類似的狀態轉換下,並藉由建築/紀念物作為媒介,以材料和形式為元素而「成像」。李立鈞表示:「可怕的是細菌在實驗室裡可見,但是在日常不可見。這樣的認知影響了現代人的整體生活,像『潔癖』就反映出人太過於懼怕看不見的細菌危害,好像所有事物都可以被指涉成敵人,卻又不知道在哪裡?」以此看待當代城市記憶空間,李立鈞認為記憶之於人的關係也是如此,處理記憶、歷史都是在將某種不可見成為可見的過程,並且在城市空間裡形成可見與不可見的政治。也就是說,突顯與隱沒不必然是對立的狀態,對於歷史的不同指涉可能重疊或並置,也可能反映在建築上的混血風格。關於城市建築之於記憶的閱讀,在〈透明性、流動性、暫時性,多層紀念的結構可能〉中,則進一步透過以臺北為例的城市元素,如公園、宗教相關建築、甚至街道規劃等都是反映歷史上不同政治意識的印記,並且透過諸多反映在歷史建築或者電影敘事裡,關於「記憶」的多元面向的例證,闡述「多層紀念物」所乘載的複雜意涵。

由此看來,計畫的命題在抽象與具體、可見與不可見之間擺盪,就「污痕結構學」而言,人們在城市空間中形塑對過去的想像時,皆處在這種擺盪之間反覆辯證。「污痕結構學」視城市、紀念物與建築為可閱讀的記憶媒介,三人嘗試藉由舉辦「記憶組構工作坊」將抽象的記憶轉化為具體可組構的積木元件,其造型與樣式靈感多取材於計畫調研中歷史上曾實際運用於建築的材料,如玻璃、金屬、木材、石製等,再結合其質地差異所賦予的光滑、粗糙、尖銳、負重等不同感受,象徵討論歷史事件時會涉及的敘述形容,有較具體地以多出現於西方建築當中的記功柱為原型的垂直造型對應「榮耀事蹟」;也可能是指向某種身分、行為或是某種狀態,像是取椎體或塊體的幾何造型比擬為「受壓迫的少數」、「異議者」、「歧視」或「被修改的」;另外,也會以兩種材質去對應同一詞彙,以「戰爭」為例,分別有具份量感與壓迫感的實心混凝土圓球,以及可以對半打開、作為容器置入其他元件的空心透明圓球等,藉由材質語彙的安排加強描述性。

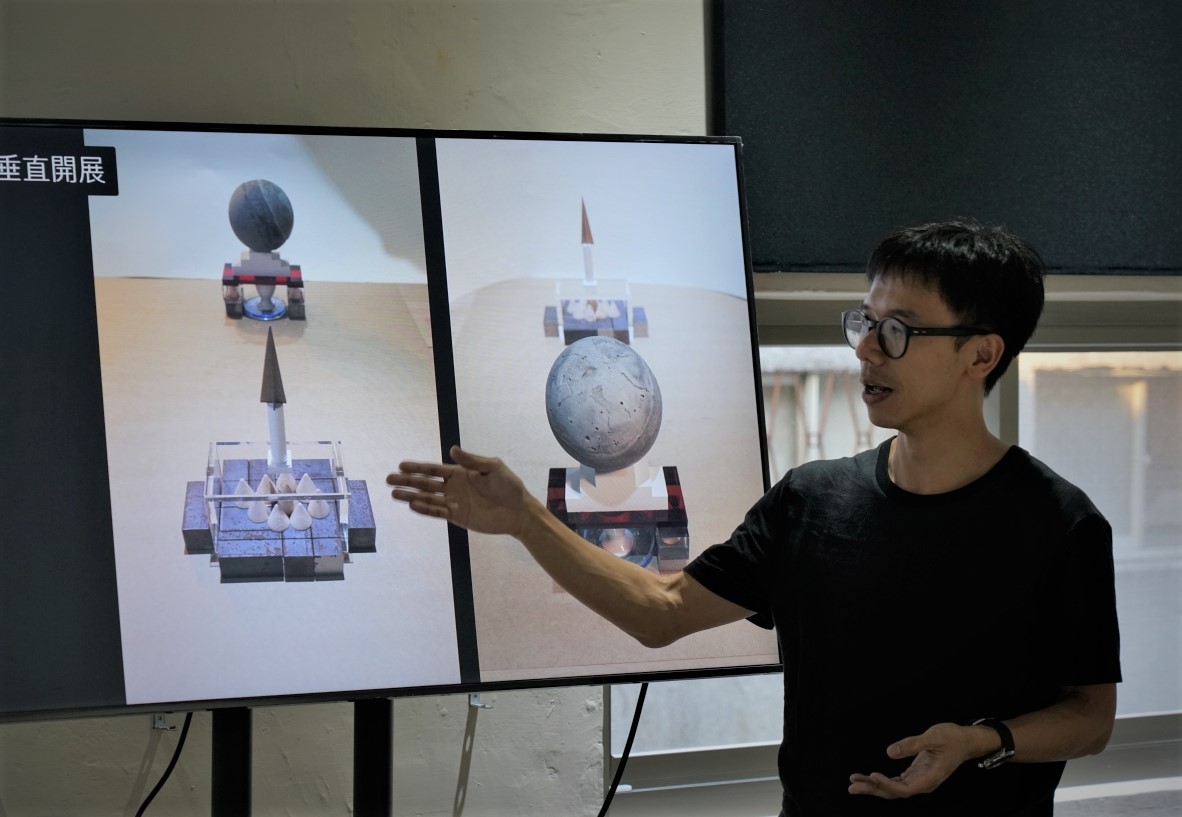

「記憶組構工作坊」現場,由講師謝杰廷解說。圖/黃鈴珺攝影

「記憶組構工作坊」現場,由講師謝杰廷解說。圖/黃鈴珺攝影

在操作上,「記憶組構工作坊」援引建築學中「概念模」的實驗性方法,試圖提供參與者藉由觸覺――對於物質最直接感受――在一塊方形桌板上組構積木,從過程中嘗試連結個人對於城市與歷史的記憶,並藉積木所象徵的詞彙和結構關係,開展個體「記憶結構」的多元性,謝杰廷說道:「當這些積木代表記憶的時候,這層關係便不會只關乎空間跟建築語彙。」然而,三人在帶領工作坊時選擇不提及歷史事件或史實作為討論基礎,而是單刀直入地解釋元件造型和與之對應的象徵詞彙,其初衷在於避免特定意識形態對於詮釋的可能影響,或者回歸到首篇文章中談及關於「『集體記憶』不直指『認同』」、與『記憶』與『遺忘』之間的辯證。」兩兩一組的參與者的確也藉由工作坊的實驗過程,在媒材與概念之間,開展出從形式佈局對應出的多元想像與詮釋,進而在各組的解說敘述中,瞭解到每人自身的歷史認知與詮讀觀點,或感受到其引起的情感迴響。謝杰廷認為「處理歷史記憶需要退開一步看歷史事件引發的情感」,雖然認同的建構確實可能伴隨著情感或者激情的作用,如他所言使得每個人的差異性「消逝在意識形態的催眠之中,大家在裡頭均質化地進行認同。」

然而,在我實際參與觀察「記憶組構工作坊」的操作後,反覆思索便感到其中的矛盾。關於歷史或對於記憶的認識,仍圍繞處理「人的問題」,當「物」和「材質」在工作坊中作為主導聲音、取代人成為虛構的象徵主體,以及工作坊的操作規則與討論基礎下,我所疑惑的是,這是否也同樣落入另一種情感作用,或者有遊走在唯物精神的意味。整體而言,「污痕結構學」開啟了理解城市和歷史記憶相關的問題意識的多元可能,但若進一步思考前述提及的情感或意識形態觀點,當中的眾聲喧嘩是否仍可能在「記憶組構工作坊」中更被同時攤開來探討、面對,而不至於處在某種近乎退位或是迴避的狀態。