當代日常生活中,深偽色情所帶來的傷害、AI圖像濫用的現象,如文化前線活動「人工不智慧:深偽情色與AI偏見中的性別暴力」1所提出面對性別科技議題之難,使用者們各自面對浩蕩而複雜的網路世界,在每個人都要強化自己對科技認知和防範自身權益的同時,在實體生活中,有哪些集結和集思廣益的機會?

立基於對此課題的關注,本篇想藉此機會帶讀者走到荷蘭鹿特丹此時此刻藝文工作者的生活環境中,荷蘭在幾年前也經歷過 #metoo運動,面對當代日常生活裡的數位跟蹤、性騷擾、性別不友善等情境2,以筆者有限的日常觀察為線索,我們可以看到哪些與性別運動/女性主義相關的實踐?又,大家是如何開啟討論社群衝突、與維繫社群的話題?帶大家一起在藝術現場探看藝文工作者面對性別和日常衝突的預備與實踐案例。

我們將從日常的單個社群活動、藝術家舉辦的個別的工作坊、以及展覽、活動規劃為例,勾勒我們所觀察到的藝術和生活面對性別衝突、張力的實體情境。本篇將聚焦在荷蘭鹿特丹為主的幾個計畫和社群片刻「反思.再生:以性別暴力為焦點的音樂與對話」、「再造安全與科技未來工作坊」、以及「聽我說:衝突表達的共學場」,勾勒在這裡的實體(潛在)社群的情境與狀態。

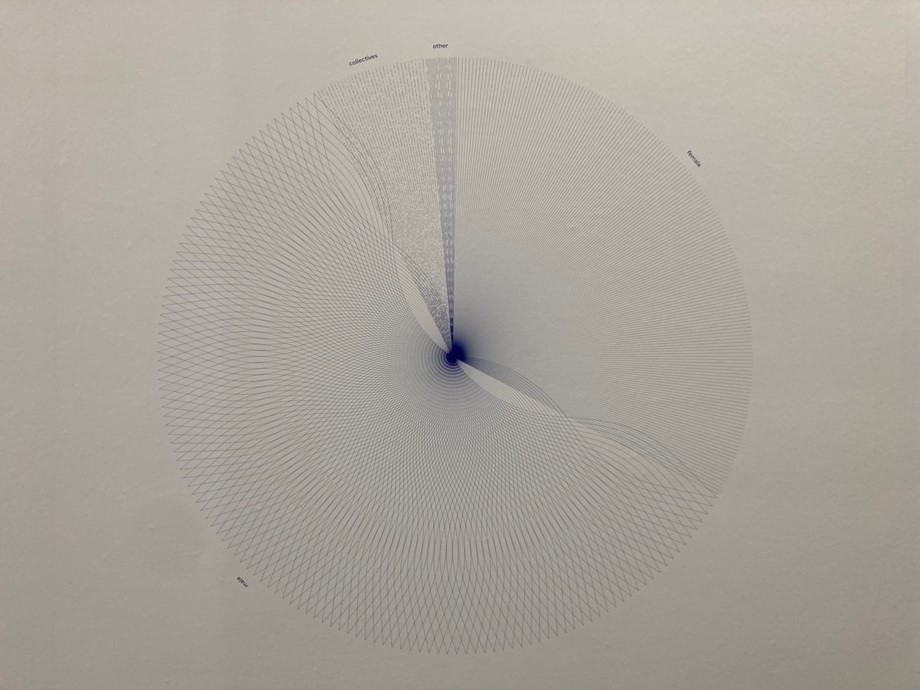

35週年回顧展。圖/洪芷寧攝影

35週年回顧展。圖/洪芷寧攝影

在開始前,我們可以先來到剛展出35週年紀念的鹿特丹梅利藝術中心,在圓餅圖裡,可以看見歷時展出於此的藝術家比例,以傳統分類的性別分類,兩個性別(male-female)比例懸殊,以男性藝術家為大宗,藝術團體位居第三位、最後一個類別則是其他。同一面牆的圖示亦包括藝術家國籍分佈、以及受邀次數的分佈圖。

這個圖表讓我們意識到性別在藝術展演中的權力關係,而在以下案例中,我們或許也可以發想一個日常的提問:在一個自己需要新適應的社會,如果對性別與權力關係有興趣、或有探索需要的我們,可以往哪裡去、誰在那裡組織?

35週年回顧展。圖/洪芷寧攝影

35週年回顧展。圖/洪芷寧攝影

首先讓我們來到鹿特丹藝文機構WORM3,今年初的「Fem Fest 2025」,主題即為「性別暴力」,透過藝術展演、討論活動,讓觀眾參與並回應數位和非數位的性別議題。在一場由Nouka (Anouk BOL)和Brenda RODRÍGUEZ CORTÉS主持《反思.再生:以性別暴力為焦點的音樂與對話》的演出與工作坊中,他們邀請有性別議題討論經驗的藝文工作者們,帶現場的參與觀眾們分組討論,而後是定居於海牙的墨西哥作曲家Jimena MALDONADO的表演《Taboo》。

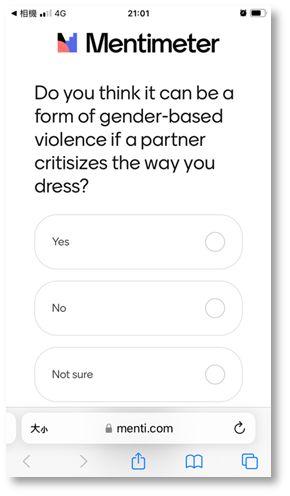

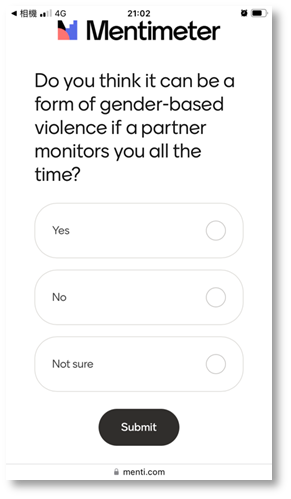

活動一開始,主持人以一連串的問題開場,邀請參與的觀眾們填答作為暖身活動。好比:「你覺得如果你的伴侶批評你的穿著,是一種跟性別有關的暴力嗎?又,如果你的伴侶監控你,這是一種性別暴力嗎?」。主持人以簡報分享從他們的視角來看,所蒐集到的關於日常生活中如何辨認「以性別為基礎的暴力」這件事,包含實際的支援系統和關鍵字索引。

WORM工作坊中,每個人可以掃描QR Code填答,圖為筆者手機的螢幕截圖。圖片提供:洪芷寧

WORM工作坊中,每個人可以掃描QR Code填答,圖為筆者手機的螢幕截圖。圖片提供:洪芷寧

WORM工作坊中,每個人可以掃描QR Code填答,圖為筆者手機的螢幕截圖。圖片提供:洪芷寧

WORM工作坊中,每個人可以掃描QR Code填答,圖為筆者手機的螢幕截圖。圖片提供:洪芷寧

接下來,觀眾們一起看數位女性主義作品《Taboo》的演出。藝術家Jimena的靈感源自一場社交媒體風暴:當時2016年4月,位於墨西哥的哥倫比亞新聞工作者Catalina RUIZ-NAVARRO與Estefanía VELA BARBA4在臉書、推特上放上一個問題,蒐集大家投稿的自身故事,這個問題很淺顯:「你第一次被騷擾的經驗是什麼?在什麼時候?」在活動發起兩個小時後,每分鐘就收到 420 條推文,在網路上獲得熱烈的迴響。

以#MyFirstHarrasment為索引,當時還未有高討論度的#MeToo運動,Catalina RUIZ-NAVARRO與Estefanía VELA BARBA蒐集到的諸多讓人心碎、震驚的故事,在WORM的這一場現場演出時,藝術家將故事內容搜集起來,由螢幕呈現的投稿畫面、加上四位表演者共同演繹,為一場全新編制的聲音演出。

回到WORM的現場,在演出後,觀眾們被分成小組來討論,在我的這一組,有長期關注神經多樣性的藝文工作者帶討論。演出與討論環節呼應,大家提到方才演出裡令人震驚的文本內容。有兩件事是我印想深刻的:大家不約而同地感覺到在讀到一些性騷擾的案例時,有些顯得非常熟悉、不少人有遇過,而這個「習以為常」其實是一種「習以為常地不舒適」,隨著案例嚴重程度堆疊,我們都感受到一種沉重的氣壓。

WORM「反思.再生:以性別暴力為焦點的音樂與對話」一景,圖呈現出建議如何判斷「不當行為」的指標,包含跟蹤、公眾羞辱、死亡威脅等。圖/洪芷寧攝影

WORM「反思.再生:以性別暴力為焦點的音樂與對話」一景,圖呈現出建議如何判斷「不當行為」的指標,包含跟蹤、公眾羞辱、死亡威脅等。圖/洪芷寧攝影

在每個人分享自己的生活觀察、生命經驗後,這句話也是反覆出現的:「有這場實體聚會真好。」與會觀眾,也許是對WORM有興趣、或者對議題有興趣,大部分我所聽到的是藝文工作者,也有上班族的加入,突然在一個晚上高濃度的專注討論和聆聽「性別暴力」的內容後,確實是這個濃度讓我們重新發現日常隱忍的不合理。這份不舒服、不合理,都在「能在沉重的討論中,實體地坐在一起」的狀態裡,獲得一些新的力氣。線上搜集到的故事、在場參與者們的敘事錯落在討論中,故事包含觀點、價值判斷,而傾聽彼此的提問和看見(或有幸接住)彼此的情緒則是實體無可取代的力量。

在會後,也因著活動、聚會大家有認識其他相關(性別)組織的可能,幾天後許多人也在倡議性別、安全的遊行中相見。

前文提到實體社群的支持力道,我們可以在2023年7月,比利時藝術機構(BUDA)舉辦的「聽我說:衝突表達的共學場」(Hear Me Out: A teach-in on conflict expression)5計畫中,進一步探索藝文現場如何「表達衝突」。

該計畫由三位藝文工作者所組成(WORM Pirate Bay 的 James PARNELL、Marnie SLATER、Laura DESCHEPPER),他們在布魯塞爾和鹿特丹兩地生活,長期關注酷兒-女性主義,邀請講者與觀眾一起討論如何面對並再有衝突的情境下溝通、並維繫社群。

他們以這句話開場:

三人有鑒於近年藝文領域的取消文化和指控文化(call-out culture and cancel culture)對人所形成的壓力、溝通方式的轉變、以及面對壓力時在團體或社群裡有衝突時,有什麼樣的表達與傾聽的方式能使我們相互學習與療癒?如何在前進時同時處理衝突?

Hear Me Out。截圖自網址。

Hear Me Out。截圖自網址。

「表達衝突(conflict expression)」以及「處理社群的衝突」,對我們每個人來說一定不陌生,但是將它在藝文場域變成一個公共討論的課題,並帶來解決問題導向的實作練習,對我來說是很值得進一步觀察的方向。而該計畫也保有線上的Radio檔案,可以從WORM的頁面連結到相關資訊:觀眾可以輕鬆的透過跨機構合作所留存的線上檔案,不斷更新最新社群的線上與線下動態。我們也可以看見地理上鄰近的城市,藝文交流在藝文生產上、也同時是藝文社群的形成,以這個計畫來說,成員主要的生活與工作地含括布魯塞爾、海牙、鹿特丹,這樣的線下、線上距離也是對從臺灣來的我來說,很有趣的經驗⸺我們好像可以試想,當我們在自己的城鎮從事藝文工作,面對性別/權力的張力與衝突,我們如何尋求支持?支持系統是什麼?一個新落地的工作者找得到能討論的彼此嗎?

「衝突是真實的」他們說,他們練習如何看見並在衝突裡停頓,肯認這些時刻和感受,並交流彼此的社群經驗,讓衝突不只被解決,也留一個空間讓處理本身有集思廣益的餘裕6。講者之一的Lucas JOHNSON分享到,只要等待夠久、高張的情緒和衝突也總會回歸,在他協助衝突溝通的經驗中,他認為直視且預留時間與空間是很重要的,也適時讓鴉雀無聲時就鴉雀無聲,對「衝突過渡到接納」的節奏有耐心是重要的:「衝突會出現,我們就為衝突做好準備。用柔和的方式彼此交流,當衝突來臨時,我們就能彼此寬容。」

面對日常生活的性別暴力與挑戰、社群維繫橫豎都難,不過,還有另一種難,是人生安全的課題。

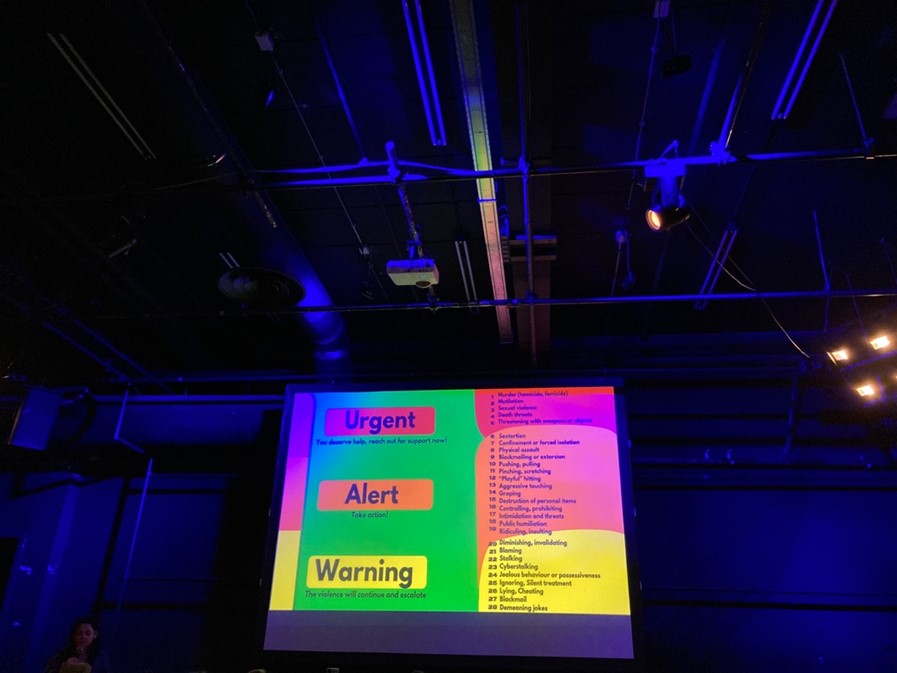

談到性別、暴力、社群,許多人也在談一種範圍也很大的安全感:日常生活的人身安全、以及重思監控/監視器所帶來的「安全」。在今年9月初的「再造安全與科技未來工作坊」(Reclaiming Safety and Tech Futures Workshop)中,由藝術家Shruthi VENKAT帶領,鹿特丹藝文組織Engage ROTTERDAM主辦,我參加到晚上6至8點的這一場,在鹿特丹火車總站走路5分鐘的地方舉辦。

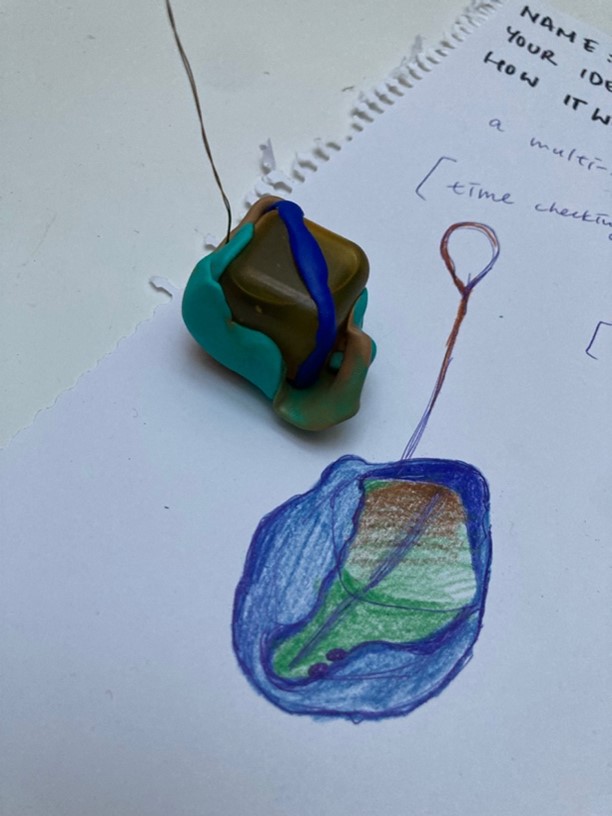

藝術家帶大家討論「什麼讓我們覺得安全/不安全」,很快地,大家會在一來一回的寫字和對話中,聽見各自的經驗。在這些敘事中,「在哪裡」是重要資訊的一環。討論的過程中,我們各自提出對鹿特丹不同地點、位置的觀察和親身經驗,勾勒出鹿特丹的安全經驗地圖。工作坊的後半段,大家各自想像一個反監控的穿戴式科技裝置:「帶(戴)著什麼會讓你覺得有安全感?」。

我的是一個迷你如鑰匙圈的小物,裏面有沙漏功能的倒數靜心裝置、以紓緩面對不可預測公共空間的緊張感,有兩顆假想的備用藥,也預備空間放自我防衛的尖銳小物。其他在場的參與者則開展出更「壯大聲勢」的裝置和幽默感,我的筆記是,面對這種安全/不安全的課題,參與者們的個性也體現在防禦上呢。「退」或者「防」是一種策略,而有力量的壯大自己、更是我沒想過的預備方式。

工作坊一景。圖/洪芷寧攝影

工作坊一景。圖/洪芷寧攝影

工作坊一景。圖/洪芷寧攝影

工作坊一景。圖/洪芷寧攝影

工作坊尾聲,藝術家邀請到長期在帶「自我防衛課程」的講師到現場,我們練習互相甩開彼此的牽制,類似防身術的簡易版。講師也提醒在荷蘭「因自我防衛而攻擊、傷害到對方是不合法的」,因此也延伸出「我們能用什麼工具合法的自我防衛」的實際討論。回望近幾週的荷蘭在地新聞,因阿姆斯特丹有一名青少女被殺,再度引起大眾對於公共安全的討論,在「防狼噴霧」被禁用的土地上,實際的自我防護、以及想像的科技穿戴裝置能是什麼?便是這場精巧有力的工作坊所帶來的思考。

深夜的城市,無論我們與藝文工作的距離是什麼,享有「安全」和「安全感」是最大共鳴。

在日常生活中,我們觀察到如不同城市的酷兒健身房組織7,也不時與文化機構合辦培力工作坊,也有自我防衛的課程等等。也可以看見有越來越多的藝文工作者和機構關注「不顯而易見的障礙」(Unseen Disabilities),如關注,舉辦許多活動來連結文化領域內對神經多樣性的關注、促進文化近用的活動、以及培力工作坊的「Creatives with Unseen Disabilities」8團體等,活躍於荷蘭。

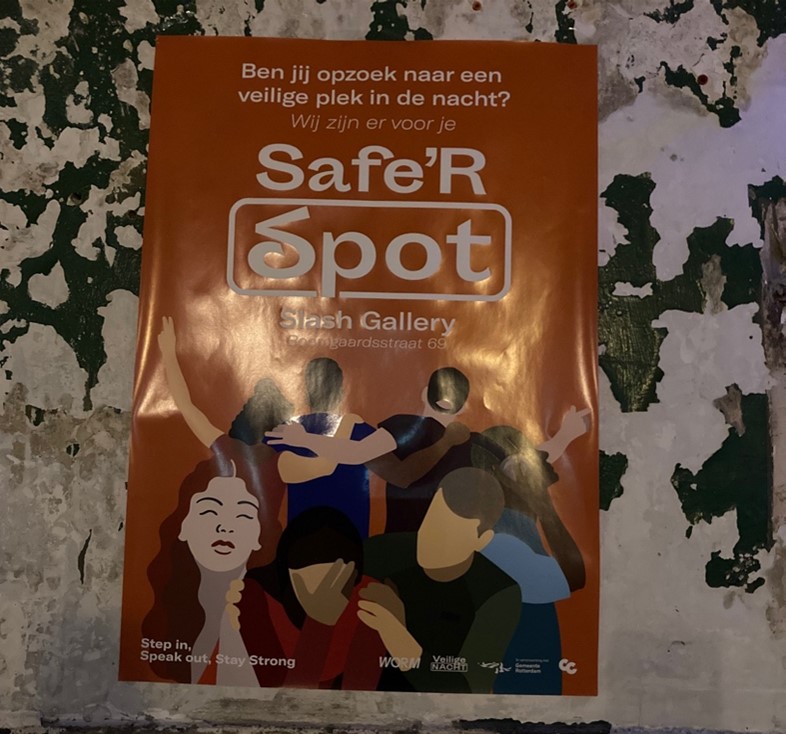

另外,也可以參考活躍的社群如「Feministas en Rotterdam」,由西班牙語移民組成、以鹿特丹及其周邊地區為基地的跨性別包容、反殖民的女性主義團體。以及相關的公開社群如「het Rotterdamse Jaar van de Vrouw」、以及致力於創造安全與包容鹿特丹夜生活的組織「Stichting De Veilige Nacht」等。

我想到在WORM那場暗夜的討論,或許,面對性別、衝突、與安全(感),「拒絕習以為常」是可以強化的精神,藝術與生活的不可分、科技裝置的運用和個人處境的反思亦不可分,話題難以切分:安全、性別、認同、城市、空間息息相關,我們看見有四季不間斷的討論與集結,讓互相聽見作為見證,朝向一個仍然困難、但也許成形一個更安全一點的環境,在這環境裡,可以有暗夜、有衝突,也保有留給衝突的餘裕。

在WORM的牆壁上可見的海報,也可以透過這個看到不同在地組織對安全議題的合作。圖/洪芷寧攝影

在WORM的牆壁上可見的海報,也可以透過這個看到不同在地組織對安全議題的合作。圖/洪芷寧攝影