隨著科技技術的演進變化,藝術文化的生產模式也跟著流變,藝術家所使用的媒介從畫筆、攝影、電影,逐步延伸到網際網路與人工智慧,如今程式碼也成為當代藝術創作的重要基底。然而,網路/網絡藝術(internet art/net.art)的起源和歷史是什麼呢?是誰最早將網路當作藝術創作的媒材,將網站本身視為藝術作品,或是以「網路文化」為主題進行創作?這是藝術史中常見的一個問題意識。然而,這個問題預設了一個藝術流派具有單一的源頭,並帶有強調「誰是第一」的競爭心理。

一個藝術流派或類型是否存在單一「起源」,可能是一種迷思。歷史哲學家華特‧ 班雅明(Walter BENJAMIN)認為歷史的形成是同時串連當下與過去的過程。世界具體的現象與對象(object)猶如星星一直都在天空中,而我們將它們串連成星叢,星叢是由我們主觀連結而成的,但這不是說星座就是完全主觀的,因為星座的形成也是同時根基於歷史、神話與文化傳統之中的,因此「星叢」作為觀念(idea)既是主觀的也是客觀的。1班雅明更進一步論證,歷史的時間「應該是」(倫理學意義的規範下)非線性的,現在與過去共時發展,我們在每一個現在都可以把星星重新連結成新的組合,換句話說,就是透過當下的經驗,回首過去的碎片(碎片是指被壓迫的歷史殘骸),而重新產生連結形成新的星叢的過程,而且這個過程是一個持續變動、湧現與消逝的過程,有別於線性的因果關係或編年、日曆的歷史時間。2

另一方面,網路/網絡藝術的創作深受社會、經濟和歷史結構與機制的影響。在1990年至2000年初,不同地區的網路普及程度直接影響了網路藝術社群的形成。截止至2007年,全球網路使用者僅占世界總人口的20%3,顯示網路仍未普及。此外,由於網路/網絡藝術的保存成本高昂,加上科技技術的快速更迭,資源不平等的現象使許多地區缺乏網路藝術作品的資料庫,也難以建立書寫網路/網絡藝術的社群。目前,保存網路藝術較為完整的機構主要集中在歐美地區,例如紐約的 Rhizome 和阿姆斯特丹的 LIMA。其他地區雖然也有藝術家涉足網路/網絡藝術的創作,但由於保存資源匱乏,許多作品最終成為歷史的殘骸,消失在藝術史之中。

受到歷史概念作為星叢和的啟發與理解數位落差現象造成的侷限,本文試圖蒐集1990年代網路/網絡藝術剛開始出現時,發生在歐洲、澳洲、美洲、拉丁美洲與亞洲的多重故事,並在文末以共同編輯的方式,邀請讀者一同參與書寫,希望可以不要標定一個單一起源,也非以描繪一個偉大的、第一位藝術大師開創網路/網絡藝術疆土的傳奇故事為目的,而是嘗試呈現無法窮盡的複數歷史書寫。

在歐美藝術史中,網絡藝術(net.art)的起源一直有一個謎樣的傳說:藝術家阿列克謝.舒金(Alexei SHULGIN)寫了封簡短郵件到一個名為Nettime的郵件群組,講述武克.契奧西奇(Vuk ĆOSIĆ) 收到一封包含亂碼的電子郵件,亂碼之中出現「net.art」幾個字,這表示網絡藝術這一媒介自我命名。阿列克謝.舒金在這封電郵中寫到,網絡藝術(net.art)這個詞其實是一個現成物。原始郵件的內文如下:「1995年12月,武克.契奧西奇收到一封匿名電子郵件,由於軟體不相容性問, 這封電郵顯示為無法閱讀的ASCII亂碼,亂碼中唯一可識別的部分是: […] J8~g#|\;Net. Art{-^s1[…]。武克感到十分驚奇與興奮,因為網路/網絡自身的機制替它所參與的活動(網絡藝術)命名了!於是武克馬上開始使用net.art這個詞彙。」4

然而,根據筆者訪問武克.契奧西奇(Vuk Ćosić)的結果,他表示這個故事完全是虛構的,這個傳聞本身就是一個網絡藝術作品,實際情況可能是一群藝術家在1995至1996年間,經常聚會討論藝術,並創建了一個電子郵件群組,該群組的共同發起人之一提議以檔案夾副檔名的概念命名網絡藝術,於是就出現了「網絡藝術」(net.art (net dot art)」這個詞彙。當時的社群也都很喜歡這個用法,後來其他人也開始使用了。武克強調這個故事中,跨國社群的集體貢獻與歷史的偶然性。

也許這個故事和解除這個故事的迷思,未來會成為藝術史中必讀的內容。雖然這個故事仍是來自西方的社群,但是至少這個故事這個故事的有趣之處,在於這些藝術家有意識地避免傳統藝術中關於藝術「起源」與「始祖」的故事。有鑑於此,約瑟芬.博斯馬(Josphine Bosma)在其著作《網絡姿態:讓我們來聊聊網絡藝術》 (Nettitudes: Let’s Talk Net Art) 中指出,歐洲區域網絡藝術早期發展呈現「非藝術流派」(non-movement)和「反歷史」(anti-history)的狀態,並擴張網絡藝術的定義,不侷限於以特定技術來定義網絡藝術:「網絡藝術作品可以完全存在於網際網路之外(…),在網絡藝術(net art)中,”net”這個字可以指涉由社會與科技所交織而成的網絡,因此,『網絡藝術』一詞本身具有相當的彈性。(…)網絡藝術的產生是因為意識到或者深刻地參與各種科技技術與機制對世界產生的影響與改變,反過來說,這些藝術作品也是透過網路技術才能夠完成與精進的。我們也可以將『網絡藝術』描述成對整個藝術領域的擴張。因此,網絡藝術本身不是一個學科領域(discipline)因為它涵蓋了,甚至連結了許多不同的領域。」5

不同於開藝術史知識「現成物」玩笑的網絡藝術(net.art)故事,另一個同樣發生在1990年代的相關數位藝術「起源」,是從性別的觀點去思考數位技術。FACES起源於1997 年春天,有鑒於媒體藝術文化界中女性參與較少,她們專為性別認同為女性者設立一個電子郵件群組(mailing list),並透過非正式聚會與活動,邀請成員分享美食、共同煮飯並討論她們的藝術作品6 。這些聚會活動逐漸形成一個女性國際網絡,涵蓋藝術家、程式設計師、理論家、設計師、策展人、活動家、DJ,以及各式各樣的數位工作者,形成具有包容與開放的社群。社群成立以來,透過非正式接觸和口耳相傳,參與者從最初的30至50位,逐步增加到2002年的近400 位。7

FACES的早期參與者凱西.雷.哈夫曼(Kathy Rae HUFFMAN)在訪談中表示:「由於我在HILUS的早期(對當時來說是過度的)線上管道,我意識到有專門為女性,尤其是學術領域的女性,設立的線上論壇。例如,1995年,由亞利桑那大學的穆莉爾.馬金塔(Muriel Magenta)組織的第四屆世界婦女大會在北京舉行時,網路上有大量女性參與;此外,還有一些早期的旨在提供訓練和女孩中心資訊的倡議,比如由兩位紐約大學的學生創辦的紐約市gURL。我仍然與一些女性主義媒體藝術家保持聯繫,其中許多人是我自1970年代末以來認識的,還有一些是我在1992年卡塞爾文件展(Documenta)專案中合作的Van Gogh TV小組成員。然而,在net.art社群中,特別是在受歡迎的郵件列表上,如理論導向的討論列表Nettime和連接東歐藝術家的The Syndicate郵件列表,男性似乎占主導地位,儘管也有一些強有力的女性參與者。(編按:如黛安娜瑪克緹(Diana McCarty))。」8

以西方為中心的賽博女性主義論述中,常常引用一個位於南澳洲的女性藝術團體VNS Matrix的藝術理念,這個團體組成成員包含:約瑟芬.斯塔爾斯(Josephine STARRS)、茱莉安.皮爾斯(Julianne PIERCE)、法蘭切斯卡.達.里米尼(Francesca da RIMINI)、維吉尼亞.巴拉特(Virginia BARRATT)。關於她們的緣起,半官方的說法是:「『VNS Matrix在1991年左右的夏季,於南澳的賽博沼澤中誕生;使命是劫持科技牛仔(technocowboys)的玩具,並用女性主義視角重新繪製賽博文化。』她們的作品橫跨影像、裝置、遊戲設計和文本,充滿了類似『賽博沼澤(cyberswamp)』和『科技空間(technospace)』這樣的新創複合詞彙,還包含一系列反覆出現的角色,彷彿構築出一個世界。」9

《賽博女性主義索引》(Cyberfeminism Index)的前言寫到:「三十年前,四位澳洲藝術家(VNS Matrix)寫下一篇結構鬆散又充滿意識流的文字,靈感來自法國女性主義理論、威廉.吉布森(William Gibson)的賽博龐克作品以及唐娜.哈拉維 (Donna HARAWAY) 的《賽博格宣言》(A Cyborg Manifesto)。經過數次修改,且初稿大部分內容遭刪除後,她們於1991年發表《21世紀賽博女性主義宣言》,這是賽博女性主義概念、思想和變革的早期宣言。這份在南澳炎夏誕生的早期宣言逐漸傳播開來,透過傳真、印刷品和慢速撥接網路滲透到國際網絡。隨著時間推移,它傳到了英國作家兼學者薩迪.普蘭(Sadie PLANT)手中,巧合的是,她也正在命名賽博女性主義。起初誕生於世界兩端的批判性思潮,很快就長成一個連結、對話和行動號召的根狀網絡。」10 與前兩個故事相同的是,這些藝術家與研究者也都很有意識地保持概念的開放性與網絡特質,如同VNS Matrix的成員維吉尼亞.巴拉特所言,賽博女性主義是「反家譜學、反作者性和充滿敵意的黏液,從不忠於任何起源。」11

雖然第二個故事雖聚焦於性別與女性的視角,但它仍是歐洲中心觀點。 事實上,1990年代並非所有地區的網路都已經普及,也有許多地方缺乏支持藝術文化發展與保存的基礎設施。例如,拉丁美洲的網路技術最早於1980年代出現於學校和公共機構,但直到1990年代中期引入美國的Word Wide Web 系統後才開始商業化。烏拉圭是該地區最早有網路的國家,然而,由於價格高昂和網速限制,網路普及程度較低。直到2015年,拉丁美洲的網際網路使用率僅達到54.4%12。拉丁美洲大多數國家自1960年代以來經歷軍事獨裁,社會經濟困境和區域孤立加劇了藝術創作與表達的挑戰。不同於其他區域,拉丁美洲的網絡藝術家並未形成穩固的社群,其原因之一是網路資源昂貴且網速緩慢,且缺乏支持健全組織和研究的社會結構。13

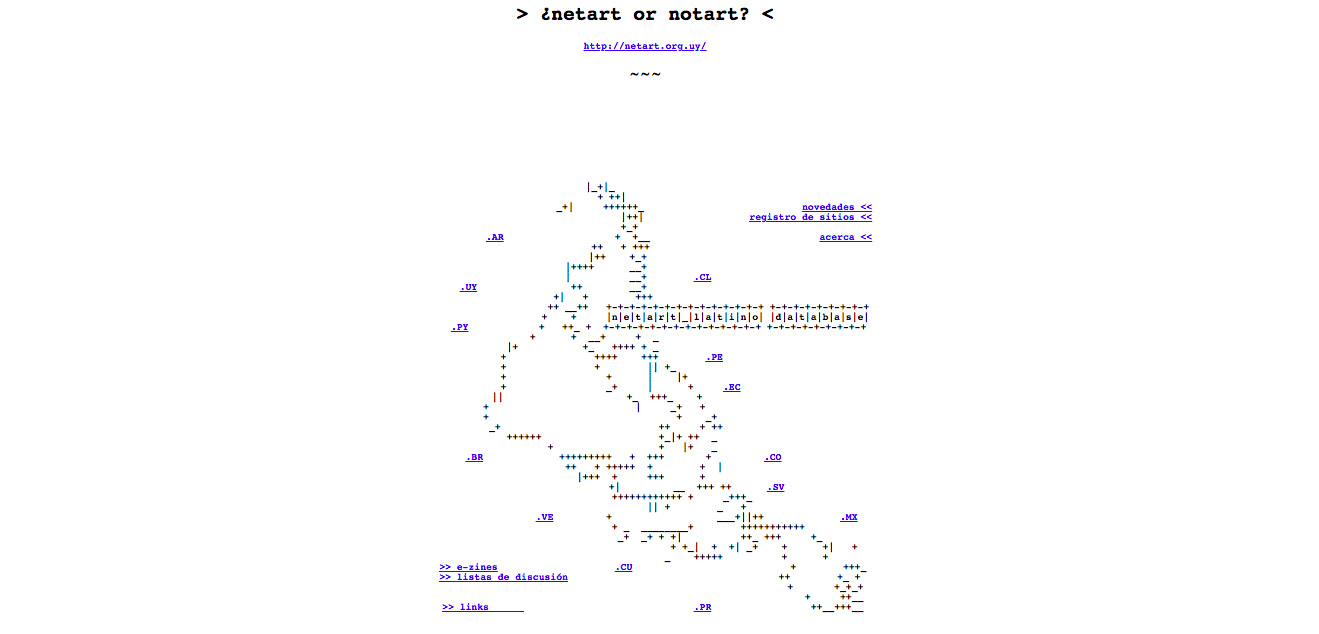

烏拉圭藝術家布賴恩.馬克恩(Brian MACKERN)指出,尋找歐洲相關資訊比尋找拉丁美洲的資料還來得容易,這個現象激發他創建了拉丁美洲網絡藝術資料庫(Net.art Latino Database),這個資料庫保存和展示當地網絡藝術作品,並留存那些失效的連結,讓人得以知道它曾經存在。這個資料庫不僅是對藝術的保存,也是一種政治宣言,賦予這些作品再度被看見的機會。14在筆者的訪談中,布賴恩提到,他從1990年代末期開始製作拉丁美洲網絡藝術資料庫,「因為那正是人們開始書寫網絡藝術的歷史、出版相關研究文章的時候,但所有的歷史敘事都來自歐洲跟北半球(例如:加拿大、美國),並只聚焦於這幾個區域的創作。這其實是非常詭異的,或者說,這是和網絡藝術(net.art) 的概念互相矛盾的,因為網絡藝術的定義必須依附著網絡本身的定義才得以成立。而最根本的一點就是『網絡』是由許多節點組成的,且這些節點之間並沒有階層關係,這是網絡的特性。而當你要書寫歷史時,又會回到以前的方法論,並以之生產論述,探問著:『起源是什麼?』、『最重要的事件是什麼? 』,從另一個層面來說,當時正在形成的歷史敘事並沒有涵蓋拉丁美洲的網絡藝術。所以我想,如果這樣的情況持續下去,拉美地區的製作跟發展將會被忽略,但這樣的忽略不應該是源自於資訊缺乏而造成的,因此,我希望能建置一個網站,讓所有跟拉丁美洲網絡藝術有關的資訊都可以從這個網站取得。」15

Net.art Latino Database 網站截圖。

Net.art Latino Database 網站截圖。

第四個故事給我們的啟發是書寫非線性史觀以及歐美文化以外藝術史所遇到的挑戰,事實上,研究網路/網絡藝術的過程就好似站在歷史的斷垣殘壁面前,試圖拼湊出可能的「星叢」,然而,在搜尋資料與建立論述時,卻無法避免地遭到主流藝術史與西方哲學概念暴風,吹離了過去的碎片殘骸。筆者正在撰寫以臺灣觀點出發的網絡藝術史,希望結合臺灣開源文化的科技史,並以協作共創的精神,逐步實現複數歷史的寫作模式。

歡迎你一同加入,編寫 HackMD連結與參考文獻:https://hackmd.io/@cloudscapemediaartplatform/rJMrTBctye