本次訪談以「南方宇宙生存指南:遊記、未來書寫與殖民地」(簡稱「南方宇宙」)的成員鄭文琦(雨蛙)與吳其育為主,討論各自分屬不同領域的成員該如何共處。訪談結束後,我參加了該計畫「旅行的意義」讀書會,當中有篇是透過亞歷山大.馮.洪堡(Alexander von HUMBOLDT)的文本討論「旅遊的體驗」。如果在C-LAB訪談也是場旅遊體驗,那我更多不是感到「南方宇宙」和諧化約的共識,而是不同生態系(不同養成背景、學科方法、研究方向)的成員在計畫合作過程的衝突與碰撞,這同時也呼應了「南方宇宙」內在的異質性。

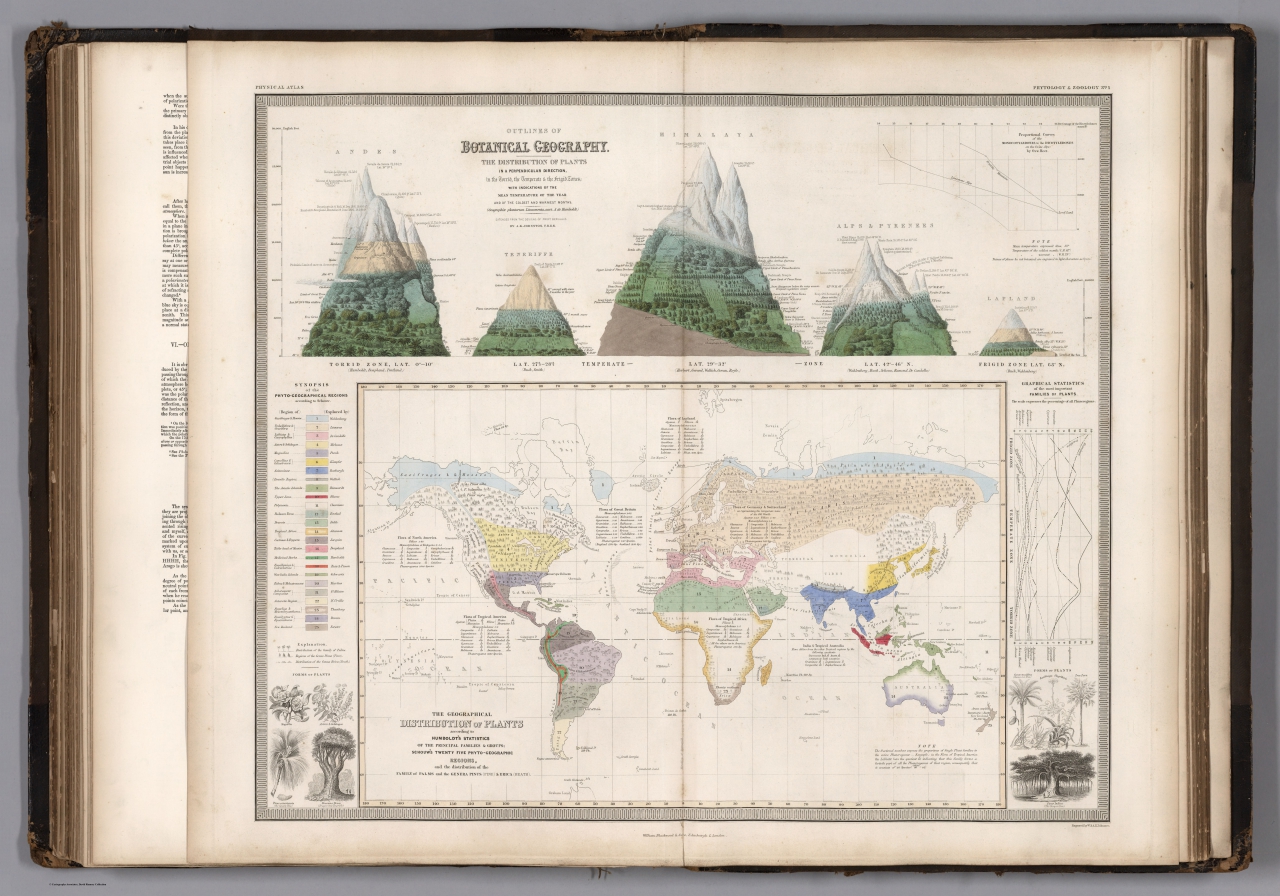

亞歷山大.馮.洪堡(Alexander von HUMBOLDT)和亞歷山大.基思.約翰斯頓(Alexander Keith JOHNSTON)出版的圖集《Geographical Distribution of Plants. Distribution of Plants in a Perpendicular Direction》(1848-1850)。圖/Public Domain

亞歷山大.馮.洪堡(Alexander von HUMBOLDT)和亞歷山大.基思.約翰斯頓(Alexander Keith JOHNSTON)出版的圖集《Geographical Distribution of Plants. Distribution of Plants in a Perpendicular Direction》(1848-1850)。圖/Public Domain

我在Google搜尋「南方宇宙」時,出現「南方東英元宇宙概念ETF」,你們怎麼看待在金融方面的「南方」跟計畫命題的「南方宇宙」關係?

鄭文琦:我們也很想前進元宇宙!但命名「南方」,確實有不同的隱藏意思。過去西方就對南方投射理想的舒適溫暖意象,比如英文裡有南方安逸(Southern Comfort)的用法。

日治時期以臺灣為中心所繪製之大東亞共榮圈亞洲地圖。圖/沈柏逸提供

日治時期以臺灣為中心所繪製之大東亞共榮圈亞洲地圖。圖/沈柏逸提供

回到殖民歷史的南方,有幾個不同轉進的層次。第一個階段是「帝國的南方」,像臺灣或琉球這些殖民地面臨新的治理體制。接下來的階段是在帝國版圖擴大到殖民地後,就要選擇北進或南進,這時「南方就帶有前進」的意思,比如從臺灣前進東南亞。最後的南方就是「南方共榮圈」,更接近我們處理的「南方鴉片」1,偏向1940年代的戰爭語境。另外,南方在「文學書寫」裡有很多不同意象,也不完全是現實的南方。我在設想「南方宇宙」時,希望有兩個反向並存的時態,一個是過去,另一個是未來。

吳其育:關於什麼是「南方宇宙」,我的想法跟雨蛙並不一致。我比較感興趣的是計畫副標中的「旅行文學」,我更關心從帝國殖民到現代化的傳播,伴隨著冒險的過程。冒險過程就是在文學創作中產生,我感興趣的是在「封閉世界的設定集」2 裡提到的「接觸」。旅行者到了他方旅行,必定會接觸另一個異世界,故事裡的主角接觸異世界時,不管是主角帶進去的物種或他呼吸的微生物,都會造成整個生態的改變。我更關注外來者對整個生態造成的影響,而殖民旅行者所產生的政治事件,事實上是生態問題。

你提到了「生態」,那我很好奇你們怎麼看臺灣近來的「生態學」轉向?晚近當代藝術與文化研究也從關注人類的生命政治問題,到了近來更關注大環境的生態問題,包括生態學、宇宙政治乃至於行星這些概念,都以更大尺度來看。

鄭文琦:18、19世紀來到臺灣的旅人通常兼具博物學家的身分,可能還沒用到生態這個概念,可是當他們闖入新地方時,一定會跟當地的人與環境互動。順著生態來談,在殖民主義裡有個重要的概念是「接觸區」,指的是殖民者剛進殖民地時,跟當地原生社群的第一次接觸。但是殖民主義在處理接觸區時,通常是「以人為主體」去思考,比較不會思考整個生態的問題,所以我們不只是談殖民主義,比較是引進其他美學概念,比如「非人」或「行星」的不同尺度,來「想像」其他世界的可能。

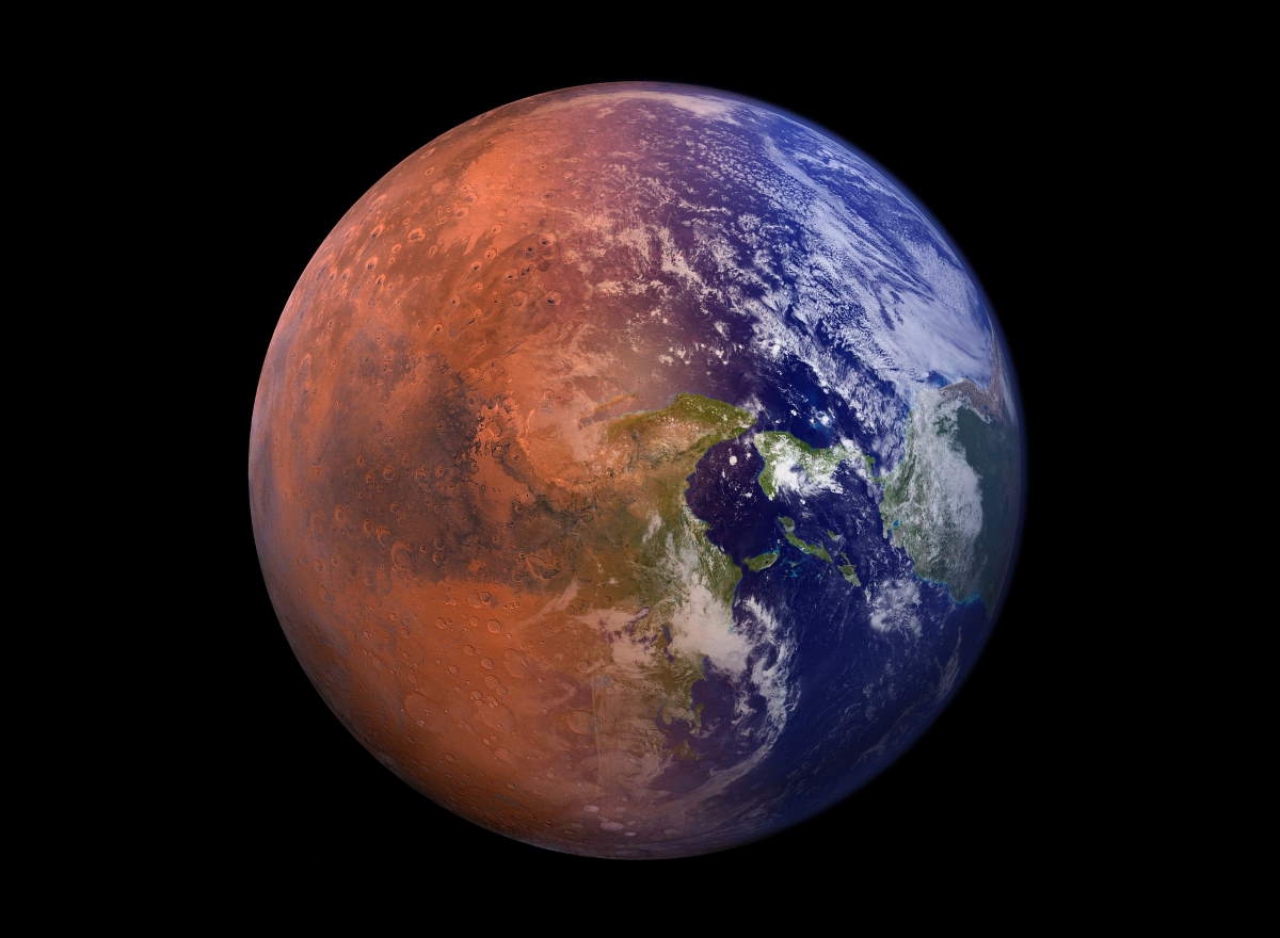

在計畫的討論中,團隊也聊到「行星地球化」(Terraforming)的概念。圖/Pixabay, CC0 Public Domain

在計畫的討論中,團隊也聊到「行星地球化」(Terraforming)的概念。圖/Pixabay, CC0 Public Domain

吳其育:我對尺度拉很大的方法還蠻感興趣。我在「南方宇宙」裡提的一個計畫是「沙盒訪談」,主要是推想我們在討論某一時空的世界觀時,如果把其中一個變因拿走,那這個世界會產生什麽樣的改變?剛才講「行星」時,我們一開始有討論「行星地球化」(Terraforming)的想法,就是未來到火星殖民時,我們能不能把火星變成地球?那我們要用什麽樣的東西去改變環境?另一方面,有另一個「地球工程」的概念,在面對全球暖化的問題,也是在想地球環境是怎樣受太陽能量、光線與熱度的影響。我也推想更早之前,人類是怎樣微調環境去符合自己的生存條件或產生經濟利益?因為,可能引進某一物種就有辦法影響整個生態圈。

關於「行星」可以從兩個角度來看。第一個是人把環境製造的宜居,那就是以人為中心思考,很殖民式地開採地球資源,但卻在開採時引起許多生態問題。第二個類似布魯諾.拉圖(Bruno LATOUR)說的蓋婭(Gaia),或者是以大地或更多物種的方式思考,不同於人類建構的世界。而拉圖也提到我們要運用另類尺度去挑戰人類中心治理的單一時間觀。關於另類時間,能不能談談「南方宇宙」如何開啟不同的時間觀?

鄭文琦:過去就包含著對未來的設想。我們今天回頭看過去時,也很難直接批判殖民者在破壞原始林相,因為我們很難回到被破壞之前的原生植物樣貌,這些作物在被引進後經過一番自然生態的融合跟淘汰後,已經不再是原來的外來種,它們也會適應環境。我們沒有辦法單純用「生態殺手」或者「恢復原生生態」這些概念來看過去,因為這是近代在環境破壞後才開始發展的,而當時的概念並不是這樣。

我更好奇的是「他們到底抱著什麽樣的心態去引進這些東西」?除了說殖民地可以產生很多的資源以外,我更注意「他在過去怎麽想像未來」。我們想再重新建構過去,假設不是這些人、不是這些作物、不是這樣子的改變,那會是什麽樣的歷史發展?如何理解這樣的生態作用?

吳其育:我們可能會認為殖民這件事是人跟人之間的關係,雖然中文的「殖民」好像是負面的詞,但在英文不同學門的「Colony」,比較是「生物的生存空間」,並不只是「人跟人之間關係」。我最近感興趣的是「定居殖民主義」(Settler Colonialism),講到更廣泛對生態觀的改變,不會只是人跟人之間的殖民,人跟物之間、生態跟生態之間也是有殖民問題,所以不單純是指哪些環境問題是因為哪個「人」做錯,是廣泛生態的殖民,而不只是人對人的支配關係,所以不再是只是談人類中心的定居者。

你們計畫中的四位合作者都屬於「不同」生態系,也可以說都不在同一星球上,你們如何面對合作中不同星球相互接觸的關係?當每個人都有自己關注的議題,每個人都在不同星球上時,那要如何共同生活(合作)?

吳其育:我們都邊吵架邊討論事情,我跟雨蛙遠距通話時,都開著擴音大吼!

鄭文琦:既然這是合作計畫,我覺得夥伴的回應還是很重要。我本來就對蒐集和整理資料感興趣,所以我去處理資料的工作倒是還好。假如沒有CREATORS的合作計畫,我不會真的整理過去長期在研究的資料,將其轉化成一個計畫,CREATORS讓我更有動力把上階段研究累積的東西轉化到下階段。

吳其育:單純就計畫合作來講,可能不如同生態圈緊密,但也是有些密集工作的時刻,如何共同生活好像只能看最後協調的結果,但能不能盡量了解「對方的需求」,像是生物之間的生存需求一樣,是我比較在意的部分。比如在計畫初期時還滿單純,就是大家坐下來說「自己想做什麼主題」,「自己的計畫」是什麼,然後各自提出計畫後,再看看能用什麼樣的方式統整。當然合作有各種方式,而我們的合作不是由單一動機開始。

在C-LAB這次的進駐團隊中可以看到近來當代藝術的研究型創作傾向,但你們切入的角度跟方法還是不太一樣。由於計畫成員組成的不同背景,研究方法上看起來也有差異,比如吳其育比較注重推測想像,雨蛙比較關注歷史實證,你們是如何處理研究方法上的差異?

吳其育:我在報告時,都會盡量說明「這是我的想法」。在這個計畫中每個人有著自己的角度,我不代表其他人發言,我不確定其他人是不是這樣想,他也會說他的想法。在這次合作計畫中,好處就是能多給彼此一點「推力」,可能有蠻多感興趣的主題,想了很久但沒有辦法實際進行,在合作計畫中如果彼此都想多做一步,那很多事情就在相互推進中完成。我和雨蛙、柯念璞的主題可能有部份重疊也略有不同,有很多部分不是我自己會主動接觸的,像是雨蛙研究時非常著重歷史的考據,剛好可以透過合作機會讓對方「導覽」彼此的研究工作。

鄭文琦:我們四位團隊成員都是主體性很強,不會想代表對方發言或講不屬於自己的東西,更多是保留「差異性」。如果其育未來做的計畫跟田代安定的熱帶植物殖育場有關,我沒有辦法幫他摘要,但各自保留不一樣的方法還是很重要。我在推進合作計畫的溝通過程不是很順利,但我還是在想,有什麼東西是我可以做的?我對錄音與虛構書寫的形式感興趣,過去做《群島資料庫》3 比較沒有自己的意見,每個人都有自己的計畫,我不會硬摘要統整,但是現在,我們嘗試虛構書寫Podcast的腳本,是大家對成果的共識,而「南方宇宙生存指南」這幾個字本身就是「有可能性」的向度。