對我來說,文字與話語之間的差異,在於文字可以與寫作者(發話者)分離;而當閱讀者將一個個文字讀入腦海時,讀者成了媒介,文字在閱讀的過程中化為話語,成為思緒的一部份。「是誰在說話?」這個問題的答案,在文字的閱讀過程中,因為讀者的參與可以變得模稜兩可。

這或許跟我自身的創作思考有關:文字如何能引導觀者啟動特定思緒狀態,以一種反身性的姿態,使觀者體驗差異化的自我?發話者「我」與對話對象「你」,在什麼樣的情境下,可以跟觀者的自我產生交疊,使其將自身想像為說話者、成為文字腳本中的角色之一,而不只是被動的聆聽者,內容的傳達則成為其次?

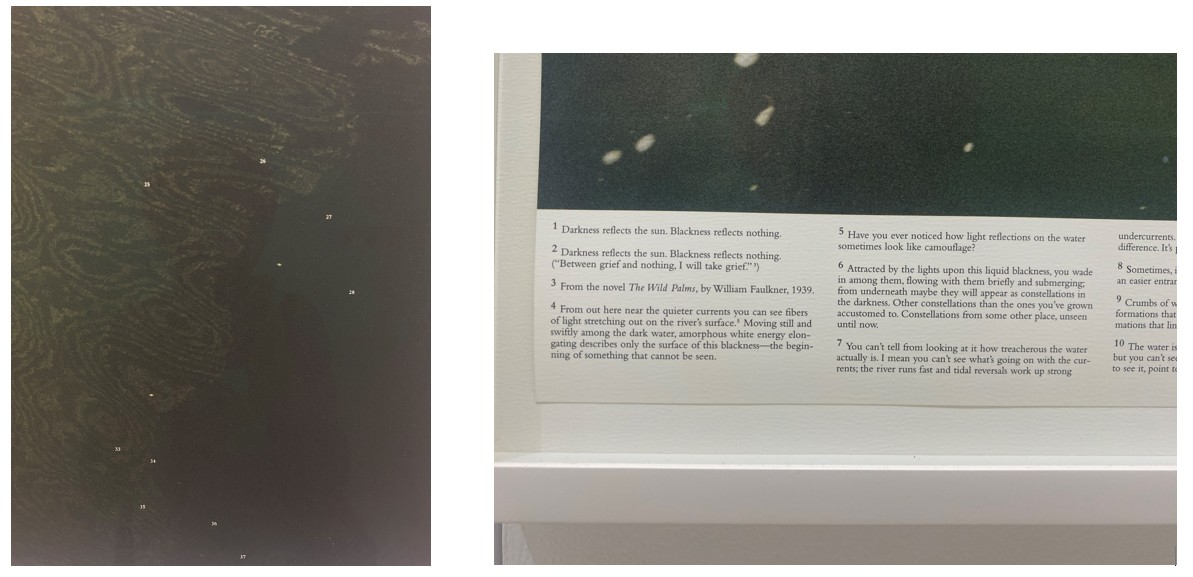

羅尼.霍恩(Roni HORN),1999,《Still Water (The River Thames, for Example)》,文心藝所展覽現場,2023。圖/林沛瑤攝影

羅尼.霍恩(Roni HORN),1999,《Still Water (The River Thames, for Example)》,文心藝所展覽現場,2023。圖/林沛瑤攝影

2023年,羅尼.霍恩(Roni HORN)在臺灣的首次個展於臺北文心藝所展出。這是我第一次接觸他的作品,而《Still Water (The River Thames, for Example)》(1999)特別讓我痴迷地駐足良久。這是一組以泰唔士河的影像搭配文字腳註(footnote),六張形式相同的攝影平版畫系列。這些腳註似無規則地散落在每幅攝影中,內容除了藝術家自己的書寫,也有許多引自文學、電影、歌曲的引文與典故,句子像詩一般以類似型態反覆出現。藉由腳註細小數字的引導,觀者沿著影像表面,仔細瀏覽水面的諸多細節,視線反覆來回於影像與文字之間。

在不同時間點上,我們隨機逡巡於腳註標示的不同位置,讀著關於水、光與暗(darkness)、暗與黑(blackness)、反射/倒影(reflection)的文字,並隨著敘述切換不同人稱與自我的多重概念(第一人稱「I」、第二人稱「You」,以及「self」),介於訴說和自言自語之間。即便水本身是中性的物質現實,我們仍然看不穿這片水面,看不見水面下的黑暗,就像我們看不穿自己不斷變動的內裏。這樣來回的觀看與切換,彷彿人試圖自我觀照的過程,而靜態攝影則凝結了「自我」在每個知覺當下的湧現(emergence)。

羅尼.霍恩(Roni HORN),1999,《Still Water (The River Thames, for Example)》(局部),文心藝所展覽現場,2023。圖/林沛瑤攝影

羅尼.霍恩(Roni HORN),1999,《Still Water (The River Thames, for Example)》(局部),文心藝所展覽現場,2023。圖/林沛瑤攝影

之所以能啟動這樣的知覺過程,文字與作品的其他元素之間的距離,似乎扮演重要的角色。攝影書《極度疼痛》(Douleur Exquise,1984-2003)前半部份,蘇菲.卡爾(Sophie CALLE)在她每日拍下、極其普通的旅遊照片上,硬生生壓上了紅色的時間倒數戳記,文字則以一種命定般的悲觀口吻,將痛苦的分手事件發生前的諸多無關小事,都視為不詳的預兆。在此,文字與影像之間的疏離關係,以及情感強烈程度之劇烈差異,則指向當下認知能在時間過程中,為過去記憶的知覺加上情感濾鏡的特性;其感覺與認知的落差,彷彿也呈現了自我與世界間的關係,或者說是人存在於這世界上,意識與現實之間的關係。

回到本地的藝術展演,近年我所知李傑的展覽,並不為作品個別命名(至少不讓觀眾知曉),每次展覽都像是一件不能被拆解開來的作品,僅僅在空間上或遠或近地有所區隔。他使用的影像幾乎能讓我感到全然地放空又專注(確實我也認為,這就是他揀選影像的某種標準),以「保持荒涼的表情」(關渡美術館,2022)為例,窗簾飄動的窗戶一角、使用過放置一旁的皺毛巾一捲、公園池畔游水的鴨子、天空和雲等;我們看著這些影像,但又沒有真的在看,獲得的是一種凝視著虛空(nothing)、無目的凝視的經驗。不論是繪畫上版印或手寫的文字,或者影像搭配的所謂「字幕」,它們就像是放空的時候,腦海裡突然冒出的一句話,也像是壓抑或忽略許久的內在聲音,終於因為放「空」而被瞬間解壓縮,如同從水底深處浮上水面的氣泡。文字的尖銳與影像的日常,兩者之間近乎無關的疏離,讓人想起在壓抑生活中對自我的陌生;而為了繼續看那些文字會帶我們去哪裡,不知不覺,我們也凝視漫無目標的影像,良久。

李傑,2022,「保持荒涼的表情」展場一隅,關渡美術館。圖/林沛瑤攝影

李傑,2022,「保持荒涼的表情」展場一隅,關渡美術館。圖/林沛瑤攝影

如果說人與自身的疏離是自我的異化,那麼異化後的「自我」也成為某種意義上的他者。在李傑的「最後一片雲」(TKG+,2023)中,一串文字以第三人稱破碎地描述A、B、C三位角色的日常生活片段,並偶爾跳接某位角色的思緒。影像中的白色、藍色與粉色色塊,時而單獨,時而一同出現,緩緩地相對移動、交疊又突然消失,角色之間的界線似乎捉摸不定。數塊倚靠牆面的板子切割了空間,使同一個色塊能被割裂成好幾份,彷彿角色自我的再度裂解。字幕所敘述的內容與色塊之間並無直接關係,但在這種無關的並置當中,色塊們被賦予了模糊、不指明的「角色設定」,看似有界限卻又難以明確區分。而「我」也就成為可扮演、替換的角色,並觸及了與他者的關係。「所以,他跟自己保持距離」,A、B、C可能是三個不同的人,也可能從頭到尾只有一人賦予自己三種角色,與此同時跟自我保持距離。

李傑,2023,「最後一片雲」展場一隅,TKG+。圖/林沛瑤攝影

李傑,2023,「最後一片雲」展場一隅,TKG+。圖/林沛瑤攝影

透過文字,李傑在作品中抽離出一個觀照的視野,使觀者的意識游移於當下感官的時間軸,及觀者自我的知覺現實之間。若說他是在一件不可被拆解開來的作品中自我分裂,兩位年輕藝術家黃點點(黃毓庭)與許芯慈的作品,則進一步以觀者當下所處的展覽現場為錨點,透過不同媒材、作品的部署,使觀者來回於當下、記憶與想像之間。

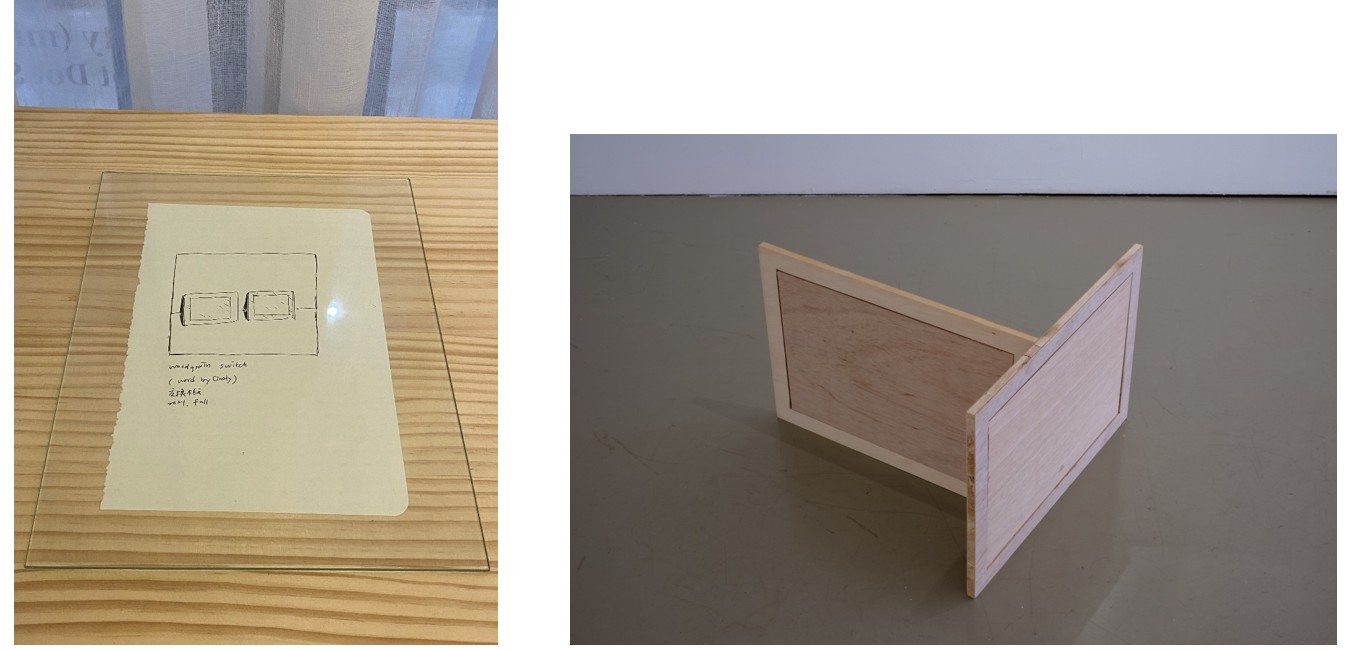

在黃點點對於視覺化與物質化的低限思考中,文字扮演關鍵角色。藝術家在「關於髒掉的檸檬黃色」(众藝術,2021)展場中,除了展示一些照片、一幅在牆角的靜照投影、一些體積不大的物件,還有一些裝框的草圖、一張〈草圖桌面〉(展場平面圖中的命名),以及在其日後展覽中持續出現的文字小書(書冊)。書冊中的頁碼大致能對應展場平面圖中的作品排序,觀者的思路因此能在書冊的文字敘述、現場的物件與草圖之間穿梭,摸索其中的關聯。例如《交換木紋》這件作品,我們可以看到放置於〈草圖桌面〉上的紙本草圖,以及兩塊以90度夾角擺放在地面、中心互相交換的木板。在草圖的構想中,兩塊木板可以完美交換其中一部份的木紋,但實際製作卻無可避免地出現鋸片縫隙。「這是一件根本不可能的作品」。1她在書冊中這樣寫道。文字在此成為她心目中「不可能實現」之概念的可能性媒介,展覽中的物質化/視覺化的物件,則成為有落差的不完美對照;或者說正是藉由這樣的對照,文字所描述的狀態才得以獲致一種相對的「完美」。

黃點點(黃毓庭),2021,《交換木紋》,「關於髒掉的檸檬黃色」展覽現場,众藝術。左圖/林沛瑤攝影;右圖:王仲平攝影,藝術家提供

黃點點(黃毓庭),2021,《交換木紋》,「關於髒掉的檸檬黃色」展覽現場,众藝術。左圖/林沛瑤攝影;右圖:王仲平攝影,藝術家提供

書冊的文字、草圖與物件,孰為孰之附註、附屬或者前因後果,在黃點點的展覽中並沒有一個絕對的定義。除了將文字、草圖與其他展出物件並置,黃點點更將其中的落差,直接以文字描述出來:「我實在覺得各種迷人的事物都弄不出來」2。如同她在「停車場」一章中寫道:「我以為失敗沒拍到的東西 跟今年冬天的記憶長得不一樣」,該段文字對應的是一張於停車場拍下的模糊照片《向S借來的作品》,即便沒有更多的說明,這樣的對照不禁使我們揣想:原本想拍到什麼?記憶裡的冬天又是什麼樣子?跟這張照片如何不同?當下的物質現實一方面迷人地超乎想像而難以被捕捉;另一方面,一旦當下成為過去,未來(想像)落實為當下(現實),處於非穩定狀態的過去記憶,或者只能以文字、草圖描摹的詩意構想,又映照出物質在難以超越的同時有所缺失(缺少與失去)。在這些落差所撐出的空間中,觀者於書冊、草圖與物件之間來回閱讀,重新喚回日常生活中思緒跳接的蒙太奇時間知覺,只存在於想像中的體驗,不知不覺間也成了作品的載體。畢竟,「如何描述一份記憶中的色光正在偏差?」4

黃點點(黃毓庭),2021,《向S借來的作品》(局部),「關於髒掉的檸檬黃色」展覽現場,众藝術。圖/王仲平攝影,藝術家提供

黃點點(黃毓庭),2021,《向S借來的作品》(局部),「關於髒掉的檸檬黃色」展覽現場,众藝術。圖/王仲平攝影,藝術家提供

許芯慈的「打包的方式」(福利社,2023)一展同樣有一本小書《五種打包的方式》,展場中的其他作品,除了兩件單頻道錄像相對獨立之外,都能隱約對應到書中的虛構角色「S」及其故事。例如,在《Lost House》這件錄像裝置中,一片林地的影像中央,被割出一塊空缺的房屋,而前往林地路上的行車紀錄器影像,以及老者以手畫下房子輪廓的影像紀錄,在在能讓我們聯想到書中第二章所描述的,S未曾造訪、只聽過外婆敘述而現已不在的老家。

許芯慈,2020,《Lost House》,「打包的方式」展覽現場,福利社,2023。圖/林沛瑤攝影

許芯慈,2020,《Lost House》,「打包的方式」展覽現場,福利社,2023。圖/林沛瑤攝影

「打包」在許芯慈的展覽中,指涉的是身處特定空間中的知覺與記憶,如何能被隨身攜帶至他處,以己身作為媒介「在任何地方展開」5。在小書中,藝術家以虛構的第一人稱「我」作為敘述者,虛構角色S的故事則以第三人稱呈現在觀者的閱讀想像裡,並描述其將身體知覺與記憶打包起來的實踐。S總是只能以自身的經驗,去想像自己要打包的地方,而敘述者也只能想像S轉述給她的故事。展場中其他作品,則是藝術家再以自己為出發點,或者說回到「自己」這個角色,去想像、虛構S所想像的這些地方⸺即便這個S以及第一人稱敘事者全都源自於藝術家的想像。書中角色S的「我」、小書敘述者的「我」、藝術家的「我」,或許還要加上作為觀者的「我」,種種對空間場域的差異想像並置在觀者閱讀的現場,層層疊套、相互重合又不斷產生錯差。以我自身為例,縱使在觀展之初即閱讀了小書,並不覺得展覽是小書文字的直接體現;相反地,因為我先行想像了五種S想要打包、「包裹進身體」的地方,當再觀看其他作品時,我的想像反而與其產生了落差。

許芯慈,2021,《五種打包的方式》,「打包的方式」展覽現場,福利社,2023。圖/王仲平攝影,藝術家提供

許芯慈,2021,《五種打包的方式》,「打包的方式」展覽現場,福利社,2023。圖/王仲平攝影,藝術家提供

我認為文字作為一種創作媒材的潛能,不只是以敘事性、說明性整合作品中的元素,也非單純作為補述檔案;而是在敘事主幹之外,刻意保留差異的距離,進而與其他媒材並陳,同時可能產生矛盾、不(完全)相符、或看似無關的隔閡。這些文字總是扮演著某個獨立的角色,彷彿帶有一種疏離的反身性格,抗拒與其他元素合為一體,或至少維持一或多位對話者/他者,使得作品總隱隱有個不和諧的回音,在內部持續相對、交鋒著。這些作品中的空間、動/靜態影像、物件等元素,則與文字之間具有落差的參照,有些乍看偶然而隨意,但在某些節點上卻能依稀產生關聯,挑戰著藝術家衡量「有關與無關」之間的尺度。

在這樣的距離之中,文字既空無又飽滿的特性得以被彰顯:因為空,其所描述的狀態能任意被想像、連結與延伸;但正因為這樣的空,它也很容易滿,光是運用同一個字詞,無數象徵、符號內涵與個人記憶,就會像水往低處流一般,隨著觀者各自的認知湧入。因著此般想像空間,而不同於相對具有普遍性的視覺與物質元素所提供的感官感覺。這麼一來,或許觀者不只是在作品內部體驗,同時也能覺知到自身意識的流動,獲得一種反覆離開又回到當下、游離於感官現場與意識/知覺之間的體驗,進而創發更多重時間感知的可能性。

許芯慈,2023,「打包的方式」展場一隅,福利社。圖/王仲平攝影,藝術家提供

許芯慈,2023,「打包的方式」展場一隅,福利社。圖/王仲平攝影,藝術家提供

責任編輯:童詠瑋