・

哈囉雅慧,好久不見,距離上次和妳碰面已經是多久的事了?更多時候遇到的是妳的作品,在展場或和其他人的談話中。我想起好久以前,有一次妳去找陳萬仁,剛好我也在,妳問萬仁如何更有效率地逐格去除掉影片中那顆白色氣球下方的結。那是妳2007年的作品《當我看著月亮》,妳在夜裡打亮了一顆白氣球、打亮了一顆在心裡頭的月亮,任它在夜空中飄忽不定,於是座標晃動了,我們獲得了片刻的、整體的⸺在眼前的氣球和心中的月亮,地球和她的衛星之間⸺我們與遠方久違的聯繫。直到妳走進畫面,切斷尼龍繩,氣球飄走了,但那份聯繫卻還依然恍恍惚惚,在心裡擺盪著。

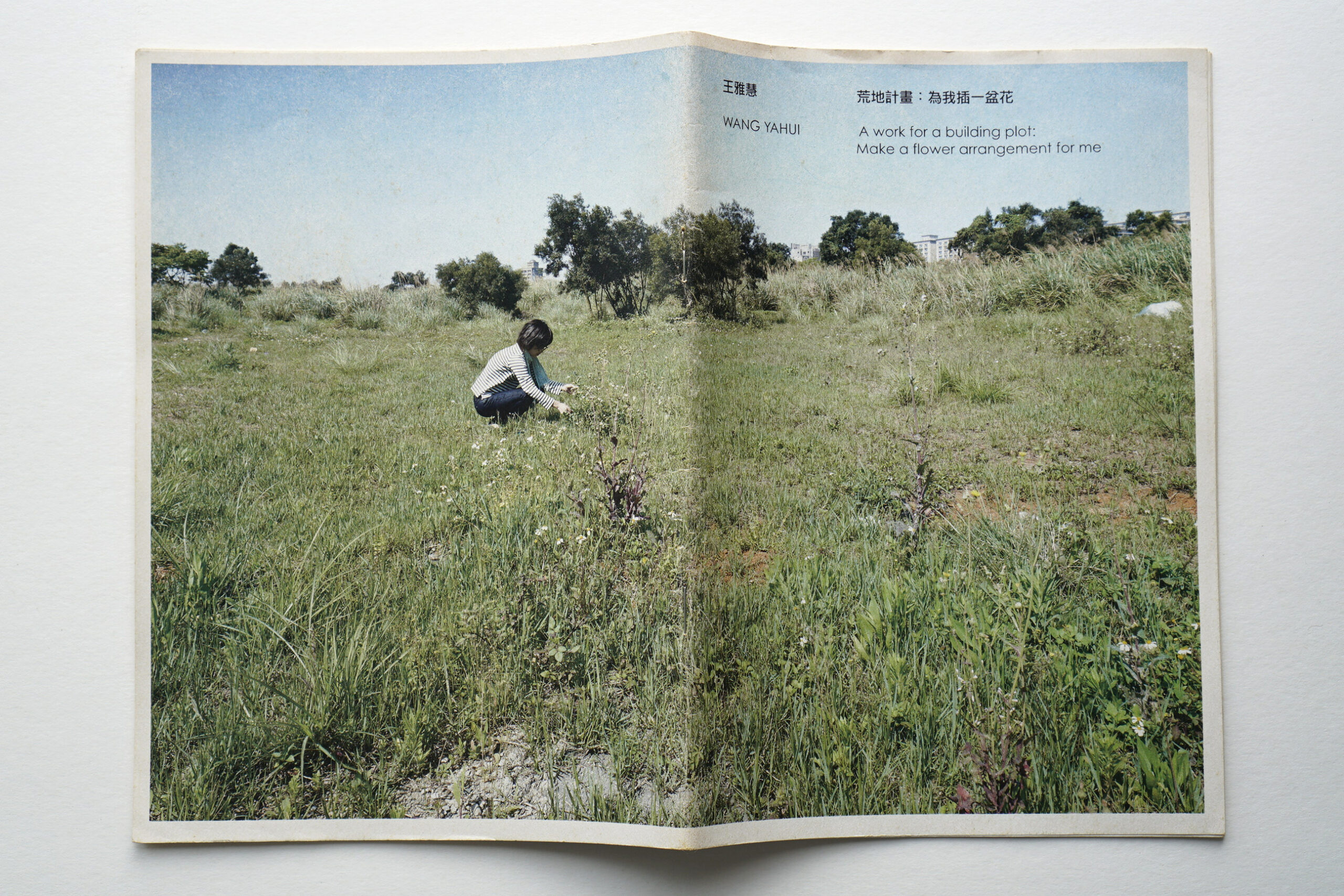

對了,冒昧來信,沒什麼重要的事。我買了兩本妳的《筆記》(2024),本來打算一本翻閱、一本珍藏,結果太喜歡了,所以將另一本送給朋友。妳知道嗎?妳喜歡的導演荷索(Werner HERZOG)便有這樣贈書的習慣,我是學他這麼做的。甚至是妳2011年出版的藝術家書《荒地計畫:為我插一盆花》,我也是太喜歡了,導致現在完全回想不起來是借給了誰。

王雅慧,2007,《當我看著月亮》,單頻道錄像,彩色有聲,2分6秒。圖/王雅慧工作室提供

王雅慧,2007,《當我看著月亮》,單頻道錄像,彩色有聲,2分6秒。圖/王雅慧工作室提供

《筆記》我來回讀幾趟了,或許就如妳面對那些喜愛的作品一樣「常看常新」,我始終不覺得自己有「讀完」這本書。另外,也有點路上觀察學那樣,假如把這本書當作一條路徑,我時常在某些片段裡逗留、迷路(好的那種,想想白雙全曾在義大利嘗試三次迷路都失敗了,能在當代迷路不容易)。有些時候妳的文字讓我想起某些事情、作品或某本書,我便岔出去好一段時間才又回來《筆記》。當然,跟許多人一樣,還有其他原因讓我覺得這本書始終無法讀完。不只一個人跟我說,翻開這本書會覺得好像是妳在對他們說話,於是又闔上了。

真的有不會過時的東西嗎?妳談論了那麼多的作品與創作者,不受地域與時間的限制,不被藝術家這個身分的單點透視所綑綁,在今日是越來越困難的事了。妳知道嗎?妳也是許多人藝術宇宙裡頭發著微光的星,這是我借用簡子傑一篇談論妳個展「時間簡史」(2019)裡頭的一句:「有時候我們說微光,是因為它讓周遭暗沉下來了。」有時候我會跟孩子們分享妳的作品,默默以為種下了一些看似簡單卻又深邃的東西。甚至,在公園陪孩子們玩,好幾次帶他們操作妳的「荒地計畫:為我插一盆花」工作坊。成果很豐碩喔,相信妳也會喜歡這個可愛的插曲。

王雅慧工作室,2024,《筆記》,書籍封面(局部)。圖/王雅慧工作室提供

王雅慧工作室,2024,《筆記》,書籍封面(局部)。圖/王雅慧工作室提供

對了,岔出來說一下,大兒子最近很迷天文,我給他看了妳的《二十億光年的孤獨》(2009),那些大樓裡未眠的燈光竟然可以構成星座,他很驚訝也很喜歡,甚至開發了幾個自己的星座出來。雖然上次帶他去天文館看星象、聽導覽,他總有太多想跟導覽員分享的「獨家星座」,當然,講者與聽者滿滿問號,甚至覺得他有點太吵了。或許每個獨特生命的見解都必須是孤獨的,但孤獨原來可以共享,就像妳的作品。還有,為了服務大兒子的觀星熱,我下載了一個App,可以搜尋許多天文資訊,最主要的功能是可以觀星,但我試了幾次,都搜尋不到一顆叫作「地球」的星體,也始終無法脫離這個絕對座標去觀看星系。或許比二十億光年還要孤獨的事,是我們理解萬物的視角只剩一個公共標準了。

本於愛好,在創作宇宙裡面與他們相逢或偶遇,沒有什麼事情會過時的。妳在開頭那篇文章提到了費奇里/魏斯(Peter FISCHLI and David WEISS),妳說曾在國外買過他們的兩部影片《The Right Way》、《The Least Resistance》,我才突然想起來我也有買耶,但到底是哪時候在哪裡買的?現在又收到哪裡去了?我花了半天的時間才終於在一個很詭異的地方找到這片DVD,自從買來居然都還沒拆封過。擦拭掉一層結實的灰塵,這個下午,我打開來靜靜地看,真的很棒。雅慧,我還沒辦法像妳那樣從自己的孤獨星球觀看到那麼豐富的星系,我們的天候始終不佳,不過像這樣被妳偶然提醒我們在同一個宇宙的事實,總是給人許多希望的。

對了,幾天前我有一場映後QA,我借用了妳借用的阿比查邦(Apichatpong WEERASETHAKUL)以建築談論電影的橋段:「『結構』作為建築的設計,是你讓人們走進去並待一段時間的方式。」這是妳在哪本書看到的?我也想找來看看。

一切安好。

王雅慧,2009,《二十億光年的孤獨》錄像裝置,彩色,2分3秒循環播放,高雄市立美術館典藏。圖/王雅慧工作室提供

王雅慧,2009,《二十億光年的孤獨》錄像裝置,彩色,2分3秒循環播放,高雄市立美術館典藏。圖/王雅慧工作室提供

・・

哈囉雅慧,

我還是想不起來那本《荒地計畫:為我插一盆花》到底借給誰了,所以前幾天到海馬迴光畫館借了一本來看,那是2013年邀請妳來講座時妳送我們的。回看臉書上的相簿,當時明明有錄影,現在卻找不到檔案,這是我們嚴重的疏失,在此跟妳致歉,希望哪一天可以找回來。會特別想找回來看,一方面是那件作品對我產生了不小的影響,另一方面,在《筆記》裡頭沒機會多聽妳談一些那時期的作品。

妳在那本藝術家書裡頭的一篇文章〈一塊地〉提到說,在「被圈圍標記起來,準備蓋大樓的地」收集花藝素材,在老師的帶領下,由學員們完成的花藝作品是「獻給未來的記憶」。未來的記憶不只是關於那片臨時地的(大樓應該已經蓋起來了吧?),也是關於如何觀看臨時狀態、垃圾時間,關於我們如何重新掌握了此時此刻。妳說:「草叢間有許多垃圾,但是我喜歡想像自己正走在青青草原上。」或許真的就是從「想像自己正走在青青草原上」開始吧。那是在心境上先自由地詮釋了現象,然後才找到了觀看現象的視角。

王雅慧,2011,《荒地計畫:為我插一盆花》,藝術家之書封面與封底。圖/王雅慧工作室提供

王雅慧,2011,《荒地計畫:為我插一盆花》,藝術家之書封面與封底。圖/王雅慧工作室提供

我在說什麼呢,我的意思是,在臺南某些公園裡,也收到了妳的記憶。我時常帶孩子們在公園玩,那裡有因季節更迭而生的落葉、枯枝、果實,也有隔夜的煙蒂、狗屎。通常,公園往往只能容納固定的行為(或像李傑跟我說過的,我們在各種場合能做的事情其實少得可憐),但如果可以想像一下青青草原,那麼一切的理所當然將會被重新感知了。我真正覺得這是很重要的事情,也是妳許多作品深深觸動我的地方。不談藝術的話,我覺得這是關於過生活,或,被生活過的問題。

妳或許會覺得好笑,我和孩子們(包含許多我根本不認識的別人的孩子),已經在不同的公園做過幾次「荒地計畫:為我插一盆花」的工作坊了。是的,我們也有用到狗屎。妳知道嗎?當孩子們說要把作品帶回家的時候,有些家長露出了難為的表情。

這些記憶會在孩子們身上留多久呢?或說,這些記憶會在孩子們的哪個未來被記起呢?

王雅慧,2012,「Pick up A Leaf When It Falls」展場一隅,小山登美夫畫廊,京都,日本。圖/王雅慧工作室提供

王雅慧,2012,「Pick up A Leaf When It Falls」展場一隅,小山登美夫畫廊,京都,日本。圖/王雅慧工作室提供

不只是孩子們,我自己也被深深影響著。在妳另一本個展畫冊《遙遠的與鄰近的那些事物》(2013)裡頭的作品圖錄,有一件叫作《為我插一盆花》的作品,妳這麼說的:

畫冊中的圖片來自2012年妳在小山登美夫畫廊(Tomio Koyama Gallery)的個展「Pick up A Leaf When It Falls」,一張展場照和一幅相片便可以很清楚地感受到魅力了。妳在同一片荒地散步,妳走過了,現象在這之前與之後不增不減,只留下了趣味,那些偶然遇上了妳的「經過」的人們,是否會驚呼?或只是帶著淺淺的疑問離開,但久久無法散去。前陣子大兒子跟我說他們教室後面掉了滿地的桑椹,他帶我過去看,我提議一起來把這滿地的桑椹排整齊一點吧,就如同地心引力、鳥兒、昆蟲曾經的「經過」,我們也來「經過」一下,看看不增不減之後還能多出來的東西是什麼?

前陣子大兒子跟我說他們教室後面掉了滿地的桑椹,我們也來「經過」一下,看看不增不減之後還能多出來的東西是什麼?圖/蘇育賢提供

前陣子大兒子跟我說他們教室後面掉了滿地的桑椹,我們也來「經過」一下,看看不增不減之後還能多出來的東西是什麼?圖/蘇育賢提供

昨天和幾個朋友一起到溪邊閒晃,溪邊不少垃圾,我們把具造型、材質趣味的垃圾依序放在好大一根漂流木上,像在布展一樣,謹慎地調整不同角度、顏色、順序與疏密的審美趣味。

這些動作都有妳的影子。

一切安好。

我們把具造型、材質趣味的垃圾依序放在好大一根漂流木上。圖/蘇育賢提供

我們把具造型、材質趣味的垃圾依序放在好大一根漂流木上。圖/蘇育賢提供

・・・

哈囉雅慧,

我很喜歡妳2009年的錄像《弓箭手》,一位弓箭手站在陽台上,對著都市不斷張弛手上的弓箭,如此反覆操演。沒有飛射出去的箭,變成了更大的威脅。或像開獎前的彩券,或月台上踩得離鐵軌太近的旅客,充滿可能性。很好奇妳怎麼會做這件作品,畢竟這是極少數妳透露出來的危險氣息。那一絲隱而不顯的弓箭,是否依然貫穿著妳往後的作品呢?此與彼、遠與近、虛與實,在這張弛的可能性之中連結在一起。

王維〈鹿柴〉中的「返景入深林」,談夕陽斜射入深林中,光影灑在青苔上的景象,也有這種感覺,這可能也是吸引妳參照這首詩的原因之一吧?

王雅慧,2009,《弓箭手》影像截圖。圖/王雅慧工作室提供

王雅慧,2009,《弓箭手》影像截圖。圖/王雅慧工作室提供

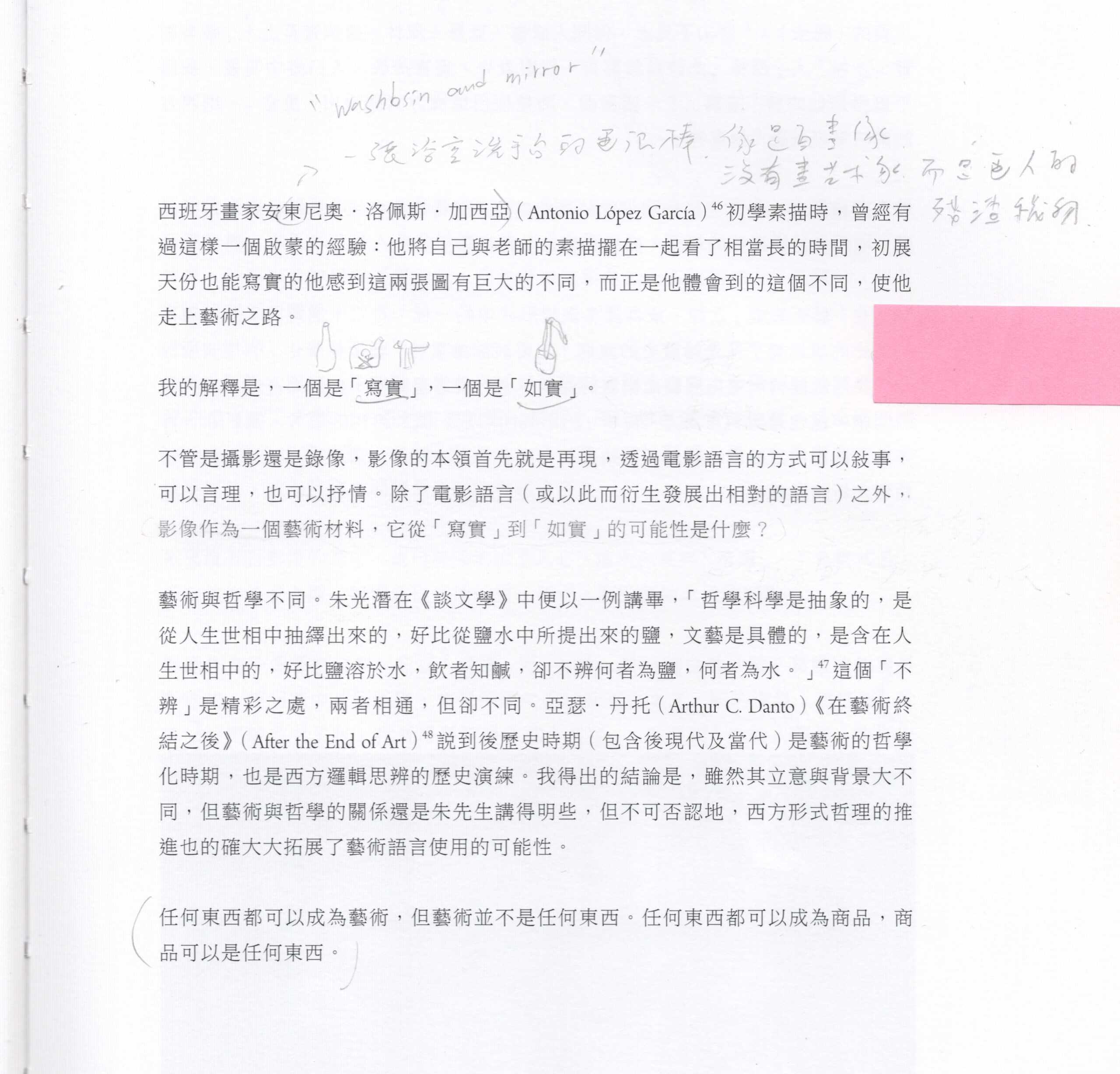

我的解釋是,一個是『寫實』,一個是『如實』。

不管是攝影還是錄像,影像的本領首先就是再現,透過電影語言的方式可以敘事,可以言理,也可以抒情。除了電影語言(或以此而衍生發展出相對的語言)之外,影像作為一個藝術材料,它從『寫實』到『如實』的可能性是什麼?」

這是妳談從「寫實」到「如實」,舉了西班牙畫家加西亞做例子。究竟妳說的「如實」是什麼?我想那當然不是作為工具性的物質,也不是過於偏食的影像自身或物自身吧,是會有點像「如其所是」嗎?是像妳提到薩馬拉提(Pentti SAMMALLAHTI)的攝影作品那樣,「原本隱藏在某處的秩序曝光了,下一秒這個秩序就會再度隱遁起來,是『這一刻的浮現』」;或是在提到塞尚(Paul CÉZANNE)時,「這個永不靜止的動態在最好的畫中與天地形成了共振」;或在塔特爾(Richard TUTTLE)的鐵絲作品中,「於是,空間出現了,在線與物與影之間不斷迴盪著來回著的感覺空間。」

我很喜歡妳的描述,但我沒有把握自己是個對此境界敏感且忠實的創作者。跟妳說點搞笑的,在讀到妳談「寫實」到「如實」的篇章時,我用鉛筆在空白處畫了插畫,我畫了一支「莫洛托夫的雞尾酒」。酒瓶、汽油與抹布都很寫實,它們在我們的日常之中,但同時也以一種「前汽油彈」的狀態存在著。可以用這麼白痴的角度來談嗎?雖然肯定是行不通的,但,相較於酒瓶、汽油跟抹布的「寫實」,我覺得「前汽油彈」這樣的狀態彷彿有種「如實」的感覺,就像那支沒射出去的箭。

先這樣。

一切安好。

在讀到妳談「寫實」到「如實」的篇章時,我用鉛筆在空白處畫了插畫,我畫了一支「莫洛托夫的雞尾酒」。圖/蘇育賢提供

在讀到妳談「寫實」到「如實」的篇章時,我用鉛筆在空白處畫了插畫,我畫了一支「莫洛托夫的雞尾酒」。圖/蘇育賢提供

・・・・

哈囉雅慧,妳在王維的〈鹿柴〉中,看見了被夕陽照入深林直至光影搖曳在青苔上,那虛實並置的「境」,這雖遠猶近的「境」,這「這一刻的浮現」,是不是很接近班雅明(Walter BENJAMIN)試圖說明的「靈光」:

這是有點困擾我的事情,我彷彿有那麼一點能體會那種「境」,也曾在妳的和某些藝術家的作品裡頭感受過,但我大多還只是思想上的想像和膚淺理解而已,有可能,我身體裡面本就不存在這種感性裝置(或說,原廠設定?),我總是帶有太多髒污跟情緒還有小快樂、小仇恨這類的慾望了。我瞬間有種感想,比起妳,我總是把畫給看髒了。

王雅慧,2016,「返影入深林」展場一隅,TKG+,臺北,臺灣。圖/王雅慧工作室與TKG+提供

王雅慧,2016,「返影入深林」展場一隅,TKG+,臺北,臺灣。圖/王雅慧工作室與TKG+提供

回到妳開頭舉例「如實」的畫家加西亞,我不知道他,上網查了一下他的作品,有一件我很感興趣,那是1967年的《洗手台和鏡子》(Sink and Mirror),是寫實油畫,但它的「如實」又是什麼呢?應該不是那麼清楚的兩種透視或說心境上的描繪吧。我直覺感到興趣的,是鏡子裡面沒有畫家,也因此,這更像一張自畫像了。畫家畫的自己在哪裡呢?就在那些日復一日的盥洗用品、化妝品、梳子上的髮垢和髮絲,還有那些經年累月卡在洗手台上的污漬,都是藝術家不捨晝夜,奔流而去的,如渣渣般的自己。

哈囉雅慧,妳接下來的計畫是什麼呢?《筆記》中較多的篇幅是圍繞在《返影入山林》(2015)這個系列上。模糊地覺得,早期的妳對材料、俗世抱持著趣味性的探究,後來漸漸地更關注在精神面上,尤其是儒道思想與當代藝術之間的探索。雅慧,這方面我一直以來都沒有研究,我為此還買了一些書來讀,但很矛盾,這畢竟不是讀書可以企及的。雖然不曉得花多長時間才能趕上妳在《筆記》中的思索,或許永遠都沒辦法吧,不過沒關係,我還是很感興趣的。

很好奇妳接下來的發展。

一切安好。

蘇育賢

臺南的公園裡,孩子們的「荒地計畫:為我插一盆花」工作坊。圖/蘇育賢提供

臺南的公園裡,孩子們的「荒地計畫:為我插一盆花」工作坊。圖/蘇育賢提供

責任編輯:童詠瑋