本文為「2019 CREATORS創作/研發支持計畫」:「污痕結構學:城市記憶空間的建築文化學實驗」的第二篇文章。接續著第一篇討論「城市」、「建築」與「記憶」關係的文章,本文從19世紀下半發展出來的「細菌學」談起,以科學史、政治史、文化史的角度探討「污痕」的多重意義:在歷史上,細菌不僅是以「污痕」的形式才得以成為科學家研究的對象。在納粹時代,希特勒更自詡為細菌學家,將猶太人理解為「細菌」。納粹不但刻意標示出這些社會上「看不見的敵人」,甚至以細菌學的方式系統性地清洗、滅絕他們。戰後,納粹歷史成為了德國最難以面對的「污痕」,而在1960年代以降建立的「紀念物」則成為了德國在回顧過去歷史時在城市地景上鑿刻下、用來記憶納粹歷史的「傷痕」。

19世紀下半的「細菌學」可謂現代醫學最重大的發展之一。「細菌學」不僅將「疾病」從複雜、混亂、難以區辨的「環境因素」中脫離出來,直接將它歸因到一個單一、確切而且可以清楚被指認出來的「病原體」上,它更深刻改變了現代生活的模式。如果我們回顧科學史,我們會發現,當初細菌學家在實驗室裡定義、研究細菌時,他們首先必須做的,是去「創造」出真的可以被看見的觀察對象。

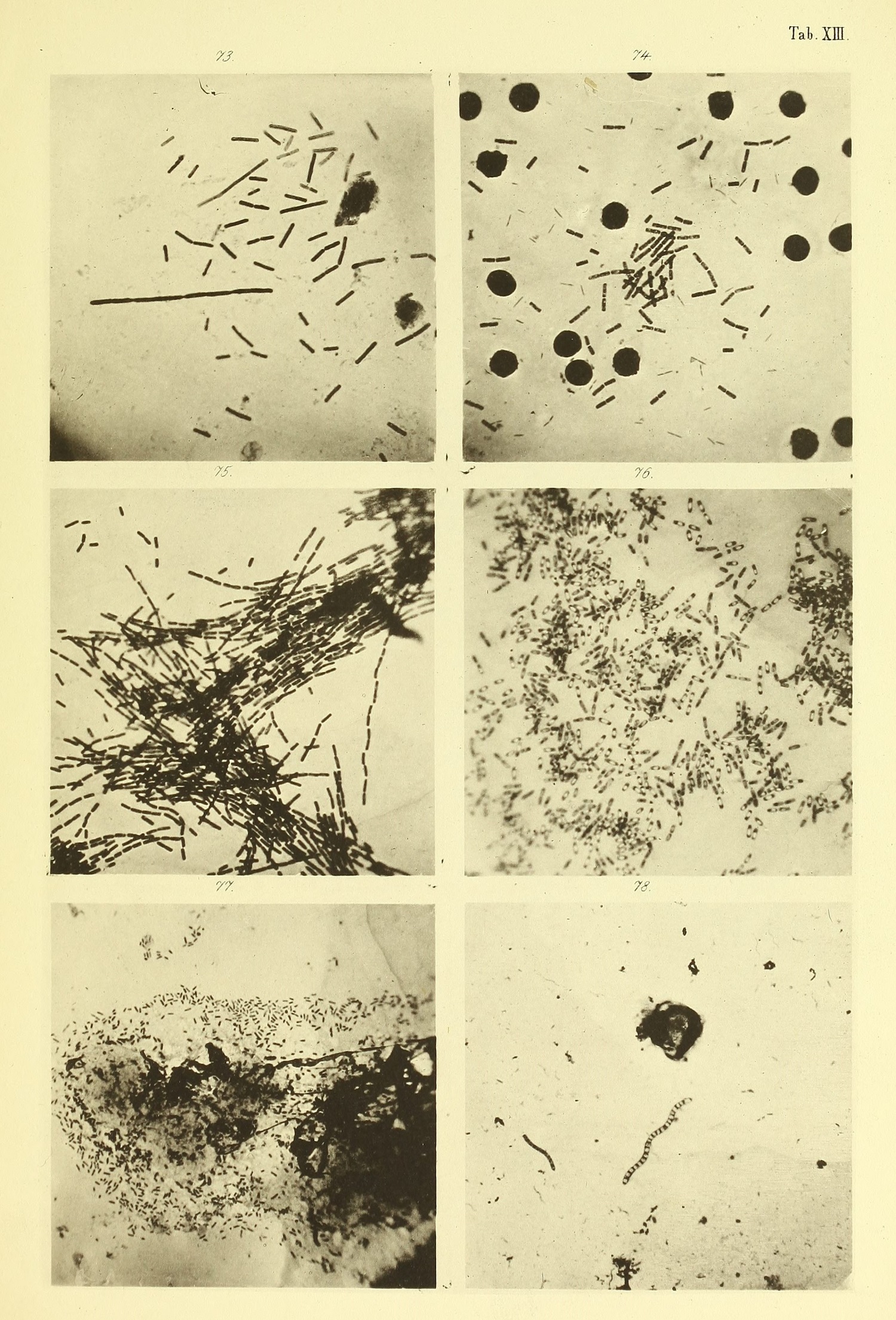

我們必須知道,一個從病患身上取出的樣本,倘若沒有經過「染色」的處理,科學家根本無從去區分細菌與它身處的環境,更遑論去研究細菌本身的結構。因此,19世紀的細菌學家很早就認知到了「染色技術」的重要性:不同的細菌需要使用不同的染色劑,而染色的程度也必須拿捏得宜。在滿足了這些先決條件之後,不可見的細菌才得以在顯微鏡鏡頭下「顯影」,成為某種可被觀察、研究乃至於定義的對象。有趣的是,今天的科學家雖然早已把「染色」視為實驗過程裡中性的、理所當然的步驟,但今天在英文中仍然普遍地使用「stain」――這個作為名詞時意味著「污痕」、「斑點」的單字來指稱在製作標本時替微生物「染色」的過程。在這邊,我們可以說,「細菌」從一開始就是以一種「污痕」的樣貌才得以顯現在科學家面前,並且是以一種「污痕」的形式成為科學家的研究對象的。

從科學史的角度看來,「細菌」的概念之所以能在19世紀下半為學界所接受,很大的程度上是由於細菌學家採取了「讓不可見的細菌成為可見之物」的策略。而在其中,「攝影術」更是扮演了關鍵的角色。「細菌學」著名的奠基者、德國微生物學家寇赫(Robert Koch)在1881年就曾寫道:「攝影圖像」在許多時候甚至比它所呈現的東西還要重要。譬如寇赫本人就是透過「相片」的輔助,而不再需要為了證明自己的假設,把實驗的器具和用來實驗的動物搬運至遠方,再次重新走過整套繁瑣的實驗流程。因為,「相片」彷彿客觀、不帶偏見地「再現」並且「見證」了細菌學家透過顯微鏡頭看見的景象。但「相片」製造出的效果更在於,它讓「細菌」看起來不再是一個必須經過一連串染色、調光、校準、標準化過程才得以被看見的微生物。「相片」呈現細菌,但它也同時遮蔽了「使細菌變得可見的過程」。「相片」暗示觀者:「這就是細菌看起來的樣子」。此外,它更讓細菌成為了可以直接用手去指、直接拿來測量並且與其他人一同觀賞、一同品頭論足的「物件」。

與19世紀動物學家或是植物學家不同的是,細菌學家並不滿足於單純運用「相片」來證明微生物的存在,而更進一步以「相片」來解釋細菌作為病原體引發不同疾病的特性。細菌學家不但以「病名」來作為「細菌相片」的圖說,在向普羅大眾宣傳防疫知識時,「細菌的相片」更被直接展示成某種「細菌的肖像」。譬如在一張1900年左右發行的肺結核傳單上,在一開頭便是一幀顯微影像,而緊接著寫道:「你現在看到紅色桿狀的『結核桿菌』即是『肺結核』的病原體。在肺病病患的唾液中存在了幾千個這樣的病菌。因此我們不能隨地吐口水。如果你吸入了隨著塵埃飄散在空中的病菌,你也會染病,特別是在地上爬行的嬰孩。……」

1900年左右發行的「肺結核防疫傳單」。圖版出自:Infectio, Ansteckende Krankheiten in der Geschichte der Medizin, Editiones Roche, 1986

1900年左右發行的「肺結核防疫傳單」。圖版出自:Infectio, Ansteckende Krankheiten in der Geschichte der Medizin, Editiones Roche, 1986

細菌學對於現代社會最大的影響在於,它在可見的世界中預設了一個肉眼雖不可見,但卻真實存在的「敵人」。它要求大眾去謹防看不見的事物,並設想「看不見髒污」的普遍存在。

在19世紀,細菌學很快獲得了普魯士皇室的支持,在大眾媒體的推波助瀾下,細菌學家更被推崇為對抗潛在敵人的「人類救星」。雖然今天醫學史的學者認為,19世紀下半以來死亡率大幅下降的主要原因並非醫學本身或細菌學的進展,而是衛生條件的改善,但細菌學確實透過報紙、防疫傳單、科普書籍、廣告、展覽、演說的傳播逐漸改變了現代人對於疾病的想像:在1879年,「潔癖」(Mysophobia)一字被引入,被認定為一種心理疾病,一種由「疾病預防」引發的疾病。而在19世紀末,「細菌」也漸漸取代「骷髏」成為了圖像中疾病的主要象徵。

1910年左右於巴黎發行的海報,圖中將疾病描繪成奇形怪狀的細菌。Credit: Wellcome Collection

1910年左右於巴黎發行的海報,圖中將疾病描繪成奇形怪狀的細菌。Credit: Wellcome Collection

在歷史的角度看來,細菌學不只影響了人們對疾病的想像,也迅速地與意識形態榫接起來,成為偏見最有力的「理論基礎」。在納粹時期,希特勒更將猶太人視為「細菌」,並自詡為政治界中的細菌學家,認為自己有義務將社會中「看不見的敵人」標示出來,並加以消滅,以維護日耳曼民族血統的純淨。今天看來,或許我們會說,納粹濫用了科學,不過,在納粹借用了一整套來自細菌學的話語來策動種族清洗計畫的同時,他們確實依循著細菌學的實驗步驟,先將猶太人標上星號(使細菌顯影),最後甚至使用用來消毒殺菌的齊克隆B(Zyklon B)來執行種族滅絕計畫。除此之外,納粹和細菌學家都確信自己從事的清整計畫攸關整個民族,乃至於人類整體的存亡問題。

我們知道,對於德國而言,納粹歷史是德國歷史上最難以面對的「污痕」。毫不令人意外的是,在二戰戰後,即便許多納粹時期遺留下來的建築並未毀損至無法復原的程度,在戰後的政治氣氛中,卻仍幾乎被清除殆盡。一直要到60、70年代,德國才重新開始回顧納粹時代的歷史,並開始在城市地景上以紀念物去回應那段不堪的記憶。

由美國建築師艾森曼(Peter Eisenman)所設計、位於柏林市中心的大屠殺紀念碑(Holocaust-Mahnmal),2005年。攝影/吳耀庭

由美國建築師艾森曼(Peter Eisenman)所設計、位於柏林市中心的大屠殺紀念碑(Holocaust-Mahnmal),2005年。攝影/吳耀庭

從柏林猶太博物館(Jüdisches Museum Berlin)到大屠殺紀念碑(Holocaust-Mahnmal),從恐怖地形圖(Topographie des Terrors)到辛提人和羅姆人紀念碑(Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma),70年代以來的這半個世紀對柏林而言可謂一個「紀念物巨量爆炸」的時代:無數大小、形式、媒材不一的紀念建築、紀念物在城市中被建造起來。這個現象除了驅使了來自不同領域的學者重新去爬梳紀念物與集體記憶的關係,在政壇上也激起了不少討論。其中最具爭議的,是2017年德國右翼另類選擇黨(AfD)圖林根邦黨部主席赫克(Björn Höcke)針對美國建築師艾森曼(Peter Eisenman)所設計、位於柏林市中心的大屠殺紀念碑所提出的批評:赫克在一場集會中提到:「我們德國人是世界上唯一一個將『恥辱紀念碑』(Denkmal der Schande)建立在首都心臟地帶的民族。」他主張,德國不該繼續把過去令人蒙羞的歷史公開展示在城市的中心,並要求德國政府全面檢討二戰戰後的記憶政治。在當時,赫克的言論不但招致了各方的批評,德國的激進藝術團體更在赫克的私人宅邸前建造了一座縮小尺寸的大屠殺紀念碑來抗議他的言論。

但,紀念物究竟意味著什麼呢?

德文中「紀念物」(Denkmal)的字根「Mal」意味著「記號」、「斑點」、「皮膚染色的部位」,源自古高地德語「māl」,起初使用於:「眼妝」(ougmāl)、「疤痕」(anamāl)。在中古高地德語與中世紀低地德語中,「māl」意味「記號」、「特徵」、「痕跡」;哥德語中的複數形式為「mēla」,意味「文字」。「māl」後來與「meil」(記號、污痕、恥辱、罪惡)相互結合。雖然原始出處已不可考,但學者認為,「māl」與「meil」或許能回溯至古希臘文中的「miainein」,意指「玷污」、「弄髒」。16世紀時,人們以「Denkmal」指稱「輔助記憶的符號」,自17世紀起開始以「Denkmal」指稱實體的「建築物」與「雕像」。到了20世紀,更發展出了「Mahnmal」一字,用來指涉「為了記取教訓、用以勸戒而設立的紀念物」。此外,「Mal」一字也被使用於「Muttermal」中,意指「與生俱來的痕跡、胎記」,或是用於「Wundmal」中,意指「傷痕」。

從字源的角度看來,我們可以說,「紀念物」不僅緊密連結著「污痕」、「傷痕」、「恥辱」,但也同時意味著人們刻意在城市肌理上記寫下來的「記號」。

從納粹政權覆滅至今已經超過了70年。但當我們回看歷史,我們還是會困惑,要如何理解這個時間上的跨距?70年似乎看起來很長,長到我們可以重新去面 納粹在歷史上留下來的巨大創傷並開始思索它拋出來的艱難問題,但它似乎也很短,短到我們仍無法摸索出一套讓人能真正記取教訓的方法。當我們再把回看的目光拋得更遠,我們無法判斷的還有我們該如何理解當初在培養皿中因染色而在顯微鏡下顯現的細菌?它們究竟是「開啟」或是「遮蔽」了我們的視線?究竟是開拓了通向「文明」還是「野蠻」的道路?