Q,王欣翮;A,ChatGPT

Q:物件劇場是什麼?

A:物件劇場是一種藝術形式,它著重於使用普通的物品作為角色和場景,通過劇場手法來呈現故事。物件劇場可以是單人表演,也可以是多人合作的劇場表演。這種劇場形式通常比較簡單,並且可以在任何地方進行。物件劇場通常不使用實際的人類演員,而是使用普通的物品,如玩具、布偶或模型來扮演角色。這種形式的劇場通常很有趣,並且可以讓觀眾從中獲得新的視角。

Q:物件劇場和偶戲的差別是什麼?

A:物件劇場和偶戲都是表演藝術形式,但它們之間有一些重要的區別。偶戲通常是由人類演員使用木偶或布偶來演出的。相反,物件劇場不使用人類演員,而是使用普通的物品來扮演角色。此外,偶戲通常有一定的劇本,而物件劇場則更加自由,演員可以通過不斷操作物品來演繹故事。雖然偶戲和物件劇場都可以非常有趣,但它們之間仍有一些重要的差異。

Q:偶戲和物件劇場誰先誰後?

A:偶戲和物件劇場都有很長的歷史,而且它們之間的關係非常複雜。偶戲被認為是一種古老的藝術形式,早在公元前2000年就已經存在。而物件劇場則是在20世紀初期由德國劇作家和表演藝術家阿爾貝托.舒伯特提出的概念。雖然物件劇場比偶戲晚出現了一些,但它們之間仍有許多相似之處,並且彼此都互相影響。

Q:請具體舉例偶戲與物件劇場相互影響。

A:(Load failed)

我試著詢問Chat GPT這個當紅的大型語言模型幾個半年前我拜訪「囝仔人」時腦內冒出的愚昧問題,Chat GPT在茫茫資料海浮沉撈取,有模有樣地給予答案,卻在最後一個問題卡關十多分鐘後宣告放棄。這不是AI的錯,畢竟物件劇場為何不僅是我最初的疑問,甚至囝仔人本來就帶著對於物件劇場的困惑來到計畫,甚至運用整段時間揣在心中反覆斟酌。

囝仔人自稱並非劇團,而是一群人聚集在一起。

對物件劇場備感興趣的他們,有感於目前劇場界對物件劇場的詮釋多元,諸如物件劇場與偶戲乍看散落在相似美學的展演光譜之上,卻因拆解、組裝、應用方法不同而有趨近或相反的落點。是什麼讓人更物,或讓物更人?其中座標移動之運作幽微正是囝仔人好奇的。團隊一開始即先定義:「物件」是不為劇場而設計的人造物,「劇場」並非一個實體空間,是彼得.布魯克(Peter BROOK)所指稱的抽象概念。然而當物質空間裡充滿物件時,為何會在意物件本身,或是物件與物件、物件與人之間傳達的意義?對於這個神秘的過程是如何再現與被創造,便是團隊本次計畫想要知道的核心。

在囝仔人的想像,物件劇場該有多重可能性。它可以是將物件轉為靜物畫,從物件的符號與形象著手,塑造關係與創作者意圖傳達的概念;亦可以是如物件偶般,逐步摸索物件,尋找出一個物件本身的聲響或是動態,也有以物件拼湊透過光影形塑劇場,甚至透過物件本身質地 1 都可被納入物件劇場的範疇。

物件劇場的可能性極大,也意味著團員們對於物件劇場的認知並非在同一個起點。囝仔人轉了個彎,不收攏定義,反而從演出風格與形象優先著手,透過與背景殊異的成員集體創作,試圖在衝擊與拉扯間迸發新的想法與觀點。

計畫最開始的三個月內,囝仔人先以創作實驗著手。王詩琪曾在我面前展開一個密密麻麻的時刻表,詳細載明每段時間該做些什麼。有別於大多數戲劇從讀本或戲劇調度起始,囝仔人被迫打散重練,捨棄過去經驗中相對擅長、將物件化為戲偶的手法,由作為導演的温思妮帶著觀念藝術潛入計畫,引導他們回望物件本身,重新梳理彼此對於個別物件的想法 2,再懷著這些思考進入物件,學習如何透過物件去象徵欲述說之事。

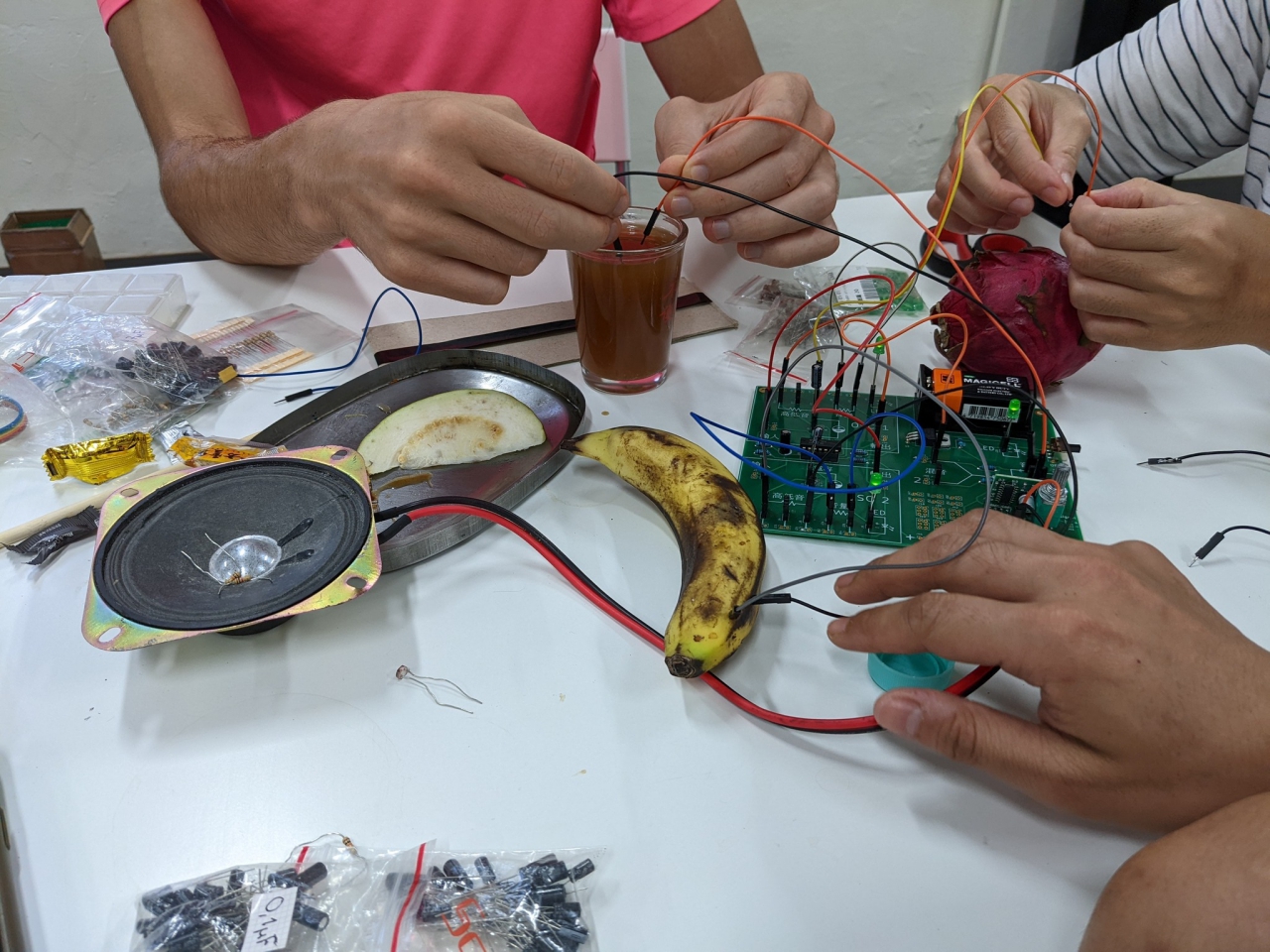

以「對物件的探索與叩問」作為起點,不僅是分享每個人對於物件的想法,也練習將物件重新組裝排列,或許是廁所的衛生紙、或許是資源回收的罐頭,或許是在舊貨攤尋來的陶器,一件件嘗試進行感官練習。又或者團隊內成員,亦是聲音藝術家的Rübezahl,他擅長利用收音與擴音裝置土法煉鋼,帶領團隊一同遊走街頭並聆聽物的電磁波,那細碎聲響是聲音的物,不單是以聲音作為媒介去牽起物件,也是物件透過聲音展現的另一種面貌。

囝仔人中的聲音藝術家Rübezahl帶領團隊將物件作為聲音媒介呈現另一種面貌。圖/囝仔人提供

囝仔人中的聲音藝術家Rübezahl帶領團隊將物件作為聲音媒介呈現另一種面貌。圖/囝仔人提供

而為了搜羅演出用的物件,囝仔人跑遍舊貨市場,關注物的循環和輪轉的何睦芸便曾提到市集中人們在狹窄的空間裡奔來衝去淘寶的樣貌擬似啃食東西,那市集的探訪同時也建立起另一種身體感,連結出人與物的關係。當囝仔人把人也作為符號放進創作中攪動,身體又會呈現出不同的態度,那不該是戲劇動作,也不該作為單純道具,或是靜立的雕塑。

「你應該覺得我們精神分裂吧。」王詩琪打趣。

這是我去參觀囝仔人在「2022玩聚場夏日藝術節――人情百百搭」所呈現的 《節氣果物語――夏之章》一劇時的笑話。這齣以兒童作為對象的戲較為接近囝仔人平時的呈現,以皮影和光影的方式完成一個富含寓意的故事。

然而囝仔人於6月28日在C-LAB的排練空間呈現的物件劇場《選物店》又是另一個樣貌。稍早的分享中,他們曾提到這個計畫的子標題是死亡,而究竟物件和人類分別在什麼樣的狀態下會被認定是死亡?計畫以死亡出發,團隊則邀請遺物整理師分享處理死者遺留空間的經驗,經過大量的自由書寫與激盪,這些思索與經驗也被團隊帶到舞台上。

黑暗的排練吧空間內,囝仔人堆積了大量的物件,並以寫著大字的塑膠布封印,那彷彿囤積症患者逝去後所遺落的房間。穿著四輪溜冰鞋的羅婉瑜則擬似外星文明或是遙久時空降臨的探險者,她帶著純然的好奇眼光重新結構物件,跳脫物件本身脈絡的去摸索把玩每個物件。這個半小時左右的演出屏除了文明(物件使用脈絡以及語言),更身體性地回到物件的本身。過程中也持續丟出問題:究竟物件在劇場裡面要如何操演?物件和人的關係是什麼?在舞台上又要如何定義人和非人?

囝仔人排練時一幕,團隊中的羅婉瑜如同來自外星的探險者,帶著純然好奇的眼光重新結構物件。圖/囝仔人提供

囝仔人排練時一幕,團隊中的羅婉瑜如同來自外星的探險者,帶著純然好奇的眼光重新結構物件。圖/囝仔人提供

相較於多數創研計畫(不限CREATORS)較多將時間多花於創作,最後方進入成果。囝仔人則選擇將終極階段提前於6月呈現,因此計畫最初的三個月內,團隊必須全心全意投入期中創作的排練與測試。

這樣的方式很新奇,由於囝仔人過去多數的計畫都是以演出為最終目的,衡量其成本,這樣的工作模式迫使他們必須極端高效,仰賴縝密的安排往結果大步邁進,效率的背後是容錯率降低,難以有實驗的空間與機會。然而當創研時間拉長,囝仔人卻又選擇將成果呈現放在期中,在拼命榨乾腦汁後利用剩下時間反芻其成果,透過工作坊和小的階段性排練,等待腦力緩慢追上。這段沉澱過程促使彼此思考成品該如何定義,無論喜歡這樣的呈現與否,未來又該發展成什麼風格,但這不代表人非得要找到共識,反而是透過映照來理解自己真正的追求為何。

8月中,我們在工作室開放日碰面時,囝仔人儼然成為整棟樓最興奮的人。他們佔據三樓一整條走廊、一間工作室和排練室,將各式雜物鋪排擺設,像個大型玩具間般,無論大人小孩都在其中跑來跑去。囝仔人不時招呼朋友,同時還忙著整棟串門子拜訪,四處看看大家的研究在幹嘛,這棟原本互不相往來的空間突然像個大型同樂會般,當敘述起這段過程時他們的眼睛閃閃發亮,興奮說著其他計畫有多有趣,似乎激發他們更多想像等等。王詩琪以「物盡其用。」戲稱他們的CREATORS時光,隨著計畫已經到尾聲,我似乎看到《選物店》中那台臥躺且吱嘎作響的電風扇,乍看扭頭擺尾的努力都在原點,卻發現那個移動已經留下了某些痕跡。

囝仔人《選物店》一景。圖/囝仔人提供

囝仔人《選物店》一景。圖/囝仔人提供

CREATORS計畫結束後,我與王詩琪和羅婉瑜約在咖啡店裡閒聊進駐的想法,話題一開,王詩琪反而先從她如何處理離開C-LAB的感傷說起。她自述整個11月都在和搜集來的物件告別。正因為每個物件都因創作這個明確的目標而來,即便過程可能被視為工具而不在意,但在相處過程後卻又充滿感傷,那些物件的離開並不能只是丟掉,反而必須要透過分送和託孤,達到另一個情感的完整結束。這個反覆的過程也與他們在計畫開展的過程中去尋找的物件的死亡、關係的結束隱約對望,甚至上升到他們宛如自己計畫的遺物整理師,從駐地空間的填滿與使用,再將自己的痕跡――抹去離開,如同一個個關係的建立與消亡。