2020年下半年,我受邀成為「2020 CREATORS 創作/研發支持計畫」(簡稱CREATORS計畫)的寫作觀察員。起初我有點困惑,畢竟我這人不太「藝術」。接受了六年的生命科學(簡稱生科)訓練後,我先是接觸社區議題、後轉向地理學,最近則幹起了氣候變遷。

在接觸了臺灣當代文化實驗場(C-LAB)團隊後,才知這次CREATORS計畫中,有兩組創作團隊在作品裡放入生物相關的議題,分別是「遠房親戚實驗室」與許哲瑜/陳琬尹。也因此,在觀察員的人選上,想要找學生物的「外人」來擔任寫手。

自2020年8月起,我獲得一份小小的特權:以寫作觀察員的身分,旁觀兩組創作團隊半年。我所收到的工作指引是:觀察兩組藝術家進駐C-LAB期間,所進行文化實驗的過程,並以文字在網路上向大眾揭露。身為一個曾在實驗室工作的生科人,我對記錄實驗過程相當熟悉。但何謂「文化實驗」?

起初我先從自己的背景出發,對創作提出屬於生科的實驗觀點。「遠房親戚實驗室」在作品《芥面:正體中文版1.0》(簡稱《芥面》)中,團隊設想將基因工程技術加入未來資訊戰的反堵策略,設計將阿拉伯芥作為保留敏感詞彙的生物載體。然而,若把所有作品介紹遮住,這看起來就只是典型的植物分子生物學實驗,若以我們的話來說,就是「把文字資訊轉成核酸序列,訂購合成序列接進pCAMBIA接YFP當marker,dipping到阿拉伯芥後收T2。」至於許哲瑜和陳琬尹的計畫「綠頭鴨之死」,則是提及博物館的動物標本,還有畜產試驗所的實驗動物。

遠房親戚實驗室《芥面》利用基因轉殖技術,將挑戰極權的敏感詞插入植物基因體。為此,實驗室正開發能將「中文敏感詞」轉為A、T、C、G四種去氧核醣核酸分子序列的加密機制。圖/遠房親戚實驗室提供

遠房親戚實驗室《芥面》利用基因轉殖技術,將挑戰極權的敏感詞插入植物基因體。為此,實驗室正開發能將「中文敏感詞」轉為A、T、C、G四種去氧核醣核酸分子序列的加密機制。圖/遠房親戚實驗室提供

兩個作品與生物實驗皆有直接連結,但對生物研究者而言,一個行為能否被視為實驗,還要檢視背後是否基於科學方法驗證假說。換言之,生物實驗報導不只關注實驗操作,更在意知識生產的過程。但我卻沒有辦法在這兩部作品裡,辨認藝術家欲驗證的假說為何。

以《芥面》為例,將政治敏感詞轉殖植入植物基因僅是很基礎的植物實驗。敏感詞不會轉譯出具功能的氨基酸序列,也不會實際影響阿拉伯芥的性狀,自然也沒有與對照組進行比對、驗證假說的可能性。在「綠頭鴨之死」中,藝術家將標本與實驗動物視為素材,但既沒有操作實驗,也沒有以實驗生產知識的企圖心。

上一段的觀點,是將科學觀點「硬套」在藝術創作上的結果,難免充滿偏見與謬誤。但作為被邀請來的「外人」,我想我該做的並不是拋棄生科觀點,而是在理解對方的創作概念之後,再與自己的理解融會比較。於是我決定先將距離拉遠,先釐清「CREATORS計畫」對觀察員記錄文化實驗的觀察想像,再來思索文化實驗與生物的關係。

遠房親戚實驗室的《芥面:正體中文版1.0》將阿拉伯芥作為保留敏感詞彙的生物載體。圖/遠房親戚實驗室提供

遠房親戚實驗室的《芥面:正體中文版1.0》將阿拉伯芥作為保留敏感詞彙的生物載體。圖/遠房親戚實驗室提供

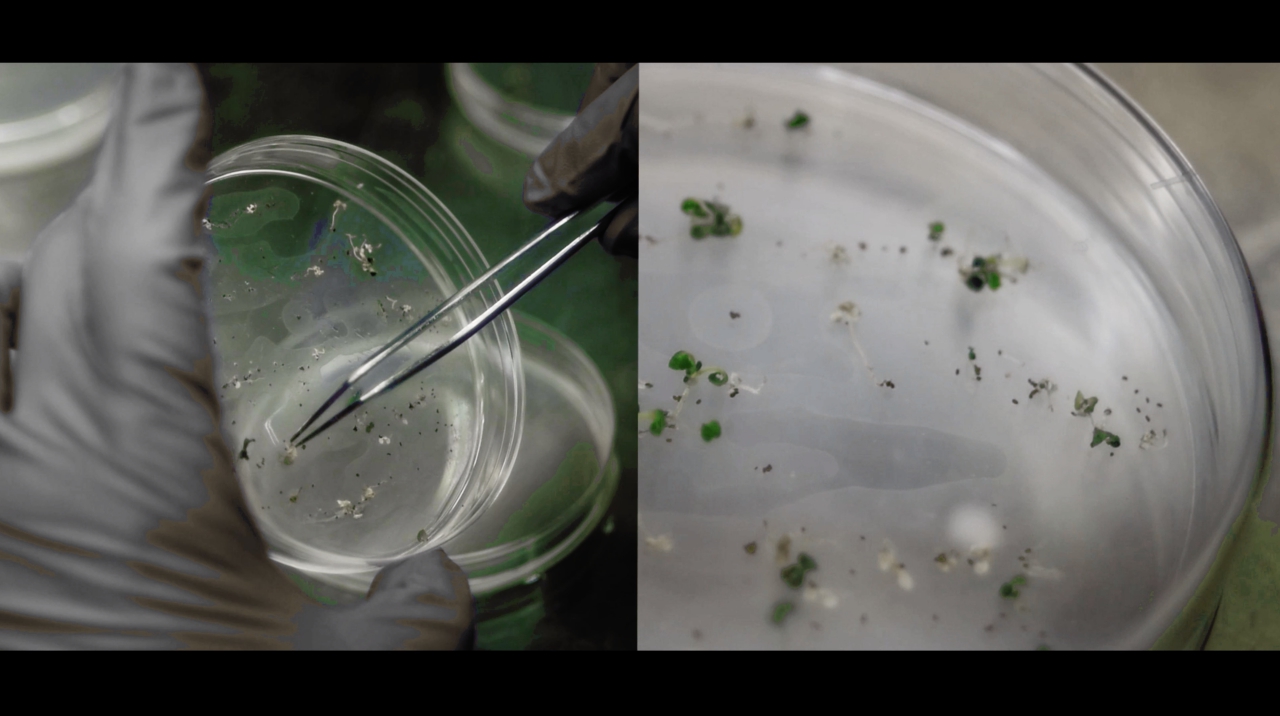

許哲瑜和陳琬尹的作品《編號314》以實驗室和博物館中的動物,探討身體與記憶的虛實。圖/許哲瑜、陳琬尹提供

許哲瑜和陳琬尹的作品《編號314》以實驗室和博物館中的動物,探討身體與記憶的虛實。圖/許哲瑜、陳琬尹提供

回顧與C-LAB接洽的經過,「跨領域」與「公眾參與」,是不斷出現的關鍵字。初次談話時,我曾多次提到我只是經常路過展場的鄉民。對藝術不熟,更不用說藝術寫作。但團隊告訴我,CREATORS計畫支持跨領域的創作計畫。他們還想更進一步,招募不同領域的新血,產出跨領域的藝術評論。另外也提到CREATORS計畫比起國內其他補助計畫,對於公眾參與有更高的期待。藝術家除了要辦理工作坊,還要與寫作觀察員合作,讓觀察員(也就是我)旁觀創作過程,並將其寫成評論及社群貼文,對大眾揭露文化實驗的過程。

上述要求頗能反應CREATORS計畫的定位。2020年,C-LAB時任執行長賴香伶,接受《VERSE》專訪時,曾說明CREATORS計畫「是一個不分領域的徵件計畫,任何人都可以來提案,審查通過的話有兩種可能性:給予一個實驗空間、小工作室,創作者可以把它亂搞都沒關係,只要時間到了弄乾淨就可以,那有些人不需要也可以,我們就是支持他們的創作、及之後的發表、幫他做推廣等等。」反映在2020年CREATORS計畫作業要點上,對於作品的為要求為具備「實驗性」、「人文性」及「跨領域」。除了三點原則性要求外,CREATORS計畫也「著重於行動方案的過程紀錄……入選者彼此間的共創與交流」並「發展出更多元的合作可能」。

作為寫作觀察員的第二個月,我將自身的工作內容,自「觀察、揭露文化實驗的過程」,重新定義為「觀察、揭露藝術家實踐跨領域及公眾參與的過程」。其中蘊含兩個層次:首先,我藉由觀察、對話與訪談,自由探索兩組藝術家如何看待、如何實踐跨領域與公眾參與。再者,作為一個負責寫網路貼文的生科人,我的存在,本身便是CREATORS計畫跨領域與公眾參與的實踐之一。

隨著觀察步上軌道,我逐漸弄懂藝術家玩的觀念遊戲。我對兩組作品的新理解是這樣的:「綠頭鴨之死」以多種技術記錄不同狀態下的學術用動物,混製成為錄像作品。真偽觀影的觀賞體驗,也延續許哲瑜和陳琬尹兩人一直以來對人類記憶中真實與虛構議題的關注。另一邊,中國網民規避審查,將政治敏感詞編碼,藏入其他文本並散播的機制,與農桿菌感染阿拉伯芥的方式有著異曲同工之妙。在「遠房親戚實驗室」的安排之下,人類與細菌達成協議,將敏感詞夾藏入阿拉伯芥的遺傳密碼裡。

但這麼一來,我對作品的理解,便產生兩個相異且不相容的版本:當我使用生命科學邏輯時,我只能感受美感,看不出任何作品意圖及實驗性;當採用新獲得的、比較偏藝術的方式思考時,我能看見藝術家的巧思,但同時要按耐自己從小養成的想挑出所有理論、定義、邏輯性謬誤的直覺判斷。當我觀賞跨領域作品,心中總要上演這齣選邊站的小劇場。

「跨領域」發生時,雙方是平等交流,還是必然會有主從之分?

當藝術家將生科領域的專業作為跨領域創作的內容時,是從何種角度出發去進行交流?那些藝術論述對我來說的陌生感,或許就如同上述我簡要描述的生科術語一樣難解。我認為跨界是很互相的事情,同時也是基於不同領域背景的人該如何互相理解的溝通過程。

或許在達文西的時代,要成為跨領域通才並非不可能的任務。但如今學科分工精細,每個領域都是百年累積。若不認真鑽研三、五年,跨領域也只會是蜻蜓點水。事實上,光是在生命科學院內部,生態學、分子生物學和生物資訊的學生之間,就常發生跨領域時溝通不良的情形。更何況是面對藝術家?

但實務來說,要藝術家創作前先讀幾年生物,顯然是不切實際(我寫這文章前也沒念藝術史)。在生物研究這行裡,研究者須不斷產出符合圈內價值觀的作品,才能累積履歷進而生存下來。我相信藝術領域也有類似的狀況。蜻蜓點水式的跨域實踐,雖然常挪用或誤用別人的知識,但卻能在不挑戰本業價值觀的前提下,為自己的經歷注入活水,反而是務實可行的方案。這也是我為何對CREATORS計畫這類以跨領域為目標,願意為冒險者撐出空間的單位抱有期待的原因。

我負責的兩組藝術家,都真的對生物學下過功夫。「遠房親戚實驗室」中,有兩位成員分別來自植物科學及生物資訊背景。我也一直記得許哲瑜與我分享蒙古野馬遺傳學的愉快對話。但這兩組藝術家,對於跨領域的認知卻很不一樣。

聊到跨領域話題時,許哲瑜告訴我,「跨領域,還是文化實驗,都是為了讓藝術更普及……讓科學愛好者來理解藝術。因為我是藝術家,我覺得大家要記得自己的出發點。」這樣的態度,也直接對應到工作室與其他領域的合作方式。在訪談中,針對關於跨領域實踐的提問,他提及團隊沒有遇到太多領域間溝通衝突的問題。因為許哲瑜和陳琬尹兩人都是藝術背景,兩人先對作品的概念與走向達成協議,再往外尋找技術人員。因此很少需要跟不同領域的人協商並達成共識,而是藝術家自行探索,再開需求給其他領域的廠商製作。

「遠房親戚實驗室」則是內部存在跨領域機制,成員涵蓋生物學家、攝影師、程式設計師等。作品發想完成後,專案管理者會依工作內容將業務分給成員,接著便遠端運作,互不干涉。以作品《芥面》為例:發想及基因轉殖由曹存慧捉刀,待概念與作品有雛型後,才交給葛昌惠負責拍攝。進駐期間的開放工作室當天,「遠房親戚實驗室」成員依各自的專長與參與程度,發展出多種解說作品的方式,也聆聽其他領域的夥伴如何理解作品。

兩組藝術家對跨領域的不同作法,催生兩件風格迥異的作品,並無高下之分。但話說回來,他們只是延續習慣的創作方式,並未因C-LAB的安排,而與新的知識體系開展合作。我不太確定CREATORS計畫除了被動支持之外,行政團隊對於跨領域的「程度」有無預期想像。期待往後能在這看到促成各領域深度交流的實踐機制。

我的另一工作內容,是向大眾揭露文化實驗的過程。說穿了就是騷擾藝術家,把人家工作邋遢樣或半成品公布在網路。聽起來真令人討厭。

我自己做生物研究時,並不介意人家觀察工作甚至拍照。並不是說保密對研究不重要,而是只要把幾個關鍵假說、材料或是配方技術隱藏,剩下都是拿滴管吸液體或是洗瓶子之類的重複動作(是的,各位看到肺炎疫苗研發的影片都是這類)。因為實驗是驗證假說的工具。一份數據完美,畫面充滿美感的實驗結果,若不能為釐清事實做出幫助,便沒有太大的意義。雖然在科學期刊論文上會公開實驗紀錄與成果,但那只是做為同儕審查的依據。真正與科學社群溝通的核心,仍是結論,而非標本照片這類展示物。

但對藝術創作者而言,成品不但是觀眾、同行或藝評者檢視的目標,也是作品被展示、交易、典藏甚至是結案核銷的必須形式。藝術家思考作品與公眾的關係,也思考作品接觸公眾的時間點。這關乎他們心中對於「公眾」的定位,也影響面對CREATORS計畫中向大眾揭露政策的態度。

計畫剛開始時,許哲瑜與陳琬尹對CREATORS計畫的第一印象是活動很多,過了一陣子才意識到公眾參與是CREATORS計畫的使命。但即使面對CREATORS計畫辦理開放工作室、索取進度會報,甚至是派出像我這種間諜,他們仍然做到對作品保密。就如許哲瑜所言,「我們合作的作品大多是以錄像呈現,一般而言是待影片完成、展出之後才會與群眾有真正的交流。在完成作品之前,我們不太習慣直接呈現創作的過程。」在他們心中,公眾的身分是觀眾。作者不希望行政團隊在作品完成前「暴雷」觀眾,這是再自然不過的事。這個立場也讓他們對於供公眾參與活動時所使用的「語言」有所堅持與拉扯。「如果使用的仍然是當代藝術美學的語言,很容易會仍然只有藝術內部的人在關注。但如果拋棄藝術的語言,那麼藝術本身的實驗性也不見得會成立。」

許哲瑜和陳琬尹的錄像作品《編號314》於「實驗通信CREATORS 2020–21」展示現場。圖©臺灣當代文化實驗場

許哲瑜和陳琬尹的錄像作品《編號314》於「實驗通信CREATORS 2020–21」展示現場。圖©臺灣當代文化實驗場

光譜的另一側。「遠房親戚實驗室」並不覺得CREATORS計畫特別積極鼓勵大眾進入創作計畫中。成員之一的楊克鈞告訴我,他只有在審查期間隱約感受到「評審很期待工作坊產生,好像會期待我們能夠把技術傳給大家。」事實上,他們自己做的就遠比CREATORS要求的更多。2020年12月,他們把進行一半的《芥面》帶去臺南的「臺灣零時政府雙年會」(g0v summit),在那之前,還與世新大學的學生一起討論媒體與社會運動的關係。「遠房親戚實驗室」的成員,原本便與開放原始碼社群有不少聯繫,這也讓他們與CREATORS計畫鼓勵公眾參與的政策不謀而合。但他們也坦言,有點摸不清到底C-LAB期待的究竟是什麼類型的公眾參與,而且這件事與CREATORS計畫不要求藝術家有成果也顯得互相矛盾。畢竟要舉辦開放工作室,就代表要準備部分的或階段性的成品給觀眾看。葛昌惠提到:「我覺得不需要有成果很模糊……我(攝影師)會加入這個計畫便是因為需要成果展。什麼能展?什麼不能展?要展就需要成品不是嗎?」

除了上述藝術考量外,我還想特別補充關於機構治理的觀點。CREATORS計畫的特殊之處,在於不要求進駐者一定要完成某種程度的成品。這使行政團隊必須發展一套全新、基於過程而不依賴成品的績效考核機制。或許在一篇藝術的文章裡談績效有些不識風情,但追根究柢,C-LAB的錢還是你我的稅金。C-LAB有責任向人民回報執行績效,藝術家也當然有責任對C-LAB及公民回報執行成果。

若從這個角度來看,大眾不只是觀眾,還是C-LAB與所有進駐藝術家的利害關係人。邀請公眾參與創作過程,不但對金主有交代,參與人次、場次更是公部門裡相對能夠識別且好用的績效評估指標。但實際上的效力當然就另當別論了。

遠房親戚實驗室的《芥面》於「實驗通信CREATORS 2020–21」展示現場。圖©臺灣當代文化實驗場

遠房親戚實驗室的《芥面》於「實驗通信CREATORS 2020–21」展示現場。圖©臺灣當代文化實驗場

遠房親戚實驗室的《芥面》於「實驗通信CREATORS 2020–21」展示現場。圖©臺灣當代文化實驗場

遠房親戚實驗室的《芥面》於「實驗通信CREATORS 2020–21」展示現場。圖©臺灣當代文化實驗場

C-LAB作為文化實驗場的獨特定位,需要相應的行政策略及評估指標作為支撐。換言之,C-LAB建立制度的過程,本身就是一場文化實驗。文化實驗的成果,並非藝術家新嘗試了什麼科技、什麼媒材。而是在五年、十年之後,能否發展出一套能有效支持跨域創作者的「C-LAB模式」。文化實驗的操刀者並非CREATORS計畫的藝術家,而是在前線支持計畫進行的執行團隊。他們在每一年的實驗中,逐步調整空間及支持辦法,試圖摸索一套本土的、跨域的機構經營方式。

以生物與藝術的跨領域來說,生物學家不會參加藝術工作坊,藝術家也不會去聽生物研討會。若要促成雙方交流,我會建議C-LAB主動出擊,直接聯繫科技部、中央研究院或其他機構,讓藝術作品與藝術家直接進入研究機構,甚至接受短期研究訓練,甚至像大學專題生一樣,擁有獨立的研究題目;反過來說,也可直接邀請學者或研究員進入藝文機構,擔任類似觀察員或評審的角色。讓雙方有機會能深入認識彼此,了解學科和領域間思考邏輯的根本差異。類似的建議,也適用於公眾參與。幾個長年經營社區空間的單位,比方都市改革組織(OURs)、臺北市都市再生學苑或是打開綠生活(Open Green),對於鼓勵補助案形式鼓勵大眾參與,設定檢核指標,皆有成熟的方法論可供借鑑。

如果調整文化實驗的定義,將行政團隊視為執行實驗的主角。那麼相對應的,也需要一套支持體系來幫助行政團隊。讓不同專業的專家進場,不只是作為顧問或與談者,更要進入行政團隊,用他們在業內的資歷,為行政團隊的實驗性措施背書,如此才能跳脫藝文工作者的本位,依據圈外人的需求設計藝文活動。

C-LAB既特殊又尷尬的地位,確實正是發展全新機構經營方法論的絕佳實驗場。而建立支持體系,打造具實驗性的跨域行政團隊,才有機會讓他們成為推動文化實驗的最強後盾。