經訪談討論,筆者漸漸明白,與其說施懿珊是透過找尋網路世界中的敘事法則(在提案計畫的目標是武漢肺炎疫情敘事鏈)進行藝術創作,不如說她是透過尋找敘事法則的模型,探究模型背後究竟是什麼樣的「意識」在控制人的思想與生活。也就是目前最顯而易見,卻同時難以辨別的網路資訊戰(爭)。例如:意識形態偏頗的報導與試圖在短時間混淆視聽的假新聞。經常性地影響大眾對事件的看法與判斷,意識形態的操盤手透過資訊戰藉以改變民意風向,進而影響選舉或重大決策。

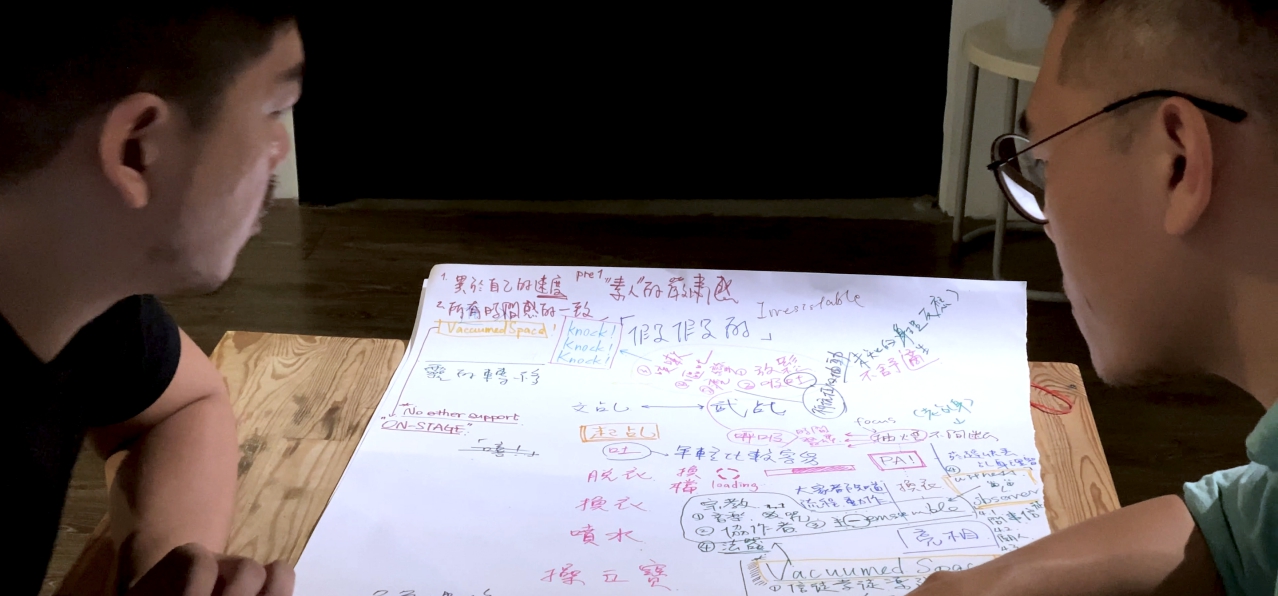

施懿珊於「ACCELERATOR!催落!2020 CREATORS OPEN STUDIO開放工作室」中,說明自己的計畫。圖/臺灣當代文化實驗場提供

施懿珊於「ACCELERATOR!催落!2020 CREATORS OPEN STUDIO開放工作室」中,說明自己的計畫。圖/臺灣當代文化實驗場提供

這個難以具體捉摸的「什麼意識在主導」?在意識之上,只能透過浮現在表層的政治、經濟實體抓住一些線索。借用卡爾.榮格(Carl Jung)以小島比喻人格結構1,網路資訊戰則像在每個小島的海域進行意識形態的染色,長久下來便會影響群體的個體意識與潛意識。特別是在網路上,每個意識個體在廣闊無邊的網路海域本該自由自在的移動,但實際上,看似可以自由搜尋的網路世界,其實和現實世界一樣,也有各式的管控與限制。網路資訊戰就是其中一個改變或影響我們意識形態的操控方法,而具體的實踐型態就是敘事型。2

以她在中國網域持續多年的網路田野,經常在公開講座分享在中國網路的實際經驗:政權如何對人民在網路上的言論進行管控。例如她因為誤觸「蛤蟆」關鍵字,使得經營多年的神秘怪物論壇被消失。因為「蛤蟆」一開始其實是中國網民對政治人物江澤明言行的網路迷因(meme),後形成「膜蛤文化」(也稱作江蛙崇拜),「蛤蟆」因為影射了對政治人物的批判,最終成為在特定網路上被言論管制(消失)的關鍵字。

然而,藝術創作終究不只是上述關於網路敘事模型為何的討論,我們進一步更該問的是,呈現這個敘事模型具體的藝術創作做法為何?因還在「創研支持」的階段,這個對未來的探問必須在這裡暫時擱下。

筆者只能試圖抓出藝術創作者的核心企圖,對施懿珊來說,她的核心關懷是找出當代人生活在何種社會情境之中。如果我們要確實知道自己處於什麼樣的當代世界,破除魔障的方式,是必須清楚地認識我們時時刻刻面對到的是何種樣態的敘事型,這左右我們的思想與生活,敘述邏輯如何影響決策當下與判斷未來。換言之,我們大致上可以把握的是,藝術家在找尋的是當代世界運作的敘事型,最切身的是我們與中國、美國的政治及經濟關係,並透過藝術創作打造一個敘事模型,讓人體驗到我們究竟在什麼樣的敘事環境裡生活。

.jpg) 施懿珊《精神與靈魂的治理之術》模型示意圖。圖/施懿珊提供

施懿珊《精神與靈魂的治理之術》模型示意圖。圖/施懿珊提供

.jpg) 施懿珊《精神與靈魂的治理之術》模型示意圖。圖/施懿珊提供

施懿珊《精神與靈魂的治理之術》模型示意圖。圖/施懿珊提供

擱置該計畫未來如何展呈的「藝術做法」的問題,因擔任此次觀察員的機會,發現施懿珊對於美術館展覽型態的根本抗拒,她從參與「軟抗爭」後將近九年,暫時抹去了藝術家身分,以賴火旺教授之名進行中國網域的田野調查,期間不再發表任何作品,直到展覽「讓我們穿透魔鏡,迎向新世界!」中,施懿珊才以《人格的資本演繹》回到美術館機構中展出。

回顧「軟抗爭」相關資料:「軟抗爭是由黃博志所發起的一種資訊社會中的社會參與模式,參與者來自各個不同領域,共有黃千瑜、鄒怡平、施懿珊、葉廷皓、劉心正、莊牧恩等六人。藉著P2P(對等式網路,peer-to-peer)共享和共構的概念來進行的創作和分享。而P2P所代表的是行為方法,也可以是參與其中的一個獨立端點,更是群體間的相互對應關係。」3對因軟抗爭概念而集合的藝術家群體來說,軟抗爭「是一種普遍或經常的――反行為――抗爭狀態」4,後由黃博志、施懿珊、葉廷皓於非常廟藝文空間的「大無用體質聯展――軟抗爭」展覽,入圍2010年第八屆台新獎視覺藝術類。

軟抗爭做了一連串參與社會的反行為抗爭,比如將商品條碼置換成一首詩,破壞原本掃描――顯示名稱與售價的結帳等式。或是在誠品書店的文宣品區放置免費供人索取的RF防盜軟標籤文宣品,使得商場EAS電子商品防盜門的警鈴嗶嗶作響,施懿珊意猶未盡地說起當時候的藝術行動。這些並不試圖造成真正的犯罪、革命的反行為,卻以實際的藝術創作介入了日常生活,引起騷動。

當「軟抗爭」進入非常廟藝文空間展出時,施懿珊覺得這些行動就失去了原本的意義,可說是被標本化了,不再是鮮活的抵抗行動,而成為一種行動過後的展示。她開始思考一位藝術家做展覽的價值為何?在九年後以賴火旺作者身分為「讓我們穿透魔鏡,迎向新世界!」展覽所寫的反身性文章中,也可以發現她對於美術館展示的思考態度:「當現實世界已由不同媒介串接成一個巨大的演示場所,我們還需要博物館式的展演嗎?」5就美術館的機制下,她亦無法從頭到尾僅以數位身分匿名參展,而只能以藝術家本名施懿珊作為實體身分進入美術館機構的核銷、審查、法規、證明等程序。

從現實中的「軟抗爭」與博物館式展演的關係,到網路分身與美術館機構的關係,施懿珊依然在面對一位藝術創作者與美術館展覽機制的角力,做藝術如何觸碰現實社會的真實樣貌,並同樣能透過展示帶來力量,而不是由美術館的展覽機制抵銷藝術的真正潛能。施懿珊提到近期正在策劃藝術抗爭行動,也許她會在美術館展覽機制之外,從街頭游擊到網路串聯,創造出一條對意識染色的抗爭行動。

與黃鼎云第一次會面討論後,筆者將思考重心放在「神的棲所GiR」計畫構思中,探討乩童、演員、儀器三者之間的辯證關係。令人感興趣的是,藝術創作/信仰(精神狀態)為何需要客觀數據的驗證?黃鼎云在該計畫中,試圖透過腦波儀偵測器來探究神降乩身與演員上戲狀態之間的差異。如果情緒可以透過實證科學測量的數據得到情感的量化圖表,以作為理解人類情緒的方法。屬於超自然的、想像的情感波動,是否也能有另一種不是透過展演而是數據的理解方式?藝術家的文化實驗即是在心靈與腦之間,這樣的藝術感性能否被科學理性驗證?

接著令人好奇的是,信仰如何可能被可視化?如果說乩童與神的連結是「超自然」(意識心靈)的;而演員與角色的連結是「想像性」的。兩者透過改變自身表達的方式、動作、情緒與人格特質,而成為他者――神/角色――的替身。腦波儀作為偵測儀器,驗證他者是否存在於乩童與演員自身,所得出來的數據,能開啟什麼樣的特殊想像?我們會更接近想像世界還是理性世界?使不可見(超自然、想像性)被看見了以後,會改變我們對信仰/表演的關係嗎?

黃鼎云於「ACCELERATOR!催落!2020 CREATORS OPEN STUDIO開放工作室」進行階段性發表。圖/臺灣當代文化實驗場提供

黃鼎云於「ACCELERATOR!催落!2020 CREATORS OPEN STUDIO開放工作室」進行階段性發表。圖/臺灣當代文化實驗場提供

乩童作為特定巫宗教信仰文化的「代言者」,假設演員飾演一位乩童是可以學習的,神壇上的乩童與舞台上的演員乩童最大的差異為何?乩童對宗教的信仰與演員對於表演藝術的信仰,在本質上是否相同?

如果這套起乩技術可以透過科學儀器驗證分析創造一套方法論,進而成為一個眾人都可以學習的表演方法,可學習與不可學習的界線為何?是信仰的有無、文化的浸潤程度、體質的差異、還是問題(問事)的假設?乩童作為溝通的橋梁,操演的究竟是外部彰顯的神聖性還是回歸到個體內部的自我療癒?

在乩童、演員與觀眾(未來可能的技術學習者)之間如何達到最終創作意圖的同一性,在藝術家試圖勾勒一個原本屬於少數代言者特權的技術普及化後,反過來值得思考的或許是:最終請神,所謂何事?上述這些外於創作者位置的自我提問式書寫,是作為觀察員的間距位置,來自對於正在處於創作過程之外部者的好奇與提問。

第二次與黃鼎云會面討論後,我發現原來我們對於該計畫有著明顯的對焦視差,我首先關注的是巫宗教文化現象與其精神信仰的不可分割,而藝術家更關注宗教信仰如何被政治所挪用的現象。他提到臺灣政治人物最常利用宗教信仰來拉攏人心,政治人物會在特定事件時祈求媽祖保佑、或是類似神明託夢說「媽祖要我選總統」等敘事話語。我們聽來並不感到陌生,就連美國剛結束的2020年總統大選,也能找到選舉期間政治人物與天文異象產生連結關係的新聞報導。

如果說施懿珊關注的是網路敘事如何以政治權力之名對人民進行意識控制之實,黃鼎云則直接以信仰的神作為主角,如何在藝術領域詮釋「政治」是他關注的面向,我們的宗教信仰在現實生活中,是如何被神以外的人事物操演?

黃鼎云提到他並沒有特定的宗教信仰,說自己是個無神論者,雖然是作為不信者的角度,對於政治與信仰的關係依然感到好奇,回看他過去的創作經歷:《太平盛世裡的安全演習》(2017)、《山高流水之空中》(2018)、《半仙》(2019)、《抬轎》(2020)到目前的「創研支持」計畫「神的棲所GiR」,我們確實能發現到一條劇場創作與政治現實相繫的創作軌跡。

《太平盛世裡的安全演習2017》6是不畏虎劇團在第16屆澳門城市藝穗節中的作品,由黄鼎云擔任編導,以318學運為基底,黃鼎云稱呼為「佔領劇場」。7作品從觀眾踏入室內演出空間,類比於佔領立法院的當下行動確立作為開始,如同在黑盒劇場進行一場為了未來佔領行動的演練。這是一個弔詭的置換,將已發生的過去重新召喚並再次演練。劇場空間成為操作民主政治的預言練兵場,作為觀眾的我們同時知道這只是一個在被允許的安全空間裡的安全演習(演戲),我們處在一個虛構的劇場時間結構,觀眾扮演民眾對於民主異議的角色,該作品素材也融入2014年臺北捷運隨機殺人社會事件的重演。最後以開放式作結,觀眾可以自行選擇繼續留在事件現場或是離開,離開這個空間等於讓演出落幕,再次回到現實。

隔年黃鼎云和柯智豪共同創作《山高流水之空中》,參與第20屆臺北藝術節的演出。他們將演出地中山堂置換為選舉投票的場域,觀眾可以自行聽取扮演政治人物的表演者發表政見,並在隨後進行投票,最終當選的人坐上神明轎子,以熱鬧的抬轎形式離場作結,該演出在當時引發相當多篇評論文章進行藝術創作與政治現實的討論。8黃鼎云提到該作品最初預計邀請的表演者中,主要是實際身分為政治人物或是意見領袖者,最終礙於現實考量並沒有參與演出,而該作品因為模擬實際的選舉操作,確實在演出前獲得政治人物的特別叮嚀與關注,某種程度上也對創作的自由度與作品最終呈現的力度造成箝制和影響。政治與信仰的相互支撐結構(投票獲勝者以抬轎出場作結),在《山高流水之空中》已經看到了雛形。

明日和合製作所9在2019年的臺灣國際藝術節中的演出《半仙》10,持續將真實人物置放到劇場空間,前半段以表演講座(lecture performance)形式呈現,三位主創者作為表演者,透過問事遂展開赴上海的「找尋前世」之旅,論述與述敘並行,最後宮主「起乩」(濟公)現場問事約十五分鐘,在此劇場空間又進行了虛構展演與現實問事的曖昧交疊,將現實情境置放到劇場空間,在表演空間中進行巫宗教的日常演示,所謂表演中的表演,究竟只是講座形式的劇場表演?抑或是展示何謂日常巫宗教儀式的表演,問事的實際社會功能在劇場空間是否被消解?從此刻的劇場中的「政治」詮釋角度回望,明日和合製作所已經在探問所謂政治治理與表演政治的關係。在「EUREKA!2.0發現衛武營」中演出的《抬轎》11(2020)中,則直接以選舉前神明託夢為靈感,從2019年「PQ布拉格劇場設計四年展」的首演《Lift Me Up》,到衛武營版本的《抬轎》,在衛武營公共空間(包含一樓榕樹廣場、三樓樹冠露台〔西〕及三樓樹冠大廳東側)同步進行,可以說是把衛武營的公共空間都置換成民俗儀式和抬轎的現場。在《山高流水之空中》的轎子上坐著的是高票當選的政治人物,《抬轎》中轎子再度現身,只不過上頭沒有神明,也沒有政治人物,但所有參與者共同參與民俗信仰的表演化、裝置化與行動化(以靜態展示、民眾問事和解籤構成),信仰的儀式活動照舊,只不過這回轎子的神位上是空缺的。

黃鼎云的「神的棲所GiR」計畫之階段性紀錄呈現《空耳乩》。圖/黃鼎云提供

黃鼎云的「神的棲所GiR」計畫之階段性紀錄呈現《空耳乩》。圖/黃鼎云提供

或許,對黃鼎云來說,真正值得懷疑的,是神的預言究竟是怎麼發聲及傳達?此次他的計畫以演員扮演乩童、以儀器作為中介,試圖建構一套人人都可以成為乩童/自我操作者,為自己的生命難題解惑,進行自我通靈的實驗。如果每個人都能成為一位能自我通靈與解籤的乩童/問世者,或許就能解除被他者轉譯神諭的這層關係?真正的問題或許不是所有人都能真的學習一套降駕術來自我圓滿,而是我們如何抵抗現實社會充滿代替我們發言的權力者位置。當政治人物操弄信仰的時候,政治人物成為神的話語的絕對詮釋者,詮釋將神性變成政治籌碼的時候,人民應該起身學習成為乩童的方法,以直接獲得神諭。我們可以說,黃鼎云在乎的不是個體的信仰與其內容,而是信仰的被政治化。

繞了一圈,在文章的最後,回到最初視差的分叉點,作為觀察員的嘮叨提問,只談論神如何被操控的政治性,而略過神作為文化信仰的價值體系倫理,未來是否還有對焦疊合的可能?