每逢週四的下班時間,總有一群距紐約曼哈頓中央公園五街之差的美術館員工,集結在公園東南側門開始每週例行的慢跑活動。至今我依然定期收到來自修護師友人的慢跑邀請,這是我在紐約現代藝術博物館(Muesum of Modern Art,以下簡稱「MoMA」)進行為期三個月的訪問研究後,意外的收穫之一。

距離筆者前一次探訪紐約,瞭解美國代表性美術館的現況,已過五年。回臺後,我在幾個藝術平台1上多次談及由MoMA所帶動的美國媒體藝術保存的發展。除了與英國泰德美術館(Tate)、舊金山現代藝術博物館(San Francisco Museum of Modern Art)等,並列為全球媒體藝術保存專業發展的先驅,MoMA更是這些美術館之中,最為積極投入人才培育和環境扶植的機構。

筆者本次以傅爾布萊特(Fulbright)學人的身分,在2022年赴紐約進行為期8個月的訪問研究,第一站毫無疑問地選擇了MoMA。此時他們的媒體修護團隊,剛從當年改建自紅酒儲藏室的狹小空間,隨其他的保存維護部門一起搬移到正對美術館大門西側的新辦公大樓,共同佔據九至十樓的明亮空間。新辦公室的落成,使得團隊正巧有閒置的辦公空間,供筆者短暫進駐。本文總結筆者在2022年4月至7月間駐館MoMA媒體修護團隊的過程,觀察側重於保存實務現場中利害關係人的互動、團隊運作機制以及美國博物館機構的環境架構,藉此探究該館媒體藝術保存專業發展的緣由基礎。

開館前進館上班的館員,才能享有陽光灑進空無一人的MoMA大廳的景色。攝影/陳禹先

開館前進館上班的館員,才能享有陽光灑進空無一人的MoMA大廳的景色。攝影/陳禹先

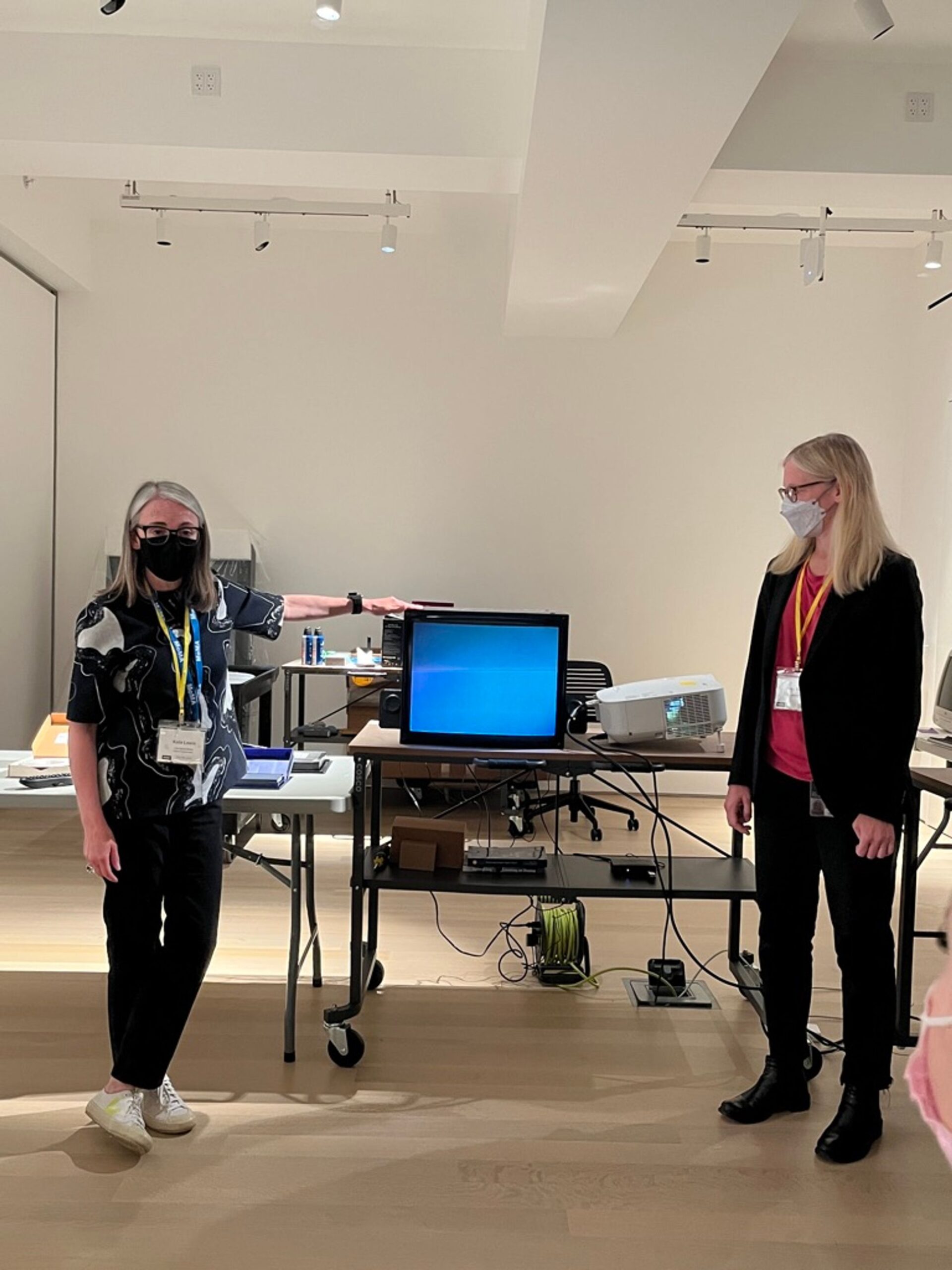

媒體藝術修護師向工作坊學員介紹各類型的影音播放設備以及放映原理,本圖平台架上為CRT電視。攝影/陳禹先

媒體藝術修護師向工作坊學員介紹各類型的影音播放設備以及放映原理,本圖平台架上為CRT電視。攝影/陳禹先

MoMA的「保存維護」(Conservation)部門堪稱全球修護師的夢想工作環境之一:從物件(object)、木質繪畫(painting)、紙質(paper)、攝影(photography)、保存科學(conservation science)到時基媒體(time-based media),每個媒材類項都有二至三名專職與兼職修護師,才得以應接每年大量的各類型作品入藏。筆者甫加入這個大家庭時,碰巧遇到「什麼是藝術品修護?」(What is Art Conservation?)工作坊的籌辦。這是MoMA為了因應疫情致使美術館與校園漸行漸遠的教育專案,也是修護室有史裡來第一次向毫無相關背景的學生打開大門。工作坊的參加者來自紐約市立大學(The City University of New York)的不同校區、學科、年齡層的大學生。筆者隨著拍照紀錄的任務,也跟著他們走遍每一個保存專門。

物件修護師帶領工作坊學員以不同感官認識手上的物件。攝影/陳禹先

物件修護師帶領工作坊學員以不同感官認識手上的物件。攝影/陳禹先

修護是一門高度重視實務的學門,工作坊學員得以實際觸摸與檢視所謂「教育用蒐藏」(educational collection)物件。藏品則涵蓋瓷器、油畫與畫框、紙張、各年代的相片和早年的塑膠製品等。除了透過視覺、觸覺甚至嗅覺觀察「物」,學員也透過重量量測、不可見光顯影、科學儀器數據等,更微觀地記錄那些肉眼所見不到的「物」的物理或化學變化。亦即,學員開始以「修護師」的視角認識物件。

然而,媒體修護團隊所準備的內容,除了傳閱膠卷、錄音帶、磁帶、光碟片等較早期的影音儲存媒介外,學生並無直接以雙手碰觸作品實體。這正體現保存藝術作品中媒體組成,有別於物質媒材的處境。修護師們架設各類型播放設備,以電腦及媒體播放器等播放作品,並刻意選用在美術館場域外較少見的應用組合,來表現藝術品之於電影播映的多元差異:例如,利用八釐米膠卷播放膠卷上的3D電腦動畫影像,又或是以數位投影機播放疫情期間藝術家在Instagram上連載的動畫。這說明了時基媒體藝術以視覺與聽覺來構成作品經驗,而揭露展場中被隱藏的設備,得讓學員進一步了解背後的運作機制。最後,每位學員都可以親自裁切作品的膠卷展示副本以玆紀念,後續並參觀最新落成的影音檢視工作站和存放數位檔案庫的伺服器的機房。

媒體修護師展示各式影音儲存媒介。攝影/陳禹先

媒體修護師展示各式影音儲存媒介。攝影/陳禹先

筆者最初設定的訪問研究目標之一,是從一件作品檔案的入藏旅程開始,參與修護團隊運作的每一個面向。MoMA媒體藝術保存團隊現有三名全職修護師,因需負責全館該媒材的基礎保存庶務,特殊作品案例往往交由剛從研究所畢業、經篩選進入美術館研修三年的年輕研究員(Fellowship),或實力受認可的實習生來進一步鑽研。這些臨時性的修護師共有二至三位不等,機動支援著保存工作。其中,研究員在MoMA研習兩年後,第三年則需將所學帶到紐約其他館舍服務。

除了上述成員外,MoMA媒體藝術保存團隊在2021年新聘了一位曾在圖書資訊領域管理數位檔案的「數位保存專員」(Digital Preservation Specialist),作為第四名專職。筆者抵達MoMA後所接觸到的第一項任務,即是與其一同處理數件藝術家寄來的外接硬碟——存放作品檔案的儲存媒介。這些儲存媒介,無論是快閃磁碟、光碟片、外接硬碟等,實際上可被視為一台裝載檔案的卡車,真正重要的是卡車中所存放的物件。跟隨數位保存專員按部就班完成作品數位檔案的收取、校驗、歸檔整理至入庫等程序,其實與傳統意義上的登錄人員(Registra)十分相似;不同的是,數位檔案是透過電腦介面以命令列表(Command Line)來執行所有的動作。在MoMA的組件編目和監控管理的工作分配中,登錄人員負責儲存媒介的實體,數位保存專員負責儲存其中的數位檔案。隨著數位檔案越來越龐大,完成汲取一件作品檔案的時間,根據所採用的電腦設備運算效能而定,可以從數分鐘到數日不等。

數位保存專員使用防寫盒連接外接硬碟,將作品檔案汲取至MoMA數位檔案庫房中,該工作站為入藏與修護流程的第一站。攝影/陳禹先

數位保存專員使用防寫盒連接外接硬碟,將作品檔案汲取至MoMA數位檔案庫房中,該工作站為入藏與修護流程的第一站。攝影/陳禹先

上述所謂典藏品數位檔案的入庫流程,一方面繁瑣且枯燥,二方面要能隨時克服電腦所帶來的不確定性。MoMA將這份工作劃分給單一專員的優點,除了大幅度降低人為因素所可能導致的檔案管理風險,修護師也能將更多的注意力保持在個別作品的狀況檢視、訪談與再展示的規劃上。這三項工作的共通點是:涉及大量檢視後的判斷,並客觀地記錄當下的狀態。筆者認為,相比起精通特定媒材技術,對於機構內的媒體修護師來說,如何將工作中的所見所聞,妥善記錄並傳遞給其他利害關係人,以及下一位工作館員,是更為核心的保存工作。雖說檢視影音檔案的技術固然易於操作,若遭遇特定程式軟體,也能與對應的外部工程師合作;然而,如何以作品的媒材特性與創作理念為基礎,解讀影音軟體所呈現的視覺或數據化資料,並將其轉化為有意義的文字紀錄,才是真正的挑戰。過程中更可能遇到不確定因素,像是缺失關鍵資料,或者單件作品收取到多檔案版本等等。釐清此些背景資訊往往涉及與策展人、藝術家、技術人員、畫廊等關係人的大量斡旋及溝通。實際上,修護師鮮少能在第一次經手作品時,便順利地拼湊及記下完整的作品資訊。此時,除了解讀數位檔案的metadata以外,他們還需要在系統上以客觀的立場,寫下作品背景的調查進度,留給同件作品的接手者,以確保美術館下一次再關注這件作品時無需重複作業,而能在最短時間內解析紀錄資訊。

MoMA的跑者們如何延續這場名為「永續保存藝術品」的馬拉松接力賽,為乘載機構記憶的博物館資料庫,或典藏品管理系統,肩負起重責大任?美國與歐洲的大型博物館,大多採用「Gallery Systems」2公司開發的「The Museum System」(以下簡稱「TMS」)藏品管理系統。資料庫系統到底合不合用,並非文字可以言傳。在筆者實際使用的經驗中,TMS系統多年來與眾多國際代表性美術館磨合至今推出的版本,提供自行客製化欄位、複雜參數等選項,滿足了美術館不同使用者所需的各類工作庶務及知識傳承的需求,並讓博物館在履行典藏、研究、展示、教育等功能時所產生的資料得以互相串聯;另一方面,採用TMS系統所付出的代價,則是館內必須成立一個三人的TMS系統管理小組,除了因應使用者學習軌跡較長的缺點,為諸如筆者這樣的新進成員提供教育訓練,也要排解各個組室的大小疑難雜症。臺灣的美術館雖無機會採用這套系統,或也無需,但筆者僅能不斷呼籲:博物館從業人員應該意識到,數位工具所提供的資料架構設計與限制,對於博物館自身的歷史紀錄及其反映的知識主體性建構,乃至永續性發展,皆有決定性的影響。

在剛落成的影音檢視工作站準備工作坊的兩名MoMA媒體藝術保存團隊成員,左為三年制的研究員、右為全職修護師。攝影/陳禹先

在剛落成的影音檢視工作站準備工作坊的兩名MoMA媒體藝術保存團隊成員,左為三年制的研究員、右為全職修護師。攝影/陳禹先

當在談論「時基媒體藝術作品」的保存時,更精準的描述應該是「時基媒體媒材」的保存⸺一件被分為此類的作品,極有可能包含其他的物質媒材。MoMA對於促進跨專業的合作則體現在兩個層面:首先是修護團隊每個月舉辦分享會,以研究員為核心,邀請他們介紹手上正在處理的作品;另一個則是因應作品需求組成專案小組,其中一個經典案例是媒體藝術家久保.田成子(Shigeko KUBOTA)的《柏林日記:感謝我的祖先們》(Berlin Diary: Thanks to My ancestors,1981)。藝術家不僅在啟動的電視上親筆簽名,更以繩索將具有藝術家書寫的石板綑綁在螢幕正前方。我到訪時,兩位分別來自物件與時基媒體的修護研究員,已完成該作的檢視、維護,一人負責石板與繩索的紀錄與維護,另一人則負責CRT電視。據研究員簡報所述,雖然在此次展覽籌備期間電視亮度尚可,但隨著開啟時間愈長,亮度的消減只會愈加明顯。於是,如何在考量螢幕上真跡簽名的前提下,維持電視螢幕的亮度,也成了借展時需與藝術家基金會開啟的討論重點。

辦公室牆上印有「The David Booth Conservation Center」字樣的單位名稱。攝影/陳禹先

辦公室牆上印有「The David Booth Conservation Center」字樣的單位名稱。攝影/陳禹先

在前述的運作機制下,保存維護部門另設有兩位管理職,分別為首席修護師(Chief Conservator)與部門主管(Department Head)。在與前者Kate LEWIS的對話中,她向我說明大企業基金會之於穩定修護部門人事組成和專業發展的重要性。例如,「媒體保存倡議」(Media Conservation Initiative)專案的幕後推手,即為梅隆基金會(Andrew W. Mellon Foundation)。這還可見於她的職銜(The Agnes Gund Chief Conservator at MoMA)與整體部門(The David Booth Conservation Department at MoMA)的冠名。筆者初淺的認知是,冠名代表營運費用由該基金會認領贊助。在這個制度的保護下,修護團隊全員得以挺過疫情,並無面臨裁員的困境。相對地,仰賴企業基金會的支持所衍生出的義務,則是修護師必須在「保存維護理事會」(Conservation Board Meeting)上,向資方代表甚至老闆率先分享修護研究成果以及作品的特殊發現。

部門主管Eugene ALBERTELLI則自嘲他是部門中最不專業的異類,掌管團隊的內外聯繫與諸如年度預算等行政庶務。縱使對於藝術品保存維護毫無相關背景與經驗,他在言談中卻也十分肯定自己為團隊帶來的價值。基於筆者過去在國內美術館的工作經驗,不難想像其工作量和重要性。他的辦公室是整個保存維護部門中,唯一一個沒有門的開放式空間,總有吃不完的巧克力和茶包可以自由索取。而本文開頭提到的慢跑團,也是由他發起的,號召同事一起參與下班後的輕鬆聯誼。

另一個十分重要,然礙於篇幅未能詳盡的是「機構策展人」在西方美術館典藏品生態中的關鍵角色。在撰寫本文約莫一個月前,王聖閎教授邀請筆者參與中央大學藝術學研究所講座,他在會後回饋道:「(在藝術家無可能掌控)作品未來的樣貌(後),(接著)取決在藝術家、機構策展人、修護師三個利害關係人的流動關係中。」筆者欲提點出:西方美術館的機構策展人,由於身負小至單件藝術作品的研究,大至經由典藏品建立館方藝術史及藝術觀點的責任,繼而以豐富館所典藏品為核心,透過作品蒐購入藏、典藏到展覽策劃與推廣等業務,可謂參與作品生命歷程最深的角色。在美國博物館聯盟(American Alliance of Museum)2009年出版的〈策展人倫理〉(A Code of Ethics for Curators)中,關於「策展人的定義」(Definition of Curator)章節就提到:策展人需負責典藏品整體面向的保護和發展。故,除了國內較熟悉的研究及展覽策劃外,策展人的核心功能更接近於以美術館此一社會記憶機構為平台,透過藝術回應所處的社會環境。而根據關注作品類型的需求,推動保存專業的發展,即是其中的重要一環。

總計三個月的訪問研究尾聲,我在自己的工作日誌中,寫下對於MoMA的初步觀察:

– 策展人向修護師詢問有關作品的長期保存與展示問題是日常。

– 全體員工對於典藏品的長期保存站在同一個陣線。

– 檔案紀錄不僅僅在保存維護工作中發生,也包含登錄、展示以及策展研究。

– 因應更有彈性的資金來源,修護師也要學習募資、面對金主。

– 越具彈性的組織結構,越容易發生改變。

– 在不可抗力因素之下,人為突然推翻決策的可能性幾乎為零。

總結本次MoMA行,從什麼是藝術品修護、修與護之間到修護之外,筆者欲連結起歐美時基媒體藝術保存研討會及工作坊,近期關於描述詞彙的轉向:從早先多使用「care」、「preserve」、「conserve」等傳統認知上,與維持至某種穩定狀態、減少接觸、設置防護,並與博物館典藏功能中的「保存維護」有直接連結的詞彙,轉為使用諸如「Media Art Stewardship」、「Agent of Media Artwork」等在中文語意上,富有藝術作品整合管理、代理人、仲介人的含義。這不僅擴大、挑戰以往社會對於修護師多關切物質媒材之視覺呈現的刻板印象,也將藝術作品成為典藏品後的生命週期的利害關係人都加以涵蓋,強調之於典藏品原真性的跨部門、跨協作動態保存維護模式。想必這也是由於歐美多年考量數位媒材的可複製性,以及兩階段藝術創造特性的實務驗證,經過專業劃分後的必然發展趨勢。回到臺灣媒體藝術修護師的定位,或許受限於「conservator」一詞的習慣翻譯,難以連結其專業的核心價值與技能,更難以顛覆傳統媒材之於物質原真的「修」與「護」想像,也就經常與膠卷電影的數位修復或數位典藏資料庫相互混淆。

從環境面來看,人才及物質資源相對稀少、機構策展人定位未明的美術館生態,也與西方截然不同,其利害關係人必然有別於筆者此行之所見。雖尚未有充分機會回到臺灣的田野,但與其試著仿擬西方經驗,卻可能因各種條件的不相稱而去頭去尾,或許更應該在急於端出成果前,回到源頭先問:在地所擁有的資源和環境,適合在西方現有的經驗中汲取哪些成果,又有哪些需要經過轉化或妥協?在美術環境崗位的利害關係人,又想帶給未來的觀眾,哪些解讀作品與其所反映的時代意義的選擇?

責任編輯:童詠瑋