圓劇團是一根生於臺灣的國際當代馬戲創作團體,專注於藝術表現及詩性的演出。希冀發揚當代馬戲的精神,並拓展表演者的創造力,在當代馬戲的舞台上,持續提供真實具藝術深度的表演。

本計畫目標在於田調採集與研究馬戲身體的同時,更以舞蹈影像(Dance Video)的錄像創作概念,重新探索與嘗試馬戲影像(Circus Video)的創作形式,結合弄鐃科儀表演與馬戲雜技,並和弄鐃團體的合作共創,未來將以劇場創作演出和錄像創作與展覽等形式,呈現出臺灣當代馬戲與弄鐃傳統表演跨域實驗的新風貌。

這幾年,劇場乃至藝術圈吹起一股走向民間文化的創作潮,譬如壞鞋子舞蹈劇場取徑牽亡歌陣編舞《彩虹的盡頭》(2016)、蘇育賢用紙紮文化說歷史故事的錄像《花山牆》(2013)、周能安暨眾等把法會搬進劇場隆重揭開《超極☆安龍補助大典》(2018)、張徐展的紙紮動畫電影《SI SO MI》(2017)等,雖然在整體比例上仍屬少數,創作潛力卻不容小覷。專注於當代馬戲創作及發展的圓劇團,也是其中一員,自2018年1月即啟動的「『悲傷ㄟ曼波』──臺灣弄鐃文化的馬戲與錄像創作」,藉由田野調查、馬戲身體的研究與創作、馬戲錄像藝術創作、展演4條軸線,邀請各地弄鐃的師傅、攝影家、民俗學家、雜技表演者等一齊加入,嘗試「從臺灣雜技的歷史與文化向度中去尋找屬於庶民土地、常民生活的馬戲雜技元素」。

團長林正宗2006年入學臺灣戲曲專科學校,後自臺灣藝術大學戲劇研究所畢業。專科學校時期,他夾在現代舞與李棠華特技之間,鎮日練功磨技巧,與創作絕緣。李棠華特技系統屬中國北方,在臺灣的開始與復興中華文化正統性有關,兩、三年後,他才經由與外界、網路的接觸與搜尋,逐漸吸收西方馬戲的基本知識,卻對自己生長的生活環境有什麼雜技仍然陌生。經歷《如果你還在》(2016)、《噶哈巫!斷語?》(2017)兩部編導作品以後,他忽而想起在苗栗通霄度過的童年,看過道教喪葬科儀中熱鬧又娛樂的弄鐃,遂回頭翻找文獻,同時透過江武昌前輩、楊士賢老師分享所知、熱心牽線,進而登門拜訪師傅,慢慢把記憶填補回來,把知識建立起來。

喪家通常在「三七」(作旬)請來弄鐃,相較於其他儀式,弄鐃不具有超渡功能,只調節悲傷的氣氛。師傅的服裝,從色調到扮著皆十分樸素,黑衣服白褲子,卻在色彩鮮艷的喪葬場合放很跳的音樂,舞很鬧的鑼鈸,反差甚大,屬於喪葬科儀中的特技表演類陣頭,像牽亡歌陣、已經佚失的三藏取經皆屬此類;若為兩人同行,則一人表演一人音控加旁白,表演讓人驚呼連連,吉祥話讓人慰藉滿滿,師傅亦會感覺、觀察現場喪家的情緒,即興地調整自己表演、說話的尺度。

圓劇團田野調查弄鐃儀式的現場紀錄。圖/圓劇團提供

圓劇團田野調查弄鐃儀式的現場紀錄。圖/圓劇團提供

因為不具有超渡功能,極具娛樂性,不是家家戶戶都會相請弄鐃,會請的人家,亡者通常高壽、有一定地位,一般人家不會用這樣的方式對待年紀輕輕就死去的亡者。相對來說,弄鐃屬於高級的陣頭,喪家相請,也有拚面子、搏場面的意味。雖然隨著社會的變遷,越來越少人家會辦完整的喪葬儀式,可是陣頭的價格不像吃的,很難調漲,所以物以稀為貴的道理在這行不存在,反而需要維持價目穩定才能互惠,喪葬科儀的經濟學因而也是民間鄉土的社會學。

弄鐃以鐃鈸為先,後來才加進很多現代化的特技,像騎獨輪車、轉碗盤等,較主要的說法是,它的動作原型源自十八羅漢。採訪的那天,林正宗邀來彰化永靖詹家班的師傅教圓劇團的表演者玩鐃鈸,師傅玩起鐃鈸的身體感總是歪歪的,有一些滑,有一些癲,收放自如,彷彿所有部位都柔軟地互通。正宗的形容則是「浮浮的,走起路來也是,不會踩得很用力,有人說,因為弄鈸羅漢是有喝酒的。表演者要學很難,會走出來武術的樣子。」接著輪到年輕的劇場表演者練習,怎麼玩都感覺正正的,兩造反映的身體文化、動的方式的確很不同。師傅說,技巧練熟就可以「變」了,可是我想,更難的是怎麼接近那種彷彿全身關節鬆開又連貫,在既定規範下張放庶民野性的身體感吧。

師傅說,會依據現場觀眾給予的氣氛決定如何表演。他們既然是在開放的空地或廣場上表演,圍觀的群眾也就並非購票進劇場,篩選過的觀眾,而是混雜各色背景的人,這讓人想到即興與場域的關係。當問及學習弄鐃對於當代表演的啟發,正宗提到其一是「隨機性」,回顧學院雜技教育及創團至今的歷程,他認為必須先把「街頭」和「即興」切開,兩者不等同,練雜技的學生會想辦法去街頭表演,但如果只是偶一為之就很跳脫既有習慣,累積經驗、摸索方法。他觀察到,現在街頭藝人有很多新的發展,像「街頭作品實驗室」就在嘗試街頭表演的可能,不是透過大量且刻意的互動,而是藉由技術的純熟及趣味吸引觀眾。

像他曾參加過沙丁龐客劇團舉辦的小丑默劇工作坊,小丑出場只是很細微地笑然後走過去,就很吸引人,是很內在的;雜技反而需要炫技,從暖身時的拉筋、劈腿就開始,要他們拋掉這些會不知道該怎麼辦。學生畢業之後就更沒有機會去街頭,因為很難靠當街頭藝人生存,只能賺賺零用錢、練練膽量。「我以為也會做這種事,可是真的不知道怎麼跟觀眾互動,只能做自己會的,有點像把表演從室內搬到戶外而已。」正宗回想。

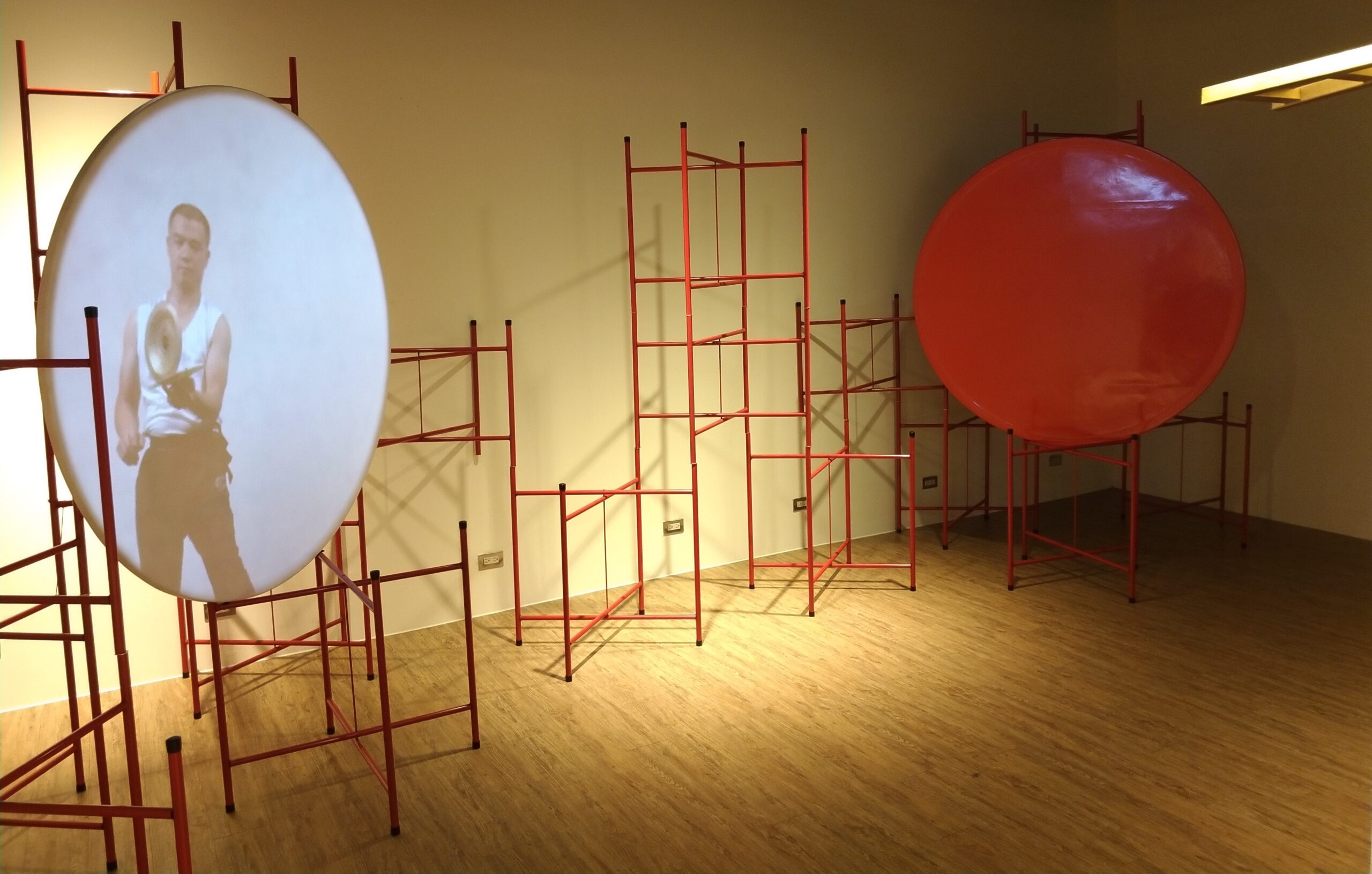

「『悲傷ㄟ曼波』」錄像藝術裝置展覽」現場。圖/圓劇團提供

「『悲傷ㄟ曼波』」錄像藝術裝置展覽」現場。圖/圓劇團提供

對他來說,取徑民間文化發展當代馬戲、劇場創作,主要的動力還是從自己出發,因而回溯童年經驗找回弄鐃。還有一個來源是生活上的衝突,譬如語言的斷層;像他是西部小孩,講臺語,現在住在都市的自己也有了小孩,卻不知不覺習慣用國語溝通。圓劇團第二部作品《噶哈巫斷語》就是從這個經驗出發,找到仍屬平埔族,尚未正名,族語復振卻做得非常好的噶哈巫。作品中他一改馬戲的喧鬧與驚奇,讓表演者頭頂一根竹子行走,不容易控制平衡,表達文化的流失,正宗說:「這幾年做當代馬戲的大家都在想,整個雜技生態走到一個程度、技術一定要轉化,不然外面的觀眾都看已經看過的,沒有驚奇感。馬戲還是要有驚奇感,可是不是追求玩物件的數量。」

他補充:「大約從2008年開始,整個雜技生態有了變化,以前什麼都學,因為以後出去可以用,到了近十年,是一人專心學一樣,再去尋找自我的風格。」當代馬戲發展的時候,受到外面潮流的影響,技術與風格會產生危險平衡,過去是練技術缺少思考的空間,現在可能是塑造風格大於熟練技術,只是從技術先於風格到風格壓倒技術的差別。因此,正宗目前正在面對的是怎麼從弄鐃重新開始發展自己的創作語言,這個階段的課題是「如何轉化」,因為弄鐃的象徵性很強,現在就是從找師傅來帶工作坊,然後他和表演者、設計者再從亂玩、遊戲中尋找進一步發展、結構的可能。

於是這項計畫以田野調查進行創作前置的認識與研究,「採集弄鐃科儀的雜技性,探究出身體與儀式關係的議題和哲思,翻起被遺忘或不被重視的深厚文化,亦從中翻攪出這些弄鐃科儀表演中人與生死、靈魂、科儀、社會、當下、未來的一些哲思。」他不斷在想的,更是怎麼從當代「人」的位置思索弄鐃跟生活的關係、現代社會的集體悲傷是什麼,因為師傅說:弄鐃是跟悲傷的人一起跳舞。這是「悲傷ㄟ曼波」的由來。

今年農曆年前,圓劇團請來許家班師傅在空總臺灣當代文化實驗場弄鐃,師傅用手騰空指劃了塊區域,群眾不越界地圍觀上來,舞台就形成了。從我的視線看過去,師傅身後矗立一面背板,屬於展覽「再基地:當實驗成為態度」大型宣傳品。顧名思義,空總原為軍事基地「國防部空軍總司令部」,「再基地」一展即意欲以當代藝術為殘酷歷史招魂、除魅,重構空總的場所精神。那麼,像不斷流變、革新的弄鐃,稱得上「再基地」、還能算「實驗」嗎?就形式上而言,想必是當日亦正展出,同為圓劇團「悲傷ㄟ曼波」計畫一部分,陳長志的裝置攝影展,比較接近罷。

「實驗」往往是新鮮的誘惑,帶有一種「過去的什麼都不要」的叛逆性格,但戒嚴背後的冷戰體制卻是一口氣把「藝術」與「民眾」切斷,因此,民眾和藝術其實都是1980年代的產物,宛如新生。於是,不斷遺忘、拒絕過去的「趨新」成了我們文藝發展的標記,發展即斷裂,我們和我們追逐的夢孰長。一個又一個詞語入境,我們卻總是來不及記憶,於是只好把「在地」漆上失憶而封閉的島嶼保護色;陳傳興的延遲現代性及論述沙漠化之說、王墨林的身體論等,與其說是在努力記憶,不如說是在探勘社會的集體失憶有多深。

如同我們觀看著眼前的火鐃,火的作用不是把事物完全照亮,亦非區分出明與暗,而是連結兩者,燃燒出明與暗同在,充滿流動、摺曲的微型詩意宇宙。就像弄鐃師傅不只在根據喪家、圍觀群眾的情緒與反應隨機調整動作、技巧,也在弄鐃的時間中展示了一種庶民的生死觀、宗教的天人觀。進而,倘若比較中西火的神話,西方的盜火者普羅米修斯是神祇,他因悲憫之心而盜火給人類,也可以說,若沒有神,人類不會有火,也就不會有後來的文明。在此,神與人的身分、空間界線明確。相對而言,燧人氏本為人類,卻因鑽木取火,帶給人間新的技術與文明,升為神祇。在此,人與神的身分並不截然二分,人只要有所大成,便有可能成為神界的一份子,反過來說,神比較有人性。

於是,從中、西的人與神的關係再回頭看火的神話起源所隱含的文化思考,燧人氏的鑽木取火,以及他後來昇為神明,顯現了一種「間」的哲學與文化,如同前面提到的「充滿流動、摺曲的微型詩意宇宙」,是在具有明確界線(火的強弱決定了明暗擴延及相交的範圍)的空間之內不斷的流動與摺曲,不斷的重複,閃爍著難以言喻的意義。

我還是忍不住揣測,弄鐃真的不是喪葬科儀的必要儀式嗎?弄鐃的具體作用真的只是製造一種撫慰人心、昇華悲傷的娛樂性嗎?若它真的「可無」,但在華人「務實」的性格裡,又竟然沒有被提早淘汰,而是流變至今,那麼它究竟創造了什麼不可交換的象徵性?是不是只有先去想像這一點,來回想像弄鐃在喪葬科儀中的「可有」與「可無」,才有可能確立把它搬到劇場(非指制式的劇場空間)裡「可有」的必要性?

是不是因為弄鐃顯現了「間」的哲學與文化?它不朝生也不抵死,而是在生死之間擺盪、迴旋,流轉出自足的意義?

圓劇團「悲傷ㄟ曼波」臺灣弄鐃文化的馬戲創作的展演現場。圖/圓劇團提供

圓劇團「悲傷ㄟ曼波」臺灣弄鐃文化的馬戲創作的展演現場。圖/圓劇團提供

在去年底圓劇團舉辦的座談「劇場創作走向民間的痕跡」,四位與談者皆結合民俗文化、喪葬科儀與當代劇場或音樂策展,包括圓劇團的林正宗、壞鞋子舞蹈劇場的林宜瑾、周能安暨眾等的周能安,及以策展為主的李名紘,分別報告了各自初綻的創作/策展實踐,其中林宜瑾的簡報提及「民眾劇場」一詞,為壞鞋子從牽亡歌陣逐步發展的舞蹈劇場尋找定位。對我而言,民間劇場與民眾劇場是兩種不同的型態,包含對「行動」的思考、「傳統」的挪用等等都不一樣,但並不是說,兩者之間不可能連通。

在這裡,我想先從一篇文章談起,曾為文建會「民間劇場」(1982–1986)工作人員之一、台灣民眾文化工作室成員、《台灣美學文件》發行人的李疾,曾寫就〈現代藝術與宗教儀式的聯結〉(《雄獅美術》283期,1994年9月。),從切題的視角,以自身參與其中的「中元普渡祭-宗教藝術節」(1994) 為記述/討論對象,他說:⋯⋯儀式本身終究只是一種媒介,是民間社會藉以傳達心靈底層訊息的一種過程;換句話說,儀式只是一個客體的存在,社會心靈的移動才是主體,這也是令現代藝文工作者最為著迷的所在。」

他回顧前兩屆「中元普渡祭」,歸結出「兩個別具現代意義與特色的儀式經驗」,一是把人對孤魂野鬼的恐懼轉變為「極需人們予以尊重、救贖的邊緣對象」,二是將普渡對象延伸向「頻遭不同型態汙染的『山川自然』與『社會人心』」。另外,從文中,李疾使用了波依斯式的「社會雕塑」、在陣頭、小戲的踩街活動中調度「城市地獄使者」、「影人陣頭」,是為了不干擾民間遊藝陣列,又能夠保有前衛性的餘地等說法,可以說他已經離開了集中展示民間文化、某種文化資產再現的思考,朝向「民間劇場-民眾劇場」交互主體的想像與創造。在這裡,民間或民俗,不再只是需要被拯救、保存的,即將消失的傳統,而是回應當代社會狀況、質疑「深度的喪失」的現代性的身體媒介。

爬讀該文,李疾似乎清楚意識到現代藝術與宗教儀式的聯結需要產生一種朝向外部的動力與語彙,並且將此聯結社會化、思想化(思想化本身即具當代性),甚至置入批判意識,不落入個體化的生死感覺。當一場隱含社會批判意識,通過民俗、民間儀式與元素展開的現代藝術祭典開展之際,我們也看到了,這裡的反叛並不是站在全然拒絕、否定過去事物的立場上(例如,全盤西化說),而是站在具有傳統(古典)知識基礎,包含舊與新的歷史意識上。

沿著這篇文章,我們把視線投向1990年代前後與近幾年的兩個劇場與民俗、民間文化連結的時期,為什麼中間產生斷裂?抑或,不那麼絕對地說,那些1990年代前後,如侯俊明與太古踏舞集、優劇場的合作到創立泛色會,如優劇場早期的《鍾馗嫁妹》(1989)、《七彩溪水落地掃》(1990),如南臺灣及東部的《高富雄傳奇》(1994)、《後山煙塵錄》(1993)等等,接下來是否、如何「變異的延續」?然後,近幾年為何復甦?又,能夠持續下去嗎?

埃及國際政治經濟學家薩米爾.阿明(Samir Amin)於〈「馬克思主義者」超越「馬克思學」〉一文提到:

1980年代至1990年代前期是臺灣現代劇場、臺灣小劇場風起雲湧的時代,前段提及的那些作品,共通點之一為它們都是演員劇場,而非劇本主導的文本劇場,背後則有歷史與社會動力之驅動,而非全然可以分類化地歸為對前一個時期「劇作家劇場/文本劇場」的反動的戲劇史線性敘事。簡單來說,當時劇場的興起更是對社會、歷史、政治的強烈回應,並不是在如當前戲劇系般的分類化的「戲劇」中演進。

所以,當我們將阿明「從一種生產方式到另一種生產方式的過渡」這句話先括弧起來的時候,意味著1980、1990年代的演員劇場,進入1990年代文化體制化時期(如:機構、學院、文化補助制度等)之後,於新生之際卻立即被拋入一種與演員劇場的生產形式不相容(如:吃不飽也餓不死的補助金額、從〔西方〕劇本改編出發的學院戲劇製作慣性路徑)的加速狀態時,反而成長受到抑止,最令人膽戰心驚地是這樣的加速狀態製造了一種異化、一種無意識,後遺症便如阿明說的:而成長受到抑止,「意識形態也就變成了自然的一部分。我把這樣的過渡稱作『頹廢的模式』」。

近幾年,連結民俗、民間的劇場,如向牽亡歌陣學習的壞鞋子舞蹈劇場、如發起「悲傷ㄟ曼波」計畫的圓劇團,在前置時期都需要大量的田野,學習的對象與他們所在的臺北、新北市通常相距甚遠,可是創作者/表演團體若有深化之意,光是進行田野、身體訓練就需要更多的成本,不只經濟成本、也包括時間成本等等。當前,藝術節與藝術文化機構無疑是最大的資源戰場、社交戰場,有沒有辦法建立更充足的支持體系?演員劇場與文本劇場的不相容(不是必然不相容,而是在臺灣的現代劇場發展脈絡中,形成了這種不相容)是不是一個更根本的問題?

另外一個斷裂的原因,或與都市化有關。臺灣戰後經濟邁入都市化進程之際,也是「民間」衰退的開始,城市的發展必然壓縮了民眾可辦傳統儀式的空間,儀式與民眾的日常生活逐漸分離。可是,與其用縣市分割的地理觀誇誇稱之這些傳統儀式、傳統藝術逐漸被臺北城排除、遺忘,我以為這樣的物質觀點其實不夠,必須同時探討「心靈的都市化」的後遺症才相對完整,而無形的問題往往比有形的問題更難超克,現在常見的,類似「臺北薪資23K人人嫌,高雄薪資23K還是很多人要」的新聞、網路貼文,其實就代表著這種既已內化的都市化心靈,臺灣高舉的發展主義旗幟更是。

林正宗曾提到他創作動力之一便是學生/藝時期,深感本土性雜技的匱乏,但截至目前為止,他也感到師傅弄鐃的身體感,其實是我們難以摹仿的。謝爾蓋.艾森斯坦(Sergei Mikhailovich Eisenstein)在〈雜耍蒙太奇〉(見《蒙太奇論》一書)論及:「特技是指絕對的、自身完成的東西,而雜耍則完全是以一種相對的東西――觀眾的反應為基礎的。」並做出如下區分:

鼓動和雜耍性戲劇(動態的、奇異性的戲劇)是左翼的

從這一點回顧1980、1990年代的演員劇場,雖然並非全屬左翼(但或多少吸取了些泛左翼的思想養分),但更不是用戲劇史框架一種與前一時期的劇作家劇場/文本劇場的繼承關係(無論是肯定的繼承或者否定),而是不如先問,為何1980年代以前是以文本劇場/劇作家劇場為主流,這樣的發展能用歐洲的從劇作家中心到導演中心的演進路徑來同一地框定嗎?

亞洲既然做為西方的殖民他者,臺灣既然曾歷經近四十年的戒嚴,1980年代以前,以身體為中心的演員劇場的不可能,潛藏的會不會更近似艾森斯坦的區分――因為動態與奇異性的表演身體,很有可能會創造出無規範可套用的叛亂身體(一種非語言的身體謠言?),變相鼓勵民眾的集結與自我動員?

許家班師傅在空總弄鐃的現場,觀眾與師傅皆處於同一平面,完全不是鏡框式舞台,觀眾與表演者(師傅)的界線沒有那麼壁壘分明,不若現在我們時常走進,而且穿拖鞋會被勸誡的劇院,乃源自現代秩序的建築產物,這個平面也跟美術館一樣開放,觀眾可以隨時圍觀,也可以隨時離開,沒有開始與結束的線性時間觀看秩序。換句話說,它不是用敘事吸引觀眾,而是通過與觀眾的潛在互動,帶有一定即興意味的,創造出一種讓觀眾自身的敘事開始流動、彼此連結的共時性。從觀眾的角度看,觀看視線是發散的,與「視線集中」的鏡框式舞台截然不同,因此並非從屬於「視覺-身體」,而比較接近「身體-視覺」的感官接受。

所以圓劇團「悲傷ㄟ曼波」計畫並不只是一項「傳統的當代劇場」計畫,接近它的奧秘,以及通過它接近劇場史的奧秘,或許不在「傳統」,而是「身體」。