1990年代,臺灣網路開始逐漸普及,進入數位全球化時代。網際網路的出現帶來新的社會關係,也使藝術創作和展覽策劃發展出創新的模式。近年因為新冠肺炎疫情,許多機構都試著思考線上展覽與數位展演的可能性,好似搬移到線上是一種全新的藝術實踐,但其實在網路的早期歷史中,已經出現過不少線上展覽與網路藝術,本文希望爬梳1990年代至2000年代初期的歷史並回顧文獻,讓我們更理解當代的處境。

臺灣最早以線上策展為主題的研討會,可能是2000年由artkey.com網路藝術村主辦,藝術家雜誌社、蕃薯藤數位科技股份有限公司、華彩網路集團共同協辦的研討會,與會者包含artkey.com網路藝術村執行長郭羿承、蕃薯藤數位科技股份有限公司執行長陳正然、在地實驗網路電視台製作人黃文浩(現為臺灣數位藝術中心執行長)、學者與策展人黃海鳴、第一屆全球華人網路美展策劃人畢瓊文1,研討會聚焦於網路策展的未來,議題包含:網路策展的可能性、可能的策展模式、與觀眾的互動方式、策展人的角色轉換。其中策展人角色的轉換可能在於策展人不再是掌控展覽與作品的中心人物,線上展覽更加強調「觀眾」的參與,觀眾可能也在作品中扮演共創者或製作者(producer)。 2

雖然策展模式非常多樣化,難以用單一方向與線性的因果關係去論斷整體歷史變化,但實體到線上展覽型態跟隨著歷史與技術的發展,在概念上有從單一中心到去中心與多中心的模式的趨勢。傳統美術館的主流策展模式是以策展人為中心,進行決定與策劃,藝術家是「被邀請」的對象;另外一種反向策展方式,則是策展人邀請藝術家與觀眾「共同參與」,權力是分散的,多個中心同時存在,或者企圖往去中心的方向發展。藝術史學家克萊兒.畢莎普(Claire BISHOP)在《人造地獄:參與式藝術與觀看者政治學》中3,以「參與」的概念重新詮釋與梳理藝術史的流派與運動,她認為如今參與式藝術已經是全球性的現象,參與的概念反轉了藝術物件、藝術家與觀眾的關係,觀眾成了藝術計畫的共創者或參與者(participant)。4藝術開始以「計畫」的形式出現,而非以創作一件「藝術作品」為單位,策展人則轉變成計畫主持人、共同製作人、共同創作者或發起人。

1990年代全球一部分區域網路開始普及,網路帶來新型態的參與性跟開放性,可能成為推展上述參與式策展的一個技術條件。正如策展人鄭慧華2009年的文章〈Back to the Future:獨立策展中的趨勢和傳統(兼談策展2.0)〉中所描述:「所謂Web 2.0,它強調的是以網路作為平台,由群眾『直接參與』和互動去生產內容,其特質在於群眾所形成的『社會網絡』與『社會關係』。將此概念挪移至策展過程,『策展/展覽2.0』則是以展覽作為平台,以『參與』、『過程』所強調的『互動』特質(非指機械裝置的互動)體現現實生活中的『社會網絡』與『社會關係』,並從中針對特定議題去展開討論或辯論。[…] 1.0時代的策展,策展人提供個人的見解,藝術家提供各自完成的作品,它若是一個花園,那已經是一個已經選擇好種什麼花和什麼草的既定花園,受眾只是被動地給予參與機會。2.0時代的策展,策展人傾向於提供一畝肥沃的土地,由各方參與者去灑下種子,而會開出什麼花和果(或甚至長出雜草)以及其間的關係則由『參與』而決定。這樣的操作方式構成了藝術『介入』社會的條件⸺更趨近一種基進民主式的辯論與實戰場域。因此其中被稱之為『作品』的,不僅直接和『日常性』發生關係,其形式更可包羅萬象:從展覽、讀本、論壇、社運、烹飪到啤酒釀造…無一不可翻轉既有關係或後設地進入討論文本中。」5

網際網路提供了藝術策展一個公共參與的新遊樂場,地點直接在社會網絡中,而非階層化的美術館展覽空間。6既然當代藝術的展覽的地點不一定要在美術館等實體場館之中,而是擴張至社群活動與日常生活中,那麼網際網路作為一個「展覽地點」就不是偶然地斷裂,而是由技術媒介演進所推動的趨勢。延續此思路,星輿公司執行長與數位人文網路平台計畫共同主持人李士傑在討論「數位人文文化實驗」的部落格文章中也提到,兩千年初藝術大學開始出現『跨領域』藝術的組織單元。除了已經在藝術文化中,有一段歷史的策展技藝之外,資訊傳播與溝通技術在1990年代末至2000年初的進展,使當代藝術作為一個組織文化社群聚落,早已跳脫出來原本狹隘的定義,連結到更多樣的社會群體7。新媒體文化其實是許多術語的同義詞:網路文化、網路(點)藝術(net.art)、數位文化等等,而他們體現了全球蓬勃文化運動的結果。跨國的藝術家與資訊文化工作者共同關心邊界與移民問題,如德國 no one is illegal、波蘭與美國墨西哥的跨越邊界運動 no border等等,在各地如煙火般綻放在網路的星空中。透過網路串連聲音,讓財團、媒體界、學術界甚至政府、超政府組織(如歐盟、聯合國)可能聽見。8依照這樣的觀點,策展應該要跳脫美術館的場域,進入真實社會的組織與場域之中,利用網際網路,進行各種各樣的社會連結與參與。

與上述兩種觀點互相呼應的是專門研究網絡藝術(net art)的荷蘭學者約瑟芬・波斯瑪( Josephine BOSMA)的想法,她針對1990年代至2000年初期主要位於歐陸的藝術家進行訪談,並從訪談內容綜合出對網絡藝術定義。這個定義也同樣強調社會與科技網絡的建立,她寫到:「一件網絡藝術作品可以完全存在於網際網路之外[…],Net art裡面Net這個字也可以指涉社會與科技所形成的網絡,這也是為什麼網絡藝術這個字是非常具有彈性的[…]。網絡藝術的產生是因為意識到各種科技技術與機制對世界產生的影響與改變,反過來說,這些藝術作品也是透過網路技術才能夠完成與精進。」9

網際網路不只提供了技術性工具,新技術帶來的是新的社會場域以及想像。網路能夠顛覆藝術家與機構的合作關係,某種程度上,我們可以說網路這件利器打開了封閉的白盒子與傳統美術館10,讓藝術展覽通往參與式藝術計畫(participatory arts / projects)、共合(commons)的策展模式或藝術生產與治理模式。然而,網際網路看似能提供多元中心,它的反面也可能代表著監控資本主義11、大科技公司的壟斷獨佔這種新型態的控制。這種控制不像以前,可以清楚找到具體的權威中心,而是一整個由抽象網絡所形成的控制網。筆者上述關於抽象控制網絡的觀點,是受到德勒茲(Gilles DELEUZE )所提出的「控制社會」(control society)影響,德勒茲認為後工業化社會中,規訓不僅僅滲透在日常生活之中,還比以往更加無形,並且與全球化和財經化互相結合,形成一種控制網絡,個體不再是以單一個「勞動身體」為單位,而是變成「分體」(dividual),意指人類主體被現代科技控制,像是電腦系統般無止盡地分割與化約成數據,因此已經不能稱為個體(individual)。12據此觀點,網際網路技術只是在表象上帶給我們多中心的烏托邦13,實際上卻從本質上破壞了我們的主體性,形成一種更無形、更難掌握的規訓模式,這種新型態的權力結構正是「控制社會」在網路世界中的體現。有沒有什麼藝術計畫或線上展覽意在反思「控制社會」,或實驗多中心的社會參與呢?其中網際網路的結構又扮演什麼樣的角色?

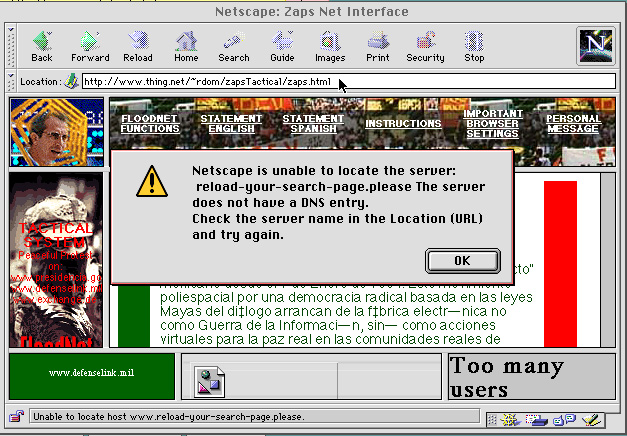

FloodNet網路公民不服從計畫,CC BY-SA 4.0

FloodNet網路公民不服從計畫,CC BY-SA 4.0

在下文中,將介紹兩個批判與抵抗「控制社會」的線上參與式網絡藝術計畫:1990年代的「洪水網」(FloodNet)網路公民不服從計畫14與2000年代的「派樂西王國」(Kingdom of Piracy)計畫15,這些計畫,可以同時被視為「作品」與「展覽」。墨西哥藝術計畫「洪水網」由電子干擾劇場(Electronic Disturbance Theater)發起,是一場發生於網路上的非暴力抗議行動,參與者在墨西哥政府機構網站上「靜坐」,聲援反對新自由主義的薩帕塔運動(Zapatista Movement)。網路靜坐的方式,是讓觀眾在預先約定好的時間瀏覽FloodNet網站,並用簡便的Java工具將使用者引導至目標網站(抗議地點),使得該網站不斷重新載入,如果有夠多人參與,目標網站速度就會變慢,甚至暫時無法重載。後來藝術團隊更讓使用者填寫客製化的訊息,附加在伺服器上,傳送像是「真相」、「正義」等辭彙,最後目標網站便會出錯,並顯示「找不到真相」(truth not found)、「找不到正義」(justice not found)等充滿詩意的字句。

「洪水網」計畫可以詮釋為數位時代的一種參與式藝術。參與式藝術的核心概念,是希望藝術從可消費、可量化、增加文化資本與象徵資本的產物(product),轉化成改變社會的力量與過程(process),社會參與的過程本身就是藝術計畫的主體,過程優先於最終的成品。16從這個角度來看,「洪水網」屬於參與式藝術史的一環,它至少提供了三種新的機制:第一是網路匿名性、第二是「直接」將資訊傳送給抗議對象、第三則是快速跨國際的傳播鏈。這讓網路抗議的規模與傳播速度都大幅提升。「薩帕塔的起義本來在地理空間上是孤立的,只限於恰帕斯州的一個區域,但是如(社會學學者)哈利・克利夫爾(Harry CLEAVER)所言,通過現代電腦網路擴大的政治影響力,薩帕塔主義者開啟了新的電子鬥爭,讓這場革命擴張至全世界,形成全球性的衝突。」17雖然抗議規模不一定與實質社會改革成正相關,但總是好過無法發聲或者沒有國際宣傳力,而且異議聲音有發聲管道本身就有其不可抹滅的價值。這個藝術計畫提示了一種在1990年代早期,透過網際網路而動員全球的參與式藝術計畫案例。

如果說「洪水網」計畫揭示了透過數位工具的重新設計,可以讓網路平台成為異議發聲的場域,我們是否也能在大型科技公司掌握網路平台走向之際,從間隙中創造開放文化的空間?藝術家鄭淑麗於2003年發起的「派樂西王國」(Kingdom of Piracy)計畫18,原初構想由唐宗漢(Audrey TANG)及李士傑提出,其論述核心是將線上展覽視為一種「開放的」工作空間,並邀請藝術家用「盜版」與「侵權」的概念進行創作。盜版與侵權的反面其實是共合(commons)的概念,因為西方國家壓榨亞洲的廉價勞工,製造晶片、主機板,並用智慧財產權的概念與法律壟斷文化資本,加劇數位落差(digital divide)與全球經濟不平等。19所以也許可以把盜版與侵權重新詮釋為一種抵抗的手段,也是達到共合的一種方式。這樣的想法延續至2020年的「岔派樂基因」(Forking PiraGene)計畫中20,「岔派樂基因」將開放文化中「岔」的概念21與「基因」和「盜版」的概念結合,兩者運作模式都是不斷重組又再分支。2023年,同樣的核心關懷也促成了與斯洛維尼亞的當代藝術中心Akisoma合辦研討會「從共合到NFTs」(From Commons to NFTs)22,研討會中討論的其中一個問題是:「當區塊鏈技術讓數位產品在商業市場中,變成獨一無二可銷售的物件時,共合、共享與開放文化的精神該如何批判現況,並實踐另類的出路?」「派樂西王國」計畫跟著數位技術與時俱進,但核心關懷卻是一樣的:具有開放文化、反對資本主義、能夠減少數位落差的世界可能存在嗎?它會如何運作?藝術作為一種催化劑,確實在這些計畫行動中打開了一次又一次的討論,也因為這種具有開放性的策展模式,讓許多藝術家、工程師、駭客、研究者和群眾能夠多方協作,一起參與。

斯洛維尼亞數位藝術機構 Akisoma「From Commons to NFTs」研討會,圖/黃祥昀攝影

斯洛維尼亞數位藝術機構 Akisoma「From Commons to NFTs」研討會,圖/黃祥昀攝影

〈20年後初探藝立協Elixus(上)(下)網絡空間與其底層迷因〉作者黃豆泥提到開放文化在臺灣發展的歷史,可以溯源回一個採用分散式治理的組織 「藝術家獨立協會」簡稱藝立協(Elixus),Elixir Nexus是開放想像的連字。23唐鳳提到它的概念是在1996年時提出的,目的是為了建立一個非法人形態比較草根的組織,可以把在數位世界中的人們連結在一起。成立之初還有一個時代脈絡就是在網路剛開始的時候,其內在邏輯是平等、開放、共享,但是到了 「.com」的時候,開始有專利。個人工作的成果變成公司的智慧財產權,因此開始去思考分散式治理的可能性。24「(藝立協)間接醞釀出g0v零時政府、臺灣開放源碼開發者研討會(OSDC.tw)等組織,這些成員(其中包含:李士傑、唐鳳、簡信昌、高嘉良、鄭淑麗、林克寰等人)至今仍活躍於於台灣網路發展,如開源運動、公民參與、傳媒新媒體實驗、影響範圍遍佈公部門⸺如數位文化中心、文化內容策進院、數位發展部。」25 其中g0v.tw臺灣零時政府於2018年獲得「林茲電子藝術大獎」(Prix Ars Electronica )電子社群優異獎,標示著傳統藝術史中對網路策展模式的定義相對狹隘,在數位藝術社群中,策展更接近的是一種共同參與的治理模式。

本文回顧了臺灣在1990年代至2000年代初期,藝術實踐者對於策展模式轉變的觀點,這些觀點指向了展覽模式的典範轉移:從策展人為中心的模式,變成共同協作的多中心模式,觀眾的參與過程因而成為策展的核心。這種模式轉變與藝術史學者克萊兒.畢莎普描繪的國際參與式藝術圖景、荷蘭學者約瑟芬・波斯瑪根據歐陸地區作品所定義的網絡藝術、臺灣網際網路普及和開放文化萌芽的年代互相交匯,引發我們思考數位技術在這段參與式藝術史、共同協作式的策展模型轉向中的影響。而90年代「洪水網」網路公民不服從計畫與2000年代「派樂西王國」計畫,皆闡釋了這段時期藝術家如何利用網際網路去達成社會參與及共同協作的「策展」模式。科技技術不斷演變,帶來的正面與負面影響仍與社會結構及其價值哲學難分難解,在一個我們不僅是個體,還慢慢變成德勒茲所說的「分體」的「控制社會」之中,我們要如何維持「自身」與「他者」的主體性,獲得真正的自由,在沒有異化、沒有剝削的情況下,發展出「多方參與」、「共同協作」、「多中心」的藝術生產與策展模式?這是我們面對數位技術背後的價值哲學與社會議題時,必須直面的問題。