經過了三個月的讀書會,並發表了關於「歷史記憶」、「污痕」與「建築結構」的文章後,「污痕結構學:城市記憶空間的建築文化學實驗」的成員於柏林聚首,實際走訪了柏林多個紀念物、歷史建築,並記寫下了對於不同案例的提問與思考。

大屠殺紀念碑(Denkmal für die ermordeten Juden Europas)混凝土方狀石塊上產生的裂痕。圖/謝杰廷攝影

大屠殺紀念碑(Denkmal für die ermordeten Juden Europas)混凝土方狀石塊上產生的裂痕。圖/謝杰廷攝影

1. 早期的建築師認為以混凝土製造的巨大量體可以長達千年不壞,但在建成十年之後已開始產生裂痕。對於材質「堅固性」、「恆久性」的想像是否如同「我們可以永遠牢記」的企圖,皆是一種迷思而已?

辛提人與羅姆人紀念碑(Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas),以色列藝術家卡拉凡(Dani Karavan)所設計,於2012年完工。圖/吳耀庭攝影

辛提人與羅姆人紀念碑(Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas),以色列藝術家卡拉凡(Dani Karavan)所設計,於2012年完工。圖/吳耀庭攝影

2. 不似金屬或泥石的「恆久性」,在被納粹迫害的辛提人與羅姆人紀念碑中,流動的水池是主要的紀念元素,緩緩的流水呈現安寧的鏡面,讓我們重新思考「動」與「靜」、「暫時性」與「恆久性」。

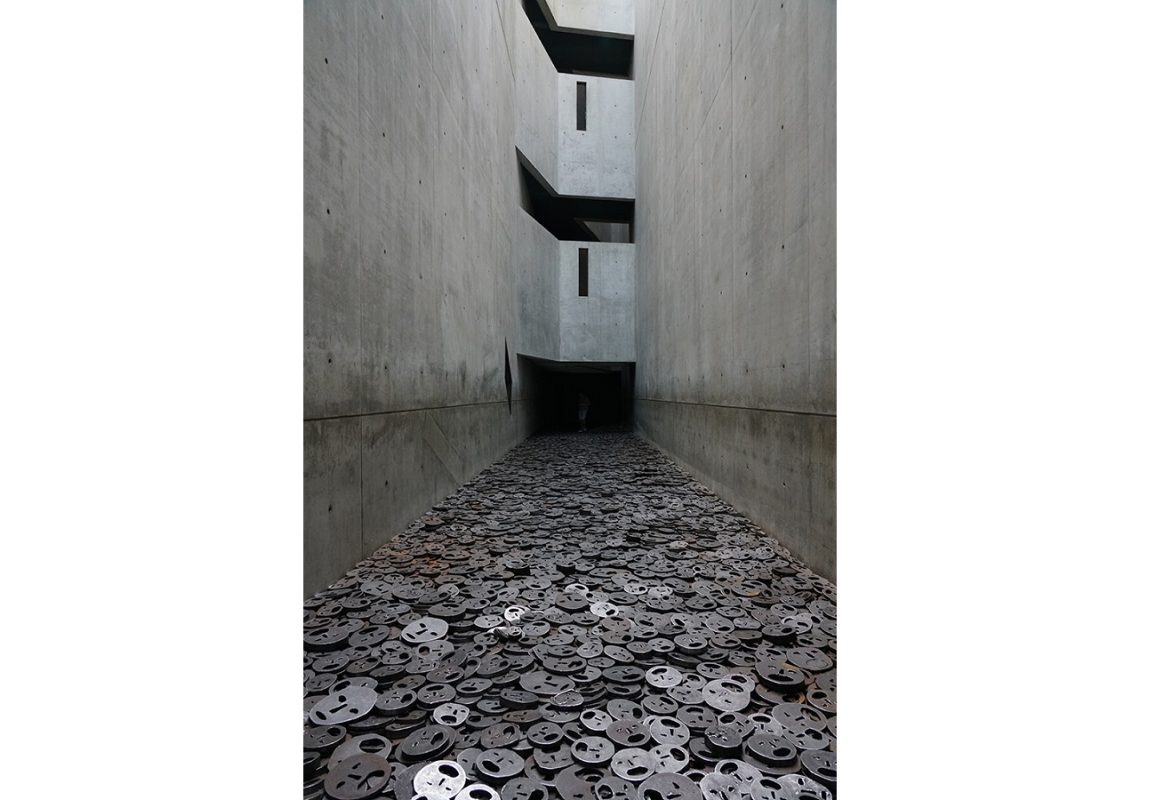

柏林猶太博物館(Jüdisches Museum Berlin),建築由猶太裔美國建築師里伯斯金(Daniel Libeskind)所設計。圖中為藝術家卡迪希曼(Menashe Kadishman)所設計、堆疊著一萬個鋼製面孔的空間:《落葉》(Shalechet)。圖/吳耀庭攝影

柏林猶太博物館(Jüdisches Museum Berlin),建築由猶太裔美國建築師里伯斯金(Daniel Libeskind)所設計。圖中為藝術家卡迪希曼(Menashe Kadishman)所設計、堆疊著一萬個鋼製面孔的空間:《落葉》(Shalechet)。圖/吳耀庭攝影

3. 建築如何表達情緒?猶太博物館本身歪斜的空間感與窗洞開口試圖讓參訪者強烈同感到受難者的傷痛,大屠殺紀念碑相較之下則略為抽離,恐怖地形圖(Topograhie des Torrors)的空間甚至不帶一絲一毫情緒。

柏林猶太博物館中「大屠殺塔」(Holocaustturm)的內部空間,由猶太裔美國建築師里伯斯金所設計。圖/吳耀庭攝影

柏林猶太博物館中「大屠殺塔」(Holocaustturm)的內部空間,由猶太裔美國建築師里伯斯金所設計。圖/吳耀庭攝影

4. 猶太博物館中的「大屠殺塔」是必須推開一道厚重的門才得以進入的一個空無一物的空間。在冬日,我們感受到的不只是空間的壓迫,而更是推開門時迎面撲來的巨大寒冷。在這邊,「溫差」是我們經驗建築的重要尺度。

恐怖地形圖,位於二戰前蓋世太保總部原址,為柏林建築師溫姆斯(Ursula Wilms)所設計,於2010年建成,為「標示加害者」的紀念物與資訊中心。圖/吳耀庭攝影

恐怖地形圖,位於二戰前蓋世太保總部原址,為柏林建築師溫姆斯(Ursula Wilms)所設計,於2010年建成,為「標示加害者」的紀念物與資訊中心。圖/吳耀庭攝影

5. 在設計恐怖地形圖時,建築師提到,「玻璃」的使用是為了製造出一個穿透、誠實、敞開的姿態來呈現「加害者」的歷史。但「玻璃」是否真意味著「毫無保留」?如果在19世紀的文化史中,「玻璃」始終被視作一種「進步」的建築材料,那「玻璃」是否真的如此「透明」、如此「中性」呢?

恐怖地形圖的灰調外觀。圖/吳耀庭攝影

恐怖地形圖的灰調外觀。圖/吳耀庭攝影

6. 為了呈現「加害者」的歷史,建築師在設計恐怖地形圖時刻意賦予了建築一個「沒有個性」的個性。但,壓低的尺度、灰調的環境,是否真的就意味著「客觀地在呈現歷史」?

大屠殺紀念碑下方的展覽空間,以地面燈箱呈現受害者的私人筆記、書信、回憶。圖/謝杰廷攝影

大屠殺紀念碑下方的展覽空間,以地面燈箱呈現受害者的私人筆記、書信、回憶。圖/謝杰廷攝影

7. 在大屠殺紀念碑的地面層是兩千多個混凝土製造的方形量體,地下層則是一個展示了大量資訊的空間。我們該如何理解這樣上下層的區分呢?當我們把文字、紀錄、檔案、數據資料挪至下層,我們究竟是在悉心地「保存」它們,或者這也是一種「隱藏」、一種「埋葬」的姿態?

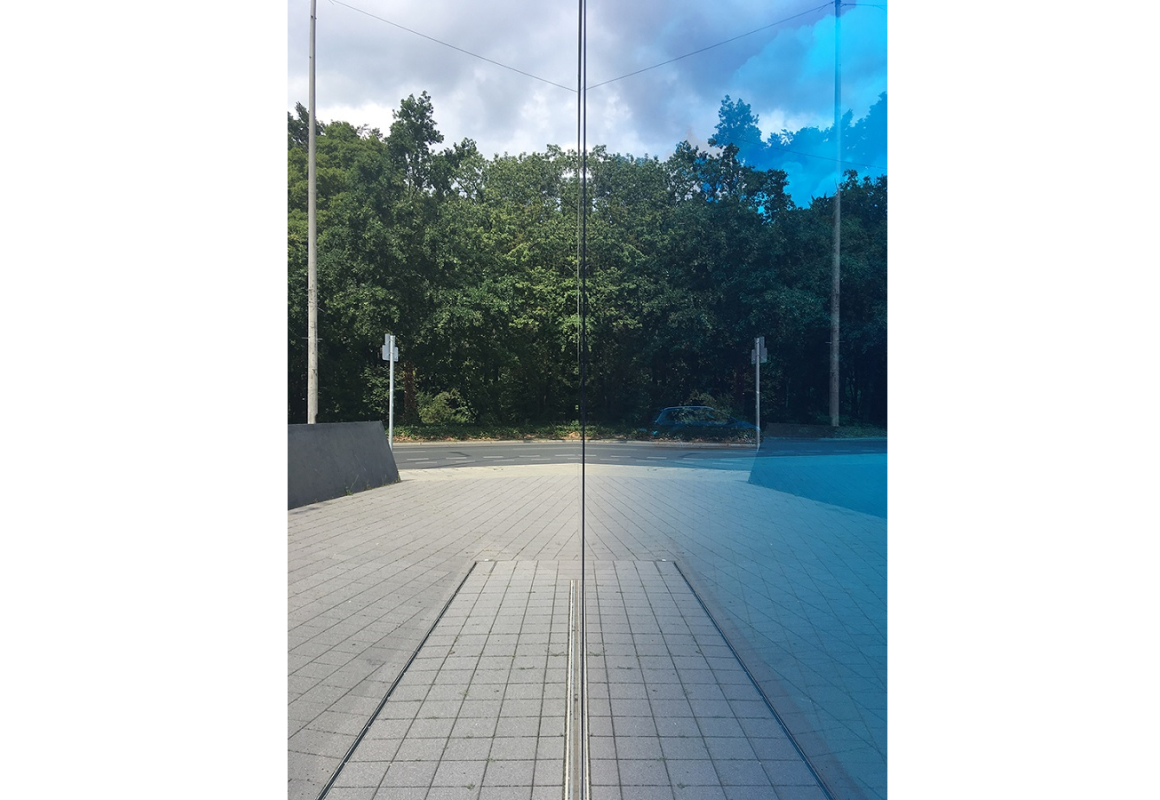

蒂爾加藤公園街4號(Tiergartenstraße 4:Gedenk- und Informationsort für die Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde),位於納粹時代策劃「屠殺精神病患」的辦公室原址,為一片30公尺長的大面藍色透明玻璃,為溫姆斯(Ursula Wilms)、哈曼(Heinz W. Hallmann)與寇留西斯(Nikolaus Koliusis)所設計。圖/謝杰廷攝影

蒂爾加藤公園街4號(Tiergartenstraße 4:Gedenk- und Informationsort für die Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde),位於納粹時代策劃「屠殺精神病患」的辦公室原址,為一片30公尺長的大面藍色透明玻璃,為溫姆斯(Ursula Wilms)、哈曼(Heinz W. Hallmann)與寇留西斯(Nikolaus Koliusis)所設計。圖/謝杰廷攝影

8. 藍色的玻璃為背後的空間染上了藍色,從而開啟了另一個平行的現實,一個總是被認為是幻覺的現實。藍色,清楚地揭示了「玻璃分隔出另一個空間」的現實。是否藉著染色,人們才能看見不能看見的,就像是只有藉著染色(stain),人們才看見了細菌?

絆腳石(Stolpersteine),為德國藝術家德姆尼希(Gunter Demnig)策劃的藝術計畫。絆腳石為邊長約十公分的立方體混凝土塊,其中一面鑲了一塊鐫刻著紀念文字的銅片,鋪設在受難者生前住所門前的路面上。在2018年,在歐洲已鋪設超過七萬個絆腳石。圖/吳耀庭攝影

絆腳石(Stolpersteine),為德國藝術家德姆尼希(Gunter Demnig)策劃的藝術計畫。絆腳石為邊長約十公分的立方體混凝土塊,其中一面鑲了一塊鐫刻著紀念文字的銅片,鋪設在受難者生前住所門前的路面上。在2018年,在歐洲已鋪設超過七萬個絆腳石。圖/吳耀庭攝影

9. 我們如何記憶沒有名字的對象?如何記憶「群體」裡的「個人」?如何記憶「群體」又記得「個人」?

恐怖地形圖的玻璃牆面與灰色格欄。圖/謝杰廷攝影

恐怖地形圖的玻璃牆面與灰色格欄。圖/謝杰廷攝影

10. 大面玻璃的建築,是否真的穿透?灰色的格欄又模糊了建築的穿透。在標記著恐怖的場所上,穿透是否真的是對歷史的敞開?又或者只是淡化了穿透所能給出的身體感?建築的一切,都在淡化,最後是否淡化成了一個沒有身體感的空間?

柏林奧林匹亞運動場(Olympiastadion Berlin)保存的於納粹時代製作的大鐘。圖/吳耀庭攝影

柏林奧林匹亞運動場(Olympiastadion Berlin)保存的於納粹時代製作的大鐘。圖/吳耀庭攝影

11. 柏林奧運鐘上被塗去的納粹符號,經過數十年的時間因為金屬的脫落而又逐漸浮現。污痕是否真的能被遮蓋?遮蓋又真能讓它被永遠遺忘?或者我們更要問的是,被遮蓋的禁忌是否更有影響力?

夏洛騰堡稅務局(Finanzamt Charlottenburg)建築立面上的老鷹裝飾。圖/吳耀庭攝影

夏洛騰堡稅務局(Finanzamt Charlottenburg)建築立面上的老鷹裝飾。圖/吳耀庭攝影

12. 納粹時期的重要建築物,普遍在鷹像底部圓盤有著納粹十字符號。這些圓盤在戰後都被再利用為其它功能,例如門牌。我們如何決定哪些污痕要被清除,哪些可以留下?

柏林奧林匹克運動場,於納粹時期建造。在此,納粹於1936年舉辦了第11屆奧林匹克運動會。今天的運動場入口仍懸吊了納粹時期鑄造的奧林匹克五環標誌。圖/吳耀庭攝影

柏林奧林匹克運動場,於納粹時期建造。在此,納粹於1936年舉辦了第11屆奧林匹克運動會。今天的運動場入口仍懸吊了納粹時期鑄造的奧林匹克五環標誌。圖/吳耀庭攝影

13. 納粹所建造的體育競技場,召喚了古希臘精神,呼應羅馬競技場的建築卻多了戲劇性:橢圓形的平面所隱含的軸線,為兩端極高的大門所突顯,在這,競技場是否更像是神殿?讓人感覺到身體的微小,從而感覺到精神的偉大?

大屠殺紀念碑。圖/吳耀庭攝影

大屠殺紀念碑。圖/吳耀庭攝影

14. 單調、重複的混凝土塊。走入其間,陌生人不時闖入你的視線,你卻也是不時闖入他人視線裡的陌生人。陌生人,是喊不出名字的人。要如何去記憶陌生人的記憶?被納粹清除的人,是否成為身體、並成為了沒有名字的「物」?

「納粹防空洞」,為納粹時代建築師波納茲(Karl Bonatz)所設計的「地上防空洞」,牆壁厚達三公尺、五層樓高、可容納3,000人。2003年,德國收藏家波霍斯(Christian Boros)將其收購,並請柏林建築師卡斯柏(Jens Casper)在維持外觀的原則下,將防空洞內部空間改建成私人美術館。圖/吳耀庭攝影

「納粹防空洞」,為納粹時代建築師波納茲(Karl Bonatz)所設計的「地上防空洞」,牆壁厚達三公尺、五層樓高、可容納3,000人。2003年,德國收藏家波霍斯(Christian Boros)將其收購,並請柏林建築師卡斯柏(Jens Casper)在維持外觀的原則下,將防空洞內部空間改建成私人美術館。圖/吳耀庭攝影

15. 納粹建造的地上碉堡,收藏了戰爭的記憶,現在它為私人所擁有,成為展示私人當代藝術的空間。擁有一切的收藏家就住在上面,他在碉堡上建造了當代建築。為戰爭而建造的碉堡,成為收藏家的當代建築最堅實的基礎,然而,戰爭是否已在改建中被遺忘了?

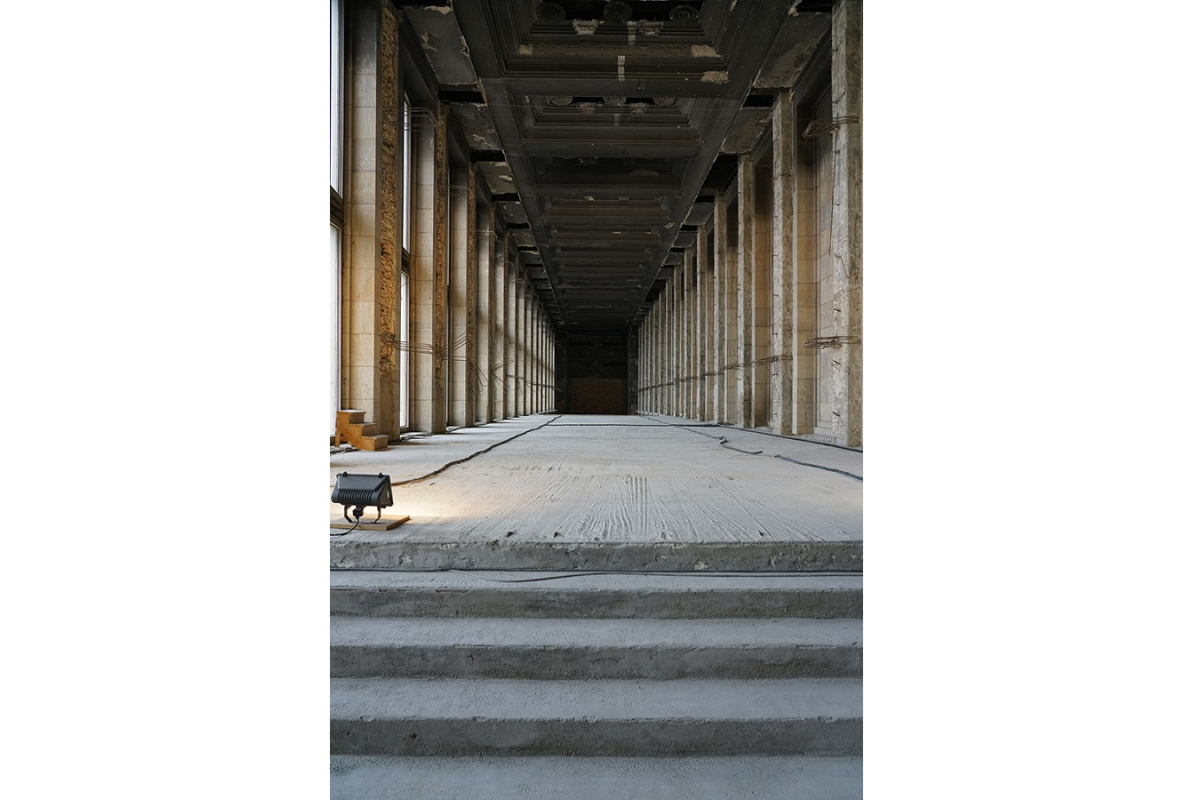

柏林滕珀爾霍夫機場(Flughafen Berlin-Tempelhof),由薩格畢爾(Ernst Sagebiel)設計,於納粹時代所興建的宏偉建築,曾經為世界上最大的機場建築。圖/吳耀庭攝影

柏林滕珀爾霍夫機場(Flughafen Berlin-Tempelhof),由薩格畢爾(Ernst Sagebiel)設計,於納粹時代所興建的宏偉建築,曾經為世界上最大的機場建築。圖/吳耀庭攝影

16. 在一個已走入歷史的機場大廳裡,是否仍會聽見飛機起降的隆隆聲響,像是鬼魂一樣纏繞不去?戲劇性的建築,向人們展現了機械巨大的力量,被戰爭大火焚燒的痕跡,卻又讓人想起,戰爭是否就是一部巨大機械的運轉?

柏林圍牆紀念館(Gedenkstätte Berliner Mauer),保留下來的柏林圍牆遺跡與以鐵柱標示出來、被拆除了的圍牆。圖/吳耀庭攝影

柏林圍牆紀念館(Gedenkstätte Berliner Mauer),保留下來的柏林圍牆遺跡與以鐵柱標示出來、被拆除了的圍牆。圖/吳耀庭攝影

17. 如果「圍牆」是一種劃分領域、限定自由的媒介的話,我們該如何保留過去圍繞著「牆」所產生的創傷記憶?是拆除它?還是保留它?在「柏林圍牆」的例子中,「牆」或許被部分保留,或許被轉化成其他形式,而它提醒我們的是,在面對過去威權的遺跡時,我們的選擇絕不只有「完全保留」或「完全移除」兩個對反的選項而已。