謝杰廷,舞蹈音樂研究者、音樂家、藝術家。曾與音樂家大竹研、早川徹合作,其創作曾於臺北市立美術館、柏林Galerie im Turm展出。近年於德國從事音樂舞蹈研究,研究興趣涉及從現象學與文化技術觀點探察音樂與舞蹈的身體感、力動、記譜等,其書寫散見於《劇場閱讀》、《PAR表演藝術》雜誌等。論文曾於國際音樂學會(IMS)、國際傳統音樂學會(ICTM)等學術研討會發表。

「譯譜者:在譜間轉譯的研究創作計畫」為一研究導向的創作計畫,試圖考察各類的「譜」及其所預設的認識系譜,藉著轉譯,去擾動既有的認識,從而觸發創作。「譯譜者」邀請鍾玉鳳、黃思農等音樂家,一起作為譜的轉譯者,在各自的樂器傳統(例如琵琶、胡琴、手風琴)與各類譜背後的認識系譜間進出,以創作新「譜」。在譜的轉譯間創作音樂,也在研究、分析、轉譯與發表的各階段,邀請其他研究者、音樂家或舞蹈家一起參與。

「譯譜者」是個無前例,試圖結合研究、轉譯研究素材為創作素材,並透過實作產出與其假設(hypothesis)對話的展演。這是一個具企圖心的實驗,從不同展演形式的記譜、記號及其再現著手,且擴張「譜」的定義至暗碼、宗教圖、方法導引,創建多重的思考路徑,將「譜」帶離單一的、封閉的釋譯系統。

謝杰廷對於譜的興趣拓及世界不同文化體系下的記譜,「譯譜室」空間中陳列了他個人收集的各類記譜及圖示。圖/譯譜者提供

謝杰廷對於譜的興趣拓及世界不同文化體系下的記譜,「譯譜室」空間中陳列了他個人收集的各類記譜及圖示。圖/譯譜者提供

此計畫的發想者謝杰廷,剛結束他在柏林的舞蹈學博士學位研讀。在進入德國舞蹈學領域前,他的碩士研究領域是音樂學。研究之外,他也做音樂創作及演奏,也做跨媒介的裝置作品。對於他來說,「譜」在舞蹈、音樂兩個表演藝術領域中,都是不可缺的聯繫媒介。但他對於譜的興趣,卻不止於西方音樂與舞蹈的記譜,而拓至世界不同文化體系下的表演藝術記譜,甚而棋譜、天象圖、宗教圖、食譜,擴張了「譜」的文本(text)與脈絡(context)的範圍。

他將空總臺灣當代文化實驗場提供給這個計畫的空間稱為「譯譜室」。在此空間的兩側,以黑色展板陳列他個人收集的各類記譜及圖示(黑白印刷)。「譯譜室」的中央則擺放了白色長桌及黑色椅子作為研討區。研討桌的中間設計了一排列架,以倒懸的方式以及自創的記號系統,將與此計畫相關的讀物做分類建檔。

「譯譜者」計畫的另兩位合作夥伴,分別是琵琶演奏家/作曲家鍾玉鳳與劇作家/導演黃思農。他們都是杰廷在創作與思想上最親密的夥伴。因此關於「譜」的討論,並非從這個計畫開展,而是他們三人在過去不同的交流場合的撞擊與反思,引導出這個不確定會走至什麼方向與結果的假設及實踐。

「譯譜室」對於杰廷、玉鳳及思農來說,既是一個展示空間,也是一個研討、論辯、思想碰撞的空間。三人除每週在「譯譜室」研讀、研討「必讀書單」的書籍外,「譯譜室」也定期開放給任何有興趣的參與者,在空間內自由閱讀展示其中的各類譜示及書籍,或跟「譯譜室」的三位主人提問、論辯,或在其中安靜地閱讀,這樣既是開放空間,也是創作路徑的環節,他們稱之為「開放的譯譜室」。

作為這個計畫的觀察者,我參與了三場「譯譜者」的工作坊,也在「開放的譯譜室」時段,聆聽參訪者與「譯譜者」成員之間的相互提問及對話。

三場領向不同文化及思想路徑的工作坊,鑑於空間及討論品質,是以邀請特定對象參與的方式進行。計畫最後則以一場講座式展演(lecture performance)作為階段性的結語。因為此計畫的開放性與實驗性,三個月高密度的研究、閱讀、辯論與實踐,還是無法讓這個計畫抵達一個明確的終點,三位藝術家都認為這個計畫需要下一階段的伸續,以延展出一套他們希望抵達的、完整的記譜系統。

謝杰廷(右起)、黃思農與鍾玉鳳,以「譜」為題展開研討、論辯與思想碰撞。圖/譯譜者提供

謝杰廷(右起)、黃思農與鍾玉鳳,以「譜」為題展開研討、論辯與思想碰撞。圖/譯譜者提供

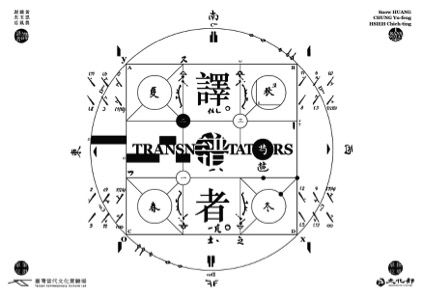

第一場工作坊先從計畫的主視覺談起。這張由杰廷設計的「譜」,組合了多個記寫系統的符號、空間與哲學概念,帶出他所強調的――「譜」對於他也是一種「謎」的概念。

一、「譯譜者」的解謎

杰廷說:「當我們看到一張譜時,我們必須要去解它,它總是代表著一套系統、一套認識的方法。包含了一套關於時間、空間的認識。」

「譯譜者」計畫的主視覺圖像,收納了以下不同「譜」的符碼:

(1)明代樂律家朱載堉的四季空間譜

(2)法國的生理學家Étienne-Jules Marey的知識圖像譜

(3)琵琶演奏示意譜

(4)路易十四時代的宮廷舞譜

(5)西方最早的舞譜

(6)最早的芭蕾舞譜,18世紀的Feuillet譜

(7)拉邦舞譜――「力」的符號表現

(8)棋譜

二、現場與譜記的生與死

杰廷在音樂學研究中發現西方的記譜經常忽略了力的面向,僅以forte(強)、 piano(弱)等強弱記號標示力度;但在舞蹈學裡,力度的意義繁多,包含如何運用力,及以動力學(dynamics)去討論不同的「力」,如拉邦建構的effort記譜系統。

杰廷以「生、死」的概念帶入表演與記譜的關係。現代西方強調表演的「在場性」,將表演視為會消逝的事物,表演者與觀眾的「在場」,是為「現場」(live performance)的因素與經驗。若以此方式理解「演出」(performance)的「生」(live),譜可以說是「死」的。而德希達也認為「書寫」或「記寫」這件事,總是關於死亡、身體的。

三、譜的再生與再創作

不同於西方藝術音樂史中樂譜建立的抽象且完整的概念,甚少舞者或編舞家是看拉邦舞譜學舞,其根本原因在於舞譜缺少了舞蹈中太多的元素。譬如,effort中「力度」的層次可能不清楚,同時「生動」(liveness)也難以記寫。

以作曲家荀白克(Arnold Schoenberg)的12音列記法為例,若沒有譜,就無法做那麼精細的設計。荀白克曾寫道:「我譜寫完,我音樂就完成了。」也就是說,譜已經完美呈現其音樂概念了,演奏反而是次要的。

若說記寫是死去的,又不盡然。在音樂或舞蹈領域裡,能發現許多當代作曲家或編舞家藉著譜創造新東西,而這些新的東西沒有譜是做不到的,也不可能成立的。

四、不同譜例的「力」的記寫

雖說拉邦的記譜中,effort被簡化成某些記號,但通常會被忽略。倒是古琴譜或吉他譜,對杰廷來說則有些跟「力度」有關的指示。例如古琴譜不記音高,只記手按哪一條弦、哪一個位置,因為它有一些「吟」、「猱」的手法,讓音高總是在改變。

西方樂譜把一個音記錄在樂譜上的時候,那個音似乎就變成一個概念、一個實體(entity),定義這個概念的還有它的音高及音長。古琴譜卻不同,似乎去定義或造出這個音的是某種特殊的手法或指法(當然並非所有漢傳統的樂譜都如此,也有工尺譜之類記音高的譜),例如南管樂譜記拍子的位置,但不記實際的音長,留有一些空間讓演奏者創造特殊的「力動」去捏塑出節奏。

五、譯譜室的黑與白

「譯譜室」空間只有黑、白兩色,這是受到作品《輿圖》(Atlas)的啟發。有研究者分析《輿圖》以「黑」和「白」呈現的原因,認為被忽略的黑色背景,像是黑夜,意即,那些擺置在前景的圖像,類似黑夜中閃爍出來的,而創作者在尋找那之間的關聯。

杰廷也同樣在找尋離開譜原有脈絡的可能,並非忽略一個譜系的傳統,而是在這些不同文化的譜系當中,不斷地挪移的過程裡,找出可能的聯繫,以及它們之間的「內在關係」。

六、關於漢傳統記譜的討論

「譯譜者」參與者之一的鍾玉鳳,是一位接受學院古典樂訓練、後來丟棄譜作為溝通媒介的演奏者。她在經歷與不同文化背景、音樂體系的樂人合作後,回望並思考漢傳統的記譜系統。她嘗試從下列幾個面向來提問漢文化的記譜系統下,譜究竟在溝通什麼?包含:音的組織、音的連結、音與音的排列、力的運用、記寫系統的分類(大致可分兩類:記產生的過程,與記產生的手法)、譜的篩瀝與實踐的重建(「記寫」究竟是經意的、還是不經意的?到底是記下真的想記的,還是沒能記下的是無法解決的?中國傳統譜沒有節奏的指示,是否反映出這是以表演者為主體的音樂系統?)。

七、天地人的記寫――認識世界的方法

工作坊的最後,思農分享了他們三人近期一起閱讀的與「譜」及「分類」相關的書籍,同時也論述表演藝術的記寫,以及每一套譜的背後,都涵蓋著一種認識世界的方法。這些閱讀包含鄭毓瑜的《引譬連類》、傅柯的《詞與物》、艾可(Umberto Eco)的文章〈詮釋與歷史〉等。

透過討論與交流,三位藝術家回顧過去在各自創作經歷上,「譜」之於他們的意義或實踐,且透過再提問的方式,重新探索「譜」在不同的知識系統下產生的可能,並試探他們是否能藉由高密度的對話、反思、探索,抵達到不同於過往的、未知的領域。

「譯譜者」計畫發想者謝杰廷,其研究跨越舞蹈學與音樂學,也做音樂創作和演奏,及跨媒介裝置作品。圖/譯譜者提供

「譯譜者」計畫發想者謝杰廷,其研究跨越舞蹈學與音樂學,也做音樂創作和演奏,及跨媒介裝置作品。圖/譯譜者提供

「譯譜者」計畫成員之一,學院古典樂訓練出身、後來選擇丟棄譜作為溝通媒介的琵琶演奏者鍾玉鳳。圖/譯譜者提供

「譯譜者」計畫成員之一,學院古典樂訓練出身、後來選擇丟棄譜作為溝通媒介的琵琶演奏者鍾玉鳳。圖/譯譜者提供

這場對話源於鍾玉鳳與Anastasia Melati Listyorini為2018印尼國慶合作演出時,所產生的跨域與跨界「溝通」的反思。Melati是來自印尼日惹(Yogyakarta)的宮廷舞者與舞蹈研究者,邀請Melati來做工作坊,相信也是參與計畫的三位藝術家在他們各自養成背景及能觸及的記譜系統之外,試圖驗證其它引導與統合系統的存在。Melati以爪哇Bedhaya宮廷舞為例,提出另一種非物質性的形式體系。

一、爪哇傳統的宇宙觀

爪哇傳統宮廷舞是集政治、文化、宇宙觀、生命觀於一體的樂舞形式,此中的精神性是不斷被強調的。對於蘇丹(Sultan)來說,精神性的抵達先於權力,因此微觀宇宙的概念在宮廷舞中也極為重要。

爪哇舞蹈強調Rasa的力量與得道,然而Rasa的內在精神性及其神祕主義色彩與伊斯蘭教義有所牴觸,因此不被鼓勵。在爪哇語彙中,Rasa不僅指體悟的核心,同時也是某種特定的美學,統合感官作為神祕得道的實踐。

二、Bedhaya及其隊形的意義

Bedhaya是爪哇宮廷舞中最為神聖的舞蹈,由能掌握高難度技巧的宮廷舞者演出,演出與排練只能在特定的地點與時間,例如在梭羅(Solo)只能每隔35天排練;在日惹則是每個週日排練。Bedhaya通常只在重要的宮廷慶典中演出。

Bedhaya共有九位舞者演出,舞者有各自的稱謂,代表著不同的意涵:èndhèl/èndhèl(慾望、愛戀)、pembatak/batak(頭、心智)、gulu/jangga(脖子)、Dhadha(胸膛)、buncit/bunthil(尾巴、生殖器、下端脊柱)、apit ngajeng/apit ngarep(右手臂、右翼、前翼)、apit wingking/apit mburi(左臂、後翼)、èndhèl weton/èndhèl wedalan ngajeng/èndhèl jawi(右腳、突現慾望、前端突現慾望、外部慾望)、apit meneng/èndhèl wedalan wingking(左腳、安靜之翼、後端突現慾望)。

九位舞者裝扮一致,既是九人,也是一體,象徵蘇丹的妻子。以古爪哇語吟唱,舞者的位置與隊形固定,目光朝下。

三、Lagu是求道的方法

在爪哇宮廷舞系統中,響板(keprak)與雙面鼓(Kendang)扮演引導的角色,舞蹈的節奏取決於響板,近似舞蹈的指揮。Melati將結論帶回到「譜」與「無譜」的思考脈絡下,說明爪哇舞蹈的「譜」是lagu,意思是「來自lagu」(旋律)。她不斷強調爪哇舞蹈的精神性源自生命觀,生命之道是透過日常的演練與舞蹈知識應用而形塑,體悟動作的動機、節奏與Rasa。要得到Rasa須歷經漫長的路程,舞蹈是關於社會、關於人的生命旅程,也因此,在爪哇文化中,沒有所謂好舞者或壞舞者之分,只有透過個人的舞蹈修煉,完成自我的旅程,而「譜」只是用以統合舞作的方法。

四、開放的討論

由於爪哇宮廷舞無論從各層面來看,對於當日參與者都是陌生的,因此提問及討論非常熱烈,涵蓋層面很廣,包含:漢文化的記譜系統與爪哇宮廷舞樂的比較、印尼傳統樂舞中樂人與舞者的分工、數拍的文化差異以及譜的限制、譜記中的時長與方位、關於形式與抽象的宇宙觀,以及民族主義與國家概念下的舞樂教育等。

Melati以Bedhaya為例,提出的是某種「非譜」(或「無譜」)的概念,藝術家透過不斷的練習,是為了追求精神內在,而非動作的、方位的、時長的精準。這場工作坊也論證了文字或符號的記譜概念,侷限了我們對統合系統的想像。

以Bedhaya為例討論舞蹈中的人與宇宙、身體與空間、隊形與權力,對於第一次接觸日惹宮廷藝術文化的參與者來說,難以在短時間內消化新的詞彙與抽象的概念。印尼藝術傳統中,印度教與伊斯蘭所織錦的複雜的神話、靈性與權力,Bedhaya舞者如何揣摩並「抵達」與樂合一的「神諭」境界,我們多半只能從字面去理解,加以兩個文化系統的比較與假設,從譜(或無譜)與方位/時間/步態的關係討論,易忽略政治、社會與宗教的歷史因素,因此這場討論,是困難且冒險的。

「譯譜者」系列工作坊第三場,以媒介研究中的基德勒理論出發,接合至對「譜」的思考。圖/譯譜者提供

「譯譜者」系列工作坊第三場,以媒介研究中的基德勒理論出發,接合至對「譜」的思考。圖/譯譜者提供

系列工作坊最後一場的主講者是臺北市立美術館研究員的王柏偉,他介紹了媒介研究中弗里德里希.基德勒(Friedrich Kittler)的概念及想法,並接合至「譯譜者」的計畫。

一、基德勒媒介研究的主要概念

「溝通」(communication)是1960年代德語區人文科學學術圈備受關心與論述的概念。其背景源於二戰的族群分裂後,眾人亟思該如何跨越族群界線,避免慘狀或是大屠殺再次發生的歷史情境。基德勒的〈溝通媒介史〉(The History of Communication Media)是一篇短小、密度卻很強的文章,幾乎是從「前希臘時期」談到「數位時代」。文章起始於「在這個時代大家口中的第一個字或第一句話都是『到底我們都在溝通當中』」。德語的媒介研究圈順著基德勒的脈絡,把「溝通」的問題放在所謂的「個體」跟「社會」中。

對基德勒及他的門徒們來說,未來還未發生,所以不太可能進到還未到來的未來去思考技術或媒介還未提供的可能性。所以他們認為所有的討論都建立在資訊。現在資訊技術所能開發出來的論點,就是他們截至目前為止的理論的限制。這個論點是,當一種新的技術或媒介出現,只會導致不同技術或媒介之間的組合,以及其上的精神狀態、或人類文化的狀態,有位移的狀況,而不會是消失,就像攝影出來之後,繪畫和書寫就位移了。

基德勒也論及記寫的系統。他的成名作《記寫系統》(Discourse Network)處理1800、1900年代兩個完全不同的媒介斷代,印刷術的時代與技術性的媒介時代。他的第二本重要著作《留聲機、打字機、電影》,則以1900年代的三種主要媒介為研究對象,指出這些媒介技術極大幅度地決定了該年代大部分的人對於聲音、影像、文字,對於象徵、實在的思維方式。

二、思農以其兩個作品為例回應

思農以兩個作品回應柏偉所談的基德勒理論。

《員工考核協奏》(Concerto of Performance Review)創造了一個總譜,讓演出者在封閉的語系下使用。作品一方面講述資本主義面對經濟崩盤,反覆出現的週期性危機,一個經濟上封閉性的循環(dead loop),同時也永遠封閉在2008金融海嘯後到2018的八月(展出時間),不斷在這十年裡環繞。

作品呈現了一個辦公室白領的勞動情境,以此情境作了一首協奏曲。桌子本身是個樂器,也是個圖像的裝置,演員根據桌上的指令,以火車在桌上的環繞移動為演出的cue點,執行動作發出聲音。使用的所有媒介包括麥克風、錄音帶,都是類比的聲音。演奏者閱讀的總譜,是以Excel記寫,載有每一個音樂動機及聲部。思農認為那是一首蠻暴力的曲子,要不斷地反覆地去指涉自己,確認自己正在做的動作跟被規範下的動作的關聯。

另個作品《漫遊者》讓參與者在萬華西門町集合,循著地圖指定的路線,前往每個定點執行指示動作,一站站地聆聽不同的聲音檔。例如到中山捷運站,打哪個號碼,會聽到一個社工跟一個殺人犯之間的對話。所有被錄下的聲音都是歷史,是來自過去的、纏繞住現在的東西,搭配著參與者眼前的城市地景。

思農舉這個作品為例,是因為杰廷希望他談「書寫」跟「痕跡」的關係。德希達說「馬克思的幽靈」,當他說「幽靈」時,同時也在講影像及聲音。當德希達被訪問時,他說:「你問我什麼是鬼魂,我現在就是鬼魂了」。在錄影的當下,他就已經被鬼魂化了。

思農也提及,這段時間他與杰廷、玉鳳三人密切關注的問題是,口傳心授與記寫兩個系統的差異。到底哪個東西比較重要,哪個比較精確,或者是否能確實分成口傳心授跟記寫,來描述音樂知識或表演藝術知識的傳遞。

三、開放的討論

思農試圖尋找《員工考核協奏》與基德勒論述的關聯性。包含:他將數位化的資訊轉為類比訊號,例如股市資訊用書法記寫,句點的位置也是樂譜要下斷句的位置(模仿漢文化記譜);使用錄音機、敲釘子、弓等作為類比性的媒介;不同媒材間,無法通過標準和控制進行對等轉換;演出尾聲表演者念的是蘇州碼的unicode,因此數字是共同的code,統合了整個表演。

參與者郭力昕則有不同的看法,他認為將基德勒論述直接帶入作品,有點「對號入座」。但他也好奇該作品要傳達的數位與類比之間的訊息究竟為何?思農回應郭力昕,作品用類比的聲響呈現,正是要談數位的問題。例如,在數位時代,當我們在做coding時,是沒有身體的,我們無法感知這個數據是什麼意思,但是如果很明確地把釘子打在某個數值上,在感官上(聲音或視覺)就有一個暴力性,跟這個數字本身的暴力性產生關聯。

杰廷順著思農對於「數位」及「類比」的思考,提出不同的看法。思農所謂的「疏離化」,對於杰廷來說反倒是某種「身體化」,雖然是用數位去架構一個作品或座標系統,但是在數位架構所有東西的時候,裡面仍有許多身體的想像、動作。

杰廷也就王柏偉提出基德勒論述中不同媒材間,透過數字作為code,不同的媒材間就可以透過通用的標準與控制進行轉換,提出延伸的討論。他舉例,當笛卡爾或地圖學出現的時候,也完全在使用數字做對比,從位置、點對點的圖像,或者包括透視法,網格之類的繪畫方法,那麼如果將基德勒的理論運用至此,該如何界定何者為數位,何者為類比?

回到譜的思考,若以基德勒的論述帶入,譜會不會是message(訊息)的分岔,有其身體的部分,也有聲音的部分。例如舞譜訊息與舞蹈的差異,舞蹈用的是身體的表現,我們看舞時,看到的不會是一個身體指示,而是動作。音樂也是如此,聽音樂的經驗裡,我們不會把每一個音,以一種分開和加總的方式去理解。

「譯譜者」計畫成員之一,跨足劇場、當代藝術、聲響與音樂的創作者黃思農。圖/譯譜者提供

「譯譜者」計畫成員之一,跨足劇場、當代藝術、聲響與音樂的創作者黃思農。圖/譯譜者提供

譯譜者們繪於展演空間地板上的譜記。圖/譯譜者提供

譯譜者們繪於展演空間地板上的譜記。圖/譯譜者提供

一、譯譜室作為思想的HUB

由於參與「譯譜者」的三位藝術家的領域與創作路徑不同,為了這個計畫,他們除了有各自領域的書籍須涉獵,也列了相當數量的共同閱讀與討論的書單。除了計畫中安排好的進程,如「工作坊」、「開放的譯譜室」以及總結這個計畫的講座式展演外,他們三人也密集地以譯譜室為閱讀、討論、知識與思想交流的空間。這個過程,除了為了探造一條抵達某種未知的、另外的「譜」的可能,於我而言,也是「譯譜者」計畫的實踐方法,而這樣的實踐方法包含了跨領域的田野與研究,除了見證這個計畫的參與者對於「譜」的反覆論證外,我也見證了譯譜室作為一個具有實驗能量的空間,在短時間匯入了各方各家的思想與提問。

二、實驗與實踐的考驗

杰廷試圖在「譯譜室」設計一套分類的建檔系統:三個大框代表天、地、人。「天」的位置,標示的是「譜」被設計出或被記寫下的時間;「地」的位置,標示的是被設計出或記寫下的所在:「人」的位置,標示的則是這一份譜所記寫的事物,例如音樂或是舞蹈等等。

除了「譯譜室」內分類與建檔系統的實踐外,這個計畫也被預期,透過研究與實作,開創「譜」的另外的可能。但受限於時間,以及跨領域的研讀、討論,大量需要消化的理論、不同的思考模式與文化脈絡,因此這個部分的實踐,在短時間內是很難顧及的,最後因為講座式展演的呈現,開始討論並衝撞各自對於「展演」的定義,又有種回到三個月前的原點,在各自的展演經驗上,作為表演者對應與「譜」的關係。因此,如何將研究與論辯帶入實踐,也是這個計畫最大的考驗。

帶著三個月來的研討與碰撞,譯譜者們與舞者鄭傑文合創,以一場講座式展演做為階段性小結。圖/譯譜者提供

帶著三個月來的研討與碰撞,譯譜者們與舞者鄭傑文合創,以一場講座式展演做為階段性小結。圖/譯譜者提供

三、開放的交流與對話

這個階段的「譯譜室」計畫最為珍貴之處,在於「譜」做為一個討論的媒介,包容了各樣的提問、辯論與思想交流。定期的、開放的、理性的討論與交換想法,在一個既為藝術創作,又為實驗與研究的前提下,在不同領域與專業間,讓思想自由流轉,是非常難得的。而所有參與工作坊的人,也在計畫的安排下,漸續被導引至一個新的領域或思考模式。以第二場工作坊為例,Melati帶來的Rasa的觀念,完全打破了我們對於「譜」的物質性思考,也論證了藝術展演中身體的抵達,並不代表精神上的抵達。

四、研究與展演的論辯與衝突

雖然經過了三個月的共同研讀、密集討論,但在講座式展演如何呈現的討論過程中,由於各自對「展演」的定義與經驗的差異,仍然經過論辯與妥協的過程,最後達成形式與內容上要「展演」什麼的共識。

「譯譜者」計畫在極短時程間,既要納入研究又要創作,是個具有野心的計畫。這個計畫的原初目標是希望透「譜」的考察、研究、閱讀、解/轉譯,「重探」對事物的認識。當三人加上後來加入的舞者鄭傑文,從所謂的「研究人」的身分,轉為創作者,他們回到的是計畫開始前各自的身分――琵琶演奏家、劇場導演、舞蹈/音樂學者、舞者,於是「譜」與「展演」關係,或是過去三個月累積的論述與思想上的衝擊,並無法具體轉為一個實驗性或開創性的路徑或形式。

最終的講座式展演的呈現,於我而言,更似下一階段「譯譜者」計畫的開啟,也就是這四人的研究與創作組,如何以展演詮釋(或「解謎」)他們所建立的「譜」的系統,或者「未來」的可能。這場展演或者也似gong在甘美朗中所寓意的「回家」,既是抵達,也是開始。